『不健全さと早朝の小倉トースト』

夜の列車は出口のないトンネルをひたすら走るのと同じだ。

本来なら車窓から見えるはずの日本一高い山はもちろん、海も畑も川も湖も真っ暗で、細長い空間に並んだ進行方向を向いたシートに規則正しく座る乗客はそろってワープ空間で宇宙に向かう集団のように思える。

名古屋という街に驚くほど馴染みがないことに、この旅で初めて気が付いた。乗り換えや通過地点で名前を聞き慣れていて、地図上の位置関係と距離感も分かっているつもりだった。ホームにも見覚えがある。ただこれ以外には縁がないままだった。

自分の意思と言えそうで言えない、ひょんなきっかけから今回降り立つことになった。

改札を一歩出たら、全く見知らぬ景色が広がった。とりあえず出口を探そうと構内案内図を探すが見つからない。これだけ大きな駅なのだからもっと分かりやすく辿り着けると思って彷徨った。標識も方角も人の流れも、街のルールそのものが違って感じた。

やっと地図らしきものを見つけた!すがる気持ちで駆け寄ってみると、それは飲食店街のグルメマップだった。駅からの出口が分からない。人の流れを頼りに歩いて、大きな階段とエスカレーターがある吹き抜け空間の横から人から暗くて大きなガラス越しにようやく外を見つけた。

今夜の過ごし方については全く考えていなかった。考えなければいけないのはわかっていたけど、行き当たりばったりで来てしまったこの勢いのまま、もう少し場当たり的に動いてみようかな、と深刻に考えないようにした。

まずは飲食店を探した。

大きなソファのある喫茶店は私の暮らす田舎町にも出店しているチェーン店なので、見覚えのある看板に少しホッとした。喫茶店文化そのものは詳しくはないけど、名古屋が発祥だというのはなんとなく知っている。コーヒーとサンドイッチのセットを頼んだ。スマホの画面を見ても今のところどこからも何の通知もない。多くの人にとって、ただの一日が終わりを迎えて平凡な夜が進んでいる。自分もまた、いつもの通りに定時まで勤めを終えた。はるか遠く離れた見慣れぬ場所に居ることだけが現実から浮いていた。

注文したものが届くまで村上春樹の続きを読んだ。目の前に熱いコーヒーが置かれると、ミルクを入れて一口飲んだ。同時に運ばれてきたサンドイッチを一つ右手に取って、行儀が良くないかもしれないけど左手で本を開いて読み進めながら食べた。文章に限らず漫画でもエッセイでもブログでも、読んでいるとその語り口やその表現で自分のことを表してみたくなるから不思議だ。目と脳でストーリーをたどりながら、自分の生い立ちとか環境とか今起きている出来事とか別の思考が同時進行で流れる。

自分の起こした突発的な行動に興奮気味だったけれど、一日仕事をした疲れに加えて慣れない大移動の疲れが、二つ目のサンドイッチを食べた後に唐突に押し寄せてきた。急に文字が頭に入らなくなった。しおりを挟んで本を置き、コーヒーを飲んだ。一瞬意識がはっきりしたと思った後にまた本を開く。同じページの同じ行を2度3度と読み返し、時々上半身をうーんと伸ばし、また本を閉じて最後のサンドイッチに手を伸ばす。明らかに睡魔との戦いだった。ぬるくなったコーヒーを口に入れてもぼんやりした頭には立ち向かえなくなり、もう一杯おかわりをするか迷ったけど一度外に出ることにした。

会計をして外に出る。初夏の夜はそれなりに気温が下がり、冷たい風に顔を撫でられて意識がはっきりする。全く見慣れないビル街で、駅がどっちだったか分からなくなって立ち止まって記憶を辿る。同じ並びにある飲み屋を出た集団が上機嫌にふざけ合いながら目の前を通り過ぎた。無性に孤独を感じてその様子をつい目で追うと、その先にコンビニの明かりが見えたのでひとまずそこに入った。

食べ物や飲み物の棚をみても、胃袋が満たされているので欲しいものが分からない。通りに面したガラス窓越しにある雑誌の並ぶ棚を眺めて、観光や生活雑貨の本をパラパラとめくってみたけど、今の自分が興味を引かれるものはなかった。手ぶらで出るのは気が引けたので、眠気覚ましにミントのタブレットを一つ買って外に出た。

------

「お客様、失礼します、お客様!」

男性店員の呼びかけが聞こえて、ハッと身を起こした。

いつの間にかテーブルに頭をうずめて眠っていた。

いくつかの半透明なパーテーション越しに、2列ほど離れたボックス席の座席にかがみこむようにして声をかける店員の姿が見えた。その姿勢から、おそらく呼びかけられている客はソファ席に横たわるようにして寝てしまっているのだろう。

深夜とも未明とも呼ぶ時間帯。

営業している数少ないファミリーレストランのドリンクバーで入れてきたアイスティーの氷はすっかり溶けてしまい、グラスの周りには結露した水滴が大きな水たまりを作っていた。

どのくらい眠っていたのか全く意識がない。寝起きの頭で水っぽいアイスティーを飲み、乾いたお手拭きでテーブルの水滴を拭う。

すでに睡魔のお供になってしまった本をカバンにしまって、目頭に軽く指を当てて目を閉じる。眠気は一旦収まったものの、このまま座っていたらまた意識を失う気がしてならない。

そしてきっと店員に声をかけられる。

この店は出よう。

レジに向かう。小学生低学年くらいに見える男の子が、おそらく母親らしき明るい髪色の女性にもたれかかって甘えるような仕草で何かを訴えている。完食されないであろうハンバーグと白米が混ざった皿にフォークが刺さっていた。

会計の対応は先ほど寝込んだ客を起こしていた男性店員だった。この時間帯はいったい何人で店を回しているのか、仕組みを知らない私には想像ができない。ごちそうさまですとお礼を伝えた。

店を出たら、夜明けの空は薄明るくなっていた。街灯や車のヘッドライトは点灯しているものの、明かりを頼らずに道を歩ける。

ランニング姿でジョギングをしている男性と歩道ですれ違う。車道を挟んだ向かい側には高齢に見える男性と派手な身なりの若い女性が気だるそうに手を繋いで歩いていた。チリンと背後からベルが聞こえて端に避けると、乳製品の配達をしている自転車が追い抜いていく。

大きな街の早朝は、健全さと不健全さが混沌として漂う。

コンビニのような24時間営業の店のほかはまだ寝静まっている時間帯、早くも開店の表示が出ている店があった。黄色と茶色の看板と、入口の横にあるガラス張りのショーケースのメニューから、喫茶店であることを悟る。

ファミレスで食事を取らなかったので、ここで朝食を取ろうと決めた。空腹からというよりは、これから始まる一日のリズムを取り戻したかった。

カラン、と、昔ながらのドアベルが音を立てる。濃い茶色のカウンターの奥に立つ男性が私に気付いて「いらっしゃい」と言った。探るような目で私を観察しながら「奥の席にどうぞ」と誘導されて4人掛けのテーブルの一番壁側の席に私は腰を掛けた。他に客の姿はなく、私が一番目らしい。クラッシックな柄の椅子はクッションが効いて座り心地が良かった。

薄い茶色がかったグラスのお冷を目の前に置かれて、私は入口のショーケースで見て決めていたメニューを注文した。

「小倉トーストと、ホットコーヒーで」

店内は染み付いたようなほのかなコーヒーの香りが漂う。木製のテーブルは所々の塗装が剥げて、触ると少しべた付いた。水を一口含む。

きちんとした睡眠を取らないことがこれほど疲労を伴うものだとは思っていなかった。ふぅ、と気を抜いた。

がやがやとした声が耳に入って目を開いた。店内には客が増えて、カウンター席の客が「ごちそうさま」と慣れた手つきでお金を置くとそのまま出ていくのが見えた。

しまった!

またしても寝込んでしまった自分に気が付いた。慌てて起き上がると、いつの間にかブランケットが掛けられていた。壁にもたれかかっていた肩が痛む。

私が入店したときには姿を見なかった女性が、カウンター越しにこちらを見た。カールした髪を後頭部できっちりまとめているため、キツめの表情がさらに強調されている。

厨房らしき店の奥に何かを言うと、新しいお冷を入れてこちらに持ってきた。

「あの、」と言いかけた私の前に薄茶色のグラスを置き、無言でそのままカウンターの奥に戻っていった。不機嫌そうな態度は、店内で寝こけてしまった私への不満からだろう。仕方ない。

入れ替わるように、私が入店したときにいた男性が淹れたての珈琲を持ってきてくれた。

「すみません、あの」と謝罪を言いかけた私にかぶせるように「いまご注文をご用意しますからね。少々お待ちくださいね」とニコリと言ってすぐに去って行った。カウンター席に新たに座ったスーツ姿の客が「いつもの」と言って新聞を広げるのが見えた。女性店員がすぐに動く。

早朝からオープンしている、常連の多い店なのだ。そう考えながらコーヒーを口にして「あつっ」と唇を離した。一気に目が覚めた。

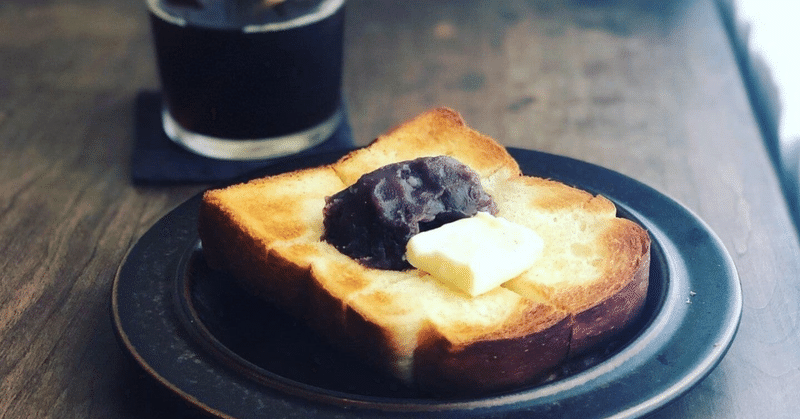

間もなく運ばれてきたのは、驚くような厚切りのトーストに切れ込みが入り、あんこの乗った小倉トーストだった。横にキャベツの千切りとカットトマトとオレンジが盛られたサラダボウル。そして溶き卵入りのコンソメスープ。

どこから手を付けて食べればいいのか迷いながら、十字の切れ込みに沿ってトーストを割って口に運ぶ。焼き目のついた表面のザクッとした食感と、中のふわりとしたパン生地。溶けてしみ込んだバターのしょっぱさと甘いあんこが混じり合う。

今までの経験や知識を覆すような異次元の美味しさを人生で初めて味わった。

会計は女性の方だった。ニコリともしないまま手際よくレジを打つ。

「すみません。あの、とても美味しかったです」機嫌を取るためではなく、せめてものお詫びとお礼を伝えたくて、なんとか声を絞り出した。

彼女はお釣りを手渡しながら私をチラリとみて、レジ横にあった小さな籠を私に差し出した。個包装の飴玉がたくさん入っていた。

「好きなの取って」と言われて、咄嗟に桃の飴を手にした。「もっと」と言われて、少し慌ててイチゴの飴も追加でもらった。

自分の行動が正解かどうかがまるで分からない。「ごちそうさまでした」ともう一度言ってから、小さくお辞儀をして店を出た。

外はすっかり明るくなり、出勤や通学の人出が歩道を流れていた。今日はまだ平日なのだ。

駅の方向を確認して、ふと店を振り返った。大きな窓ガラス越しに、私の席に残したブランケットを女性店員が慣れた手つきでたたむのが見えた。おそらく、かけてくれたのは彼女だ。私に眠る時間をくれた。

もう届かないけれど、もう一度お辞儀をした。

香り高いコーヒーと厚切りの小倉トースト、そしてブランケットのことは強く記憶にとどまった。

------

名古屋駅に着いた。

朝のラッシュを遮らないように気を付けながら、路線図を見た。中部地方最大の都市でありターミナル駅でもある名古屋からは、各地へと交通網が繋がっている。関西、伊勢、北陸、さらに西日本もアリか。

自分がやって来た東京と住居の方面を除いて選択肢を挙げると、サイコロを振った。

次の目的地がどこになろうと、今夜はちゃんと寝床を確保しようと決めた。

終(4478文字)

第1話

スキやシェア、コメントはとても励みになります。ありがとうございます。いただいたサポートは取材や書籍等に使用します。これからも様々な体験を通して知見を広めます。