超真剣。アメリカの高校生の科目選び

アメリカの学校は多くが8月中下旬から新年度が始まります。そして只今、その新年度に向けて来年度履修するコース選びの真っ最中。

コース選び。子供たちはめっちゃ真剣。

なぜかって?

それは大学進学に直結するからです。

入試がないアメリカの大学。入学審査に関わってくる大きな要素の一つとしてGPA(成績表)がある。だから必須科目と選択科目をいつ、どのような組み合わせで取っていけばいいかと頭を悩ませながら選んでいく。

学校はそのために毎年ガイダンスを実施し、さらにはカウンセラーまでいるので個別にアドバイスまでもらえる。

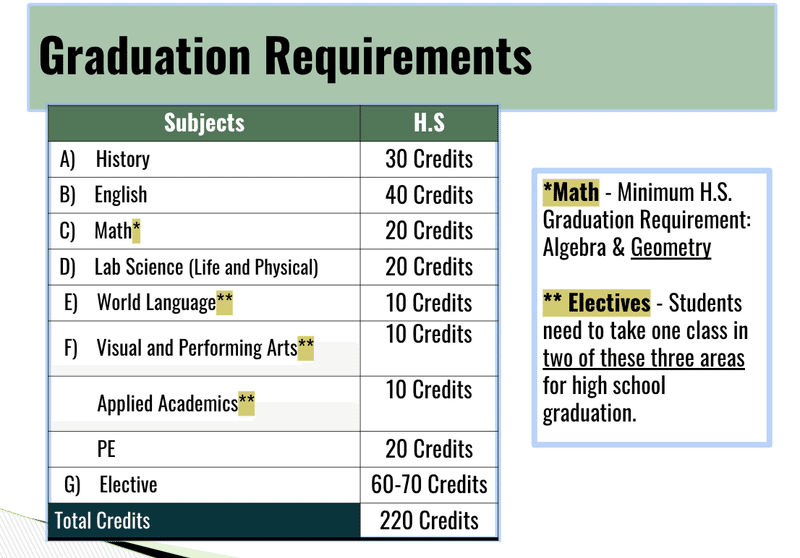

例えば卒業に必要な単位は220クレジット。しかも歴史、英語、数学などそれぞれの分野で、分野ごとの必要最低単位数が決まってる。

だから生徒たちはいかに効率的に、かつ抜け落ちがないかテューターやカウンセラーに相談しながら選択していく。

日本の大学生のよう。

中学から同様のシステムで動いているので自分で考えて決めていく力などはこの辺りからも養われるのかもしれない。日本にいると高校生までは選択科目が1、2科目くらいあるものの、ほぼお仕着せの時間割だしね。

アメリカの大学に進学したい場合、この卒業に必要な単位に加えて、例えばカリフォルニアであればUCバークレーやUCLAなどのUCグループ、カリフォルニア州立大学への申請にそれぞれ必要とされる基準もあるのでそれを満たすように申請していく。

レベルの高い大学に行きたい人はたくさんいるし、そういう人は皆いかに良い成績を修めるかと同様に考える。

よって「普通に科目を履修していい成績取りました」では必要条件であるけど十分ではない

その中でもいかに攻めていけるか。

例えば、

✅AP(Adovanced Placement)という大学相当にみなされるアドバンスの科目とりました

✅外国語でも例えば中国語2年間、日本語2年間取って、しかも日本語はレベルの高い日本語(日本で育った人なら片手間レベル)を取ってます

などなど。

挙げるとキリがないけど、以下に人と差別化できるか。

1年間でとる科目を6科目、場合によっては7科目取る必要がある。

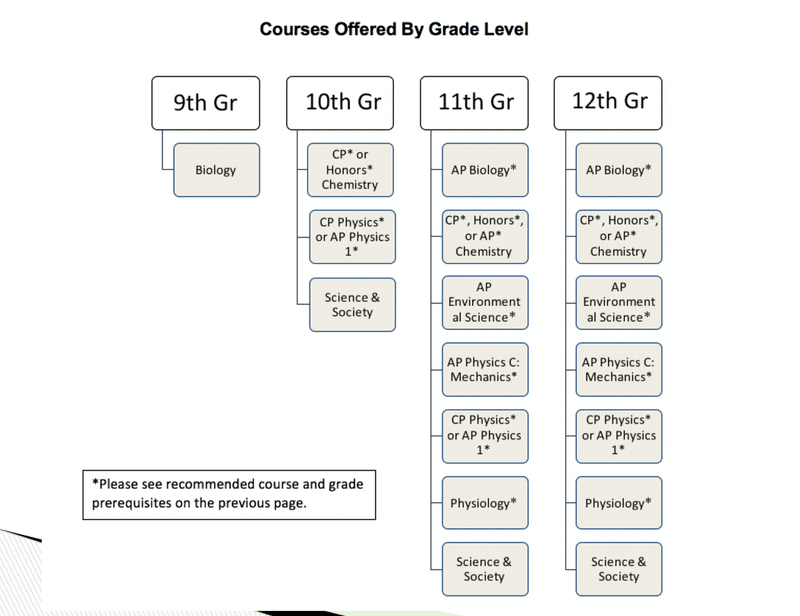

下の写真は理科の事例。

9年生(わが子のエリアは高校生は9−12の4年制)で、生物(バイオロジー)から始め12年生でどのような方向へ進んでいくか。

これは単位を取るだけでなく、自分が大学進学以降どのような方向性に進みたいかによっても変わってくる。

ただし、難しいのが、あまりに攻めすぎると1年間がめっちゃハードになる。

7科目の上に、難しいなどハードなものが多いと逆に自分の手に追えなくなる可能性も大。それで成績が下がるとなったら逆効果。

いかに自分がマネジメントできるギリギリの線を攻められるか。だから選択科目とかで体育、アートなど気分転換になり、かつ、楽なものを選ぶことも戦略の一つ。

特に留学などで言語にハンデがある場合、言語と関係しないものを選ぶことは特に大切かも。

プラス、コース選択の際に非常に役立つものが。

それは上の学年の友達や親同士のネットワーク。

これは日本の大学の履修と同様。

私が通っていた都の西北にある某大学では学科ごとに冊子が作られしかも販売されていた。まさに代々受け継ぐ秘伝の本、虎の巻である。

さすがに冊子にはなっていないけど、

「この科目とこの科目の組み合わせはやべーぞ、死ぬ」とか

「あの科目は戦略的にジュニア(11年生)から取り始めても大丈夫」とか逆に「ジュニアはキツイ1年になるから今のうちにこれは取っておけ」なんていうのは行っていないとわからない情報。

いつの時代も実践者の生の声はありがたいのである。

知の集積。

++++

私の高校生の時。

オーストラリアにホームステイ。

勝手にあてがわれた授業の一つが美術。

良かれと思っての配慮の美術。

しかしそれは私にとって仇。

私は美術が苦手だったのだ。

彫刻刀を持たせれば自分の指を削り、ヘタウマとかでなく、絵も壊滅的。

オーストラリアで仕上げてわざわざ日本まで持って帰った作品はなんじゃこりゃというレベル。

母もお金払ってホームステイさせて、「こんな絵を描きにホームステイしたんかい」と思ったに違いない。何も言われなかったけど。

++++

娘の場合、今回の履修に関して、ELD(英語を母国語としない人のための英語)の先生とカウンセラーに相談しつつ決定。

親である私も並行してELDの先生に相談。

先生からの返事は以下のようなものであった。

Six classes are enough. It would be better for her to do well in the 6 classes, than to struggle in 7 because of the amount of work that she needs to do. It also depends on what she signs up for. I talked to her about this. She wanted to sign up for 7, but I’ll talk to again, as soon as I know what courses she signed up for.

6クラスで十分です。7クラスで勉強量が多くて大変になるよりも6クラスで十分によくやっていくほうがずっとよいからです。もちろん、どの科目をとっていくかにもよります。私から彼女(娘のこと)にも話しました。彼女は7コースを取りたいと言っていましたが、もう一度話してみましょう。

「なんか、頭使いすぎてストレス溜まるわー」

コース選びを終えて娘が一言。

彼女の場合、5科目くらいはほぼ自動で決まっていたので、最後の選択科目をどうするか、7限目を履修するか程度の悩みしかなかったはずですが。

きっとお仕着せのやり方に慣れている身としては、自ら動いていかないと何も始まらないということが大きな違いなのだろう。そして選んだ以上は自分の責任。

私が娘のアメリカ生活で期待することは自分で動いていくこと、なりふりかまわずでいいから自分の足で生きて行く準備をすること。これに尽きる。

だからコース選択で「ストレス溜まるわー」なんて言っているのも、ストレス上等という気持ちで見ている。

+++

アメリカ高校生の科目選び。

今日の学び:

✅自ら積極的に確認しろ。チューターやカウンセラーは活用しまくれ。

✅4年間で戦略的に考えろ

✅先輩の声は大事にしろ

✅ギリギリのラインを攻めまくれ。でもアグレッシブにいきすぎると後で死ぬ。

留学とかする方のご参考になれば。

サポートいただけたら、noteの有料noteを購入するのに使わせていただきます。note内で巡る気持ちの送り合い (Pay it forward)をしていけたら素敵だなと思っています。