「化け者手本」読書感想

今回の本は蝉谷めぐ実さんの「化け者手本」という時代小説。

相も変わらず、わたしの装丁のカッコよさで読みたい本を選ぶ癖は治りません。前情報なしで読みましたが、期待の通り。

何度か途中で表紙を見返して、イメージを膨らませつつ読みました。

とても面白かったです。

江戸の町を舞台に、鳥屋を営む藤九郎と元役者で有名な女形をしていた魚之助(ととのすけ)のコンビが芝居小屋で見つかった変死体の真相を追いかける。人の仕業か、妖怪の仕業か。「さあ、化けもん暴きの幕が開くで」。

とゆうことで、前作で小説野性時代新人賞を受賞されてるようです。

前作は読んでいませんが、なにも問題なく楽しめましたので気になったほうから読んで問題ないと思います。

正直、小説の言い回しや言葉遣いが特殊なので前半の30ページくらいは、読みずらいと感じていました。なんとゆうか、テレビの時代劇の登場人物がセリフを言うテンポというか、うねうねと波のある、それでいて速度の速い言葉の中に入っていけないような感覚でした。

それでも、いつのまにか心地よく勝手にそのテンポになれていくので、心配ないです。

巻末に著者のプロフィールを見ると歌舞伎に詳しいようで、参考文献にもそういったものをたくさん取り入れているようなので、歌舞伎が好きな人にはさらにグッと楽しみやすい一冊でしょう。

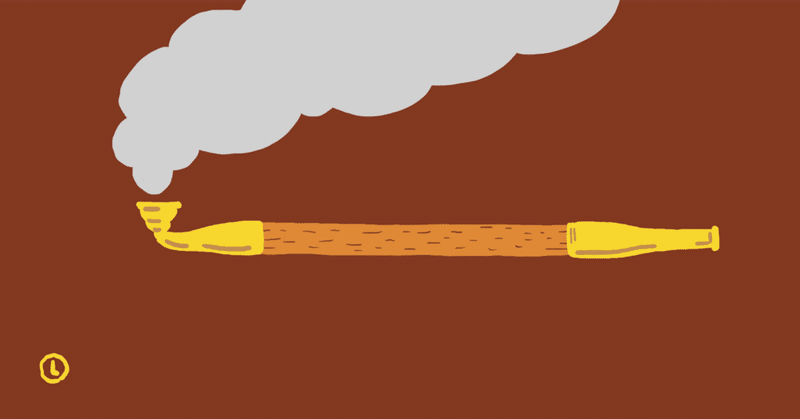

この小説でわたしが推したいポイントとしましては、躍動感にあふれる物語と描写です。元役者の魚之助は足を切られてしまって歩けません。ですので、この表紙のイラストのように鳥屋の藤九郎におぶさって移動します。

普段は気の強い花形役者であった魚之助のはっきりとした物言いで動かされる物語から、藤九郎の気持ちがこもった場面での躍動感あふれる走りっぷりが本を握る手を熱くさせます。

そのタイミングで是非、表紙のイラストをもう一度見てほしいです。

ただの時代を移した探偵ドラマなどではなく、人物をしっかり読ませる物語になっているところも評価される理由だと思います。

わたしは学が無いので、日本史も漢字も弱いです。

それでも気にせず、エンターテイメントを楽しませてくれる小説になっていますので、読めない漢字は雰囲気で乗り切ってもいいと思います。

恥ずかしながら、わたしはそうしました。

文体も読みにくいとはいいましたが、決して昔言葉で堅苦しいわけではなくて、水戸黄門のドラマでも見ているように賑わいとコミカルな雰囲気を味わえる作品になっているので、辞書片手に眉間にシワをつくりながら読むといったことはありません。誰でも楽しめます。

何度か読んでもいいと思える読後感なんですよね。時代物だからなのか、落語みたいに「おはなし」として楽しめたのか、そんな感覚でした。

セリフ回しも二人のコンビも、最後には癖になっていしまいました。

前作は文庫になっているようなので、そちらも読んだら感想を書きたいと思います。

特集ページも見てみると、やっぱり色使いもいいですね。かっこいいです。

頂いたサポートは、知識の広げるために使わせてもらいます。是非、サポートよろしくお願いします。