週間レビュー(2022-10-24)_建築や空間概念による社会変革はどのように可能なのか?

建築や空間概念による社会変革はどのように可能なのか?が自分のテーマなんだろうなと思う。個人的な作家趣味はわからなくもないし好きなのだけれどが、商業的な論理や不動産的な論理ではなく、もう少しだけでも良いからこそ、この社会的状況に対してのより良い生活空間や住まい方などを発明できないのだろうかと思っている。

家族のフェーズ変化について

久々に家族全員とこれからの共同として生きる上でどうするかについて話し合った。そもそも家族というグループとしてにみんなで一緒に住まう、暮らすみたいな典型的な形ではとうにないので、なかなかその輪郭が掴めなかったり負担を欠けてしまっていたりしていた。家族の前に1人の人間としてやりたい事やなしたいことを尊重しきれていなかったりとした課題もあったので反省する部分が多い。祖父母たちは後期高齢者になり、両親はもうすぐ50歳を超えていく。10代、20代前半の今まで自由にさせてもらってきたが、自分が本来は何をするべきなのか、どう互助的な関係をこれから作るべきなのか丁寧に考えねばならないなと思っている。

こういう視点も案外住宅設計や都市のあり方の気がつきにもなるはず。

クリティカル・グリーニズム・シティ

isao君と3時間ほどお話をしたりした。彼は気候アクティビストを経て、発酵や菌についての研究をしているのだが、社会への姿勢は見習うところが多く、良いインプットや気がつきがいくつかあった。

YCAMの片野さんも言っていた事だけれど、都市の構築方法は今後明らかに変化するように思う。人間中心の都市計画の設計やフォーマリストの計画論などは今後どう思考してもうまくいかない。そして平面的なベクトルを持った計画もだと思う。より立体的で多種に対しての計画論が必要になるはずだと思った。メタボリズムは死んだが、菌や発酵などの生物原則が生み出す複雑な空間製法をいかにコンピューティングにより実現することができるのかがこれから重要なんだろう。

そして、これまで“壊す"という概念性に対して、建築はデザインを効かせてこなかった。形を構築する創造の部分に対しての焦点は常に持っていたのだけれど、どのように建築や都市が死んでいくべきなのかという循環のデザインまで求めてこなかったという視点もあるのだろうと思う。

かつ、とても良い内省になったなと思うのは、なぜデザインや建築の文脈に自分がいるのか?という視点。政治的闘争や起業家的な社会変革に対してあまり興味が持てなくなったのは、自分の政治への無意味性やビジネスのソーシャルハックのようなものが本質的に社会をよくしているわけではなく、結果的に既得権益や地位を手放せないコミュニケーションに変わってしまうという個人的な経験やバックグラウンドからだと思った。

ゆえにデザインやプロダクトなどの身体性に紐付き、個人の生活から生成される「もの」や「暮らしの空間」にこそ重要な社会のベースになりうるし、アナキズム的な枠組みの外で自律的に生きるという視点こそ大事なのではないかと思っている。

3進法の世界におけるデザイン

現在は5進法や10進法、20進法などが多く用いられており、私たちはほとんどの事物をその法則に沿って認識しており、形態を創造している。これらは我々の身体機能に紐付いている事が大きい。 もし「3進法」「9進法」「27 進法」で私たちが世界を認識・創造するとしたら日常のデザインはどうなるだろう?

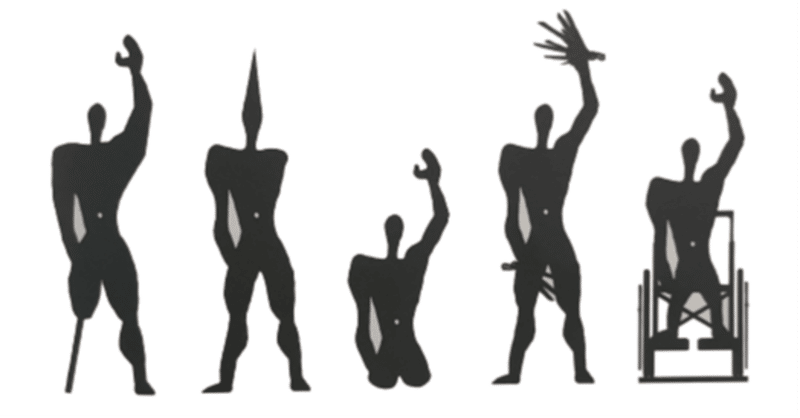

こういう設計演習の課題はとんち的でくだらないという人もいる、自分もそう思っていたのだが、意外とアイデア発想方法の練習としてはとても上質な思考練習になることが最近になってわかってきたりした。今回は「3」から何を発想できるか?という演習テーマなのだが、X進法のオルタナティブを想像した時、世界がどのように変わるのか、そのパラレルな世界線を想像してみたいと思っている。「万人のためのデザイン」とかとおそらく近しい。

多様な数体系が消えると「人間の認知範囲、問題解決の力、環境適応への重要な視点」を失ってしまう。

設計課題も進めているけれど、自分は本当は何をどのように解いて作りたいんだろうな〜と悶々としてしまうが、とりあえずこれからも作り続けるしかない。何か毎日を生きるための熱意とか突き上げる感情が足りなくて、戦争も終わらず、中国もそろそろ台湾侵攻するのかもな…などと考えているとちょっとうつっぽくニヒリズム気味なのも気になるが、いつ死ぬかわからないながらも今週も頑張っていかなくてはと思う。

3年前だがOMAのレクチャーがとても良かった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?