翻訳【エッセイ】六〇〇字

早大エクステンション「エッセイ教室」の最終課題(6課題目)は、「翻訳」(600字)。

独立前に17年勤めた会社は、翻訳教育機関。翻訳家養成の通信教育と学校、翻訳学習関連の出版業を営んでいました。会社の名前は、「バベル」。翻訳の象徴、「バベルの塔」からとっております。学校は、「バベル翻訳・外語学院」といっておりました(いまは、ありませぬ)。東京・神田猿楽町、大阪、名古屋で展開。講師陣は、翻訳家、小説家、大学教授など、著名な顔ぶれ。別宮貞徳、常盤新平、中田耕治、井上健などなど、そうそうたる先生方が名前を連ねておりました。また、学院から巣立った、岸本佐知子、羽田詩津子、山本やよいなど多くの人物が翻訳家になっております。

「翻訳」と17年関わっていた人間としては力の入る課題。が、600字、800字では、どうしても制限されます。そこで、あるエピソードに絞って書いてみたのであります。600字の場合、最初に800字(教室の課題は、原稿用紙での提出。タイトルと氏名の行40字分があるので、正確には760字)を書き、200字削る作業をいたしております。その工程をそのまま投稿いたすので、的確がどうかのご判断をいただければと思う、次第であります。(笑

<600字>

提出予定の最終稿であります。

※

巣籠り中の三年前。Mからメールがあった。

「あの雑誌を評している書籍が、みすず書房から出ているので、感想を聞かせて」、と。

Mは、私が四十七で独立する前、十七年いた会社の役員仲間。入社が一年早く、同い年。雑誌編集長を八年務め、私は広報担当。二十五年前、共に会社の方針に馴染めず、前後して退社。彼は、思想系出版社を営んでいる。

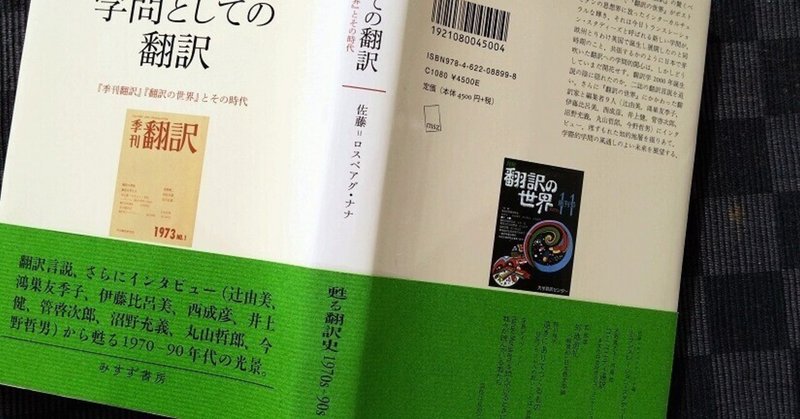

会社は、翻訳を軸に、教育・出版業を展開。誌名は、『翻訳の世界』。別宮貞徳の「欠陥翻訳時評」が、好評だった。書籍は、『学問としての翻訳』。編集方針の変遷を考察していた。

雑誌は、教育事業の広報誌の役割を担っており、翻訳学習誌の色彩が強い。しかし彼は、翻訳は「『異文化』間コミュニケーション」とし、フェミニズムなど多様性の問題に、当時からフィーチャーしていた。広報と出版の立場から、度々、吞みながら熱く語ることも。

メールした。「君は正しかった、と今も思っている。“翻訳の世界”を頑固に伝え続けた。雑誌が残っていて編集長だったら、『ブラック・ライヴズ・マター』も、扱っていただろうね」、と。が、なかなか返信がない。コロナ禍でも、取材で、街で呑んでいるとあったので心配だったが、二週後やっと、届く。

当時を振り返り、彼なりの言葉選んでいたのだろう。「すぐ反応できるのとできないのがあってね…」から、始まっていた———。

<600字>修正版

先に投稿した原稿についてnote友さんからコメントをいただいたのですが、ちょっと伝わらなかったようです。読み返すと確かにおっしゃる通りで、反省。同じ会社で互いに切磋琢磨し意見を闘わせた旧友との「異文化の翻訳」がテーマだったのですが、分かりづらかったと思いました。書き換えましたが、まだ、分かりづらいかも? (笑

(2023年8月31日 9:28 修正)

※

巣籠り中の三年前。Mからメールがあった。

「あの雑誌を評している書籍が、みすず書房から出ているので、感想を聞かせて」と。

Mは、私が四十七で独立する前、十七年いた会社の役員仲間。同い年で、仲が良かった。雑誌編集長を八年務め、私は広報担当。二十五年前、共に会社の方針に馴染めず、前後して退社。彼は、思想系出版社を営んでいる。

会社は、翻訳教育・出版業を展開。誌名は、『翻訳の世界』(会社は縮小、雑誌はない)。書籍は、編集方針の変遷を考察し、日本でなぜ翻訳高等教育が実現されないか、問う内容。

雑誌は、教育事業の広報誌の役割を担っていた。が、彼は、翻訳は「『異文化』間コミュニケーション」とし、フェミニズムなど多様性の問題に、当時からフィーチャーしていた。私は、広報の立場から一般受けする路線を主張。吞みながら、熱く議論を交わすことも。

メールした。「君は正しかった、と今は思っている。“翻訳の世界”を頑固に伝え続けた。雑誌が今も残っていて編集長だったら、『ブラック・ライヴズ・マター』も、扱っていただろうね」、と。が、なかなか返信がない。コロナ禍でも、取材で、街で呑んでいるとあったので心配だったが、二週後やっと、届く。

当時を振り返り、彼なりの言葉を選んでいたのだろう。「すぐ反応できるのとできないのがあってね…」から、始まっていた———。

<800字>

太字は、600字(本文:560字)にするために(10行分)削った部分になります。

※

巣籠り中の三年前。Mからメールがあった。

「あの雑誌を評している書籍が、みすず書房から出ているので、感想を聞かせて」、と。

Mは、私が四十七で独立する前、十七年いた会社の役員仲間。入社が一年早く、同い年。雑誌編集長を八年務め、私は広報担当。二十五年前、共に会社の方針に馴染めず、前後して退社。彼は、思想系出版社を営んでいる。

会社は、翻訳を軸に、教育・出版業を展開。誌名は、『翻訳の世界』。別宮貞徳の「欠陥翻訳時評」が、好評だった。また、別宮ゼミにいた岸本佐知子のエッセイが連載され、初エッセイ本が、白水社から出版されたことも。そして、書籍は、『学問としての翻訳』。編集方針の変遷を考察し、日本でなぜ翻訳高等教育が実現されないのかを、問う内容だった。

雑誌は、教育事業の広報誌の役割を担っており、翻訳学習誌の色彩が強い。しかし彼は、翻訳は「『異文化』間コミュニケーション」とし、フェミニズムなど多様性の問題に、当時からフィーチャーしていた。広報と出版の責任者の立場から、度々、吞みながら熱く語り合い、対立することも。私は、通信・通学教育事業の受講生数だけでなく、雑誌を含めた出版物の発行部数の責任者でもあった。時には、アルク社の『イングリッシュ・ジャーナル』のような、一般受けがする方向性を主張したこともあった。が、Mは、曲げなかった。

メールした。「君は正しかった、と今も思っている。“翻訳の世界”を頑固に伝え続けた。雑誌が残っていて編集長だったら、『ブラック・ライヴズ・マター』も、扱っていただろうね」、と。が、なかなか返信がない。コロナ禍でも、取材で、街で呑んでいるとあったので心配だったが、二週後やっと、届く。

当時を振り返り、彼なりの言葉を選んでいたのだろう。「すぐ反応できるのとできないのがあってね…」から、始まっていた———。

<後記>

「翻訳」は、異文化とのコミュニケーション。「過去」も、「異文化」ではないかと。

Mが代表を務める出版社は、株式会社インスクリプトという。値段が高いのと、小難しいのが特色。(笑

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?