[英詩]ディランとシェークスピア(5)

※ 旧「英詩が読めるようになるマガジン」(2016年3月1日—2022年11月30日)の記事の避難先マガジンです。リンク先は順次修正してゆきます。

「英詩のマガジン」の主配信の8月の1回目です(英詩の基礎知識の回)。

本マガジンは英詩の実践的な読みのコツを考えるものですが、毎月3回の主配信のうち、第1回は英詩の基礎知識を取上げています。

これまで、英詩の基礎知識として、伝統歌の基礎知識、Bob Dylanの基礎知識、バラッドの基礎知識、ブルーズの基礎知識、詩形の基礎知識などを扱ってきました(リンク集は こちら )。

また、詩の文法を実践的に考える例として、「ディランの文法」と題して、ボブ・ディランの作品を連続して扱いました。(リンク集は こちら )

ボブ・ディランが天才と審美眼を調和させた初の作品として 'John Wesley Harding' をアルバムとして考えました(4回)。(1), (2), (3), (4).

*

前々々々回から Andrew Muir, 'Bob Dylan & William Shakespeare: The True Perfoming of It' (Red Planet Books, 2019) をベースにして、ボブ・ディランとシェークスピアについて考えています。

前々々々回は、シェークスピアでもディランでも使われる 'kill me dead' の句について主に考えました。

前々々回から前回まで、ディランの8年ぶりの新曲 'Murder Most Foul' を扱いました。シェークスピアの悲劇『ハムレット』1幕5場から引用されたタイトルです。

前々々回は タイトルと韻律と 1. と 2. (1-54行) を、前々回は 3. (55-92行)を、前回は 4. (93-164行) を考えました。

*

考えてみれば、ディランがタイトルをシェークスピアから採るのはこれが初めてではありません。1997年のアルバム 'Time Out of Mind' のタイトルは、恋愛悲劇『ロミオとジュリエット』(c. 1592-97) の1幕4場のマーキューシオの科白 ('Time out o’ mind the fairies’ coachmakers.') から採られています。「ひとの記憶にない大昔から」「いつの世からともなく」という意味です。副詞的な用法で、現代語でふつうに言えば from time immemorial と言うところです。

ボブ・ディランがこのようなシェークスピアの表現をつかうのはなぜでしょうか。

*

ディランの2012年のアルバム 'Tempest' におけるシェークスピアとの関わりを論じたダニエル (Anne Margaret Daniel) は、同アルバムはボブ・ディランがどこから見てもルネサンス人 ('a Renaissance man') であることを示すと、言い切っています。

つまり、エリザベス朝人そのものであると言っているのです。どういうことでしょう。大きく言えば、ルネサンス人の感性や世界観を持っているということでしょう。しかし、ディランの歌の詩的側面にしぼって言うと、ライムや音のパタンがシェークスピア的であるということであり、言語学的にはシンタクスがルネサンス期の英語に非常に似ているということです。[その頃の英語は、英語史では「初期近代英語」(Early Modern English, 1500-1700) と言います。]

ディランはシェークスピア劇の主要な科白や、ソネットを、諳んじているのは間違いないとダニエルは言っています。

*

ディランのこうした感性は長い間に培われたものであるとダニエルは指摘します。

若い頃、ディランはフォーク・ミュージックや典礼歌(グレゴリオ聖歌、plainsong)、バラッドやシー・シャンティ、アパラチアの悲歌(plaints)、スコットランド高地の物語歌(epics)を学びました。

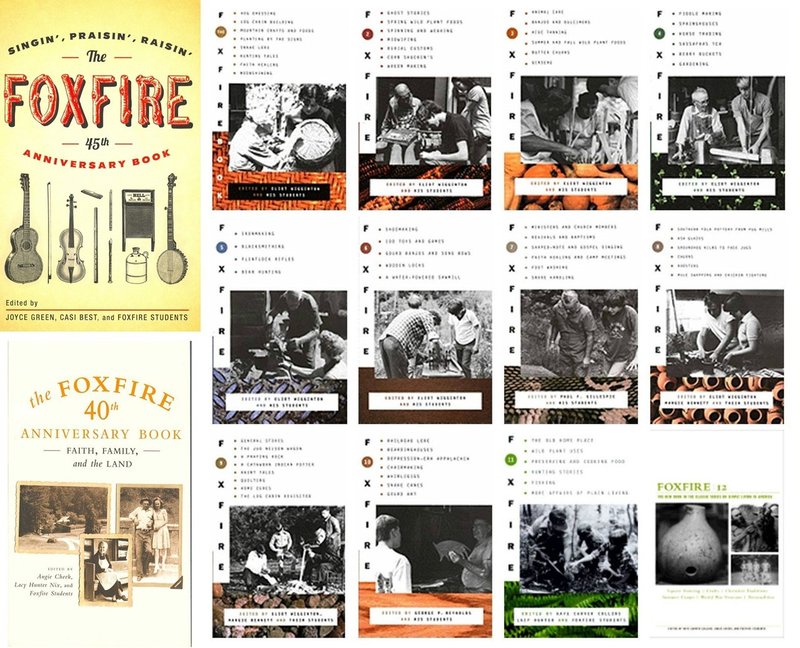

米国にはキングズ・イングリッシュに近い英語を人びとが話している地域があると、ダニエルはアパラチアの文化伝承を伝える 'Foxfire' 叢書(1972-2004) の例を挙げます (下)。

具体的な地域としては、Fines Creek (ノースカロライナ州)、Greeneville (テネシー州)、Big Stone Gap (ヴァジニア州)などです。

*

ダニエルは次のように指摘します。

The idioms and deliveries, phrasings and syntax of speech dating back to Shakespeare's day are alive and well in Dylan's 'Tempest'

シェークスピア期に遡る英語のイディオムと話しぶり、言いまわし、構文がディランの 'Tempest' には生き続けている

ダニエルにとっては、こうした、言葉じたいに関わる面のほうが、アルバム・タイトルよりもはるかに興味深いシェークスピアとのつながりだといいます。

*

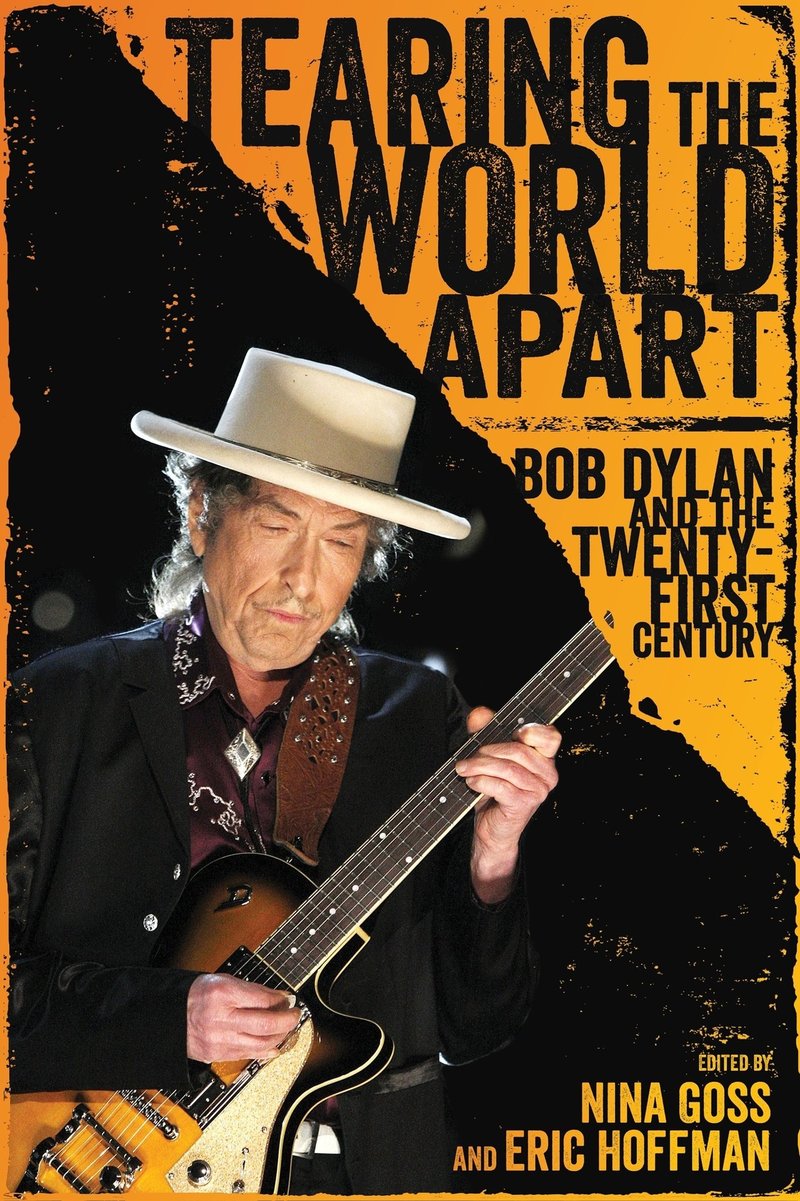

今回は、ダニエルの論文 'Tempest, Bob Dylan, and the Bardic Arts' ('Tearing the World Apart: Bob Dylan and the Twenty-First Century', eds., Nina Goss and Eric Hoffman, UP of Mississippi, 2017, 所収 [下]) に基づいて、上記の点に関わる歌を少し見てみます。ダニエルは研究者ゆえ、指摘する点についてはほとんど具体的に説明しません(読者である専門家には自明のことゆえ)。本マガジンではできるだけ噛み砕いて説明します。

*

参考文献 の表は、文字数の制限の関係で、別のノートに移しました。

※「英詩が読めるようになるマガジン」の本配信です。コメント等がありましたら、「[英詩]コメント用ノート(202008)」へどうぞ。

このマガジンは月額課金(定期購読)のマガジンです。月に本配信を3回お届けします。

英詩の実践的な読みのコツを考えるマガジンです。

【発行周期】月3回配信予定(他に1〜2回、サブ・テーマの記事を配信することがあります)

【内容】〈英詩の基礎知識〉〈歌われる英詩1〉〈歌われる英詩2〉の三つで構成します。

【取上げる詩】2018年3月からボブ・ディランを集中的に取上げています。英語で書く詩人として最新のノーベル文学賞詩人です。

【ひとこと】忙しい現代人ほど詩的エッセンスの吸収法を知っていることがプラスになります! 毎回、英詩の実践的な読みのコツを紹介し、考えます。▶︎英詩について、日本語訳・構文・韻律・解釈・考察などの多角的な切り口で迫ります。

_/_/_/

Soon after Midnight

アルバム 'Tempest' は詳しく論じると、おそらく膨大な字数を要する。多面的であり多層的であるので、さまざまな角度から掘下げることが可能だ。

そのことは、同アルバムの 'Soon after Midnight' についても言える。が、ここでは、ダニエルが言う 'The idioms and deliveries, phrasings and syntax of speech dating back to Shakespeare's day' がいかにディランの歌に息づいているかに絞って見ることにしよう。

タイトル

まず、タイトルが指ししめすのは、真夜中過ぎの時間だ。これはどんな時なのだろう。

真夜中過ぎは人によっては一日が始まる時 ('my day has just begun') だが、恋人同士にとっては逢引きのできる時だ。シェークスピアの『夏の夜の夢』のように。ハーミアは恋するラインサンダーに向かって「明日の真夜中までは恋しいあなたにも逢えないけれど、しばらくの辛抱だわね」(平井正穂訳)と言う ('We must starve our sight / From lovers’ food till morrow deep midnight', 'A Midsummer Night's Dream', 1.1)。

真夜中はまた、シェークスピアの『ハムレット』のように、亡霊の出る時だ。『ハムレット』は「時計が12時を打った」('now struck twelve') と始まり、歩哨たちが今夜も出るかなと噂している時、「鐘が1時を打つ」('The bell then beating one—') と同時に亡霊が現れる ('Hamlet', 1.1)。

真夜中はいかがわしい歓楽に興じる時でもある。シェークスピアの『ヘンリー四世 第二部』のように。フォールスタッフがシャローに「ようく二人して、真夜中の鐘を聞いたものだった」(中野好夫訳) ('We have heard the chimes at midnight') と言うのは、「いい女」('the bona robas') との道楽の時を語るのである ('Henry IV, Part 2', 3.2)。

'sing your praises'

このような時である真夜中過ぎに、ボブ・ディランは娼館一館分の人々を登場させ、最初はセクシーに物事が進むが、その後は血生臭くなる。

歌の冒頭に古風な表現が現れる。

I'm searching for phrases

To sing your praises

I need to tell someone

It’s soon after midnight and my day has just begun

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?