〜濱口竜介 特集〜

つい先日「ドライブ・マイ・カー」でアカデミー4部門ノミネートという日本映画史における快挙を成し遂げた濱口竜介。西島秀俊マジでオスカー獲ってほしい...

ということで監督特集第1弾として濱口竜介について語る。監督特集というのはボーッと電車に乗ってたら思いついた企画です。監督の足跡を追うみたいなイメージでやっていこうかなと考えてます!

今の日本映画にとって最重要監督であると同時に世界でも最も注目される存在になってきていて、これからの活躍が期待される。

2年前に脚本として参加した黒沢清の「スパイの妻」がヴェネチア銀獅子、最新作の「偶然と想像」がベルリン銀熊、そして「ドライブ・マイ・カー」がカンヌで日本初の脚本賞という実質、世界三大映画祭を制してしまったのだ。

そんな濱口竜介がどんな監督なのかというと、演出法に独自のメソッドがあり、ほぼ全ての作品に取り入れられる劇中劇、感情を排した棒読みとも言えるセリフの在り方、素人を使う試みなど、オーソドックスな映画のセオリーから外れていて実際かなりアヴァンギャルドなことをやっている。

今回は彼がどんな作品を作ってきたのか、初期作から最新作「偶然と想像」までフィルモグラフィを追って書いてみる。ストーリーに触れすぎないようにざっくりと。

何食わぬ顔 (2003)

濱口竜介が東大時代に映画研究会で制作した自主映画。彼は東大文学部に在籍していた。映画を志すターニングポイント、以後作風を決定づけるテクストへの執着、この作品はそんなルーツを垣間見れる貴重な瞬間に溢れている。なんて言ったってこの頃は濱口竜介自身も演技してるからね。しかも結構オラオラ口調っていう笑。

物語について軽く触れるとこれは自主映画作りに奔走する学生たちの話だ。制作過程、完成した映画を公開するまでに積み重ねられた仲間との会話。何気ない友人同士との触れ合いは実際に濱口本人の青春と重なるようなエモーショナルを宿している。貪欲に自分の好きな映画の影響も画面に吐き出しているあたり初期衝動が窺える。

映画内で映画を作る。すでにこの頃からドキュメンタリーとフィクションを行き来するメタ的な濱口の軸が定まっていることがわかる。

PASSION (2008)

僕が濱口竜介で一番好きな作品。

この映画、マジで面白いです!!!

この作品は藝大の卒制として作られたのだが、本当にこれが卒制なのかと、高すぎるクオリティに何回観ても驚かされる。ハッキリ言って学生の映画というよりプロの映画だ。実際、海外の映画祭に招待されたり当時の反響は大きかったようだ。

最初に観たとき本当に衝撃だった。会話してるだけなのにめちゃくちゃに面白い。しかし、何がどのように面白いのかは未だに上手く説明できない。恐らく潜在意識に働きかけるようなあらゆる言葉の連なりが緻密に計算され尽くされている。

20代後半の男女たちが久々の再会。本音しか言っちゃいけない瞬間が訪れたり、どうしようもない人たちの不可解な行動、取り返しのつかないことになるんじゃないかと当事者同然の距離感で不安になる。気さくでふざけ合ってた友人関係にシリアスな緊張感が侵食していく。気まずさが押し寄せて、サディスティックな好奇心が掻き立てられるスリリングな面白さがあり、人々を圧倒的吸引力で引きつけてしまう濱口の才能がハッキリと分かるレベルで示されている。

そして映画の神様が降り立った美しい奇跡のようなシーンが封じ込められている。ここでは言わないが、そのシーンを観れば気付くかもしれない。それくらい神がかった偶然の瞬間がある。

隙がなくひたすらに詰められた完璧な映画だなとつくづく思う。これは本当に色んな人に観てほしい。マジで凄いので...

※この映画は版権が藝大にあるので基本的に濱口竜介の特集上映でしか観れない。今現在、下北沢のK2というミニシアターでやってるので是非。

永遠に君を愛す (2009)

1時間ほどで結婚式目前のドタバタを描く中編作品。「PASSION」で示されていた人間が必ず抱える矛盾をコメディタッチに仕上げている。スリリングがパニックへと発展するときの爆発力、現実味に欠けた大袈裟なリアクションが笑える。

結婚は人生の一大イベントなわけで、自分の心を改めて問いただす契機に他ならないのだと僕は想像しているのだけど、そこに濱口の意地悪な視点が加わる。起きてることはシリアスなのに軽妙に見せてしまうから、現実とのギャップにクスクスする。

濱口作品の中では比較的ライトに楽しめるので充実した1時間を彩ってくれる。実はこの作品のユーモアは最新作「偶然と想像」に最も近いアプローチかもしれないと個人的に感じる。しれっと東京事変の浮雲さんも出てる笑。

THE DEPTHS (2010)

彼の作品の中でダークな雰囲気を纏った異色作。日韓合作映画でストレートにサスペンスだし、弱々しい人たちのやり取りが思いがけない展開に舵を切る。濱口竜介というより黒沢清を感じる。

これまでの作風で一つのキーポイントにもなっていた偶然の要素がどんどん悪い方向に作用していく。そして本作で生々しく描かれる人間の欲求、必死に何かに縋り付くために暴走していく様は観ていて苦しい。

日本語、韓国語、英語の三カ国語が入り混じることも特徴の一つで、これはコミュニケーションを超えたコミュニケーションを成立させてしまう濱口スタイルの原点という風にも捉えられる。障壁とも言えそうだが不思議と問題なく映画は進む。それが高次元な領域にまで達した「ドライブ・マイ・カー」はまさにあらゆる言語が多層的に見せる人間模様が主題になっている。そういう意味では実験的ながらもプロトタイプな側面がある。

親密さ (2012)

一つの人生、一つの青春、4時間15分もの膨大な時の流れでそれら全てを肯定してくれる親密さが心を浄化してくれる。人生において大いなる感動を刻みつける大傑作。思い出すだけで猛烈に愛おしくなる。

ENBUゼミナールの卒制として作られたこの作品は大胆な試みの連続だ。脚本家のカップルが舞台を演出していく話。舞台の完成に向かっていく過程を映したドラマ部分 (映画)、完成した舞台をまるまる2時間上演する劇中劇部分 (この舞台公演は実際に行われたものでありある意味ドキュメンタリーと言える)、という虚構と現実の境目すら消えて無くなっていくような神秘的な体験。映画の大前提を覆すような、もはや純然たるフィクションですらないのだ。これはイラン映画に用いられた演出でアッバス・キアロスタミ、モフセン・マフマルバフの映画を想起させる。

主人公は先ほども言った通りカップルの2人、彼らはゼミナールの学生であり、映画として見ると当然プロの職業俳優ではない。むしろ素人に近い。顔つきもまるで一般人なのだが、時間が経つにつれて、彼らの顔つきは表現者となり、積み重ねられる言葉の一つ一つがどうしようもなく心を打つ。夜の闇から明け方になるまで2人で橋を歩くシーンの美しさを僕は一生忘れないだろう。永遠と観ていたい。

今日も私たちは不器用に、わたしはわたし、あなたはあなたと分かっていながら寄り添い続ける。全ての答えが出ない人たちへ贈られた素晴らしい人間讃歌。濱口作品でぶっちぎりで情に訴えかけてくるし、とんでもないものを観たと、生まれ変わったとすら感じた。これもソフト化はされておらず「PASSION」と同じく特集上映でしか観ることができない。むしろ映画館の暗闇でしかこの作品は観たくない。観たらマジで人生変わります。

不気味なものの肌に触れる (2013)

言葉に重きを置いてきたこれまでの作品とは少々異なり、身体性に迫った官能的であり不穏さを募らせた怪作といえる。

触れることはさまざまな意味合いを持つ。受動か能動か、水の中の魚か、魚の周りにいる水か、いずれにしても触れる行為なくして働きかけることはできない。触れて始まることもあれば、触れられて終わることもある。言葉と同等にプラスにもマイナスにもなる繊細な二面性を引き出している。

染谷将太はタガが外れた役柄がやっぱり怖いし、石田法嗣は「THE DEPTHS」でも見せた中性的な揺らぎを体現している。ダンスという一連のコミュニケーションが無秩序で意思のある生き物の如く胎動し始める。身体の艶かしさとは正反対に、不明瞭でノイジーな歪さが終始画面を支配する。この作品でのイメージの象徴=不気味なものっていうのは捉えどころがない。それこそ触ってみたら案外怖くないのかもしれない。触ったことがないから何も言えないけど。

どうやらこの作品は「FLOODS」という構想中の作品の前日譚にあたる内容らしく、いつになるかわからないが完成が待たれる。濱口作品で長編をこなす染谷将太も早く観たい。

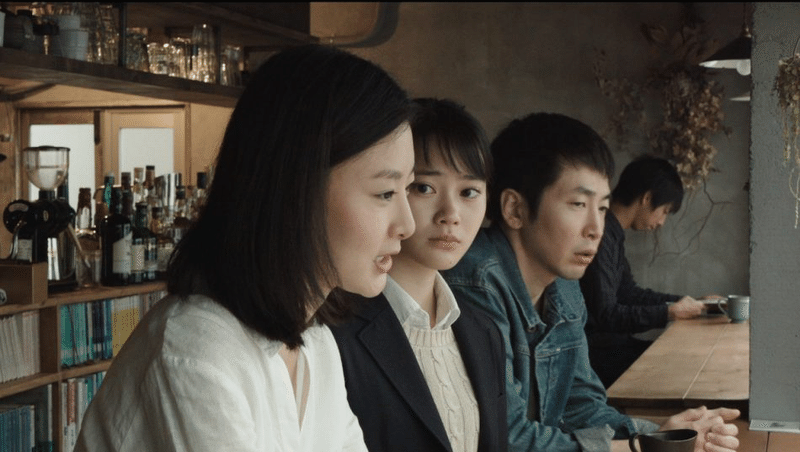

ハッピーアワー (2015)

濱口竜介の代表作の一つであり、世界的な評価が確立し始めた転換点にあたる作品。不可解な映画体験であることは間違いなく、濱口の演出が天才的ということを証明し続ける驚愕の5時間17分。そう、この映画は5時間あるのだ。常軌を逸してる...

さらにとんでもないのがここからで、主演の女性4人は全員素人。それで5時間なんていくらなんでも厳しいでしょと思ったが、これがハッキリ言って時間を忘れるほどに見入ってしまう。ロカルノ国際映画祭でこの4人に主演女優賞をもたらしてしまっているのだから奇跡。ジャン・ルノワールの方法論でもある、セリフから感情を排して言葉の力だけを引き出す方法が本作以降の濱口メソッドの核となる。

別の見方をすればある種の集大成的な位置付けに置くこともできる。矛盾を抱えた人々をいたずらに交差させる「PASSION」、主演2人を演技経験の浅い学生に据えて卓越した演出力を見せつけた「親密さ」、この二つのハイブリッドと言っていい。

物語としては仲が良かったはずの4人の女性がちょっとした違和感からだんだんと今まで通りにはいかないズレを見せ始める人間ドラマ。ただ映画を観ているというだけではすまされない当事者体験をゼロ距離で起こしている凄さに圧倒された。どこかで見たことのある気まずさだったり、共感性羞恥だったり、逃げたくなるようなヒリヒリとした言い争いだったり、それらのデジャヴに観ているこっちが追い詰められる。そのぎこちなさが余計に演技よりも前の地点にあるリアリティに直結して怖い。

この作品はBlu-rayが発売されているので比較的観やすい。人間って怖いなって思うけどしっかりと面白いのでオススメ。濱口竜介という監督の本質が一番わかりやすく伝わる作品でもあると思うので是非。あっという間の5時間。

天国はまだ遠い (2015)

想像する余地がどこまでも広がる、ファンタジーの一歩手前で幽霊と人間の交流を現実的な説得力で演出した短編にして傑作。

この作品は幽霊が出てくる。といってもホラー的なものではなく、かつて存在していたものとして優しさをもって描かれる。それを信じるか信じないかはこの作品を見ている私たちもそうだし、この映画の中の人も同じ。これを観てると本当に人間って生き物は不確定なものに縋りながら生きてるなと思うし、真実は自分の目で見たものでしかないとも思う。それでも何かを信じ抜く強さが人間の美徳だ。

こんなシュールな作品なのに、決定的な瞬間はどこにも描かれないのに、なぜだか感動してしまう。場面も三つくらいしか変わらないし、言葉のイメージを最大限に膨らませているという意味で、頭の中の情景を観ている側に委ねることで成立させている。これは凄いことが起きてるのではないかと思った。心を揺さぶるのに、感動できるロケーションも感動できる音楽も必要としない。こちらが勝手に満たされて幸福になる。

このような映画の余白を高次元で昇華してしまう手腕にますます驚かされた。現実味に欠ける荒唐無稽なイメージは次作「寝ても覚めても」に引き継がれていく。

寝ても覚めても (2018)

今や色眼鏡なしで観ることができない作品になってしまったが、濱口竜介の記念すべき初の商業映画。カンヌのコンペにも招待されている。

この作品において荒唐無稽なイメージというのは東出昌大の存在だ。彼の演技は濱口の思惑通りにピッタリとハマっているような気がしてならない。あの声の出し方が不気味さに拍車をかける。一方で唐田えりかは儚い役どころで運命の被害者といえる。どんな時においても彼を想い続けていただけなのに、次第にその一途さは切実だったが故に狂気を孕んでいく。

そもそも原作もなかなかにぶっ飛んだ話なのだが、確かにこれを実写化するとなった時に濱口のこれまでの蓄積があったから、こういったホラーに片足突っ込んでるような世界観になったのだろう。明確にこの描写が怖いというのは少ないのだが、空気がガラリと変わる瞬間にもう後戻りが効かないことを確信させる。改めて思うのは濱口はこれまであったものを破壊することが好きだし、行く先の見えない展開へと持っていく荒技を仕掛けるタイミングが抜群に上手い。だから目が離せないのだ。

やっぱり東出以外にあのカオスな役柄を引き出す適任者はいない。どこか生気が欠如した無機質な佇まいでは唯一無二の俳優だと思う。あの棒読みで演技が上手いのかはわからないが、存在感は他の同世代俳優にないものを確実に持っている。また濱口と組んで何かやってほしい。

ドライブ・マイ・カー (2021)

今の映画界において最も注目されている作品の一つであり、今後の日本映画の重要な指標になる可能性を秘めた大傑作。

正直言って一度観ただけでは咀嚼しきれないというのもあり近いうちにまた観に行こうと思っているのだが、前提として言葉の強度、役者の演技、撮影の美しさ、石橋英子の劇伴、全てが異次元級である。

ひたすらに丹念で上質な映像詩だ。何かが訪れて何かが去っていく、人生とはそのような通過の繰り返しで、その絶え間ないやり取りの中に喪失から救済を感じさせるだけの希望を見出したような実感があった。言葉は紡がれることで新たな地平へと誘なうものであるし、赤いサーブは緩やかに彼らの運命を運ぶ。生の実感にまつわるさまざまなヒントがこの映画のテクストから読み解くことができ、過去へのしがらみ (後悔と言ってもいい)や現在進行形で変化する心境から放たれる一つ一つが言霊のように息をし始める。名前のつけようのない現象がスクリーン飛び越えて起きていたし、魔法の扉が開いたようでもあった。

確実に言葉の映画ではあるのだが、会話、動作、沈黙の三つの普遍的な要素のみで3時間もの間、息を呑むように見惚れてしまった。役者全員の演技が素晴らしいのは言うまでもないが、特に岡田将生の怪演が戦慄した。西島秀俊との車内で2人で会話するシーンは屈指のハイライトとして個人的に刺さった。あれほどまでに言葉が重くのしかかる瞬間は形容できない。

この作品の最大の特徴として多国籍言語によるコミュニケーションが挙げられる。中でも印象的だったのは手話も言語の一つとして登場すること。言葉の可能性を探り続けた濱口の集大成でもあるし、違う言語であっても純度100%で伝わってくる彼らの眼差しに温もりが宿っていた。感情を落とす本読みのシーンから結果的に感情が芽生えていく。予想もしない偶然こそが演技の質に深いドラマを与え、予定調和でないからこそかつて見たことのないものへの希望を信じたくなるのだ。

村上春樹の原作に加えて濱口のさまざまなアレンジが施されて物語に重厚さをもたせている。「ドライブ・マイ・カー」は「女のいない男たち」という短編集に収録された話なのだが、同短編集収録の「シェエラザード」、「木野」も映画内に取り入れられており、これらを読むとより一層深みに酔いしれる。

観るたびに知らなかった感覚が触発されそうで、深い部分にまで張り巡らされたメッセージを見つけるためにまた劇場へと足を運ぼうと思う。これからの日本映画の希望となる存在。

偶然と想像 (2021)

濱口竜介の最新作は偶然をテーマした3編が収録されたオムニバス映画で、今までの彼の作品の中で最もコメディに振り切れた作風でかなり笑えるユーモラスな味わい。同じ年に公開された「ドライブ・マイ・カー」とは対極にある作品だし、全く異なる彼の二面性が表れている。

この人コメディの才能まであるのかと、本当に観ていて笑えるし、ぶっ飛んだキャラの行動心理にいちいちシュールな状況に陥る非現実感がたまらない。かつてないほど軽妙。ギリギリ現実で起きそう、ギリギリ現実で起きなそうの塩梅が絶妙でスクリーンの前の僕たちより画面の人物の方が戸惑っているからまあ可笑しい。

コメディ撮れる人は本当に器用な人ばかりで才能ある監督が多い。北野武だったりコーエン兄弟だったりトッド・フィリップスだったり。印象としては本作はエリック・ロメールと同じアプローチが実践されている。これまでのカッチリとしたドラマの印象から外れて、息抜きのような役割を果たしている。商業映画にはなかった伸び伸びとした遊びが感じられて、久しく懐かしい濱口作品の趣がある。

その懐かしさを思い出させるのは本作を彩る俳優陣。新キャスト4人、馴染みのキャスト4人の計8人が集結し、素晴らしく気持ちのいいバランスで各話に配置される。中でも「PASSION」から渋川清彦、河井青葉、占部房子の3人が出演しており、濱口からしてみたら同窓会のような感じだろうし、ラフで安心感のある人選に興奮した。新キャストも濱口ワールドらしく底知れない怪演を見せる。僕は1話目がお気に入りなのだが、古川琴音と中島歩の駆け引きは観ていて非常に面白い。起伏のない言葉が連続しながらも、現実じゃあり得ないユーモアが爆発し、時空を超える離れ業をやってのける瞬間すらある。

濱口は今回のような短編集を全部で7本想定していて、今回の3本+これから公開される4本で全て揃うという。こういう上質な笑いに溢れた作品は近年の日本映画ではめっきり見ないので期待したい。ある意味で新たな作風やこれからの潮流を開拓するかもしれない作品と言える。ル・シネマと下北沢のK2の2館でしか上映されていないが、身構えることなく楽しめるので是非観てほしい。

最後に

今回のアカデミーの快挙から興奮しっ放しで鼻血を垂らしながら、半ば熱意をぶつけるように書いてしまったみたいなとこがある。全作品をざっくり振り返るつもりで書いてみた。これで少しでも濱口竜介という監督に興味を持っていただけたらこれ幸い。

日本映画どころか今や世界の映画と並ぶレベルで、彼の作品は驚きに満ちた新感覚の体験をもたらしてくれる。今が観るには絶好の機会で旬の状態で最高潮にある。

先月OPENしたばかりの下北沢のミニシアターK2ではちょうど今、濱口竜介特集が上映されている。彼の作品はソフト化や配信していないものも多く存在するため、ここでしか観れないということもあるので良ければ足を運んでみては。

僕がぶっちぎりでオススメする「PASSION」も今ここでしか観れないので是非観てほしい!!!

というわけで宴もたけなわですがこのあたりで締めようと思います。これ以上書くとまた鼻血が止まんなくなりそうなので。それでは👋

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?