職場のメンタル不調を防ごう!知れば変わる4つのケア!

職場のメンタルヘルスケアで大切と言われている「4つのケア」があります。メンタル不調は、自分では気づかないうちになっていることもあります。ひとりで抱え込まず、一緒に働く人にも抱え込ませないように一人ひとりが知り・意識することがメンタル不調予防の第一歩だと思います。

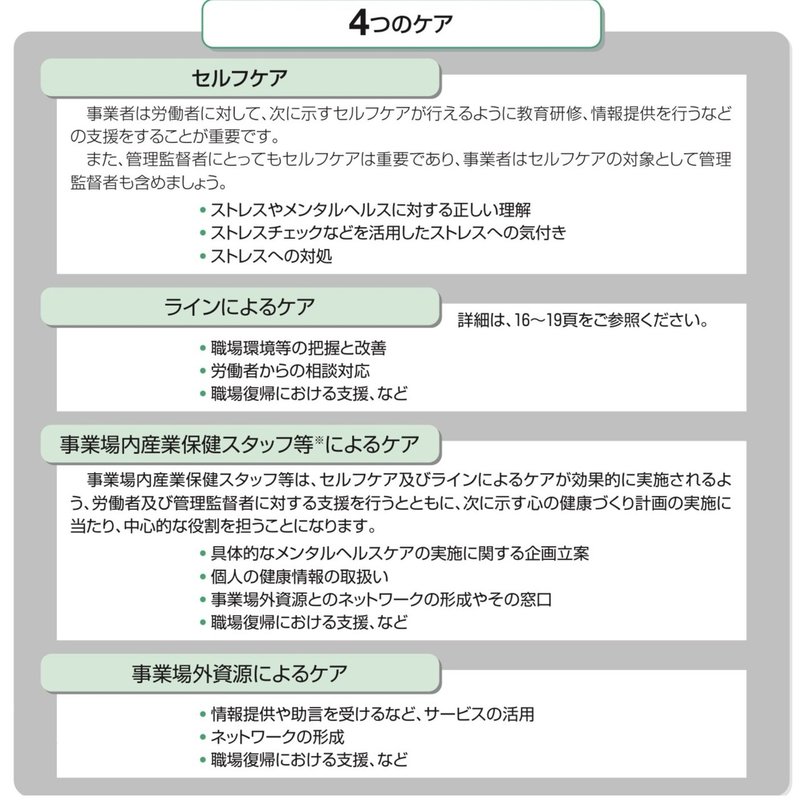

職場の4つのケアについて

1、セルフケア

2、ラインケア

3、事業場内産業保健スタッフ等によるケア

4、事業場外資源によるケア

1、セルフケア

働く人自身が自分のストレスに気付いて対処することです。

ストレスやメンタルヘルスに対する正しく理解し、その上で自分自身のストレス反応に気付けることが大切です。

事業者は、セルフケアを促進するために、メンタルヘルスについて学ぶ機会を設けたり、ストレスチェック等ストレスへの気づきを促す取り組みをすることが大切です。

以前、社内でストレスについて学ぶ機会があった時に、社員さんから「原因がわからない熱が出続けたことがあったけどストレスが原因だったのかも。もう少し休めば良かった。」と言われたことがありました。自分のストレス反応を認識していない方も意外といらっしゃいます。セルフケアを促すための事業者の支援が功を奏した例だったと思います。

ストレス時に起きやすい反応

・身体面:動悸、冷汗、胃痛、下痢、手の震え、筋緊張、頭痛・頭重感、疲労感、食欲低下、不眠、めまい・ふらつき

・心理面:不安、緊張、怒り、イライラ、興奮、混乱、落胆、憂鬱な気分

・行動面:遅刻、欠勤、ミス、アクシデント、口論や喧嘩、飲酒量や喫煙量の急増

2、ラインケア

ラインケアとは、管理監督者が行うケアのことです。職場環境の把握と改善、部下の相談対応を行うことなどです。

労働者への調査では、労働者のストレスについて相談できる相手として約78%の人が「同僚・上司に相談する」とされていました。他の項目は、産業医が約9%、地域のかかりつけ医が約6%、保健師が約4%でした。

いかに一緒に働いている方同僚・上司が相談者として選ばれているかが分かります。

心の不調は見えにくく、本人が自覚できない場合もあります。そんな時に、近くで過ごすことが多い管理監督者が部下の変化に気づくこともラインケアと言えます。

職場での見落としたくない変化

・なんとなく元気がない。

・口数が少なくなった。

・冗談を言わなくなった。

・会議などで自発的に発言しなくなった。

・昼食をあまり食べなくなった。

・新聞や本などを読まなくなった。

・よくため息をついている。

・気弱なことを言うようになった。

・仕事に自信を失い自己卑下するようになった。

・仕事が捗らなくなった。

・遅刻・早退が増えた。

・服装が乱れている。

部下の変化に気づいた時に、傾聴的な姿勢で話を聞いたり、産業保健スタッフにつなげることが管理監督者の役割として求められています。

3、事業場内産業保健スタッフによるケア

事業内の産業保健スタッフとは、社内にいる産業保健スタッフのことで、産業医、衛生管理者、保健師、心の健康づくり専門スタッフ、人事労務管理スタッフなどが該当します。

セルフケアや管理監督者のケアが効果的な実施を支援したり、メンタルヘルスケアの実施に関する計画など、専門知識を活かしながら行います。

・産業医:専門的知識を活かし、メンタルヘルス対策の実施状況の把握、助言、指導などを行う。ストレスチェック・長時間労働者に対する面接指導の実施でも中心的な役割を担っている。

・衛生管理者:教育研修の企画・実施・相談対応などを行う。

・保健師:労働者と管理監督者からの相談対応等。

・心の健康づくり専門スタッフ:精神科医・心療内科医、心理師、産業カウンセラー等。相談対応や教育研究の企画・実施などを行います。

4、事業場外資源によるケア

社外の専門家や機関による支援のことです。社外から支援を受けることのメリットとしては、社内ではしにくい相談ができたり、他社で効果があった取り組みを導入できることです。

・産業保健総合支援センター

・外部EAP(従業員支援プログラム)

・労働基準監督署

・病院 など

<参考資料>

・職場における心の健康づくり〜労働者の心の健康の保持増進のための指針〜.厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000527507.pdf

・労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況.労働者調査.https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/h30-46-50_kekka-gaiyo02.pdf

・メンタルヘルス・マネジメント検定試験公式テキスト[第3版]Ⅱ種ラインケアコース.大阪商工会議所編集.株式会社中央経済社発行.第3版第164刷発行.2017年2月.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?