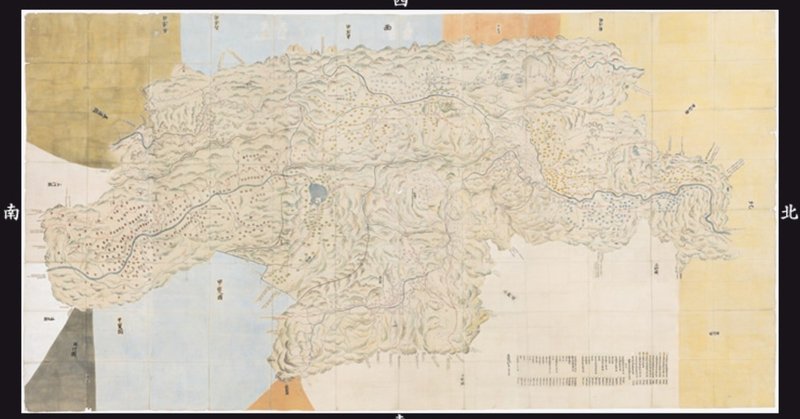

文明と地図を考える その22 「正保国絵図」

今回は、前回の記事に引き続いて、江戸時代の官製日本地図について触れていきます。

その19、その20、その21をお読みいただけると、理解がスムーズかと思います。

前回触れた寛永国絵図は、三代将軍徳川家光の時代に作られたもの。

家光は、戦国時代の遺風がまだ残る時代に、征夷大将軍として祖父(家康)や父(秀忠)の権威を継承していることを示すため、慶長国絵図の方式を継承した国絵図の編纂を行った、という点に触れました。

つまり国絵図は、政治的な意図を多分に含んだ地図であるということになります。

ということは、どのように将軍の権威が継承され、戦国遺風が変化していくのかという点が、国絵図の編纂にも少なからず影響を与えていきます。

それを追うために、その後の国絵図についても政治史を絡めつつ追っていきます。

というわけで今回は、

江戸時代の官製日本地図④

徳川家光の権威の確立と正保国絵図

です。

まずよく見てみると、寛永国絵図は1633年、正保国絵図は1645年に編纂を発令しています。その間隔はわずか12年です。

他の国絵図に比べると極端に短い間隔、しかも同じ将軍が2度に渡って発令するケースはここだけです。

12年の間に大きく地理的な変化が起きるとは考えづらいため、やはり正保国絵図の編纂は強い政治的な意図を持って発令されたと考えられます。

ここから先は

2,946字

/

6画像

¥ 100

サポートは、資料収集や取材など、より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。 また、スキやフォロー、コメントという形の応援もとても嬉しく、励みになります。ありがとうございます。