「ドライブスルーのお葬式」(前編)

屋根の色は、グリーン。びっくりしました、と言うと、

「あれは、ぜったい外せなかった」と荻原さん。

長野県上田市に昨年末にオープンした「上田南愛昇殿」の外観は、お葬式の会場らしからぬ明るい色彩で、遠めにはファミレスにしか見えない。

しかし、

なんでまたドライブスルーなんだろう?

聞き手=朝山実(今回は撮影も担当しました)

わざわざ、この場所を訪ねたのにはもちろん理由がある。

車に乗ったまま、お焼香ができる。「全国初」ドライブスルーの葬儀ホールが出来たというのをヤフーニュースで見かけたときから、どんなのだろうと気にかかっていた。

新聞記事では、発案者の荻原さんには施設に入居されている高齢のお母さんがいて、車イスでも会葬に参加できる設備だと書かれていた。

出かけていったのは今年の2月。東京から新幹線「はくたか」に乗って上田で下車。上田電鉄・別所線に乗り換え「寺下駅」で降り、徒歩5分ほどの場所に、その上田南愛昇殿はあった。

会社のホームページにあった地図を頼りに歩き出だしたものの、極度に方向音痴な私は迷いはしないかと不安だったが、コッチかな、という方角にトボトボ歩いていくと、目印のショッピングセンターが見えてきた。ほっ、とした。目的地はそのすぐ近くのはず。

え!?

郊外型のファミレーレストランにしか見えない「緑の屋根」の建物が交差点の角に立っていた。

オシャレじゃないの。

約束の時間よりも早く到着したので、建物の周囲を一周してみた。

20台は停められそうな駐車場。

建物の裏口には除雪車があり、降雪地帯なのだとあらためて認識する。

もうすぐスタート地点というところで、車両止めのゲートが見えた。マクドナルドのような大掛かりなものを想像しすぎだった。

「ここまで、どうやって来られましたか?」

荻原社長さんにたずねられ、上田で乗り換え、最寄り駅から歩いてきたと答えると、驚かれた。

「電車を利用されるのは、観光のお客さんが多いんですよね。近くに別所温泉がありますから。でも、よく調べてこられましたね。料金がすこし高いのと本数が少ないので、地元の人はあまり乗らないんですよ」

電車の発車時刻まで時間があったので、路線バスの運行も調べてみたら、近くまで行くルートは一日の数本。しかもその時間帯には走っていなかった。

電車料金は都内と比較して高いとは思わなかったが、この町ではマイカーが基本なのだろう。逆に車を持っていないとかなり生活するには不便に思えた。

「一家ではなく、一人に一台。だから、80を過ぎたら免許を返納しないといけないとか言われると辛いんですよ。ひとり暮らしの人が多いですから、買い物にも行けなくなるし。自宅での介護も難しい」

荻原さんに招き入れられたのは、玄関横の喫茶室。葬儀の日には親族の「控え室」として利用される。

「この幅が大事なんですよ」

荻原さんが両手をひろげ、テーブルを示した。

20人収容の部屋に配置された、テーブルの「幅」は50cm。腰を落ち着けるには広すぎず、狭すぎない。ほどよいものでなければいけないという。

私もインタビューの仕事をしていると、取材相手との距離感は重要で、小さなテーブルだと顔が近づきすぎて、視線をそらしがちになる。

また、大会議室などの大きなテーブルもいけない。声量の乏しい私は意識して声を大きくしなければならず、それだけで疲れてしまう。そういう意味で、ジャストサイズはありがたい。

そうした最初の雑談がよかったのか。荻原さんが立ち上がり、

「ここも見ていただけますか」外とダイレクトに出入りできる扉の前に立ち、ドアの飾りのステンドグラスを指し示す。

さらに、バーカウンターの向こうに入り、湯飲みの漆器を手に、

「これは作家さんに依頼してつくったものなんです」。

隅々までこだわったつくりで、

「名古屋の喫茶店を何軒も見てまわりました。ふつうの喫茶店には負けたくなったので」という。

面白いなぁと思った。

「お葬式」のための空間に併設された喫茶室だ。

落ち着けることはたしかなのだが、だからといって街場の喫茶店のように利用者がリピーターになる、わけでもないだろう。限られた一時の場所なのに、ちからを入れたというのだから。

もったいない。いっそ誰でも入れる喫茶店のようにされたら、どうだろう。

「そうなんですよ」と荻原さん。近くで働いている人が、気軽に立ち寄れる場所にするのが理想だという。

荻原さんが、この場所を運営する「株式会社レクスト・アイ」の前身となる冠婚葬祭会社に入社したのは、平成4年(1992年)のこと。

「当時は、この辺りは、どこも“自宅葬”だったんですよ。わたしも祭壇などの道具を一式を持っていって、受付をつくったりしていました」

入社当初はブライダル部門を担当していたが、まもなく「葬儀会館1号店」のオーブンとともに異動。葬儀の形が様変わりしはじめたころだった。

「昔は、都会に出ていた人が葬儀のときに戻ってくると、家に泊まる。それが当たり前でした。でも、だんだん大変だというので近くのホテルをとるようになり、いまでは、自宅での葬儀はうちでも年に一度か二度くらいです。自宅でするにも、それだけ車の置き場所がないですから。

通夜も、ホールを使うことが多くなりました。昔は、隣近所の奥さん方が手伝いして、やっていたんですけど。食事の準備をして、お寺さんの手配をしてとなると大変ですから」

荻原さんの仕事歴を教えてもらうと、数社にのぼる。みやげ物から西友や西武の店舗運営まで、サービス関係が多い。

地元の工業高校の建築科を卒業し、東京の建築会社で図面を引く仕事に就いたものの「営業が面白そうだ」と転職したのだという。ひとあたりのよさは、仕事の中で培われてきたものなのだろう。

荻原さんが冠婚葬祭業界に入った1990年代前半は、取材者である私が上京していまの仕事に転職した時期と重なる。

私の記憶を手繰ると、30年ほど前に亡くなった母の葬儀は自宅で行った。

すこし私事になるが、実家は大阪近郊ながら当時は田んぼが点在する田舎町。家の前の路地には黒と白の鯨幕が張られ、関東での花輪にあたる「樒(しきみ)」がぐるりと家の前の道に並んでいた。

父親はすでに定年退職していたが、樒にかけられた勤続40年勤めあげた電線工場や長兄の薬品関係の札が目をひいた。もう記憶は不確かだか、私が仲間とつくった会社のものも末席にあったような気がする。近隣の人を含め参列者も百人は超えていた。

7年前に私が喪主をつとめた父の葬儀のときは、父が神戸の震災後に建てた家で、身内だけの「家族葬」にした。このとき葬儀屋さんからは、自宅で送り出されるのはめずらしいといわれた。

葬儀事情には疎かったので、逆にたいていは葬儀会館でするものだというのを意外に思った。村の中に、小さな葬祭ホールが出来たときのことはよく覚えている。通学路の途中に突然、コンクリートの建物が立った。近くで、よく大人たちがヒソヒソと話しこんでいた。

反対する看板を見かけたこともあった。抗議といえば、はじめてドラキュラの古城のようなラブホテルが出来たときもそうだった。中学生の頃のことで1970年代の初頭だったと思う。

田んぼが工場に変わり、「文化住宅」が増え、隣村に何棟もの県営住宅が建ち、炭鉱の町から集団移住し、転校生が多くなったころだった。友人となったムラカミくんが持参する弁当箱を包んでいる新聞紙が「聖教新聞」だった。子供たちのたまり場だったシンちゃんのパーマ屋さんには「赤旗」の表示があった。それまで村にはなかったものだった。

「自宅葬の場合、お葬式があれば近隣の人が手伝うんですが、共稼ぎの家が多くなると、そうも行かなくなる。うちの互助会に入ってもらえたら、もしものときにカバーできますよ、というふうに案内していったんですよね」

荻原さんの会社は、名古屋を基点とした互助会の「愛知グループ」が母体である。ところで、肝心の「ドライブスルー」だが、荻原さんから前提となる近辺の葬儀事情を理解してほしいといわれた。

「まず、このあたりはコツソウなんです」

こつそう?

「ええ。コツソウです」

ああ、そうか。仙台の友人のお父さんの葬儀のときのことを思いだした。告別式の日に、祭壇にあったのは、棺ではなく骨壷だった。

こつそうは「骨葬」と書く。東京、大阪などの大都市圏でのお葬式は、告別式の後にご遺体を火葬するのが一般的だが、東北や長野県などでは、お通夜の翌日には火葬にふされる。だから、葬儀の祭壇には骨壺が置かれている。

「もうひとつ、この地域のお葬儀の特色は、通夜は親族で行い、一般の会葬者は告別式に来られる。東京や大阪だと通夜の人数が多くなりますが、こちらは逆なんです」

都市部での通夜の出席者が多いのは、始まるのが夕刻で、仕事帰りに行くことができる。いっぽう、午前中か、お昼の時間帯にかかる告別式は会社を抜けだしたり半休をとらないといけないという事情もある。

「こちらの通夜は、夕方の6時くらいから食事をしながら夜遅くまでやるんですよ。近しい身内だけなので数は20人くらいです。

告別式の方は、友人、会社関係、近隣の方たちが来られ、50人から200人、300人と大勢になります」

告別式の会葬者は大勢となるが、一般のひとたちは記帳と焼香をおえると長居をせずに辞去する。

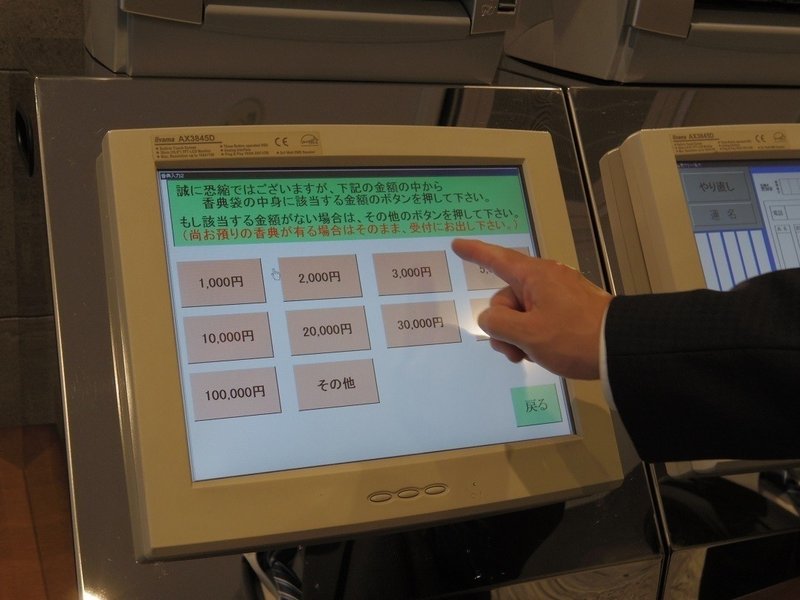

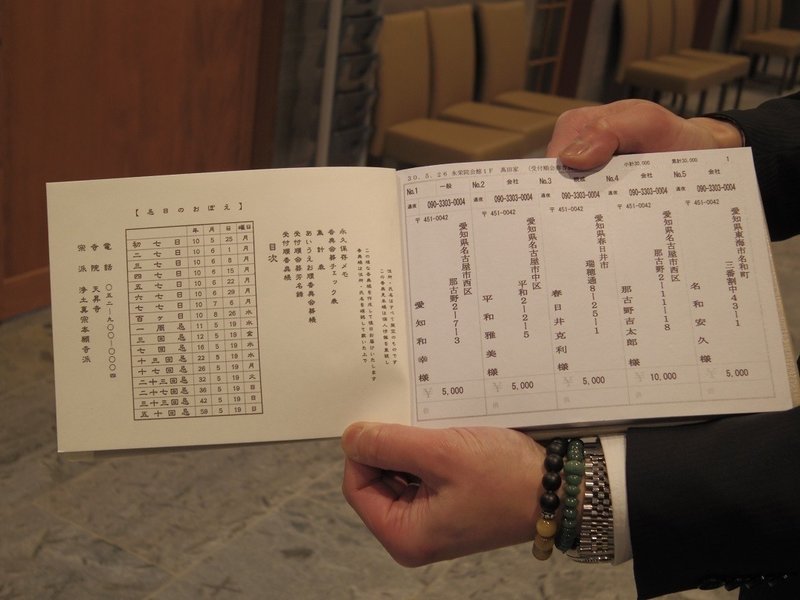

👆玄関すぐの電子受付。一度登録すると次回からは名前だけで記帳でき、その日のうちに香典の金額も入った芳名帳も作成。

「ドライブスルーを考えたのも、うちのお袋は90歳で、2年前に白内障の手術をして、いまは老人施設にお願いしているんです。"要介護4"で、病院に連れていくときにも車椅子の介助が必要なんですが、こういう設備があると、お葬式に行けると思ったんです。

というのも車椅子に乗せて、お焼香の順番を待って、戻ってきて、車に乗り込む。介護の人を頼んだりすることを考えたら『行きたくとも大変だから』と躊躇するお年寄りはたくさんおられるんですよね」

ドライブスルーのシステムは、知人の建築会社が特許を取得し、導入一号店として採用したものだ。人件費などのコストダウンにつながるかというと、車の誘導などに必要なガードマンを配置するため「むしろ増えます」という。

ものはためし、

ドライブスルーの焼香を

社員の人に実演してもらった。

式場の祭壇に向かって、左手の壁側の窓を開けると、停車したクルマが見える。

葬儀スタッフが、専用のタブレットを渡し、記帳し、受付を済ませる。

続いて、焼香台を渡し、会葬者が複数の場合、車の中で回してもらう。

ホールの中に設置された50インチのモニターで、その様子が映し出され、親族は足元の小型のモニターでも確認することができる。

「ああ、あの人が来られているとわかる。そのへんのシステムが特許なんですね。

ドライブスルーの対応はスタッフがやりますが、親族席のすぐ後ろなので、ご親族の方が立って挨拶を交わすこともできます」

だけどねぇ…。

荻原さんは弱った顔をする。

どうしてもドライブスルーという言葉のイメージが先行し、誤解を招きがちだという。

もともとのアイデアは「行きたいんだけど、足が不自由で行けない。そういった方たちのためのもの」。ドライブスルーではなく、ジミに「車上焼香」という呼び名も考えたが、行き渡らなかった。

「マスコミの人には、ドライブスルーがインパクトがあるんでしょうね。

取材していただいた若い女性の方に、試しに車に乗ってやってもらったら、『社長、簡単ですね。あっ、という間に終わりました』と言われるんですね。

たしかに健康な人は、あっという間ですが、いやそうじゃない。杖を使わないと行けないお爺ちゃん、お婆ちゃんたち。そういう人の目になって考えてみてくださいよ、と補足させていただきましたが……。

若い健康の人には、"ドラブスルー=時間の節約"というふうに思われるんでしょうけど。たとえば、病院の同じ部屋だった人が亡くなった、行ってあげたいんだけど誰かに介助してもらわないと行けない、車イスだと大変だからというときに、『どうぞ車に乗ったままでいいですよ』というもの。

ほかにも、お子さんが小さくて大変だからというお母さんが、子供を乗せたままでも、ご焼香できます。そうした人たちのためのもので、何度も言いますが、健康な人が簡単に済ませられるというためのものではないんですよね」

何度も言いますが、に力が入っていた。

荻原さんの話を耳にしながら、私は都会の葬儀との違いを感じていた。

頑張って、葬儀に出なきゃ。ご近所同士の交流が薄くなるにつれ、そう思わせる「つきあい」が都会の生活ではなくなりつつある。身内だけの「家族葬」の割合が増加したもそういう事情があってのことだ。

しかし、地方は「お葬式に行くのは当たり前」という人情というか、地縁が枯れてはいないことなのだろう。

「びっくりしたのは、大阪のあるテレビ局が、大型バスに30人ほどのエキストラを乗せて来られたとき。焼香場面を撮影したいと言われるんだけど」

話を聞いて、いかにも都会の感覚に思えた。それじゃコントだ。想像力が豊かというか乏しいというか。地元の人が、大型バスに乗り込んで焼香に行くなんて、ありえない光景だろう。

「イギリスからも2社、取材がありました。日本で新しいことがあれば伝えるということらしいんですね。ひとつは、カメラマンの人とレポーターの人が来られました。

通訳の人をこちらで探して、英会話教室の先生にお願いしたんですよ。実際の利用者の人にも話を聞きたいと言われたので。

通訳の人の日当を払いますよ、とは言われたんだけど、朝から何時間もかかって5000円。さすがに申し訳ないから、足りない分はこちらでさせてもらいました。それもそうなんですが、なかなか文化的なちがいを外国の人に理解してもらうのは難しい。

葬儀の仕方は、じつは全国同じじゃない。地方ごとにいろいろ習慣がちがいますから。日本の記者の方たちも、ほとんどそのへんは理解されていませんから、外国の人にそれを理解してくれというのは難しいことだなぁと思いました。みなさん関心があるのは“全国初”“世界初”。それはどこも同じで、最初がNHKでしょう、次に民放テレビ、雑誌社。『女性自身』の方とかでしたね」

荻原さん、すこし残念そうな顔をしている。

「じつは、ドライブスルーよりも、わたしはこっちを見てもらいたいんです。よろしいですか」

そう言って案内されたのは、「ここが葬儀場?」という空間だった。

(後編につづく)

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。