チャパティ【2】 家庭料理と外食料理

インド食器屋「アジアハンター」の店主・小林真樹さんが、食器買い付けの旅や国内の専門店巡りで出会った美味しい料理、お店、そしてインドの食文化をご紹介します。

「インドの家庭ではナンは食べません。チャパティを食べるんです」

インド料理に関心のある方ならば、そんなインド人の言葉を耳にしたことがあるだろう。

実際、広いインド亜大陸を旅すると、ナンよりチャパティに接する機会の方が圧倒的に多い。とりわけ家庭内においては、以前説明したように焼くのにタンドールという特殊な装置が必要なナンは家庭では一般的ではなく、簡素なかまどと鉄板さえあれば焼けるチャパティやローティーが主流となっている。生まれて初めてナンを食べた地が、仕事で訪れた日本だった、などというインド人すら少なからずいるほどだ。

北インドの農村を訪ねると、いまだに手回しの石臼(チャッキー)を現役で使っているところがある。チャパティにしろプーリーなどほかの料理にするにしろ、基本的に昔ながらの家庭では小麦は皮付きのまま備蓄し、その都度、あるいは少なくとも一週間に一~二度は石臼で挽いて製粉している。

今でこそインドの都市部に林立するスーパーの食料品売り場に行けば、各メーカーによるアーター袋がずらりと並んでいる。1キロから5キロ、中には20キロ入りの大袋もある。袋の表には購買意欲をそそる、文字通り小麦色した小麦粒の写真や絵が入ったものが多い。しかし多くのインド人にとってこうした袋入りのアーターよりも、その都度石臼で挽いて製粉したアーターの方が圧倒的に好まれる。粉モノは製粉したて、挽きたてが一番美味いからである。

スパイス同様、最も風味がよいのは挽いた直後。製粉して時間が経過すればするほど劣化していく。だからチャパティは鉄板で焼く直前に石臼で挽くのがベストであるのは間違いない。そうはいっても忙しい現代人にとってその都度ゴリゴリと石臼を回すことなど不可能だ。かくして需要に応えるべく、スーパーには今日もアーターの大袋がところ狭しと陳列されるわけだが、かといって石臼でアーターを挽く習慣がなくなったかといえばそんなことはない。実際、北インドの農村を訪れると今でも昔ながらの石臼挽きのアーターを挽いていて、運がよければ極上のチャパティのご相伴にあずかることもある。とりわけガスの火ではなく、かまどの薪火でじっくりと焼き上げられたチャパティの味は、工場で大量製粉されたアーターとガスの人工的な火で作ったチャパティにはない、豊かな風味と滋味深さを与えてくれる。

しかし無邪気に自宅に招いてくれる主人にすすめられるがままに食べさせてもらう、風味豊かなチャパティを作る陰で、その家の女たちがどのような努力をしているかについても、同時に想いを馳せる必要はある。

女たちは朝の暗いうちから起きて備蓄してある小麦粒(ゲフン)を石臼にかけて挽いたアーターに水を加えて捏ねはじめる。生地をしばらく寝かせる間、かまどに薪で火をおこし、安定しない火加減でサブジーやダールを調理。次いで一枚一枚チャパティを焼いていく。ようやく寝床から起きてきた家の男たちに食べさせたあとで、自らは残りもので簡単な食事を済ます。夫と共に額に汗して農作業するかたわら、水がめを持って井戸まで水くみに出る。家に戻って掃除・洗濯・繕い物といった家事をこなす。昼や夜には再び食事作り。こうして田舎の女たちの一日は、膨大な時間と労力とを家事と労働に費やしながら過ぎていく。この環境下で焼き上げられるのが一枚のチャパティなのだ。一方で、男たちがチャパティを作るなどということは決してない。この手の村の生活は美談として語られることが多いが、それを下支えしているのは一人一人の女たちの壮絶な家事労働なのである。

似たような話は、かつてカシミールを旅していた時にワザの人たちからも聞いた。ワザとはカシミール地方で宴席料理を専門で作る調理職人たちを指す。彼らの作る山羊肉を中心とした料理はワズワーンと呼ばれ、婚礼宴などには欠かせないごちそうである。とある結婚式に招かれた私は、このワズワーンのご相伴にも預かることとなった。こんな凄い料理を作るのだから、家のごはんもさぞや豪勢であるに違いない。期待した私はワザたちに質問した。

「ご自宅でもよく料理をするんですか?」

すると長老格の一人が言下に否定した。

「我々が家で料理を作ることなど決してない。それは女たちの仕事だ」

それまでフランクに受け答えしてくれていた彼らだったが、その瞬間表情がにわかにこわばった。私は何か聞いてはいけないことを聞いてしまったかのような気まずさを感じた。

家事としての料理は、彼らにいわせると「金の取れない家仕事」となる。そしてそれらはすべて女性の役割とされるのだ。一方で、さばいた山羊の肉塊を斧のような大刀で細かく破砕し、歯ごたえがなくなるまで数時間も木槌で叩き続けるといった力作業が朝まだ暗いうちから夜更けの宴会直前まで続くなど、ワズワーン調理にはきわめて強い体力と忍耐力を集団で必要とする。端的にいって肉体労働であり、こうした仕事こそ「金の取れる男の仕事」であると彼らは認識している。

彼らにとって家庭料理と外食料理とをわける分水嶺は、「男の仕事」か「女の仕事」かの判断に基づく。家庭料理とは女の仕事であり、対極的に家庭では不可能な、強固な労働を伴う非日常料理こそがあるべき男の仕事=外食料理となる。マッチョな男の料理仕事の際たるものがワズワーンであり、その対極となる、女性性が求められる家庭料理の象徴の一つがチャパティなのである。

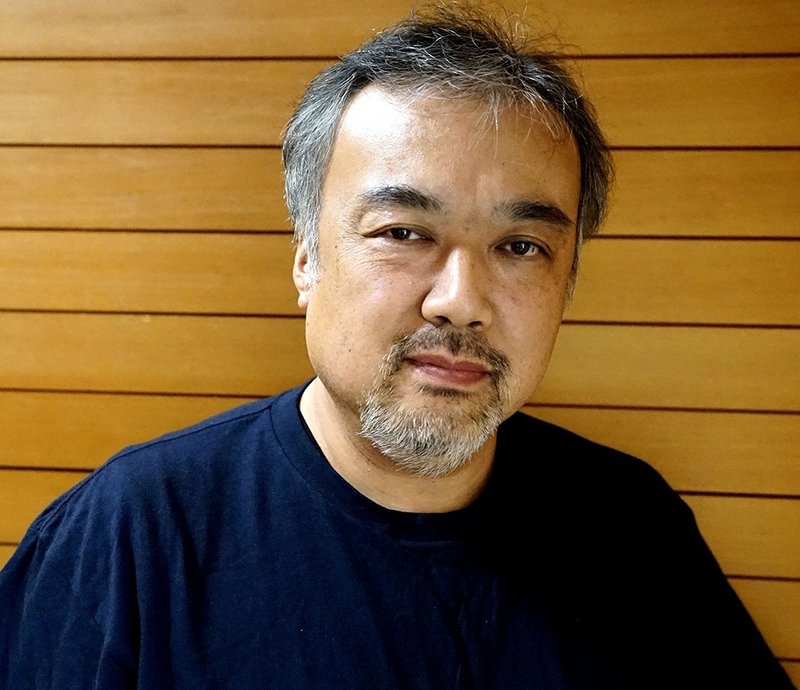

小林真樹

インド料理をこよなく愛する元バックパッカーであり、インド食器・調理器具の輸入卸業を主体とする有限会社アジアハンター代表。買い付けの旅も含め、インド渡航は数えきれない。商売を通じて国内のインド料理店とも深く関わる。

著作『食べ歩くインド(北・東編/南・西編)』旅行人『日本のインド・ネパール料理店』阿佐ヶ谷書院

アジアハンター

http://www.asiahunter.com

「インド食器屋のインド料理旅」をまとめて読みたい方はこちら↓