薪ストーブのある家で、炎に挨拶をした。

何かを手に入れたら

何かを失う。

これが鉄則です。

海から程近い平野部の街には珍しく、近所でも目印になるような屋根に煙突が突き出た家がある。その家のリビングには煙突に繋がる薪ストーブがあった。河津桜は咲き終わり、春の主役がソメイヨシノに変わりつつある日。暖かくなるのをたまに忘れたりする季節のこの日は防寒着が必要なくらい寒かった。

訪問した友人の家に友人はいない。夜に訪問したのは、足を運ぶことを躊躇う気持ちがどこかに残っているからなのだろう。

薪ストーブの前で薪をくべる友人の父がいた。外も寒かったが、家の中はさらにどこかひんやり感じる空気だった。だがリビングは薪ストーブのおかげでうたた寝するのには丁度いい温度に保たれていた。

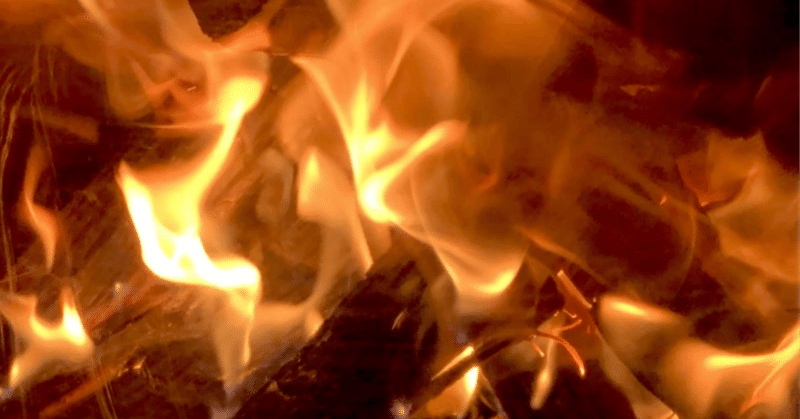

人工の灯りを抑え、薄暗いリビングには薪ストーブの中の炎が勢いを増している。赤、オレンジだろうか、青は見えない。私に話し掛けるように燃えている。色変わりするのが炎だ。青になるにつれ温度が高くなるなんて、子供の頃の私は信じただろうか。

友人の父は、私が来るのを知っていたかのように私を認めると、右手を上げて最初の一言を添えた。

「来づらかっただろ?」

私は、友人の父の顔は見ないように隣に並ぶ形でしゃがんだ。

「ええ。まぁ。もっと早く来ようと思っていましたけど」

パチパチと薪が爆ぜている。これは、木の中に蓄えられていた空気が熱せられ破裂する音だと、以前に友人の父に教えてもらった記憶がある。薪ストーブは静かに燃える。沈黙を隠してくれる炎の揺らめきと音は少なからず私の心を落ち着かせてくれている。

友人の父は、ゆっくりと立ち上がり摺り足で椅子に寄りかかると滑るように座った。私もそれに倣い炎を前にして友人の父とテーブルを挟み横に並ぶ形で座った。

お互いに薪ストーブを正面にするのは、自然な流れだった。お互いの表情を直接見なくて良いことは、私の緊張を少しだけほどいた。

「この話からするよ。君には『話した』と息子から聞いたよ」

「ええ。聞きました。なかなか認めることは出来ませんが」

抑揚のない声で答えた。友人の父は久しぶりに会う私と、たゆたう炎を重ねるように口を開いた。

「あとは、弱るだけだからな」

炎の揺らめきに対面すると、驚くほど本音が出る時がある。私は、初めて本人の口から自覚した言葉を聞いた。

聞きたくない言葉を聞かされる時、頭の中に逃げ場を作る時がある。この時、私の頭の中は河津桜が満開の川辺だった。

「まだでしょ。ありきたりな言葉でしか言えませんが」

秘密は、人に喋るとその比重は軽くなると思っている。それは、自分自身が負う責任を分担することで逃れるようなものだからだ。

友人の父が私に話した秘密の言葉の重さは、友人の父の心を軽くすることが出来たのなら、私にとって喜んで受け入れられるような類いのものだった。

私に足りないのは、その覚悟だけだった。だから訪れるのが遅くなった。問われる覚悟から逃れることが出来ない私は、聞くことしか出来なかった。

「どうですか?」

言葉としてそれを発せずとも、パチパチと爆ぜる音と沈黙はその言葉を告げていた。炎とは、やはり厄介だ。

「出会えたものにきちんと託すことが出来た」

友人の父は、「後悔はない」と私に理解して欲しいと言っているように丁寧にその一つ一つを教えてくれた。

「それは良かったですね」

友人の父は、笑顔なのだろうか。見えないで良かったと思った。お互いに真っ直ぐ炎しか見ない。いや、見れない。パチパチと私の代わりに相槌を打つように薪は爆ぜている。

表情は見えないが口調は穏やかだ。同時に私の表情も、友人の父には悟られないことが救いに感じた。笑顔には、なかなかなれそうにもない。

友人の父が託した思いを受ける新しい器は、本人も自覚なしで受け取っている。

もしかしたら、自分も誰かに何かを託されて生きてきたのだろうか。仮にそうだとしても、私自身は誰かに何かを与えられるほど懸命に生きてはいない。

「君は、どうだい?」

聞かれたくない言葉を聞かれる。私はどうだろう。この場で嘘は言えない。何を手に入れて、何を失ってきたのだろう。

「相変わらず、曖昧な境界線を歩いています」

私は、自分自身が分からないことを伝えた。友人の父は、私を急かすこともなく一緒に笑ってくれた。

テーブルの上には、美しく薬が並べてある。美しいのだ。数えるのも躊躇うくらいに。それと同時に炎が与える陰影を『美しい』と感じてしまう自分の残酷さに気付く。

「おじさん。今はお酒は?」

「だめだね」

答えは知っていたのだが、確認したいことだってある。私は納得したくない。友人の父とは、自分の親父より一緒にお酒を酌み交わしてきた。友人がいない時もだ。

怒り、笑ってくれ、呆れてくれた。親父にも話せないことを話してた。友人の父は、息子である友人が多忙であまり会えない時間を寂しがっていた。それを伝えられる私がいて喜んでくれていた。不思議な関係だ。だからこそ友人は、私に会いに行ってくれと頼んだ。

「お前より、お前の親父と酒呑んでるぞ」

それが、いつの間にか私と友人の間で交わされる話題の一つだった。

失ったものを数えた方が、本当に手に入れたものが把握出来るんじゃねぇかと感じていた。

いつの間にか、薪をくべるのは私になっていて、炎は消えることなく燃えている。パチパチと爆ぜ響く音の中で、私の頭の中の満開の河津桜の根元には、咲くはずのない彼岸花が一面に咲いている。

「また、来ますよ」

「さよなら」と言いたくない挨拶のぎこちなさは、しっかりと友人の父に伝わってしまっただろう。私は、いつになったら大人になれるのだろうか。

子供のままでごめんなさい。

右手を上げる友人の父は、もう一度はっきり答えた。

「あとは、弱るだけだからな。でもまた来いよ」

守らなければならないこの約束に、私は何を失うのだろうか。

そしてこれを書くことは、何を手に入れて何を失うのだろうか。私が書く文学は、それすらを飛び越える手段であることを願う。

薪がパチパチ爆ぜて炎の勢いが増すように。

パラパラとよく捲る、滝田誠一郎さんが選んだ開高健の名言辞典200選。言葉に生きた人が遺した言葉達は本当に面白い。その日一番響いた言葉で何か書こうと思った。

開高健が作中で使用した意図とは変化しているが、開高健が遺した言葉から受け取ったもので物語を書いている。

物語の受け取り方は、真偽含め読んでいただける方にお任せします。何になるのでしょうかね。私小説、ショートストーリーに近いかも知れません。こういう表現が好きです。

また、書くと思います。

読んでいただきありがとうございます。

自分に何が書けるか、何を求めているか、探している途中ですが、サポートいただいたお気持ちは、忘れずに活かしたいと思っています。