8ポンド分の会話

異国の地にいると必然と一人の時間は増える。しかし一日中黙っているのも空しく文化的ではないと感じてしまう。

そこで敢えてストレンジャーと会話して得られる楽しみもコミュニケーションの醍醐味だと言える。

マンチェスター大学、そこから最も近い飲食店の並び。その斜向かいには毎日屋台やトラックが店を連ねている。

普段はポテトやピザを持った学生や大人たちでいっぱいの通りに、小さな人だかりがあった。人だかりと言ってもわずか3人の学生が何かを見て、笑い合っているだけだった。しかしそこには確かに熱狂的な何かがあった。

店主は茶色でコーデュロイのsupreme帽子を被り、笑顔でコチラを見ていた。僕はsupremeのアーカイブやSacaiのルックブックの値段を聞いたりした。

彼は落ち着いた佇まい黒縁のメガネ越しにコチラを見ており、僕も彼を見返した。さすが店主だ。複雑なレイヤードを着ているのに、むさ苦しさを感じさせない色味。彼が選んだ本たちなら信頼できると直感した。

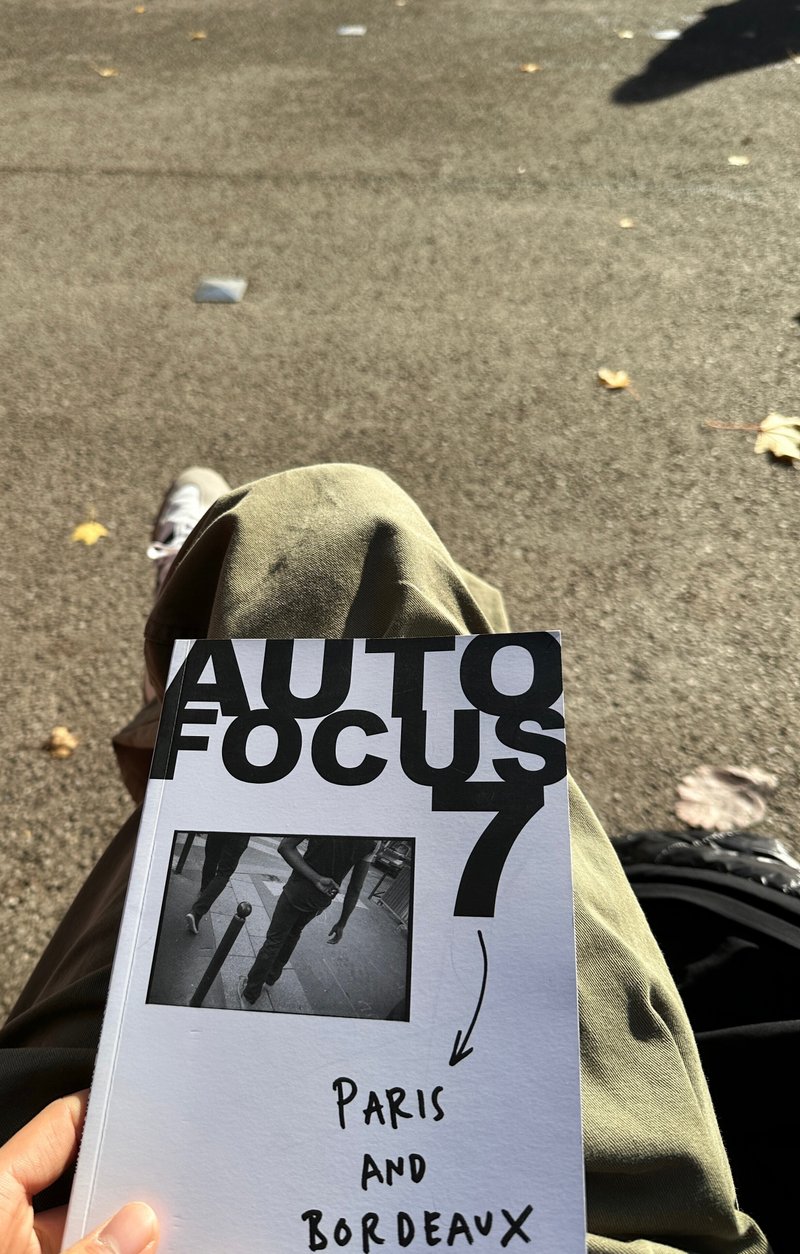

でも、一番目に留まったのは聞いたこともない写真家のフォトブック。

僕がこの本は幾らかと聞くと、彼は暗記しているのか、8ポンドだよと答えた。

そして僕は、その8ポンドの得体の知れない写真集を誇らしげに片手に持ち歩いていた。やがて僕は大学の広場に着き、濡れているベンチを軽く拭き、隣人たちのように足を組んでランチのサンドイッチを頬張る。しまった、チーズを入れたのは失敗だったかな。

僕は不満そうな顔で乾燥した味気ないチーズを頬張りながら周りの観察を始めた。

左に座る女性は焦茶のジャケットにデニム、足元はコンバースの黒だ。ヘッドホンをつけてさながらロックミュージシャン。

右の男性も同じく茶色のジャケットだが、こちらは明るい色だ。

この大学のキャンパスに日の光が指しこみ、ベンチで何かを楽しむことのできる日は珍しい。だからこそ快晴の日には皆こぞってオシャレし、ベンチに座り込むのだろうか。

そして僕は服に落ちたパン屑を払って、先ほどの本を開いた。なるほど、パリとボルドー地方の記録か。

すると、サングラスをかけてピンクのローファーを履いている女性が隣に座った。彼女は丁寧にベンチの水滴を拭うと、分厚く長い本を開いた。

僕はペラペラと目を通し、その後じっくり写真を見返し始めた。彼女はゆっくりページを捲り、指を止めて何かを考えていた。

僕は突然興味が湧いた。僕が買ったこの本は8ポンドの価値があるか、彼女に聞いてみたくなったのだ。

そう質問すると、彼女は大きく笑いながらこの本?と言って手を差し出してきた。僕が彼女に本を手渡すと、彼女は注意深くパラパラとページを巡って頷いた。

今の時代、こうやって紙の媒体で写真をアートとして記録することに意味があると思わない?、と彼女は言った。

僕はどうやらついていた。

確かに、と僕は言って、味気ないデジタルじゃ得られない何かがあるはずだ、と付け加えた。

彼女はにこやかに笑って頷いた。

あなたの専攻は?と彼女が聞いてくれたので、人類学だと答えると、

奇遇ね。私も、と彼女は嬉しそうに言った。

そこで僕はデジタル人類学について、彼女は文化人類学について語った。どうやら学生ではなくマンチェスター大学の教授だったようだ。

名前も聞かずに僕は別れの挨拶をしたが、最後に写真だけ撮らせてもらった。

彼女と話したその空間、その日来ていた服、彼女が持っていた本を忘れてしまわないように。

人は何かを消費することでしか対価を得られないと思い込んでしまっているのかもしれない。

ひょってしたら、僕はあの本を買わなくても結果的に彼女に話しかけていたかもしれない。

ただ晴れの日に、ベンチに座って、名も知らない隣人に話しかけることで得られる経験もある。

消費主義の社会の中で流動的に価値が変化していく今、毎日どのような新しい経験を自分が求めているかを判断していくことが、人生を楽しむ秘訣かもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?