修論執筆と心療内科通院の並行【追記あり】

2020年中は、修論締切(12月)が近づくにつれて気持ちの問題が悪化していった。

当時は主に3つの問題があった。

①未来について。論文の締切のことを考えると焦り、憂鬱な気分になり、ゼミ報告・論文執筆・文章読解に支障をきたすこと。

②過去について。憂鬱な時は過去の親子間のいざこざや自分がしてしまった悪行を思い出して落ち込み、その状態から抜け出せないこと。

③対人関係でたまにコミュニケーションがうまくいかず落ち込んでしまうこと。

初夏以降これらに悩んできたが自力で解決できなかったので、手がかりを求めて夏の終わりに心療内科を受診してみた。今から約半年前のことである。今になってようやく色々わかり始めたので、一度ここまでの道のりを振り返っておきたい。

※あくまでも個人の体験・感想です。

受診の決断

心療内科に行こうと考えたのは初めてだった。

小学生の時には自殺企図をして学校カウンセラーのお世話になったことがある。その時は 「自分が悪いことをしたから呼び出されたのだ」「暗い気持ちになることは悪いことだ」という思い込みがあり、元気になったふりをしてやりすごしてしまった。

しかし大人になった今なら、専門家に正直に話をして自分の問題に向き合えるかもしれないと思った。

また、特別にひどい身体症状がない(手が震える・喉が苦しい程度)ので鬱病ではないだろうという変な自信はあったが、自分が病的な状態かどうか一応確認しておきたかったというのも受診理由の一つだ。

診察室にて

事前にWeb問診票を提出し、クリニックに行ってからもさらに多数の問診票に記入した。その後ようやく診察室に入り、担当の先生と1時間以上話をした。

まず、大雑把にまとめると以下のような質問があった。

・なぜ受診しようと思ったのか。

・自分の考える治療のゴールは何か。

・現在の緊張・不安の理由は何だと思うか。

・今までどのような人生だったのか。

・つらい経験が多い中で何を心の拠り所にしてきたのか。

次に、問診の結果を踏まえるとアレキシサイミア(失感情言語化症)のグレーゾーンだと伝えられた。自分の場合は、外からの刺激に対して感情は生まれるが、その感情を認識するのがスムーズにいかないらしい。

つまり、思考を感情と勘違いしがちということだった。

(このときは何を言われているのか全然わからなかったが、その後何ヶ月もかけて理解していくことになる。)

先生からは、今後の受診では日常的なコミュニケーションがうまくいかなかった事例を特に教えてほしいと言われた。また、コミュニケーションについての図解プリントを渡され次回までに読んでくるように言われた。

最後に、漢方薬を処方してもらった。元々は寝付きをよくする薬だが、考えがとめどなく出てきてまとまらないときに服用するよう指示された。効果を確認するために服用前後の状態を記録するようにとのことだった。

問診や質問が多く、全体的に丁寧な印象だった。また、外側から決めつけずこちらの内側から答えを引き出そうとしてくれる先生なので信頼できそうだと思った。

通院中

その後は週1ペースで通院し、コミュニケーションでうまくいかなかった点や、悩み・悲しみ・怒りを生む過去の体験、未来への不安について、1回15分で相談した。どう考えれば過ごしやすくなるのか、毎回医師と一緒に考えていった。

その中で幾度となく提案された考え方が2つある。

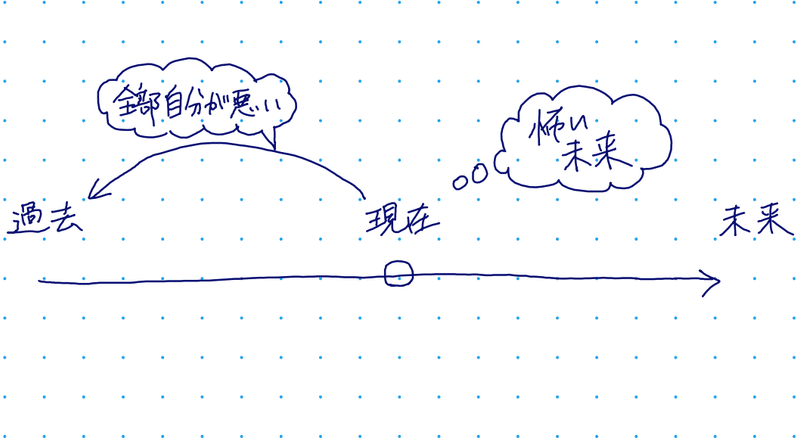

① 誰だって不確かな未来について考えれば不安になる。

② 誰だって過去を思い出すたびに自分を責めていればつらくなる。

↓

<対処法>

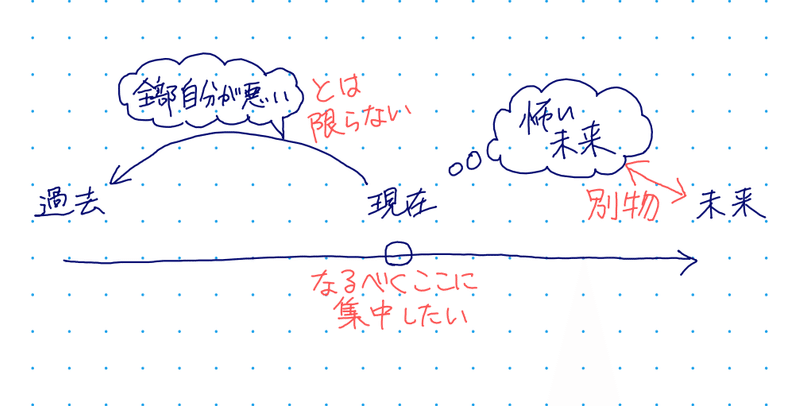

① 未来についての想像は頭の中で起こっていることであり現実ではないと言い聞かせ、現在に集中すること。

② 過去の出来事は、常に100%自分が悪いわけではないので自分を責めすぎないこと。

(※図は筆者作成)

これを頭では理解できても自分の考え方にすることは中々できず、通院中は同じような未来への不安・過去への罪悪感や苛立ちについて何度も相談していた。毎回、結局上記の結論に至ってしまうのだが、医師は様々なアプローチを試みながら根気強く付き合ってくれた。

また、この考え方は冒頭に挙げた①未来の問題・②過去の問題だけでなく、③対人関係の問題にもあてはまる対処法だということもわかってきた。

さらに対人関係の中でも、特に親との関係でイライラしたり悲しい思いをしたりすることについては、以下の助言を得た。

・一般に親というのは亡くなってなお子供に影響を及ぼすくらいなので、親について色々なことを感じるのはある程度仕方ない。しかし、親を絶対的な存在だと思う必要はない。

・親子の対面時にトラブルが多いようなので、適切な距離を見つけるのがよいかもしれない。

これを聞いて初めて、自分が親を絶対視していたことに気付いた。確かに小学生の頃までは、親こそが世界で最も愛しく最も憎い人間であったし、おそらくその後の十数年間も精神的に支配されてきたのだろう(あまり意識してこなかったので記憶が曖昧だが)。

とにかく、クリニックで相談したおかげで、ようやく親を相対化することに成功したと言っていい。

漢方薬の効果もあった。頭の中がネガティブな思考でいっぱいになったときに服用すると思考が簡潔になるので、過ごしやすくなった。他に、緊張しそうなゼミの前に服用して緊張・不安を和らげることができた。

受診を重ねるうちに自分の考え方も少しづつ変わっていったらしく、漢方薬を飲まなくても平気な日が徐々に増えていった。

(余談だが診療1回につき約1,200円+処方箋代がかかる。通院できたのは授業料免除やJASSO奨学(借)金のおかげだ。改めてありがたく思うとともに、未だ苦しい思いをしている学生・院生の経済状況も改善されなければならないと考える。)

締切前後

ここで最初の問題に戻るが、そもそも心療内科を頼ったのは憂鬱な気持ちが修論執筆の支障となっていたからだ。

秋になると修論の締切が近づいてきたので通院頻度を下げた。執筆に集中する期間は他者とのコミュニケーションがほとんどなく、相談すべき対人トラブルも少ないと思われた。

しかし、対人関係で問題が発生しないからといって、自分の気持ちが大丈夫なわけではなかった。自室で椅子に座って画面に向かうたびに、やるべきことの多さに直面し途方に暮れた。

この頃の失敗が3点ある。

・途方に暮れた状態をクリニックでうまく説明できなかったこと。月1くらいの低い通院頻度だと意外にも話したいことが色々と出てきて、医師に言いたいことを伝えるのが難しかった。

・執筆について困っているということを他の誰にも言えなかったこと。特に同じ研究室の人に話せば何か助言がもらえるかもしれなかったが、自分がうまくいっていないことを他者に表明するのが怖く、また、相談する動機・目的について自分の中で説明がつかなかったので踏み切れなかった。

※ただし、論文の技術的なことについては先輩に色々訊いて教えてもらった。

・漢方薬の処方を減らしてついには処方なしになっていたので、気持ちがつらいときに「服薬する」という選択肢を思い出せず、やや無駄に苦しんでしまったこと。

これらを克服することはできなかったが、なんとか締切前に提出することはできた。

だが提出直後はメンタルがどん底だった。3ヶ月経った今でも考えるだけで苦しい。

具体的には、自分が論文に取り組む姿勢が悪かった(途方に暮れてしまうのを解決できなかった)ことや、それゆえの内容のお粗末さが情けなく思えた。論文提出後は泣きながら家に帰った。しかし「提出できたのに苦しい」だなんて支離滅裂な話は自分でも説明がつかず、誰にも直接相談できなかった。

それでも、提出したことについて、複数の人から労いの言葉をもらい、徐々に現実を受け入れていった。また、論文とは別のことでよい知らせもあり、自分がやってきたことは駄目じゃなかったと肯定的な気持ちになることができた。

現在

その後、修論の口頭試問と合格発表のタイミングで再度、修論提出直後のような絶望的な気持ちを味わうこととなったが、それが最後の関門となった。幸いにも審査に合格できたのだ(応援・協力してくださった方々に心から感謝申し上げます)。

クリニックでも合格を報告し、自分の成長について医師と共有することができた。困ったときに通院メモを読み返しながら自分で問題に対処できることも増えたと実感している。

つまり、修論を乗り越え、心の問題に向き合えるようになったのだ。そうでなければ、このように落ち着いて自分の道程を振り返ることはできなかった。

それでも、心の問題が消えたわけではない。相変わらず、未来は怖いし、過去は醜い。だから、今後もまたクリニックに行きたくなったら行こうと思う。

(※実際はクリニックの次回日程を決めていないだけ。予約しようがこのままフェードアウトしようが自由、という状況。)

・

・

・

実はこのように

今後もまたクリニックに行きたくなったら行こうと思う

と、意思を表明できることがまさに自分の成長を示している。

この場合、

「医師は、もう通院しなくても大丈夫だよと思ってるだろうか」「行ったら迷惑だろうか」「それとも行った方がいいのか」=思考

「医師に相談したい」=感情

である。

上記のケースでは、感情に従って「相談したいから行く」というのがベストだが、「相談したい」という感情を認識した上で「忙しいから今月は行かない」と判断してもよい。重要なのは感情を認識することだ。

通院前は頭の中が思考ばかりで自分の感情に気づけなかったが、この半年で身近な事例を通して学習を重ねた。その結果、感情を認識した上で行動すると自分の行動に責任を持てるので、結果が悪くても満足できる・後悔が減るということがわかり始めた。

今もまだ感情を認識できないことは多いが、試行錯誤を繰り返していくしかないのだろう。

【追記】2024年1月3日

憶測に過ぎないが、診断結果にはASDのグレーゾーンも出ていたのではないかと、今になって思う。しかし、その診断によって患者の私がショックを受けたり修論を諦めたりするような事態を防ごうという意図が、クリニック側にあったのかもしれない。また大人のグレーゾーンの診療は保険適用外なので、「アレキシサイミア傾向への対処と漢方薬処方」という名目での通院の方が、私に利が多いと考えてくれたのかもしれない。つまりクリニック側は、目先の問題の解決ではなく、長い目で患者の将来を考えていたように思われる。いずれにせよ、数年経った今でも、当時の通院経験は示唆に富んでいる。

<関連記事>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?