映画エッセイ:乗馬ブーツはファシズムの夢を見るか?

1.宝田明という俳優

日本統治下の朝鮮で生まれ、「満州」と呼ばれた中国東北部で育って引き上げて来たという少年時代を送った俳優、宝田明が台湾の映画にも客演している事はあまり知られていない。

東宝と香港ショウ・ブラザースとの合作『香港の夜』は有名。

米の大物俳優ジョセフ・コットンと共演した日米合作のSF映画『緯度0大作戦』、または米の小物俳優ニック・アダムスと共演した『怪獣大戦争』等には出演 しているものの日本映画史の中では地味な作品で日本映画史に名を残すインパクトはない。

宝田明がこの様な作品に少々、起用されたのは彼の語学力と彼の特異 な少年時代の国際性を育んだ環境があってこそだったと思う。

それは彼の自伝の全編から感じ取ることが出来る。

「世界のミフネ」が英語を話せなくても国際俳 優であり続けたのは身も蓋もない言い方をしてしまうと黒澤明の菊千代や三十郎で欧米のおぼえが良かっただけに過ぎない。

宝田明は『ゴジラ』からデビューしているので当然、欧米でのおぼえも良かったはずだが、菊千代や三十郎並みの俳優としてのゴジラのインパクトには適わなかっただろう。

ブロードウェイ・ミュージカルを逸早く、1960年代前半に日本へ翻案して持ち込んだのも宝田明の一つの国際感覚の顕れであり功績であると思う。

彼が三船敏郎や丹波哲郎の様な国際俳優になれなかったのは何故だろう?彼が英語圏文化よりも中国語に堪能だった、彼の幼少からの経験は中華文化圏に深く根ざ しているからなのかもしれない。

いずれにせよ、宝田明が国際俳優に到達しなかった事は、当時の中華文化圏と日本文化圏の映画での交流の希薄さを示している 一つの例であるに過ぎない。

今の時代に彼が現役の二枚目若手スターだったら、確実に中国や台湾の映画に引っ張られていただろうと思う。

そんな彼が台湾映画に客演していた事は興味深い。

2、宝田明と乗馬ブーツ

宝田明が出演した台湾映画は『最長的一夜』という作品である。彼の役どころは日中戦争で全滅した日本軍部隊で一人、生き残った従軍記者。彼は冒頭、激戦地の中 で傷を負って気を失っている、意識を取り戻した時、自軍の部隊は全滅していたことに気が付く。彼はさまよい、農村の中国人の民家にたどり着く。彼を最初に 見つけた老人は、彼を自分の息子が帰ってきたと勘違いする。従軍記者は日本軍の軍装をしているにもかかわらず、現実を認知できない老人は息子と生き写しの 日本人を歓喜を持って迎え入れる。老人が勘違いした息子の「母」は盲目である。

彼女は記者の顔を触り従軍記者を息子であると確信して喜びの涙をこぼす。し かし、その家の若い娘は「息子」の帰還に驚いて対面するが、顔を見て、次の瞬間、視線は彼が履いている茶色の軍靴に注がれる。彼女は反射的に彼を日 本兵「侵略者」と認識して、絶叫して逃げ出す。あたかも怪物に遭遇したかのように。

宝田明が逆に乗馬ブーツにギョッとなって逃げだすシーン がある。ゴジラ物の一本である東宝映画『南海の大決闘』だ。

宝田明は指名手配中の金庫破りだが、ひょんなことからヨットで海に出る羽目になり、大学生、漁 師の青年たちと南海の孤島、レッチ島に漂着する。

島は無人島ではなく世界征服を狙うアジアのある社会主義国家の革命軍事組織「赤い竹」が、先住民を奴隷として労役させ、原爆製造のための「重水」を製造していたのだ。

宝田明たちは警戒厳重なその基地に潜入するが、基地内で匍匐前進しているうちに目の前に黒い 乗馬ブーツが突如、出現してギョッとなる。宝田明が恐る恐るその視線をブーツから上に上げて行くと、乗馬鞭を手に、にたりと笑う軍服姿の「赤い竹」警備隊長 の竜大尉(平田昭彦)だった。

立場と視線の開始場所が違っているが、宝田明が出演したこの二本の映画では乗馬ブーツが侵略や暴力を認知する道具として効果 的に使われている。

『最長的一夜』では大日本帝国の侵略主義とその先兵を示すものであったのに対し、『南海の大決闘』ではアジアの某社会主義国の世界支配を 目論む侵略主義の先兵を示すものだ。

双方の思想や政治的な立場は違えど、軍靴やブーツが何かを表象しているには違いない。

3.乗馬ブーツと帝国主義

恐らく実用品として乗馬ブーツを使用している軍隊は現在では在りえない。せいぜい、中華人民共和国の閲兵式「大閲兵」などの軍事セレモニー位でしかお目にはかかれなくなった。

そもそも、乗馬ブーツは馬に乗ることを前提としたもので、脹脛を覆い隠す必要があるのは馬の身体と乗る人間の身体との接触を可能な限り排除する必要があったからだ。それは馬に対して効果的な命令を伝えるためでもあり、馬の身体を守るためでもある。ゆえに乗馬ブーツで歩行するのは本来の目的とは違った使用方法 という事になる。

あの膝下まである長いブーツを履くことが許された者は同時に馬に乗ることが許されたものという事になる。軍隊では士官から将官クラスである。彼らは馬に乗ることで戦場を行き来きするので、馬を下りてもそのまま乗馬ブーツを履いたままでいる。それは、せいぜい第一次世界大戦位までの事であ る。

第二次世界大戦からは戦車、自動車、航空機が発達したために馬による戦場の機動力は失われた。そのために将校が履く乗馬ブーツは本来の意味を失って、イギリス軍やアメリカ軍などは早くからその習慣を捨てたものだ。

米軍でも乗馬ブーツに拘ったのはパットン将軍位のものだろう。思い返せば、モントゴメリ将軍やアイゼンハワー将軍の乗馬ブーツ姿というのはさっぱり記憶にない。ましてやチャーチルやルーズベルトが乗馬ブーツを履いている姿は想像するだけでも滑稽だ。

しかし、ヒトラーやスターリン、東条英機は違う。彼らは乗馬ブーツ姿が連合国の政治家よりも多かった。むしろ、それを履くことが常であった様な印象を受ける。

実際に戦場では時代遅れとなった乗馬ブーツという存在をその本来の機能を考慮しないで使用し続けたのはナチス・ドイツ、ソ連、大日本帝国陸軍だった。これらの軍隊では前線でも馬が存在しなくとも将官から将校までがひざ下まで覆い隠すあの乗馬ブーツを履いていた。

砂漠の戦場で、あるいはジャングルで、凍てつく雪原で……。

第二次大戦下のアメリカ軍やイギリス軍など連合国側では考えられない時代錯誤だ。

特に乗馬ブーツ病が酷かったのはドイツである。一般親衛隊は将官、士官か下級兵士かという上下の例外なく乗馬ブーツを履いていたし、また大日本帝国でも階級が何であろうと憲兵は乗馬ブーツを履くことが常であった。

つまり、本来の機能を失った乗馬ブーツは帝国主義的支配の一つの機構と権力の象徴となった感がある。かつて東側と呼ばれた東欧でも最もファシズム的で保守的だった国家の一つ、東ドイツ(ドイツ民主共和国)では統一ドイツに至るまで警察も軍人も少し短かめの乗馬ブーツを履いていた。

そのためか、我々の感覚として乗馬ブーツが本来の目的で使用されない場合、一種の特異な印象を与える。

権威的でもあり、帝国主義的でもあり、全体主義的もあり、植民地主義的でもある。そういう印象が本来の機能を無視した乗馬ブーツには感じられるのだ。

4.映画における乗馬ブーツの帝国主義的表象

宝田明が出演した二本の映画『最長之夜』と『南海の大決闘』だけが特異な例ではない。乗馬ブーツは映画では帝国主義的象徴として描かれる例は無数にあった。

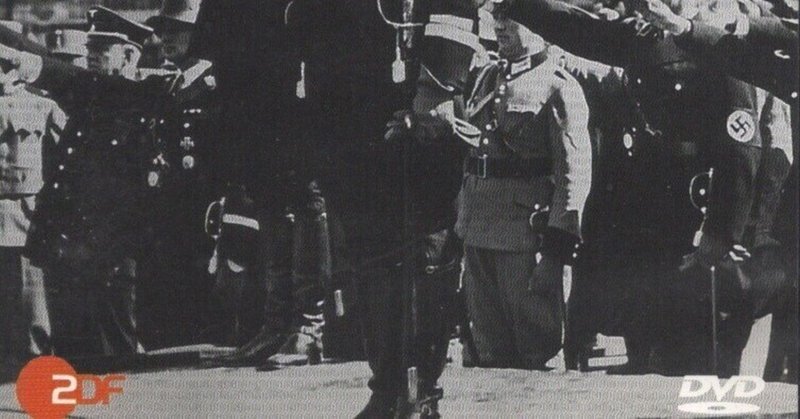

レ ニ・リーフェンシュタールの記録映画『意志の勝利』なニュルンベルクのナチ党大会を記録した映像美の傑作だが、印象深いのは一般親衛隊員が横一列になっ て、階段を下りてくる場面である。レニは乗馬ブーツを捉えてはなさない。黒光りしたブーツの列が一斉に同じ歩調で階段を下りてくる。ナチズムの美学的な媚薬 がそこに感じ取られるシーンだ。

戦後のアメリカ映画『第13捕虜収容所』はナチから亡命したヴィリー・ワイルダー監督の傑 作の一つだが、その中にこんなシーンもある。オットー・プレミンガー(プレミンジャー)演じる収容所所長がサボターシュ(破壊工作)を行った米軍将校を尋 問するときに乗馬ブーツを履かないまま乗馬ズボンで歩き回り、突然、従兵の介助をもって乗馬ブーツを履く。履き終わった彼はベルリンへ報告の電話をかける のだが、報告先の見えない将軍相手に彼は「Jawohl! Mein General!」(かしこまりました将軍閣下!)と受話器を手にして直立不動で乗馬ブーツの踵を合わせて敬礼姿勢を取る。電話が終わると何事もなかったよう に従兵によって乗馬靴をまた脱いでズボン姿になる。これは喜劇的な表現だが、ナチの持っている統率性や全体主義をブーツ一つで見せた見事な演出だった。乗 馬ブーツがなければ権威を発揮できない。あるいは権威に対して服従出来ないのだ。

演じたプレミンガーも演出したワイルダーも共に「ドイツ系民族」であり、反ナチである点で共通しており、その帝国主義的な表象としての乗馬ブーツが示すものをより的確に理解していたに違いない。それだけに違和感な く観客にブーツとファシズムの関係を伝えてしまう凄味がそこにあった。

こうした、映画における乗馬ブーツが放つ帝国主義的 印象は随所に見られる。ジュリアン・デュヴィヴィエ監督の仏独合作映画『わが青春のマリアンヌ』は、ドイツの片田舎、ハイリゲン・シュタットの寄宿学校を 舞台にした幻想的な青春映画だった。そのなかで、アルゼンチン生まれの転校生ヴィンセント(ホルスト・ブーフホルツ)が嫌う権威主義的な後見人の男が駅に到着する シーンがある。列車から降りてくるこの男の顔は映らない。乗馬ブーツだけが画面を占領し続ける。駅に降り立った乗馬ブーツが立ち止まるや第一声は、 「Gaepecktraeger!Gaepecktraeger!」(ポーター!ポーター!)と高圧的に叫ぶのである。 やって来たのはポーターではない。 この男の顔が露わになる。駅に迎えに来たヴィンセントの学友マンフレートだ。男はマンフレートから自己紹介を受けると、「マンフレートとはロマンティック な名前だね。」と言う。ここには裏の意味が隠されている。マンフレートという名前はドイツでは比較的「古い田舎者」の響きがある。あからさまに初対面の人 間に対してこう言ってのける権威主義で階級主義的な男の性質は、顔ではなく乗馬ブーツの突然の出現でよく表現されている。

乗馬ブーツが、帝国主義を表す究極の例は『スター・ウォーズ』シリーズだ。娯楽作品だがこの壮大なSF叙事詩は帝国主義とそれに対する民族種族を超えた民衆の蜂起と抵抗に根ざしている 「レジスタンス映画」だ。

遥か未来の世界で、銀河帝国の将校たちは例外なく乗馬ブーツを履いている。乗馬など在りえない宇宙の果ての宇宙船の中で銀河帝国軍は乗馬ブーツを使っている。しかも、第一作目の『スター・ウォーズ』(エピソード4に当たる)ではその御大将であるデススターの最高指揮官グランド・モフ・ターキ ンを演じたのはアメリカ人ではなく、ピーター・カッシングという英国紳士的風格を常に絶やさないイギリス人俳優なのだ。その指揮下のダース・ベーダーを演 じているデヴィッド・プラウズもまたイギリスの俳優だ。その後のシリーズ展開はさておいて、ジョージ・ルーカスが少なくとも第二作目の『帝国の逆襲』ま で、乗馬ブーツに託したものは何か。その帝国主義的権威はよく言われる「ナチ」ではなく大英帝国の植民地支配の歴史に無意識的に働いたのではないか。

大英帝国の植民地支配で語るなら、デヴィッド・リーン監督の映画『ライアンの娘』があげられる。

戦場で負傷して足に障害を持った英軍将校ランドルフがアイルランドに司令官として赴任する。彼は村を歩くとき、植民地支配の権威の象徴である乗馬ブーツの片方を引きずりながら歩く。村の娘に「みじめな足ね」と揶揄 されても彼は抵抗する事無くブーツを引きずって歩く。既にまともな乗馬も行進も彼には出来ない。彼は心のなかに、シェルショックという深刻な外傷後心的ストレス症候群を負っている。 彼のブーツは権威を失った敗北しかけの大英帝国を象徴している。

リーンの反体制的な姿勢がブーツでよく表現されている。(ちなみ にこの表現は台湾の抗日映画『春寒』にそっくりそのまま転用されている)しかし、足を引きずることで「ぶざまな足ね」と呼ばれる、このランドルフの乗馬 ブーツの威圧性は半減してしまっているのだ。リーンはブーツを引きずることで大英帝国の植民地主義から個人としての将校を切り離す事に成功している。これ は乗馬ブーツを使った一つの表現としてたいへん興味深い。通常、唯でさえ歩行が困難な乗馬ブーツである。リアリティを追求するなら、障害のある足で乗馬 ブーツでは散歩はしないだろう。しかし、ランドルフが革靴で足を引きずって歩いては、このシーンが示す物がすっぽりと抜け落ちてしまう。

あくまでも造られた リアリティを追求する黒澤明ならランドルフに革靴で歩行させたことだろう。リーンの乗馬ブーツと帝国主義に対する関係の視線は的確であった。

連合軍の欧州大陸反攻作戦の端緒である、ノルマンディ上陸作戦を描いた『史上最大の作戦』では、反攻に慌てたドイツ軍将校が乗馬ブーツの左右を逆さまに履い て庭に行き、最後には英空軍パイロット(リチャード・バートン)に射殺される。射殺されるシーンはないが、バートンと米兵が乗馬ブーツを左右逆さに履いた ドイツ軍将校の死体を見ながら、逆さに履いている事に笑うシーンがある。それは乗馬ブーツというファシズムがすでに喜劇的なまでに崩壊していることを示している演出である。

この様に乗馬ブーツは帝国主義の力と無力、双方を描く道具として使用される。力があっても無くても視覚的には本来の機能を失った乗馬ブーツは帝国主義やファシズムの象徴であり続けるのだ。

5.乗馬ブーツはファシズムを語るか?

映画のスクリーンやテレビドラマのモニターのフレームから目を逸らすと、我々日本人は本来の機能を失った乗馬ブーツにはファシズムや帝国主義を感ずることは稀になった。

梅雨時の街に出て、若い女性たちの足元を見るといい。

彼女たちは乗馬練習用に開発された「エクイア」と呼ばれるゴム製の乗馬ブーツを雨靴の代わりに使用している。最近では「エクイア」を女性用雨靴として「本来の機能を失った」乗馬ブーツとして製造販売されている。

履いている女性たちはすでに「エクイア」にはファシズムも帝国主義も、軍隊も感じてはいない。

見ている我々も私を除いて、そこにファシズムや帝国主義を嗅ぎ分けることはない。

それは女性用トレンチコートが例え軍事的機能重視だったバーバリー製であっても、既に軍服としての機能を失って日常に溶け込んでいるのと大差はない。

大日本帝国の植民地政策と帝国主義の中で生まれ育った戦後映画界のスター、宝田明と映画における乗馬ブーツの関係を理解される時代は既に終息へと向かっているのだろうか。それとも新しい文化という仮面の下ですでに退化して行っているのだろうか。

すでに本来の機能を失った乗馬ブーツは日常ではファシズムを語らなくなった。

その時代に生きている我々にファシズムや帝国主義を語るものは何であるのか?

私にはそれが既に見えなくなってしまっている気がしてならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?