連載小説「オボステルラ」 【第二章】11話「くだもの」3

<<第二章 第10話 || 話一覧 || 第二章 第12話>>

第一章 第1話から読む

屋台街のベンチに座ってホッと一息ついたところで、リカルドは少女の前にひざまずき、目線の高さを合わせて話しかけた。

「あの男達にはああいう態度を取ってしまったけどね、実は僕らも、君が巨大鳥に乗っているところを見たんだよ」

なるべく警戒されないよう、にっこりと笑顔を作ってリカルドは話しかける。この娘に聞きたいことは、山ほどあるのだ。

「3ヵ月くらい前なんだけど、ここよりずっと北の村で」

「…ええ、覚えているわ…。泉のところでお会いしたわね」

リカルドを真っすぐ見てそう答える少女。緑がかった黒髪に、深緑の大きな瞳がキラキラと輝いている。

「と、先に自己紹介だね。僕はリカルド・シーランス。旅の学者。彼はゴナン。一緒に旅をする仲間」

少女の隣に腰掛けて、軽く頭を下げるゴナン。仲間、という響きにゴナンは少し目を輝かせたようだ。

「わたくしは、ミリア=ド…」

(ん? ミリア…?)

「あっ…、いえ、サリー…」

「……? サリー?でいいの?」

「ええ、影武者のサリーよ」

(ん? 影武者…?)

「あっ…」

そう言って口に手を当て、口ごもる。ゴナンはよく分からず、首を傾げているが…。

(…この子は、まさか…。もしかしなくても…)

リカルドの脳内に生まれた一つの予想はひとまず置いておき、一番聞きたかったことを尋ねる。

「じゃあ、サリー。実は僕らもね、巨大鳥と卵のことにとても興味を持っているんだ。といっても、さっきの男達みたいな武闘派じゃないからご心配なく。研究をしていてね」

「ええ」

「正直僕らも、君が背負っているのが卵だったんじゃないかと期待していたんだけど…」

「…それは、期待にお応えできずに申し訳なかったわ。王け…」

(…んっ、王…)

「……いえ、わが家に伝わるこのバッグは、何故か卵に似た形をしているから。でもこれが、わたくしが持っている鞄の中で一番大きくて荷物がたくさん入るの」

「まあ、それはともかく。君はあの鳥とどういう関係なの? 今も鳥は、近くにいるのかな?」

穏やかに尋ねてはいるが、微笑みの中でリカルドの目の奥の圧が、少し強くなった。それに気付いたゴナンは、ぞくりと怖気を感じる。

「…いえ、あの大きな鳥は、2日前にわたくしをこの街の近くに落として、飛び去ってしまったの。今はどこにいるか分からないわ」

「落として…。サリーはあの鳥の飼い主ではないのかな?」

「いいえ、あの鳥は、お城を出たいと思っていた私の所に、ある夜、突然やって来たの」

(…んっ、お城…)

「あっ、いえ、お城のような、大きな、お屋敷よ」

サリーは何とか取り繕いながら話しているつもりのようだが…、恐らく、ボロが出すぎている。やはり彼女は…、リカルドは優しい笑顔を保ったままだが、内心、頭を抱える。

「…ええと、その大きなお屋敷に大きな鳥が来て、君はそこに飛び乗ったというわけか」

「そうよ。家出の準備はできていたの。ただ、どうやって出るかを思案しているときに、偶然…。あの鳥には、人が乗れるよう鞍がついていたから、今しかないと思って」

そう語って、遠い目をするサリー。

「あの巨大鳥が迎えにくるなんて、わたくしに相応しい使者だわ…」

「……」

リカルドはちょっと困ったように頭をかいて、また話しかける。

「…巨大鳥を見たものには、不幸が訪れるっていう言い伝えがあるよね。君には、不幸は訪れなかった? 大丈夫だったのかな?」

「不幸…。そうね…」

サリーは、少し口元を歪ませた。

「不運の星の下に生まれたわたくしにとって、巨大鳥の伝承だなんて微々たるものだわ。いえ、むしろ、わたくしがあの不幸の鳥を招いたのよ」

「?」

「もし、あの鳥が卵を生んでくれればと、そう思っていたのに。行ってしまった…」

「…」

何やら、いろいろ、いろいろと事情があるようだが、リカルドは正直、この少女に深入りするべきかを迷っていた。あの巨大鳥の近くにいた、というよりその背に乗っていた人物。その話を聞けるだけでも、彼の“研究”にとって、かつてない大きな転機となるのは間違いない。が、どうやら彼女の素性が…。

そのとき、サリーが少し恥ずかしそうに下を向いた。ゴナンがその様子に気付く。

「お腹、すいた?」

「聞こえたのね、恥ずかしいわ。わたくし、あまり細かいお金を持っていなくて、食べ物を買いたくてもこれは使えないと言われて困ってしまっていたの」

そう言って、懐の袋からチラリと見せたのは、数枚のアステール金貨…。このような街で気軽に使うような硬貨ではない。おつりが出せないからと断られる場合がほとんどだ。

「ええと、3ヵ月間、鳥に乗って飛び回っていたんだよね、その間は食事とか宿とかはどうしていたの?」

「それが不思議なのだけれど、あの鳥が降りるところには必ず水や食べ物があって、それをいただいていたの。寝るときは野宿だったけれども、鳥がいつも森の中の心地よい場所に降りてくれて、守るように寄り添ってくれて…」

「さっき、帝国を鳥が飛び回っていたと、あの男達が言っていたけど?」

「ええ…。もしかしたら帝国の領内にも入っていたかも知れないわ」

(…おいおい…)

リカルドは笑顔のまま、さらに心の中で頭を抱える。恐らくだが、この少女が国境を越えるというのは、相当に大きな意味が生まれてしまうはずだ。彼女が話す巨大鳥との道中についての情報も、とても、とても、かなり気になるポイントがありすぎるのだが、それ以上の大きな情報がリカルドの巨大鳥分析を阻害する。

「…あれ?」

と、あれこれリカルドが考えているうちに、ゴナンがいなくなっていることに気がついた。

「ゴナンは?」

「あ、あちらに走って行ったわ」

見ると、先ほど果物を買った屋台で親父とあれこれ話をしている。やがて、走って戻ってきた。

「…はい、お腹空いているなら、これ…」

そう言ってゴナンが少女に差し出したのは、あのピンク色のマルルの実。

(え? この高価な果物を?)

自分の財布から支払っている。アドルフからもらって、お守りのように大事に大事に懐にしまっていたお金。

「あ、ありがとう…。マルルの実ね。好きな果物だわ」

「…あ、皮むかなきゃな」

そう言ってゴナンは、先ほどまで使うのを躊躇していたおろしたてのナイフを迷いなく取り出して、器用に食べやすいよう皮をむいた。キレイな切り口で、手で持ちやすいよう下の部分だけ皮を残してある。

「はい。汁が垂れるから、これを敷いて」

「あ、ありがとう…」

自分のバッグからハンカチを取り出してサリーの膝に敷いてあげる。そんなゴナンのかいがいしい様子に、驚きを隠せないリカルド。

(まさか、一目惚れ…? もしくは、彼女の高貴な素性にゴナンも気付いているのか? だからあんな高級な果実を…?)

サリーは、品の良い立ち居振る舞いからは想像できないくらい大きな口を開けて、パクリ、とかぶりついた。よほどお腹が空いていたのだろう、なかなかの勢いで食べている。

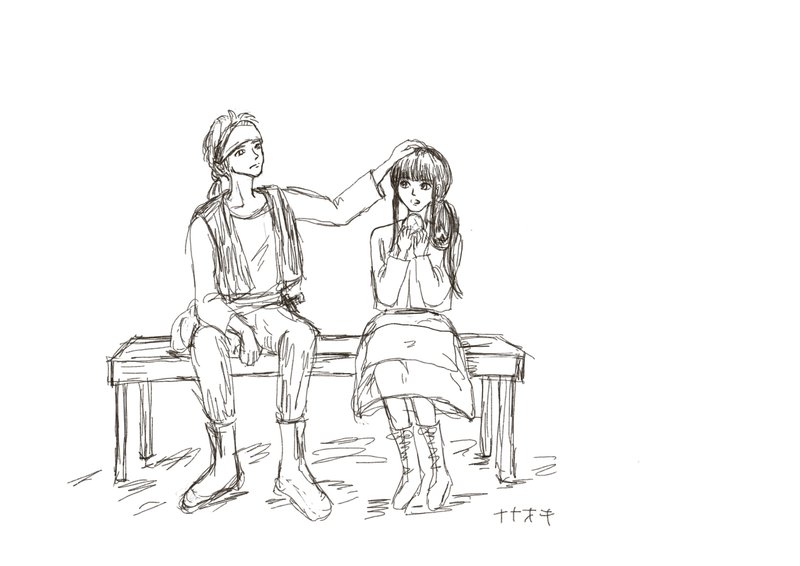

その姿を見て、ゴナンはサリーの頭を撫でた。

あ、とリカルドは反応する。

(ゴナン、その子に、その所作は、多分、失礼に当たるかも…)

ハラハラしてサリーの反応を見守っていたが、意外にも少し嬉しそうにしている。そして、ゴナンが泣きそうな表情で彼女の頭を撫でていることに気付いた。

リカルドは知らないことだったが、飢えで命を落とそうとしていた妹のミィが、お腹を空かせて最期に欲しがったのが、このマルルの実だった。何もできなかった自分の無力さを、絶望感を思い出して、この果物を買いに行かずにはいられなかったゴナン。今、こうやって買ってあげられるのも、兄がくれたお金のおかげに過ぎないのだけれど。

(ミィ…、お腹いっぱい、マルルの実を食べさせてあげたかった)

↓次の話

#小説

#オリジナル小説

#ファンタジー小説

#いつか見た夢

#いつか夢見た物語

#連載小説

#長編小説

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?