【近現代ギリシャの歴史6】メガリ・イデアと領土拡張戦争

こんにちは、ニコライです。今回は【近現代ギリシャの歴史】第6回目です。

前回の記事はこちらから!

独立ギリシャは共和政から王政へと移行し、近代国家建設が進められましたが、その領土は極めて小さく、ギリシャ人たちは強い不満を抱いていました。このため、ギリシャ王国はオスマン帝国に残るギリシャ人居住地を狙い、領土拡張戦争に明け暮れることになります。今回は、近代ギリシャの領土拡張戦争と、それを突き動かしたイデオロギー「メガリ・イデア」について見ていきたいと思います。

1.小さなギリシャの大きな夢

ギリシャの初代大統領カポディストリアスは、独立ギリシャの領土をなるべく広く獲得しようと、列強諸国と交渉を続けました。一方、列強はギリシャをできるだけ小国に圧しとどめておこうとしました。領土交渉は1828年の露土戦争の勃発により中断しますが、その間にイギリスで政権交代が起き、ギリシャへの風向きが良くなりました。1832年のロンドン会議で決定した領土は、アルタとボロスを結ぶ線を北限とする、カポディストリアスが望んでいた最大のものとなりました。

1830年当時列強が考えていた領土は薄緑の部分だが、確定した領土には濃い緑の部分が加わった。

CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39857044

しかし、ギリシャ王国の領土は辺境の取るに足らない土地であり、また、その人口は80万人と、オスマン帝国に住む全ギリシャ人の約3分の1に過ぎませんでした。これ対してギリシャ人たちは、ギリシャ王国は歴史的・民族的にギリシャ的と見なされる土地を統合し、すべてのギリシャ人を包摂しなければならない、と考えるようになりました。この思想を「メガリ・イデア(偉大なる思想)」と呼びます。

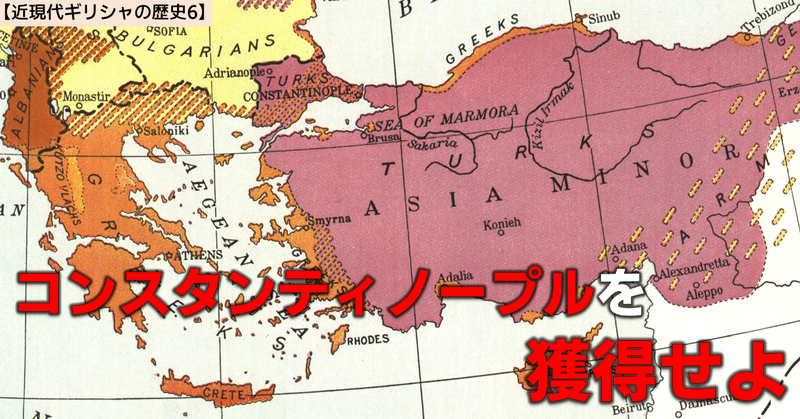

オレンジ色がギリシャ人の多数派地域。ギリシャ人はバルカン半島のみならず、クレタ島やキプロス島といった東地中海の島々、小アジア、黒海周辺と広範囲に分布していた。

メガリ・イデアにおいて最も重視されたのが、イスタンブル、すなわち、かつてのビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルの獲得でした。例えば、当時の有力な政治家の一人であるイオアニス・コレッティスは、1834年に遷都したアテネは仮の首都であり、ギリシャ人に最もふさわしい首都はコンスタンティノープルであると考えていました。こうしてメガリ・イデアに突き動かされたギリシャ王国は、領土拡張政策に乗り出すことになります。

現在もなお、ギリシャではイスタンブルのことをコンスタンティノープルと呼ぶ。

2.最初の領土獲得

1853年にロシアとオスマン帝国の間でクリミア戦争が勃発すると、正教の保護者であるロシアが勝利すれば、ギリシャの領土要求をかなえてくれるだろうという期待が高まりました。こうしたナショナリズムの高揚に伴い、ギリシャ人の無法者が次々とオスマン領に侵入し、各地で騒擾を引き起こしました。オスマン帝国と同盟を組んだイギリスとフランスはギリシャ人の行動に激怒し、アテネの外港ピレウスを占拠し、軍事的圧力でその野望を挫折させました。

クリミア戦争以降、ロシアは正教の保護者から、スラヴ民族の統一と独立を目指す汎スラヴ主義の主導者となり、ギリシャよりもセルビアやブルガリアを重んじるようになる。

このように、ギリシャの領土拡張の野望は、列強に歓迎されるものではありませんでしたが、最初の領土獲得をかなえてくれたのも、また列強でした。1863年、廃位された国王オトンに代って、デンマーク王室の王子ゲオルグが新国王ゲオルギオスとして即位すると、それを祝う贈物として、イギリスは自国領だったイオニア諸島をギリシャ領へと移管したのです。

以降50年間に渡って王国を統治することになる。

1878年、露土戦争の講和としてサン・ステファノ条約が結ばれますが、その内容はロシアの利益を大きく反映するものであったため、イギリスとオーストリアがこれに反対し、ベルリン会議が開かれることになりました。会議では当時ロシアが主導していた汎スラヴ主義への対抗措置として、ギリシャへのオスマン帝国領割譲が決定されます。この結果、ギリシャはテッサリアとイピロスの一部を獲得しました。ギリシャの領土拡張は、まさに列強のさじ加減次第だったのです。

ベルリン条約は、各民族の意志に関係のない国境画定、利益を削減されたロシアとバルカンへの橋頭堡を確保したオーストリアとの対立を深める結果となった。

3.クレタ島の蜂起

ベルリン会議で、ギリシャはクレタ島の併合も要求していました。クレタのギリシャ人正教徒は、独立戦争の頃から独立ギリシャへの統合を望んでおり、1866年から69年、そして1878年に大規模な蜂起を起こしていました。結果的に、クレタ併合は認められなかったものの、キリスト教徒とイスラム教徒による自治機関の設立、ギリシャ語の公用語化などを定めたハルパ協定が締結されました。

地中海で5番目に大きく、エーゲ海の入り口に位置するクレタは、地政学的に重要な島であった。

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14520890

しかし、1890年代に入ると、キリスト教徒とイスラム教徒との関係が悪化します。1895年にイスラムのパシャ(太守)が就任すると、ギリシャ王国の民族協会(エスニキ・エテリア)の支援を受けた急進派が、本国への統合を求め騒擾を起こしました。その後、オスマン軍によるキリスト教徒虐殺と、これに対抗したギリシャ軍の派兵により、オスマン帝国とギリシャ王国との緊張も頂点に達しました。

1897年2月、クレタのギリシャ人反徒たちはアクロティリに集結し、統合をめざしギリシャ国旗を掲げた。しかし、反対する列強諸国は、国旗めがけて砲撃を行った。

1897年4月、ギリシャ軍とオスマン軍は、ギリシャの北部国境地帯で衝突しました。しかし、ギリシャはわずか30日で敗北してしまいます。相変わらず無法者の寄せ集めに過ぎなかったギリシャ軍は、近代化を遂げていたオスマン軍に全く歯が立たなかったのです。この戦後処理にはまたも列強が介入し、ギリシャは莫大な賠償金を課されたものの領土割譲はわずかで済みました。そして、クレタは帝国内の自治領とすることが決定され、ギリシャから国王の息子ゲオルギオス公が高等弁務官として派遣されることになりました。

ゲオルギオス1世の次男。1891年、親戚関係にあったロシア皇太子ニコライ(後のニコライ2世)とともに日本を訪れ、大津事件に遭遇している。

4.マケドニアをめぐる闘争

クレタ同様にメガリ・イデアの対象とされたのが、ヨーロッパとアジアを結ぶ交通の要衝であり、東地中海地域の重要港湾都市テッサロニキを有していたマケドニアでした。しかし、マケドニアを狙うギリシャの前に立ちはだかったのは、オスマン帝国だけではありません。マケドニアはギリシャ人以外にも複数の民族集団が混交しており、北方に位置するセルビアとブルガリアが同じく獲得を目指していたのです。

青色が歴史的にマケドニアと呼ばれてきた地域。ギリシャ人、スラヴ人、ブラヒ人、アルバニア人、ユダヤ人など様々な民族が混交する民族共生の地であった。

各国は、まずマケドニアの人々の民族意識を醸成しようと、現地に民族学校を建設して教師を送り込み、民族主義や民族語の教育を行い、民族教会によって宗教意識と民族意識を結び付けようとしました。こうした活動はやがてエスカレートし、各国から送り込まれた非正規軍同士の武力衝突が起こるようになりました。列強は事態を収束させるため、「ミュルツステーク綱領」というマケドニア改革案を作成しますが、なんら効果をあげませんでした。

ブルガリアの教会は1870年に総主教代理教区となり、72年に世界総主教から独立を宣言した。19世紀後半の正教会組織は、キリスト教の普遍性よりも各国の民族主義との結びつきを強めていた。

1908年、イスタンブルで青年トルコ革命が起きると、マケドニア闘争は終息に向かいます。立憲主義・自由主義に基づく改革を目指されたことで、各民族は帝国内における多民族共生の可能性に期待を寄せたのです。しかし、革命が右傾化してトルコ民族主義が台頭すると、闘争は再開されることになります。

革命を率いた統一進歩委員会は、スルタン・アブデュルハミト2世を退位させ、1878年に停止されたミドハド憲法を復活させた。

5.バルカン戦争とギリシャの急拡大

1911年、オスマン帝国がイタリアとの戦争に敗北すると、ギリシャ、ブルガリア、セルビアはそれまでの対立を棚上げして、バルカンのオスマン領分割に向けて同盟を結成します。そして、1912年9月のモンテネグロの宣戦布告を皮切りに、第一次バルカン戦争が勃発しました。ギリシャ軍はまず東方へ向かいテッサロニキ、イピロス地方、ヒオス島をはじめとするエーゲ海の東部の島々を占領しました。

ギリシャ軍はブルガリアよりわずか数時間早くテッサロニキを占領した。

戦争はバルカン同盟側の勝利に終わり、1913年5月にロンドン和平条約が結ばれました。しかし、ギリシャ、セルビア、ブルガリアの三国はマケドニアの分割のされ方に納得しておらず、同年6月に第二次バルカン戦争が勃発します。今回はブルガリア対ギリシャ、セルビア、ルーマニアという構図となりましたが、ブルガリアは大敗し、同年7月にブカレスト講和条約が締結されました。

ブルガリアは三国によるマケドニア分割、特にギリシャがテッサロニキを領有したことに不満を感じて戦争を起こしたが、かえって領土を減らす結果となった。

二度のバルカン戦争の勝利者となったギリシャは、マケドニアとイピロス南部、エーゲ海の島々を獲得し、さらにクレタ島も自国領とすることができました。これにより、国土面積は約2倍に広がり、人口は280万人から480万人に増大しました。ギリシャはバルカンの小国から、東地中海地域の無視できない存在へと転換したのです。

黄色がギリシャが新しく獲得した領土。しかし、イタリアのドデカニサ諸島占領、北部イピロスを含むアルバニアの建国、ブルガリアのエーゲ海沿岸領有は、ギリシャにとって新たな悩みの種となった。

6.まとめ

1897年の敗北で失速しかかっていたメガリ・イデアは、バルカン戦争の勝利により再び盛り上がりを見せるようになりました。当時のギリシャ人には、このまま突き進めば、コンスタンティノープル獲得も夢ではないと思われたに違いありません。このギリシャ・ナショナリズムの興隆は、日清・日露戦争と連勝を重ねた日本のナショナリズムの盛り上がりに似ているかもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

主な参考

◆◆◆◆◆

連載を最初から読みたい方はこちらから

次回

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?