少子化対策の隠れた不安

少子化対策

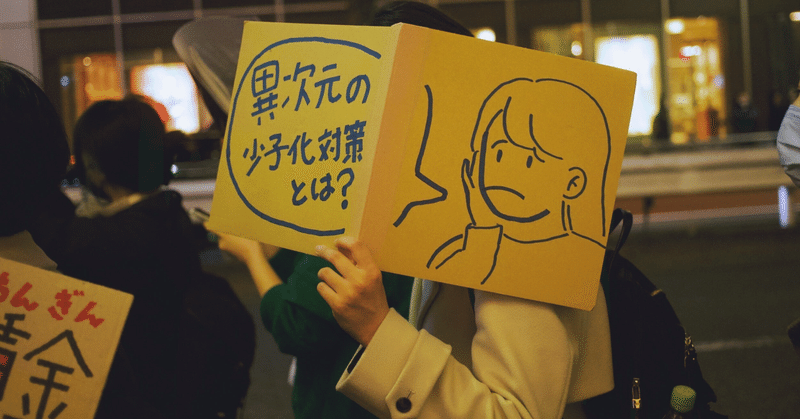

最近、少子化関連の話題が多いです。異次元の少子化対策がテーマだそうで、真剣に取り組みますよという気持ちが伝わってきます。

リスキリングがキーワードとなり、育休取得の間にもキャリアアップをしたい人を支援することが炎上したことも記憶に新しいです。また、先週だったか大企業が育休をとりやすくする制度を発表したというニュースを見ました。

少子化対策で話題に上がるのは、育休前後のことが大きい気がします。確かに今子どもをどうするのか考えている人たちからすると、そこは大きな要因だと思います。

しかし、一方で現実問題であり私がずっと問題提起しているのは、子どもが小学校に上がってからだと思っています。小学生になると手がかからなくなり、仕事に打ち込めるようになるという認識のせいなのか、少子化対策ではあまり問題視されません。

いかに働き続けられるかというのが、子どもを考える人にとっては大きな壁であるという認識になっている気がします。

ご存じの方も多いと思いますが、不登校の子の数は増え続けています。そして、不登校の問題と切っても切り離せないのが親御さんの存在です。親御さんがどう対応するのか、どう子どもと関わるのか、ということが不登校を改善していくときに必須です。

フリースクールや新たな居場所をつくるなど、家庭の周りの環境整備はどんどん進んでいます。それで不登校問題を改善の方向にもっていっているのは分かります。ただそこには親御さんが付き添って、粘り強く関われている事実が前提です。そのことが軽視されている気がします。

共働きが増えている今、そして働くことが政府によってさらに推奨されている状況を考えると、そうやって不登校問題に真正面から向き合える親御さんはますます減るのではないでしょうか。

我が家

我が家の例を出します。私は昨年度まで小学校担任として勤めていましたが(あ!もうすぐ1年経つ!早いですね)、上記のように小学校に上がる時こそ子どもに寄り添う必要があると考えているという理由もあって(他にもいくつかあります。親からは単につらいから逃げたんだろって思われています笑。)、今年度から非常勤講師として働くことにしました。

非常勤講師なので勤務時間が厳密に決められ、確実に定時で帰れます。そして仕事も簡潔なので子どもになにかあったときに、休みやすいです。しかも今回採用されたのが、居場所づくり支援員。決められた時間に授業をするのではなく、居ることが仕事。

自分で言うのもなんですが、かなり休みやすい仕事です笑。休んでも休んでいるのかどうかも知られていない日もありました笑。

事実、子どもの病気、次男の発達支援関係でかなり休ませていただいています。職場で一番ではないかというくらい。

そんななか、先週と今週。次男の発熱→私の発熱→妻の発熱。検査の結果、インフルでもコロナでもなかったのですが、家族が順番にダウン。3日休んだ後はさすがにきまずいです。仕事に行かなきゃって思います。というか行きたいのです。仕事したい!!!

そんなとき、最後まで唯一元気だった長男が腹痛を訴えてきました。熱はありません。痛みは痛くなるときもあれば、治まるときもあります。学校はすごく楽しいと本人は言っています。

さて、みなさんならどうしますか?

ちなみに、腹痛は不登校の子もよく訴える症状です。腹痛は発熱と違って数字で表せないので、痛い証拠を出す必要がないのです。というか出せないのです。

妻はフルタイムなのでまず行ってもらいます。両親はともにまだ現役で働いています。定年が延びましたし、きっと今後も延びるでしょうね。

さてさて、どうしますか?

熱はありません。ただそれまでみな病気でした。ただ、私は3日連続で休んでいます。休みやすいとはいえ、自分の代わりをしてくださっている方がいらっしゃいます。長男は痛いけどテレビの録画をみたいと言っています。

さてさて、どうしますか?

実際に私は1時間の遅刻で学校に行ってもらいました。痛かったら先生に言うこと。それでもまだ痛かったらすぐに迎えに行くこと。学童のお迎えはできる限り早く行くこと。も言いました。

仕事もがんばりたいし、迷惑をかけ続けるのも申し訳ない。そんな気持ちから、熱がないなら行って!と思ってしまいました。そして、結果在校時間は2時間で早退の呼び出しとなりました。出勤して意欲あるんですよアピールもできたからとりあえずよかったです笑。

私が学校側の先生だったときで考えると、「いやいや痛いんだったら休んでよ。子ども結局勉強に集中できないじゃん」って思います。

居場所づくり支援員として今の立場からすると、「無理して学校に行かせたらだめ。何か不安なことがあるから腹痛なのかも知れないよ。不登校の初期症状は腹痛が多いんだから。親には言えないことが苦しいことがあるかもしれない。」って思います。

どの立場の気持ちも痛いほど分かるんです。働く親の私は、学校を子どもを見てくれるところ。先生の私は、学校を勉強するところ。居場所づくり支援員の私は、学校を行ってもいいし、行かなくてもいいところ。と捉えています(あくまで私が思うにはです)。

頭の中では、いろんな立場の私がいろいろ言います。もううるさいです笑。だから遅刻して行くというなんとなく折衷案っぽいことにしました。

小学生の親も大変

さて、冒頭の話と関連させます。少子化対策は子どもを産んでもスムーズに働き続けられるような制度を進めています。共働きはさらに増えるでしょう。しかし、必ず子どものことで予想外の出来事と出会います。

子どもの病気、けが、通院だけでなく、PTAや子ども会の役員が当たることもあるでしょう。でもきっとそれらよりも大きな確率で、不登校・行きしぶり問題と出合うと思います。やっぱり子どもにとって学校はなかなかしんどい場面も出てきます。

そんなとき、子どもに寄り添えるかで大きな違いが生まれます。寄り添うには余裕が必要です。ぎりぎりで働いて余裕つくれますか?

いじめも不登校もだれしもが関係しえるのです。不登校になると親御さんの負担と役割は一気に膨れ上がります。そうなってはキャリアなんて考えられもしません。

小学生の親御さんへの支援も盛り込むことも必要なのだと思います。

ん????

ん???

ん??

いつから私は政治評論家みたいな風になったんだ?笑

私はいろんな立場の見方があるんだよってことがいいたかっただけなのに笑

えーっと、お後がよろしくありません。どうしよう。

そう。つまりは、みんないろいろあるってことが言いたいんです。批判せず相手を知りましょう。(えなんか今までの文章全然関係なくない?っていうツッコミは心の中で)

優しい世界を目指して

最後までお読みいただきありがとうございました。何かの参考になれば幸いです。素敵な一日をお過ごしください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?