「寂しさ」に、向き合うということ。

駅は、散り際のお花見に集まった人々でごった返している。川沿いの遊歩道には、ずらりと並んだ屋台のケバブとフランクフルトのにおいが漂う。

自撮りをする若者たちの声が響き、犬を連れて歩く夫婦、花びらを追いかける子供たち、シャッターを切る音、それらのざわめきが4月の明るい光の中に溶けていく。

その喧騒の中を、コートのポケットに手を突っ込んだまま、ぷらぷらと歩く。まだ、風は少し頬に冷たい。

この街に引っ越してきたのが約一年前。あの頃もちょうど桜の時期だった。

秋に出会い、冬を一緒に過ごした恋人とは、桜が咲くのを待たずに別れてしまった。とても優しい人だったけれど、色々なことを我慢させてしまっていたような気がする。

一年前と同じく、すっかり、ひとりぼっちの振り出しに戻った寂しさを、手の中で持て余して転がしてみる。誰に気を遣うこともなく、自分の好きなように生きていける、圧倒的な自由が私には与えられていて、ただその自由の残酷さに、目が眩む。

元恋人も、この街に住んでいるから、駅で偶然にすれ違ったり、同じ桜並木の下を歩いている可能性もあるだろう。だが今のところ、私たちのレールが再び交差する気配はない。しばらくはまた、ひとりで歩くことに慣れなくてはならない。

東京はひとりになるのが容易い街だ。

雑踏の中でも、飲食店でも、映画やカラオケや公園でも。「おひとりさま」で活動をしていても、誰も咎めない。

しかし逆説的に、東京は、ひとりであることが浮き彫りになる街だとも言えるかもしれない。例えばこの桜並木の喧騒のなかで、例えばSNSに溢れる家族や友人とのフィードの中で、「わたしはひとりきりだ」と思うことが、何度あっただろうか。

友達が一人もいない訳でもないし、いつでも会える家族だっている。仕事を通して社会とも形式的には繋がっていると思う。

だけれど、ときおり画面越しに流れてくる「こうあるべき幸せ」と、自分の過ごしている平坦な日常の比較の中で、自分は"寂しい人"なのではないかと思わざるを得ないことがある。

30歳を過ぎて、友人からの「そろそろ結婚したら?」「ずっと一人きりでいいの?」という言葉も、散々に浴びてきた。私のことを思ってかけてくれている言葉だとは分かっていても、どうしても気持ちがささくれてしまう自分がいた。同時に、ひとりでいいと腹をくくりきれていない部分もあって、思考はどちらにも振り切ることができずに、堂々巡りを続けているのだった。

ー

川沿いで満開を迎えた桜は、ただただ美しい。風が吹くたびに花びらがはらはらと散り、水面にピンク色のグラデーションを描いて行く。花びらごしに太陽を見上げると、その瞬間に風が強く吹いて、舞い散る光と桜の中に包まれた。

まわりで「わぁ!」と女の子たちのグループが歓声をあげた。顔を寄せ合い写真を撮る幸せそうなカップルたちがいる。

近所だからといって、気安くお花見スポットにわざわざ一人で出かけて来なければよかったと、孤独の気配を感じながら後悔する。ふと、耐えきれない気持ちが喉元まで溢れそうになってくるのを感じた。

その瞬間、LINEの通知が、ポケットの中で鳴る。スマホを取り出すと、画面に新規メッセージが来ていた。

最近知り合った男友達から、「自分勝手なやつだね、さよなら」という短いメッセージが入っていた。胸を鋭くえぐられるような一文に、指先から血の気が引く。誤解を招いた自分にも非があったとは思うが、経緯や理由を何も聞いてもらえないままに、投げつけられた言葉だった。

直接会うよりも、たやすく言葉を投げることができるSNSだから、ときにこうして簡単に関係は壊れていく。そもそもが恋愛感情を発端にした友情関係だったこともあり、浅い関係だったと言えばそれまでなのだが。

今は弁解をしても相手の気に障ってしまいそうな気がして、とにかく少し時間を置くことが必要に思われた。私は一つ大きく息を吐いて、スマホをポケットにしまった。

視線を上げると、古本屋が目に留まった。ふらふらと引き込まれるように、店内へ逃げ込んだ。しばらく、時間をやりすごして痛みをごまかしたかった。

小説を読めば、あるいは画集や絵本のページをめくれば、そのなかに自分をかくまってくれる場所があるような気がした。

ー

ガラス戸が閉まると、外のざわめきが遮断され、静かな古本屋の空気で満たされた。ほっと息をつく。棚に並ぶ背表紙をゆっくりと眺めながら、そういえば以前に気になっていた作家があった、と思う。記憶を手繰り寄せようとするが、すぐに思い出せない。それはカ行とかサ行あたりの作家だったような気がする、とぼんやり考える。

アイウエオ順に棚を辿ると、そこに記憶と結びつく名前を見つけた。

「串田孫一」

串田は詩人・随筆家・思想家で、登山愛好家としても知られ、多くの山岳文学や登山のエッセイを残した作家である。旅先で描いた軽妙なタッチのスケッチや挿絵も味わいがあり、著作には今でもファンや収集家が多い。以前に知人に教えてもらってから、いつかちゃんと読んでみたいと思っていた作家だった。

人気の作者だけあって、旅行記、哲学書、スケッチをまじえた散文集など、小さな古本屋にもかかわらず数冊が揃えてある。どれもかなり時間を経て茶色く日焼けしたカバーのもので、一冊一冊がそれぞれの持ち主や時間の流れを経て、いまここにたどり着いた本だということが伝わってくる。その中で、背に箔押しがされた小さな一冊が目に留まった。

「菫色の時間」という登山旅行記。表紙は靄がかかった薄いグレーで、手に取ると、白い背貼りに金の箔が控えめに輝いた。

直感的に、私はその一冊を抱えてレジへ向かった。お会計を済ませると、店員は谷川俊太郎の詩が印刷された包装紙に、その小さな本を包んでくれた。

それをそっと小脇に抱えて、私は桜並木の喧騒から足早に離れ自宅へ戻った。

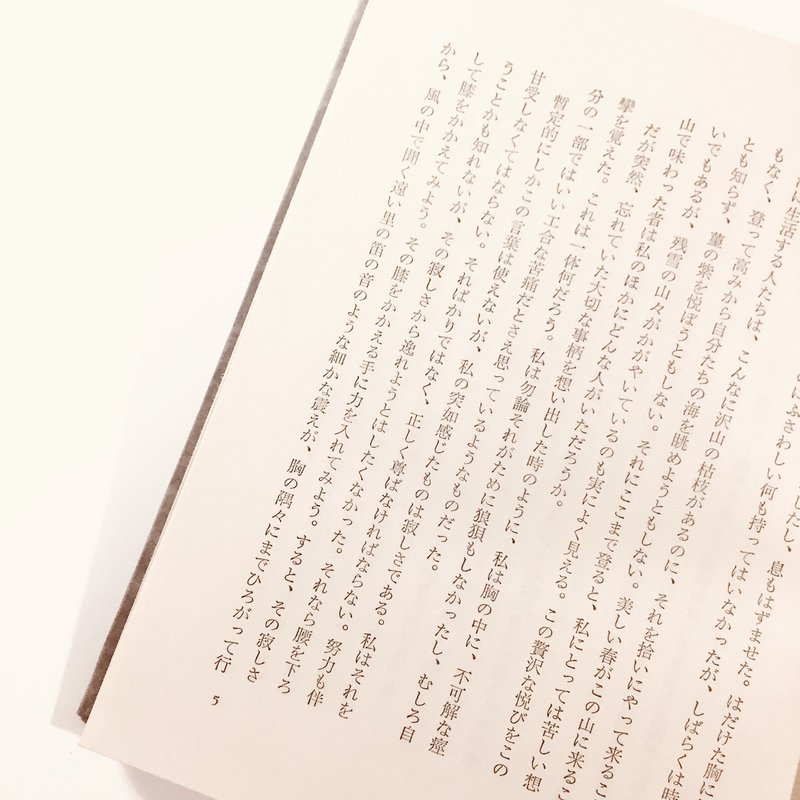

机の前に座って1ページ目を開く。

その山想のはじまりを飾るのは、「三等三角点」という山歩きの短文だった。鉄道の終点駅、街外れの小高い山に串田が登った時の文章である。ページにして5枚、3000字弱のこじんまりとした登山日記だ。特に大きな起承転結があるものでもなかったのだが、美しい描写で情景が綴られて行く。

私は最後の段落に差し掛かるにつれて、心が少しずつ震えるのを感じた。

読み終える前に、ページが涙で霞みそうになった。

そこには、思いかけず、

「寂しさ」という言葉があった。

「だが突然、忘れていた大切な事柄を想い出した時のように、私は胸の中に、不可解な痙攣を覚えた。これは一体何だろう。私はもちろんそれがために狼狽もしなかったし、むしろ自分の一部ではいい工合な苦痛だとさえ思っているようなものだった。

暫定的にしかこの言葉は使えないが、私の突如感じたものは寂しさである。私はそれを甘受しなくてはならない。そればかりではなく、正しく尊ばなければならない。努力も伴うことかも知れないが、その寂しさから逸れようとはしたくなかった。それなら腰を下ろして膝をかかえてみよう。その膝をかかえる手に力を入れてみよう。すると、その寂しさから、風の中で聞く遠い里の笛の音のような細かな震えが、胸の隅々にまでひろがって行くのが分かる。」

偶然に手にとった一冊の本だったけれど。

そこで出会った言葉が、こんなにも自分の心を、掬い上げてくれたことに驚いた。

「寂しい」という言葉から、勝手に私が自分に紐づけただけといえばそれまでだけれど、この文章とのささやかな運命を感じずにはいられなかった。

山に登り頂上から美しい景色を見た串田は、その感動を味わうのがその瞬間にただ自分一人であることを感じる。「寂しさ」と名付けるべき感情が近寄ってくる。だが、その感情から逃げることはしない。

寂しさを、尊ぶ。

「寂しい」という気持ちを、受け入れて、向き合うこと。その気持ちを、抱えてみること。寂しさが心の琴線に与える震えを、感じ取ること……

それは頭では分かっていたようで、すっかり忘れていた感覚だった。

「寂しい」ことは、恥ずかしいことだという価値観が、頭に植えつけられていたからかもしれない。

友達は多くなければいけない、毎日誰かしらとLINEやメッセのやりとりをしなくてはいけない、いいねやLIKEをたくさん集めなくてはならない。

寂しいのは、恥ずべきこと、だから表面的に寂しさをごまかし、搔き消し、繋がっているフリしなくてはならない。

孤独は恐ろしいことだ。孤独であることを認めることは、まるで自分に価値がないと認めるようなこと……

いつしかそんな思考の呪縛に囚われていたのだ。

世界がにじんで、涙がぽたぽたと机に落ちた。

寂しさから、ずっと逃げて来た。逃げれば逃げるほど、寂しさは追って来た。

では、逃げずに向き合ったら、どうなるのか。

この文章のなかには、寂しさを否定しないことの潔さと、優しさが提示されていた。その感情の持つ、淡い色合い、手触り。「寂しい」に、向き合って、とことん味わうこと。そこから逃げずに生きるという選択肢を、私に見せてくれた。

心が軽くなって、私はペンを持って紙にそのことを書き記した。忘れないように。

寂しさと、向き合う。

次に寂しさの波がやってきたときには、その波の中に体を預けてみよう。それは、普通の人が描く「幸せ」な人生とは違っているかもしれない。だけれど、てっとり早く作られた表層的な「幸せ」に甘んじるよりは、孤独と対峙することのほうが、きっと自分自身に正直で勇気のあることだ。

寂しさに色があるとしたら、うすむらさき色の、菫のような色かも知れないと思う。

その優しい色を思い浮かべる。

「ああ、今わたしは寂しい。」そう思うことがあったら、そっと膝を抱えてみよう。大丈夫、それは辛さを伴うとしても、辛さを味わうものだとしても。きっと、寂しさに向き合ったあとにしか、見られない景色がある。

きっと、大丈夫。

---

<引用>

串田孫一『菫色の時間』アルプ選書

読んで、少しでも心が動いたな・・・と思ってくださる方がいたら、スキボタンや、投げ銭していただけたらうれしいです。 (払わなくても、全文読めます^^)