人が戻ってくることが、復興の第一歩【The Days After 3.11】

「復興って、"人が住むこと"で初めて復興したと言えると思うんです。」

阪神淡路大震災も浪江みたいに一度住めなくなったけれど、そこに人が住むようになって復興していったと思うんですよ。まずは、誰もが立ち寄ってくれることが、復興の第一歩なんじゃないかな。」

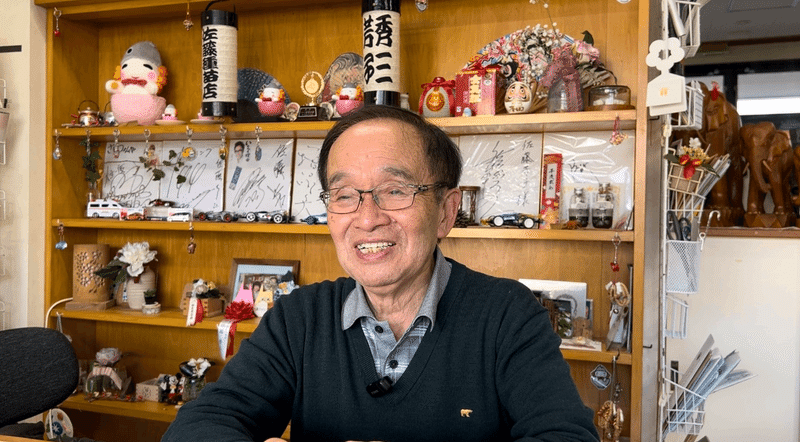

そう話すのは、福島県双葉郡浪江町に住む、佐藤秀三(さとうひでぞう)さんだ。(みなさん"秀三さん"と仰るので、この記事でもそう書く。)

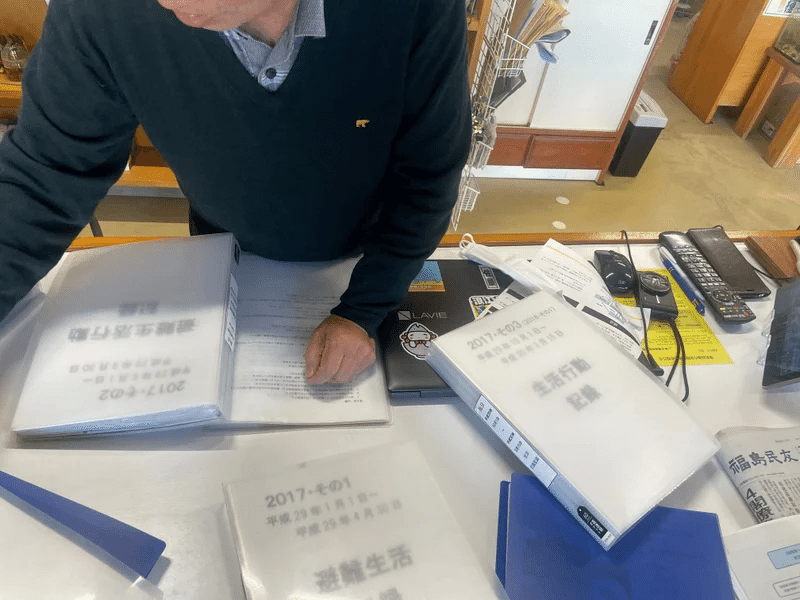

秀三さんは幼少期から浪江町で育ち、この町のことなら何でも知っていると言っても過言ではない。避難区域解除直後は、まちの9割程度もの会議やプロジェクトのアドバイスなどを行ってきたという。

"佐藤種苗店"と書かれた看板を目印に、老若男女から、町役場の職員、さらには報道機関の方まで、毎日いろんな人が秀三さんの元を訪れている。

「元々種苗店や行政区長をやっていましたから、いろんな人との繋がりができていきましたね。あとは浪江に新しく入ってきた方がいても、必ず誰かがわたしのことを紹介して連れてきてくれるんです。 そういう繋がりで、新しくきた人から元々住んでいた人まで、いろんな世代と交流しています。」

時代と共に、まちの移り変わりを見てきた秀三さん。2011年東日本大震災では、6年間の避難生活を経験して今に至る。避難解除の前年には、今後浪江に住む人のために準備宿泊というものがあった。「名簿上、記録上ではわたしが1番に浪江に戻ってきたんですよ。だから自称一番です。」と嬉しそうに笑って話す。

少年時代から過ごした故郷の浪江町を、誰よりも愛して行動する秀三さん。その想いは秀三さん自身を輝かせ、仲間が集まり、志を叶えていく。

「浪江のどこが好きかと聞かれたらね、わたしはいつも"今日の浪江"が一番好きと答えるんですよ。だから、明日になると、今日の浪江と言っているんですよ。いま浪江町は、将来に向けて、ものすごいスピードで変わっていますが、それでもその日その日の浪江が1番好きなんです。」

今日の浪江が好き。日々刻々と変化するまちに対して、素敵な向き合い方だと思った。また、新しく浪江に仲間入りした人が、昔の伝統文化に興味を持ち、継承してくれることがとても嬉しいという。

「これまでの伝統文化、例えば*田植踊とか神楽とか、そういう郷土のお祭りって、もし震災がなければ途絶えていたかもしれないんです。でも、新しく入ってきた人たちが、昔の浪江について興味を示してくれるんですよ。わたしも自分の記憶を呼び戻して、こんなんだったよって説明したりね。こうして伝統が守られるのは、本当にいいことだなって思います。」

*田植踊:豊漁と豊作を祈る、伝統芸能。

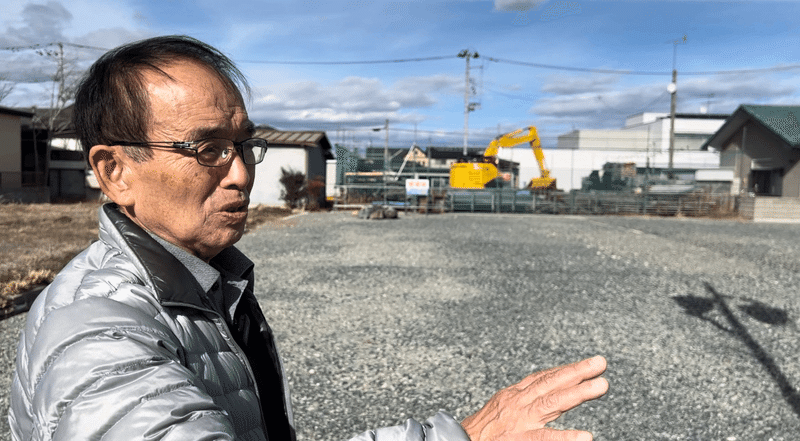

震災後、浪江町は住民ゼロからのスタートとなり、再び人々が集まる地域にしようと地域一帯で力を合わせて進み続けている。

また、産業誘致に力を入れている。

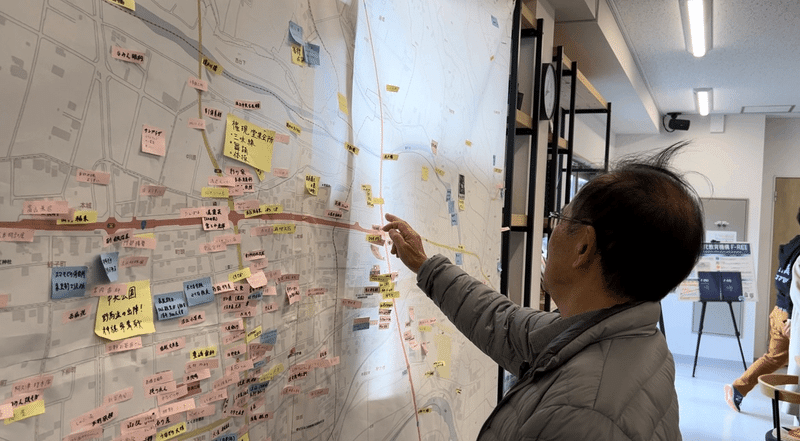

国際研究教育機構(F-REI)の完成、駅前開発の計画・実行が着々と始まっている。2024年住みたい田舎ベストランキング(宝島社)の人口1万人未満の町においては、見事1位を獲得するなど、地域の魅力がたびたび外に発信されている。変化していく町をみていく中で、秀三さんが感じていることを聞いてみた。

「浪江町が注目されていくことは、とても嬉しいです。わたしはここは、日本で一番いい町だと思っていますから。

一方で、今後身の丈に合わない町になってしまうんじゃないかと、懸念している点もあります。原発事故によって強制的に町を追い出された中での復興なので、まずは人が戻ってくることが先だという考えと、ある程度インフラを整備して人が戻れる状態にしておく考えの2つがあります。

どちらも正論だとは思いますが、わたしは先に人が戻らないと、それに見合った復興はあり得ないと思っています。身の丈に合わない町、ができてしまうんじゃないかって。」

だからこそ、秀三さんは「名前で呼び合うような町」を町に呼びかけているのだそう。それは約2,000人のいまだからこそ、できるチャンスでもある。税金が安くなったり、光熱費の負担が減ったりする施策ばかりではなく、名前で呼び合うまちづくりを、とのことだ。

「例えば役場に行って、『〇〇さん、今日はどんな用事で来ましたか。』と声かけられれば、わたしのことを気にかけてくれてるって思うじゃないですか。 お互いに名前で呼び合うような町になると、1人じゃない、自分のことを知ってくれたんだとか、わたしのことを思ってくれたんだって、そう町民が思うような町になってほしいんです。」

さらには「人生の最後まで全うできる町を目指したい。」と話してくれた。現に浪江町に戻ってきた住民は、高齢者の割合が高い。オンライン治療を含んだ医療施設・サービスや、浪江町だけでなく行政が横連携した特別老人ホームの受け入れ体制を作ったりすることが大切だそうだ。避難解除になって7年経過する中で、戻ってきた人がちゃんと最後まで住むことができる町になるようにすることが、今後の課題だという。

******

震災当時

コロナウイルスにロックダウンと、日本でも先行き見えない日々が続いていた近年。しかし、不安が募ったときには、人々を惑わす情報が拡散したり、何が事実に基づく正確な情報なのかわからなくなってしまう。それは、災害発生時も同様だ。

13年前の東日本大震災では、福島第一原子力発電所の原子炉が爆発するという、衝撃的な映像がテレビで流れた。しかし、当時被害にあった人たちは、適切な情報を受け取ることができたのだろうか。秀三さんに震災当時のことを聞いてみたら、こんな答えが返ってきた。

「実は原発立地町の双葉町と大熊町は、原発が危ないという翌日(12日)から、国がバスを用意していました。ところが浪江町にはそういった情報は一切入ってこなかったんです。携帯電話も大体不通になる。だから避難が出たとき、みんな20キロ圏外にある津島地区に一斉に向かいました。後で分かったことですが、12日から15日にいた津島地区は(放射)線量が最も高いところだったんですよね。」

原発事故が起きた当時、風は海側から山に向かって吹いていたため、津島は高線量になっていたという。しかしSPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測システム)を発表しなかったために、多くの町民が一番線量の高い津島へと逃げた。秀三さんもその一人だった。

「津島についてもどこも屋内はいっぱいで、焚き火をしながら3日間ぐらいほとんど外で過ごしていました。

15日には30キロ圏外に退避という情報がテレビから入りました。いや、テレビ以外に入る情報がなかったかな。他の地区がみんな逃げてるよって噂が入ってきたけど、町の担当者が、11時半から当時の官房長官が重大な発表をするから聞いてからにしましょうと話していて。浪江町は、他の市町村に比べ情報がなんにもなかったんです。今、能登で起きている問題と一緒ですよね。」

その後、浪江町は隣接する二本松市を避難先として用意した。しかし、ガソリンは緊急車両のみだったので、満タンに入ってる人や身内がガソリンを持ってきてくれた人は県外に逃げたそうだ。

秀三さんは9人3台の車で向かおうとしたが、うち2台はガソリンがなかったので乗り捨てて、1台の車で避難した。その教訓から秀三さんは、普段からガソリンが半分になったら補充して満タンにしているという。

*****

二本松市での避難生活

避難先の二本松では、先着順から廃校になった学校や体育館に振り分けられていった。そんな中、避難生活ならではのエピソードを語ってくれた。

「私は体育館に振り分けられました。そこでは人間の特性なのか、日本人だからか、みなさん隅っこに行くんですよね。私はちょうど真ん中にしました。まだ春前だったこともあり隅っこはすきま風などで寒いんですよね。思いの他、真ん中で幸いしました(笑)」

到着したその日から、地元の人たちが「これを使ってください」と、毛布、洗濯機、段ボール、畳などを持ってきてくださったそうだ。物資が少ない中、とても暖かくありがたかったという。それでも最初の3日間は大混乱で、次から次へと浪江町民のみならず、いろんなところから人が入ってきた。さらに避難所の生活は、今までの生活は一変してしまい、不安や不満も募りやすい。

支援物資の取り合いも始まった。そんな中、秀三さんはあることを思い付いた。

「これではダメだなと思ったんです。でも辺りを見渡したら、知り合いが多かったんです。種屋の商売が幸いしました。浪江は49の行政区に分かれているので、お互いに知らない同士も多いんです。けれど、家庭菜園をやっている人は多くうちの種苗店を利用してくれていたので、ほとんど顔見知りでした。

そこで、フロアを7班に分けたんです。食事、物資の配給、洗濯、各場所の掃除など、7班に分けて役割分担をして、日毎にローテーションにしたんです。そうして、トラブルがなくなり混乱もおさまりました。

何より、やろうよ!と提案したときに賛成してくれた人が沢山いたので、普段から交流していたのがよかったですね。」

4月からの2次避難ではホテルや旅館、8月からの仮設住宅での生活でも、7班に分けたという。仮設住宅に移った1ヶ月後にはなんと、秀三さんを中心に自治会も結成したそうだ。避難民はできるだけ部屋を借りるために、役場から渡された名簿と、実際に住んでいる人数が異なることがあったことから始まったらしい。

そのため、秀三さんは必ず自分を通して物資を渡すようにして、実体数を把握して人数を管理していたそうだ。(なんと244世帯、560人分!) 秀三さんを筆頭に、自発的に行動をして、みんなで自治運営をすることで、環境がどんどん変化していったのだろう。

「1番大きな仮設住宅っていうこともあって、毎日いろんなボランティアさんが入ってきてくれるんですよね。

芸人さんもきてくださって、楽しい毎日でしたよね。報道とかは切り抜きで厳しかった、苦しかったと言うところばかりが映るかもしれませんが、みんな楽しく過ごせたと言っていますよね。わたしが避難解除後に戻ると言ったときも、有難いことに、それがきっかけで一緒に戻った人も多かったんです。」

*****

避難生活を終えて、浪江に帰還。

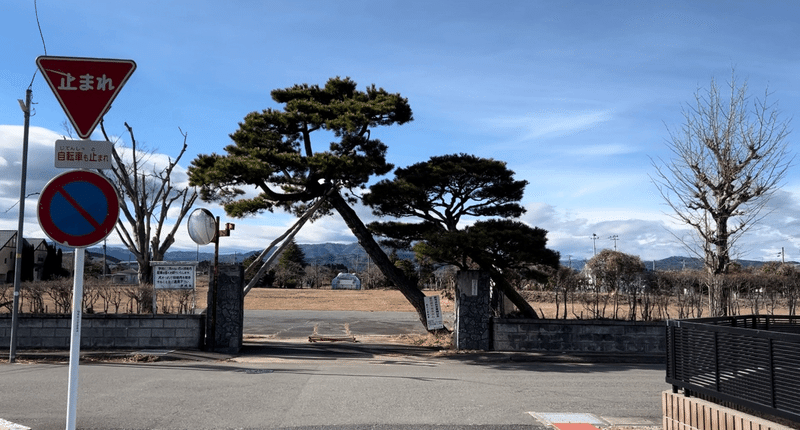

現在、浪江町の居住人口は約2,100人まで増えたが、避難解除時に戻ってきたのは約200人だった。2017年3月31日、6年もの年月人影なく真っ暗闇だった町に、ついに明かりが灯された。

「最初戻ってきた人は、不便さ不安さを"覚悟した人"だけ戻ってきてるんですよね。報道機関の記者に聞かれると、不安な要因などを聞かれれば、"誰もいなくて、お医者さんがなくて、お店がなくて。不便です、不安です。"と。そう答えることもあるけれど、そういうのがなくても戻りたいって、自分たちは覚悟してたんです。」

と当時のことを振り返った。テレビや新聞で見る情報とは異なり、秀三さんの言葉一つひとつには、真実と魂が宿っていた。

元々住んでいた住民より、新しく浪江にきた住民の割合が増えてきた昨今。冒頭で秀三さんが話してくれたように、多様なバックグラウンドの中でも、住民同士の交流が生まれているそうだ。

廃れそうになっていた伝統芸能・文化を共に復活させたり、新しく浪江にきた人の活躍ぶりみられる。

「一番は、やっぱり防災に繋がる町づくりが大切だなと思います。実は災害用の鍋を購入して、いろんな方に貸しているんです。なんとね、炊き出し用の鍋で100人分用意できます。

花見やイベントで使ったりすれば、そういうところから、いざという時にその人たちがやってくれるかもしれない。昔だったら、隣に回覧板を渡すようなことも、今は隣組が通じない状態になっていますから。 いろんな災害の時に、普段からなんかに役立つようなってのが頭にありますよね。」

町のために、自ら沢山の行動を起こす秀三さん。秀三さんが人生で大切にしている言葉は、「利他」だそう。この地域がそもそも利他の心で溢れているんだとー。

あとがき Writer / 南條佑佳

多くのことを語ってくれた秀三さん。

当たり前だけれど、全てがいつも楽しいことばかりではないと思うが、「全力で人生を楽しんでいる姿勢」が秀三さんにはあった。

秀三さんは常にいろんなことに携わっているが、時には困難さえも楽しそうに背負って日々奮闘している。その姿が輝いているのは、決して未来に悲観的ではなく、これからの可能性を信じているからだと思った。

「秀三さん〜」少し離れたところにいても浪江町に、秀三さんを訪れる声がこだましているように感じる。

読んでくださり、ありがとうございます:):) 人生を語ったり、宝物になる言葉を探したり。まるで本棚の中から、自分だけの一冊を探すように。そんな記事配信を目指しています。いただいたサポートは、取材やクリエイターの活動費として使わせていただきます。