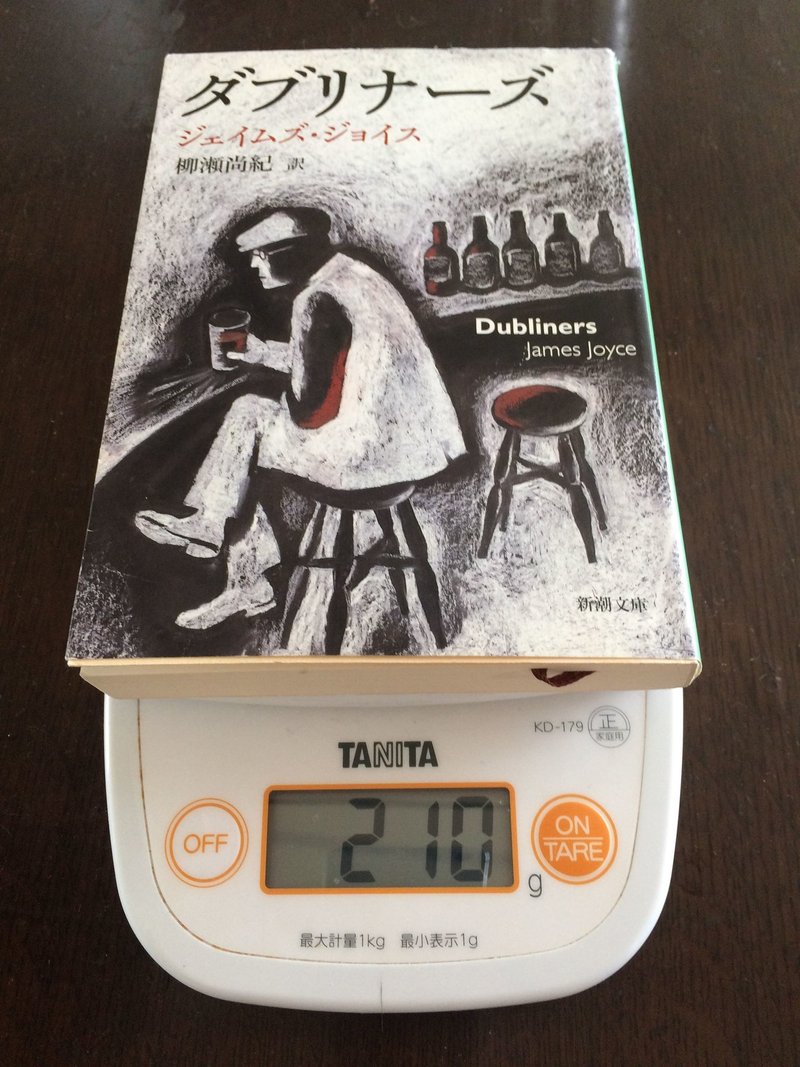

129「ダブリナーズ」ジェイムズ・ジョイス

210グラム。『ダブリン市民』の方がなんとなく聞きおぼえあるような気がするが、新訳版では『ダブリナーズ』だ。行ったこともないのに、ダブリンの土地の匂いのしてくるような濃密な文章を読みながら、「ところでダブリンってどこだろう」と思った。

正直言うと「そもそもアイルランドってどこだっけ」と思ったのだ。土地の匂いもなにもあらばこそ、だ。

月で餅つきしてるウサギを思い浮かべるとする。ウサギがイギリスで、臼がアイルランドだ。うさぎのへそからまっすぐビームを出して臼にぶつかったあたりがダブリン。

読むとダブリンは、コンパクトに機能のつまった感じの都市であり、しかも寒くて雪が降ることもあるというところから、なんとなく北海道札幌あたりを近しく連想する。でも、もっとずっと古いものを大切にする土地柄らしいから、景観はずいぶん違いそうだ。

そんな、土地の雰囲気のほかに、もっと強く連想してしまうのは「実家感」だ。

実家ってのも妙な場所で、親が若手の芸能人の名前を正確に覚えられない程度のことであんなに腹が立つ空間って実家をおいてはほかにありようがない。

小さな違和感がほかの違和感にひっかかり、違和感が次々に飛び火して線香花火のようにあちこちはじけ、しまいに赤い火の玉になってボトっと落ちる。積み重ねた関係が濃密すぎて、もう一本道では感情が進んでいけないのだ。

わたしは核家族の閉鎖された家庭で育っているので、その感情は「実家」と呼ぶが、ジェイムズ・ジョイスにとってはそれは「ダブリン」という都市なのじゃないか。

最後に収録されいる『死者たち』という作品は、身内のクリスマスパーティーを最初から最後まで描いた作品だ。

ゲイブリエルというインテリ青年が妻と連れ立ってやってくる。玄関を開けてくれたお手伝いの女の子がすっかり大人になっているので「そろそろ結婚かな」なんて軽口を叩いたら、冷たくあしらわれ、まだ玄関を入っただけなのにさっそく膝から崩れんばかりに心が折れる。そんなこと若い娘に言ったら嫌がられるのに決まってるのに言ってから几帳面に落ち込む、前途多難なゲイブリエル。

ホステスの叔母たちの機嫌を取り、アル中のフレディをあしらい。ダンス中には昔なじみの愛国主義の女性から唐突に「イギリスかぶれ」とののしられ。ののしられつつ作り笑いをし。高齢の叔母の意外に若々しい歌声にちょっとしんみりし、予定調和の和気あいあいを演じつつディナーの鶏肉を切り分け、食卓にふさわしい話題を全員でさぐりさぐり談笑し、締めくくりに賢そうにみえるけれども嫌みっぽくならないように気をつかったスピーチをし。いろいろ終わってふと妻を見ると妙に綺麗に見えるので嬉しくなり、「早く!早くホテルに戻りたい!」といきなりソノ気になる。いざ二人でホテルに戻ると妻はなんと若くして亡くなった初恋の少年のことを思い出して泣いている。外は降りしきる雪。

理性ではもう追跡不能なほど濃縮され絡み合った関係、不本意ながらうやむやのまま胸に収めてしまわなければならない事柄の蓄積、解決しないでどんどんと時とともに流していくしかない意識のかけらはまさに「実家」の匂いがする。

ダブリンという、大きな実家。憎しみの全部であるような気もするけれど、それでも「懐かしい」という気持ちは快感の方にちょっと寄って存在するので、愛情に似てる部分もずいぶん多い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?