#014. SEVENTH WONDERがSEVENTH WONDERであるべき理由。

はじめに

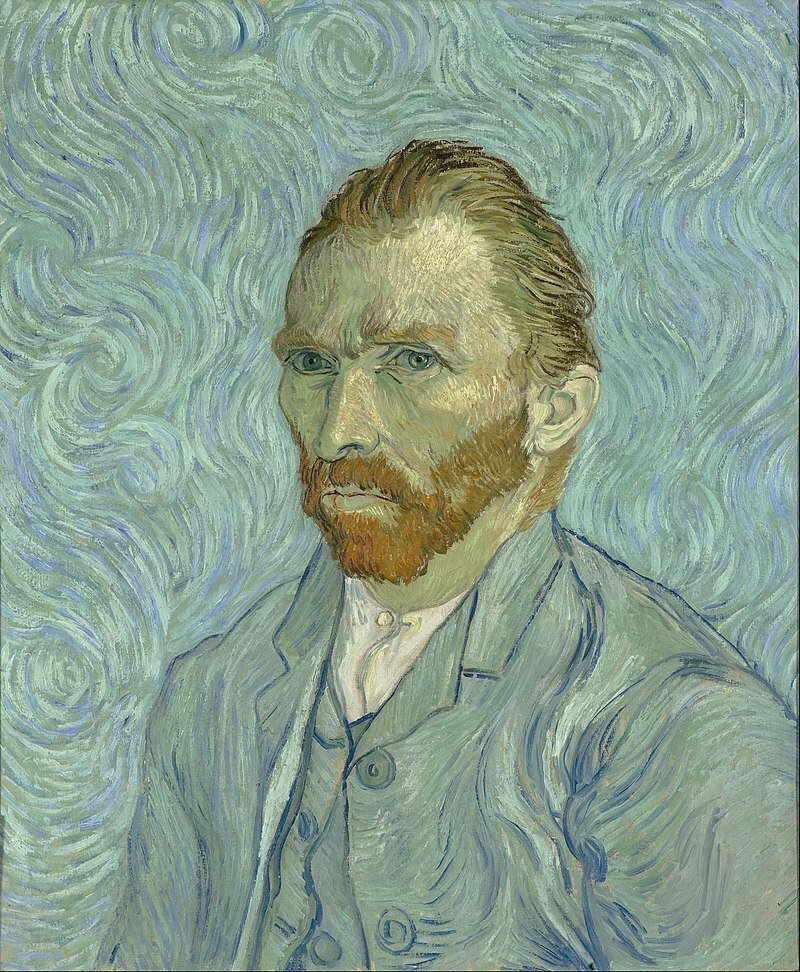

画家のフィンセント・ファン・ゴッホは1853年3月30日にオランダの小さな村で生まれた。

晩年は精神を病んでしまったとも伝えられているが、幼少期は家族間の齟齬もなく、ゴッホ本人も真面目で思慮深い少年だったそうだ。

世界的にも有名な画家であるし、すでにご存知の方も多いと思うので、彼の人生を事細かに書き綴ることは控えるけれども、少年期~青年期という多感な紆余曲折を経て、彼が32歳の頃に描いた「ジャガイモを食べる人々」には面白いエピソードがある。

当時、ゴッホは色彩理論に興味を寄せており、例えば、薄暗いところで色はどう見えるのか?といったテーマを深く研究していたそう。

この「ジャガイモを食べる人々」の絵がまさにそれで、全体的に暗い色調で構成されているのが分かると思う。

そしてゴッホは唯一の理解者であった弟のテオに、この絵の展示方法まで指示しているのがミソである。

この絵を金色の額縁に飾るか、収穫期の小麦のような深い色調の壁にかけろ

つまりそうすることで、暗い色調の絵が際立つことを示唆したのだ。

これは画家としてのこだわりというか、絵を鑑賞する環境にまで配慮していた、ゴッホの画商的な一面を窺い知ることの出来るエピソードである。

これは音楽のアーティストにとっても同様ではないだろうか。

例えばアルバムのアートワークにしても、表現者としてどこまで意味を持たせ、また、そのイメージにこだわるのか。

或いは音楽そのものについて、この曲は雨の日に聴いて欲しいとか、作り手の想いや願いというのは、少なからずそこに存在しているはずだ。

言うまでもなく、そうしたアーティストの本心や企みを汲み取っていく俎上に我々リスナーが鎮座しており、ここにアーティストと観客との相関性があることを改めて確認しておきたい。

さて、ゴッホは1890年7月27日に自分の胸を拳銃で撃ち抜き、2日後の7月29日に最愛の弟テオに抱き抱えられながら死亡したことになっている。

37歳という若さだった。

(自殺か他殺かについては諸説あるが、ここでは検証しない。)

ちなみに、彼が存命中に売れた絵はたったの1枚だけと言われている。

上の「赤い葡萄畑」がそれで、ゴッホが自殺する5か月前のことだった。

存命中、彼の絵は全く売れることなく、常に困窮していたと言われている。

若い頃から展示方法にまでこだわって、画家としての商業的な成功を夢見ながらも、絵は全く売れず、その果てに非業の死を遂げた彼の生き様は、ある種の悲劇的な哀愁を漂わせながら、没後100年以上経っても色褪せることはない。

つくづく、アーティストと観客との相関性について考えさせられるトピックである。

ということで、本日はスウェーデンが誇るプログレッシブメタルバンド、SEVENTH WONDERの新作を取り上げてみたい。

このバンドも、そろそろ世界的な成功を収めても良いのではないか。

スウェーデンのプログレッシヴ/メロディック・メタル・バンドSEVENTH WONDERの、前作『TIARA』(2018)に続く最新スタジオ・アルバム。前作の延長上にある作品で、緻密な構成と技巧を凝らした、バンドとして更なる進化を果たしたアルバム。

バンドの結成は2000年。デモ作りを経て2005年にアルバム『BECOME』でデビューを果たす。デビュー当初からプログレッシヴかつメロディックなスタイルのメタルを展開していた。このバンドの初代ヴォーカリストはAndi Kravljacaはこのアルバムのみで脱退している。この頃から才能の片鱗を感じさせていたものの、まだ成長過程で青臭さが漂うB級感は否めなかった。

2代目ヴォーカルとして選ばれたのがTommy Karevikで、バンドは2作目『WAITING IN THE WINGS』をリリース。その後は『MERCY FALLS』(2008)、『THE GREAT ESCAPE』(2010)と順調に活動を続ける。アルバムを重ねるごと少しずつ成長をしていったが、Tommy Karevik

がKAMELOTに加入したことによりバンドは長らく活動を休止。その後活動再開と共に発表した『TIARA』(2018)が、バンド最高傑作とも評される完成度で、一流のミュージシャンとして名実ともに仲間入りを果たした。

もちろん本作でヴォーカルを担当するのは、現KAMELOTのメンバーでもあるTommy Karevik。第一線で活躍するバンドで鍛えられ、経験を積んだ彼のヴォーカリストとしての表現力は、いま正に最高潮とも言えるコンディションで、この作品が彼とバンドのキャリアに於いてハイライトとなることは間違い無いと断言できる自信作。

今回の記事タイトルにもあるように、SEVENTH WONDERがSEVENTH WONDERであるべき理由とは、ただひとつ、Vocalを務めるTommy Karevikの存在に尽きる。

言うまでもなく、天性の歌唱力を持つ彼がこのバンドの核となっており、そこにギタリストのJohan Liefvendahlなど、テクニカルな演奏巧者達がプログレッシブメタルバンドとしての骨格を形成している格好だ。

4年ぶりとなる今回の新作でも、Tommy Karevikの歌唱力及び表現力は際立っており、プログレッシブメタルに属するバンドとはいえ、全般的に聴きやすい仕上がりなのは、いかにもSEVENTH WONDERらしい。

正直に申し上げると、僕は4作目の「The Great Escape」(2010)からのファンだが、その頃からバンドの路線にブレもなく、北欧由来のメロディアスでキャッチーな佇まいを体現しているのは本当に素晴らしいと思う。

MVをご覧頂ければ、偉大なるプログレッシブメタルの先人、DREAM THEATERとは明らかに趣旨が異なっていることがお分かり頂けるだろう。

この曲を聴け!

前作同様、コンセプチュアルな雰囲気を漂わせている本作。

DJ MIXのように、コンティニュアスに構成された内容はとても印象的だ。

その中で、僕が気に入っている楽曲は「I Carry The Blame」である。

当該楽曲は、まるで往年のQUEENSRYCHEのように、ミドルテンポ楽曲でありながらも多様性に富んだアレンジが冴え渡っている。

これについては、やはりギタリストのJohan Liefvendahlの存在が大きい。

彼が生み出すフレーズは常に新鮮さを保ち、リスナーを飽きさせない。

加えてVocalを邪魔することが一切ないという、バンド内での礼節をも持ち合わせている紳士的なギタリストである。

例えばこのSEVENTH WONDERにおいて、Tommy Karevikが太陽ならば、彼は恐らく月である。

(バンドリーダーはベースのAndreas Blomqvistなのだが。)

ただ、前作「TIARA」に比べるとややパワー不足の感は否めない。

これは単純にボリューム不足ということが原因だろうと思う。

(本作の収録曲数はたったの9曲で、全体でも53分しかない。)

それを逆に言い換えれば、総じて聴きやすい作品でもある。

随所に北欧由来の哀愁的な世界観が表現され、かと言ってDREAM THEATERのように難解な変拍子が突然刻まれることもない。

また、7分を超えるような長尺な楽曲も少ないため、プログレッシブメタルというジャンルに苦手意識のある方にも比較的お勧めやすいのは事実だ。

願わくば、本作が新たなリスナー獲得の呼び水となればありがたい。

なぜなら、SEVENTH WONDERのファンが増えれば、Tommy Karevikも現在のKAMELOT中心の活動について、検討し直すことがあるかも分からない。

冗談抜きに、現KAMELOTのファンには大変申し訳ないが、彼こそがSEVENTH WONDERであるべき存在理由なのだ。

だからこそ世界的な成功、つまり北米でのセールスがさらに今後上向くことを期待したい。

総合評価:87点

文責:OBLIVION編集部

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?