季語になった映画「巴里祭」

【スキ御礼】続・共鳴*雑踏のキス短くて巴里祭

1789年、パリ市民がバスチーユ牢獄を襲撃し、フランス革命の端緒となったその日は7月14日。

この日はフランスの祝祭日(建国記念日)で、その記念の日を日本では「巴里祭」ともいう。

その名づけのきっかけは1933年(昭和8年)、欧画輸入会社の東和商事が、ルネ・クレール監督の映画の原題『Quatorze Juillet(七月十四日)』に、邦題を『巴里祭』とつけたことにあった。

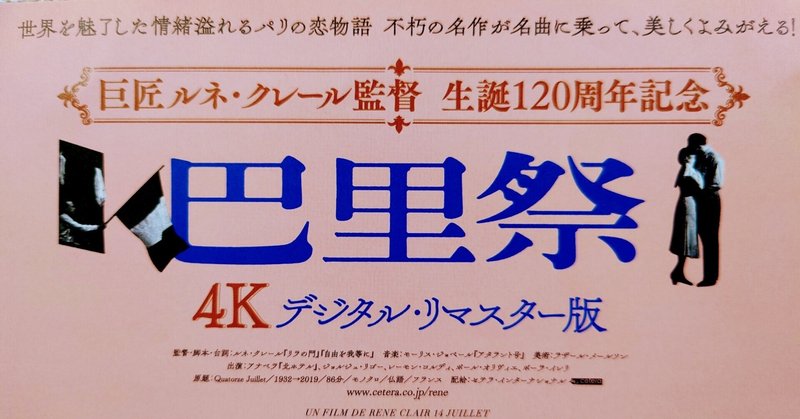

『巴里祭』という言葉について、映画パンフレット(写真)に解説が掲載されているので、そのまま引用する。

巴里への憧れと『巴里祭』 川本三郎(評論家)

日本には「パリ」ではなく「巴里」の時代があった。フランスはプロイセンとの戦争(普仏戦争)に敗れたことで富国強兵をめざす明治国家の手本にならなくなったが、それゆえに逆に芸術家たちには芸術の国として憧れの対象になった。

昭和初期には「巴里熱」が盛んになり、林芙美子や深尾須磨子らの女性作家が巴里に行った。宝塚少女歌劇団のレヴューで歌われた「モン・パリ」が大ヒットした。

『巴里祭』はそうした昭和初期の「巴里熱」のなかで公開され(昭和七年)、絶妙な日本題名と相まって、その時代を代表する映画になった。同時代で『巴里祭』を見たのは、私などの親の世代になる。この映画がどれだけ素晴らしかったか親たちによく聞かされた。

ルネ・クレールの描く巴里は、「芸術の都」「花の都」というより「庶民の町」、日本でいえば、墨田川べりの下町、〝巴里にもこんな下町があるのか〟と当時の日本人は親しみを覚えたことだろう。

邦題『巴里祭』命名のきっかけは、東和商事の川喜多長政社長とかしこ夫人や、宣伝担当の筈見恒夫氏らが、試写を見てはお茶を飲みながら感激を噛みしめあううち、ほんとうに自然にふっと浮かんで決まった、とのことである。

この甘美な恋愛映画を通してフランス・パリへの憧れが浸透して、日本でもフランス好きの人が集まって、パリのムードを楽しむ日になったようだ。

このことからか、日本の歳時記にも「パリ祭」または「巴里祭」として載っており、今でも好んで句に詠まれている。

「巴里祭」の読み方だが、今では多くが「パリサイ」と読むが、名づけた側の東和商事の社長夫人かしこ氏によると、「名付けた者の気持ちとしてはパリまつりでした」という。

俳句では「パリサイ」、または字数の都合で「パリーサイ」とわざわざ伸ばして読む。

歳時記に他国の建国記念日が載るのは異例である。

ほかにはアメリカ独立の記念日が「独立祭」として掲載されている。解説には横浜で独立を祝う祭りとして「みなとまつり」が挙げられているが、きっかけがアメリカの独立なのか、横浜港の開港を祝うのかはっきりしていない。

フランスの建国記念日「Quatorze Juillet(七月十四日)」を題にした映画が、「巴里祭」と名付けられなかったら、俳句で季語として定着しなかっただろう。

そういう意味では、「巴里祭」という季語は、フランスの建国記念日という夏の行事ではなく、「Quatorze Juillet(七月十四日)」という映画そのものが季語になったというのが実態に近いのではなかろうか。

☆映画『Quatorze Juillet(巴里祭)』の主題歌「A Paris dans chaque faubourg(巴里恋しや)」を 小國裕美さんが歌われています。ご紹介します。

(岡田 耕)

*参考文献(引用のほか)

荻 昌弘『男の縁日』大和出版1979年

『日本大歳時記』講談社1983年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?