「ゆりかごのうた」を生んだ白秋の想い

【スキ御礼】「続・白秋が見つけた「赤いあめんぼ」」

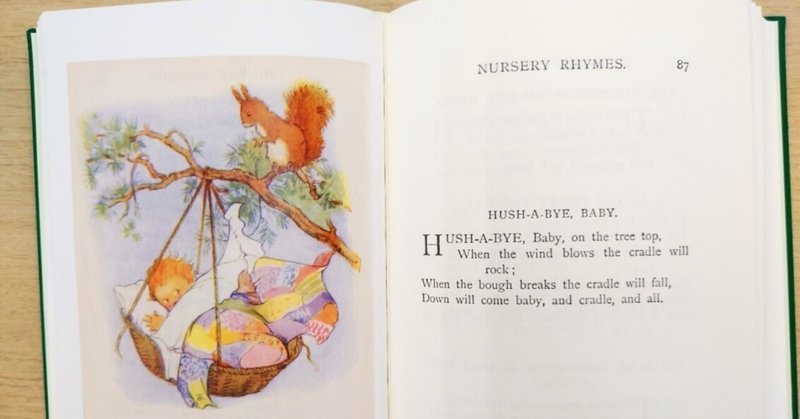

北原白秋がマザーグースの和訳『まざあ・ぐうす』の執筆にあたり、参照した原書の一つに『ナーサリーライムズ』(第4版、初版は1914年)がある。

これにはM.タラントの挿絵が48枚挿入されている。

そのうちの一枚「HUSH-A-BYE,BABY」の頁の挿絵は、ゆりかごが木の枝に吊るされていて、枝にはリスがいる。(写真)

この絵は、白秋の「揺籠のうた」の第三連「揺籠の つなを、 木ねずみが 揺する、よ。」によく似ていることがわかる。

そう思うと、「揺籠のうた」が第三連を軸に創作されていることが見えてきた。その構成と特徴は、次の三つ。

①揺り籠が木に吊るされている場面であること。

②黄色の色調でまとめられていること。

③五感の刺激に訴えていること。

第1連 揺籠の うたを 、カナリヤが 歌ふよ。

カナリヤの種類はすべて黄色とは限らないが、白秋の詩「カナリヤ」には「タンポポ色のカナリヤよ」とあるから、黄色を想定していると思われる。

ゆりかごの赤ちゃんはカナリヤの声に耳を傾けている(聴覚)。

第2連 揺籠の うへに、 枇杷の実が 揺れる、よ。

枇杷の実の色もまた黄色である。白秋が「ゆりかごのうた」を書いた小田原の家の庭には、枇杷の木があったという。赤ちゃんの視線の先には、黄色い枇杷の実が見えている(視覚)。

第3連 揺籠の つなを、 木ねずみが 揺する、よ。

白秋が見たマザーグースの原書の挿絵に似ている。ここだけは黄色ではない。木ねずみ(リス)がゆりかごを揺らすことによって、赤ちゃんは眠りにつこうとしている(触覚)。

第4連 揺籠の ゆめに、 黄色い月が かかる、よ。

ここではじめて「黄色」という具体的な色の名前が出てくる。赤ちゃんは、もう眠っている。黄色いカナリヤの声を聞き、黄色い枇杷の実を見て、リスに揺すられて眠りについて、夢まで黄色い月の色に包まれるのである。

白秋訳の『まざあ・ぐうす』(1921年12月刊行)には、子守歌の類は「ゆりかごうた」「ねんねこうた」が採録されている。

またその四か月後の1922年4月に刊行された『祭の笛』には、第1章が「ねんねのうた」と題されて、「揺籠のうた」をはじめ、子守歌になりそうな詩が11篇収録されている。

原書の「HUSH-A-BYE,BABY」は、英語圏では代表的な子守歌。木に吊ったゆりかごが、風に吹かれて枝が折れ、ゆりかごが赤ちゃんとともに落ちてしまう、という、マザーグースによくある物騒な内容。

原書の「HUSH-A-BYE,BABY」は、白秋の童話の世界になじまない内容だったのか、和訳の『まざあ・ぐうす』には収録されていない。

白秋は「HUSH-A-BYE,BABY」の訳出は止め、原書の挿絵に着想を得て、自分で子守歌を作りたくなったのではないかと思われる。

その思いは、「揺籠のうた」を収録する童謡集『祭の笛』のはしがきに書かれている。

…この中にはふた通りの笛の音があります。ひとつはあなた方のお夢をもつと深くもつと美しくしたいためのもの。もうひとつはあなた方の智慧をもつとこまかくもつと輝かすためのもの、…

「揺籠のうた」は、この一つ目の笛の音だったのだろう。

「揺籠のうた」が発表されたのは、1921年8月。白秋は36歳。その翌年には長男が誕生している。

白秋は、生まれ来る我が子のために子守歌を書き溜めていたのではなかろうか。

☆「ゆりかごのうた」(北原白秋 作詞、草川信 作曲)を すーこ さんが歌われています。ご紹介します。

(岡田 耕)

*参考文献

『マザーグースー20世紀初頭英米選集コレクション』解説 藤野紀男・夏目康子 2008年 (写真)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?