経済学と化学をつなぐ「見えざる手」(後編)

前編のあらすじ

1884年にフランスの化学者ル・シャトリエは、分子の「変化を"嫌がる"」性質が化学反応の方向性を支配するという原理を発見し、自然科学界に一大センセーションを巻き起こした。同時に、分子が意志を持って変化に抗うという化学の「見えざる手」的世界観は、社会科学とりわけ経済学にも影響を与えた。後編では、アメリカの大経済学者サミュエルソンが成し遂げた、ル・シャトリエの原理を用いた経済現象解明の本質に迫る。前編はこちら。

天才経済学者が成し遂げた偉大な"化学結合"

アメリカの経済学者ポール・サミュエルソンは20世紀を代表する経済学者の一人である。彼の経済学への貢献は非常に多岐に渡るが、それまで別々の理論体系として存在したミクロ経済学(新古典派)とマクロ経済学(ケインズ理論)を統合し「新古典派総合」として結実させたことが大きい。この偉大な"化学結合"は経済学の教科書として1948年に出版され、全世界で1,000万部を超える大ベストセラーとなっている。

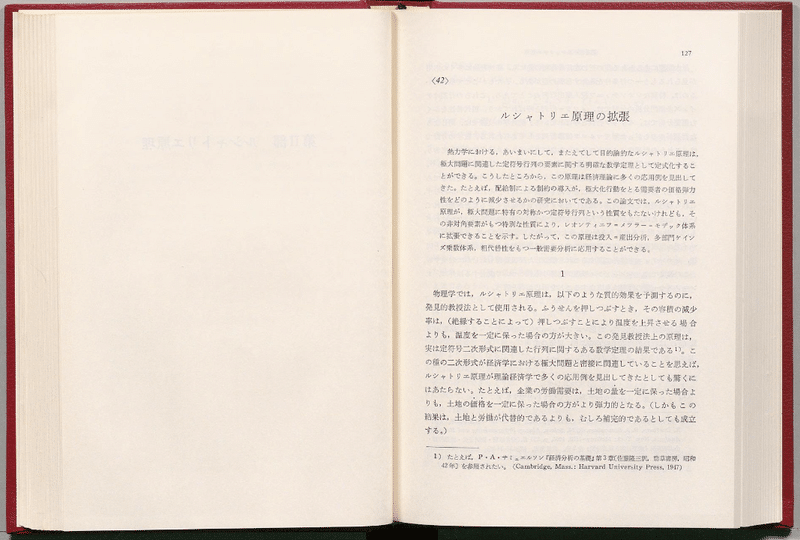

また、彼の貢献は高度な数学を駆使した経済理論の厳密な定式化にも特徴があり、1947年に出版された最も有名な論文『経済分析の基礎』は、経済学の数学化時代を引き起こした記念碑的な著作として知られる。この論文に残された次の言葉が、彼の理論的性格を端的に残していると言えよう。

様々な理論の中心的な特徴の間に類似性が存在していることは、一つの一般理論が存在することを暗示している。なぜなら、一般理論が様々な理論の根底にあり、中心的な特徴に関してそれらの理論を統合しているからである

この言葉は、様々な理論の間の「形式上の類似性」を基礎づけることの重要性を指摘している。かくして経済理論統一の過程で、サミュエルソンは経済学と化学の"結合"をも成し遂げたのであった。そして非常に興味深いことに、ル・シャトリエの中にも「熱現象、電気現象、そして化学現象の統合」というまさに同様の学問的姿勢を見ることができ、2人の天才の「世界の見方」にさえも「形式的な類似性」が見られる点で大変示唆深い。世代が一部重なる両者に交流があったかは定かでないが、仮にあったとすれば互いに異分野ながら意気投合していたのではないか、との期待を禁じ得ない。

化学現象においても電気現象においても、外因の影響を打消そうとするきわめて形式的に類似した現象が起こることに気づいた。このような共通性から、この現象がもっと一般的に、広い範囲の要因について起こるのではないかとルシャトリエは考えたが、1884年の論文では、化学平衡に与える温度、圧力、濃度などの要因の影響に関する仮説を立てた。

(中略)電気現象には化学における平行移動と類似した現象がみられるので、両分野の現象とももっと包括的な力学の作用と反作用の法則の中に含めて取り扱うことができるのではないかと考えていた。

(中略)この考えのなかには、あらゆる現象をエネルギーに還元して取扱おうとするエネルギー一元論的な志向があった。

変化に直面した時、我々はどう"反応"するか?

ル・シャトリエの原理を振り返ろう。それは様々な方向に反応が進行するのは、分子の「変化を"嫌がる"」性質の結果である、という主張であった。

化学平衡にある反応系において、ある外部条件を変化させると、その変化を打ち消す方向へ平衡は移動するが、別の条件に制約を課した場合、その制約がない場合ほどには大きく移動しないことがある。

これは分子の「条件の変化を嫌がる」性質による効果が、一方の条件では合成方向に、他方では分解方向にと、互いに逆方向に働くためである

では、何かの変化に直面した時、人はどのような行動をとるか?この問いに答える手がかりを、経済学は用意している―それは「弾力性」という概念である。弾力性とは、人や企業が所得の増減や価格変動などに直面した時、購入量や生産量をどのように変化させるのかを表すものである。つまりル・シャトリエの原理による経済現象解明のヒントは「外部環境の変化が起きた時に、消費者や企業の弾力性はどう変化するか?」を考えることになろう。

ここでサミュエルソンは、大胆にもル・シャトリエの原理を直接的に応用し、経済現象の予測を試みた。例えば、次のようなものである。

どれか一つの食品、例えば$${i}$$番目の食品の価格$${P_i}$$を引き上げると、$${i}$$財の消費量$${x_i}$$は減少する。しかし同じ$${P_i}$$の値上げに伴う$${x_i}$$の減少幅は、体系に新しい制約(予算や摂取すべき栄養素など)を加えるたびに小さくなる

石炭の消費量の増加は、石炭の産出量を必ず増加させる。同じ状況で、他の財、例えば鉄の産出量を変化できないように制約を課した場合、石炭消費の増加に誘発された石炭産出の増加量は、制約が無い場合に比べ小さくなる。

このように、総産出量に新しい制約を加えれば加えるほど、石炭の消費量1単位の増加に対する石炭産出の増加量はより小さくなる

化学におけるル・シャトリエの原理との類似性が、お分かりいただけただろうか。前者の事例と前編のアンモニア合成実験を比較すると、風船を手で圧縮すると(=食品$${i}$$の値段$${P_i}$$を上げると)、アンモニアが合成される(=食品$${i}$$の消費量$${x_i}$$は減少する)。他の条件を揃えて、風船内外の熱の移動に制限をかけると(=体系に予算や栄養素に関する新たな制約を課すと)、同じだけ圧力を高めても以前よりはアンモニアが増えない(=同じだけ値上げしても以前より消費量は落ちない)、ということである。

より一般化すれば、何かに制限をかければかけるほど、人や企業の価格や消費、生産に関する弾力性が低下する、ということを主張している訳である。そしてサミュエルソンの経済理論がまとめられた『経済動学の理論』(勁草書房)の中で、この事実は上記以外にも以下の様々な事例に見られ、かつ数学的にも証明可能である、と述べられている。

配給制の導入が、極大化行動をとる需要者の価格弾力性を減少させる

企業の労働需要は、土地の量を一定に保った場合よりも、土地の価格を一定に保った場合の方がより弾力的となる

一点、注意を要するのは、この理論が局所的な法則として記述されている点である。つまり、この原理は食品$${i}$$の最初の価格や消費量、石炭の最初の消費量や産出量の近くで変化が起きた際、他の制約の存在により弾力性が低下することを主張しており、ドンと大きな変化を加えた時にも大域的に成り立つとは必ずしも言えない、という点である。

数学的に厳密な議論はここでは触れないが、証明の方針は次の通りである。食品$${i}$$の価格$${P_i}$$が値上がりした時、他になんの制約もない状況で消費者が買い控えることによる消費量$${x_i}$$の減少量は、合理的な消費者が価格変動と自身の好みを踏まえて選択したファーストベストの選択肢である。ここに追加的な制約が課された場合、その結果選ばれる選択肢はどんなに良くてもファーストベストと同等か一般にはセカンドベストであり、ファーストベストを超える選択肢を選べる道理は何もないことが示される。

『サミュエルソン経済学体系 〈4〉 経済動学の理論(1981)』

企業に課される"制約"とは、一体何か?

今日認識されている経済学のル・シャトリエの原理は、企業の生産に関する理論である。従って以降は生産者理論に焦点を当て、現在なじみ深い理論に到達する最後のピースを考える。

それは「現実の企業が直面する制約とは何か?」という問いである。現在の主流派ミクロ経済学において、企業は「材料を投入すると製品を産出するブラックボックス的な変換装置」と仮定され、数学的には生産関数として表現される。また、企業の特性(=生産関数の形状)に影響を与える生産要素として、労働力や設備(機械など)が通常想定される。そしてこれらの生産要素が調整可能な変数と見なせるか、動かせない定数と見なすか、という視点で「短期」と「長期」が定義されるのである。

ミクロ経済学における「短期」と「長期」

全ての生産要素の量を変えることができる期間を長期といい、一部の生産要素の量が固定されてしまうような期間を短期という

例えば、労働力はすぐにシフトで調整できるが設備の台数は変えられないので固定的に設定する状況を短期生産関数、設備も含めて全ての生産要素を変数として自由に調整できる状況を長期生産関数として表現する。

さて、上記のような生産要素を駆使して製品を生産している企業が外部環境の変化に直面した際、どのようなことが起こるだろうか?例えば、何らかの事情により自社製品の需要が変動し、それに応じて生産量を調整することを考える。短期的には企業の生産設備には、それに見合った適正な生産規模が存在する。例えばある製鉄企業A社の適正生産規模が年間100万トンの状況で、実際の生産規模が変動した場合を考える。

実際の生産規模がA社の適正規模を下回り、60万トンしか生産しない場合

A社は実際の生産水準よりも大掛かりな設備を常時稼働させる必要があり、この生産コストは、適正生産規模が60トンであるような(例えばB社の)設備を使って60トンを製造するのにかかるコストよりも大きくなってしまう。

実際の生産規模がA社の適正規模を上回り、150トンになった場合

A社は150トンの生産を達成すべく、全設備を休日も惜しんで稼働させ、納期に間に合わせるべく追加的な物流サービスの利用に踏み切るだろう。その結果生じる休出手当や設備故障時の修理コスト、追加的な物流コストなどを払うことになり、やはり適正生産規模が150トンであるような(例えばC社の)設備を使って150トンを製造するのにかかるコストよりも大きくなるばかりか、最悪生産停止に陥ってしまう可能性もある。

実際の生産規模が100トンの場合

上記とちょうど逆の議論をすることで、A社は他社と比較して最低コストで100トンを生産できる。

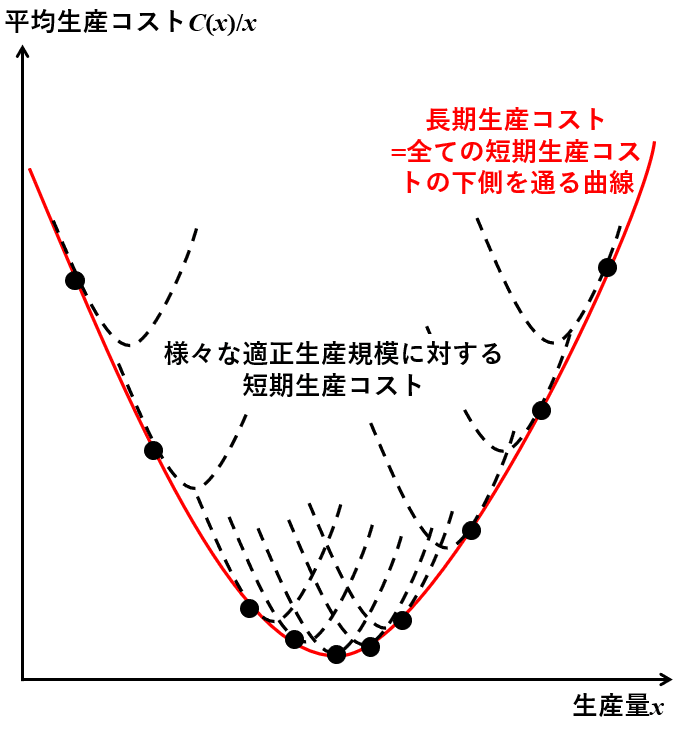

上記を一般化すると、企業の生産設備には適正な生産規模$${x}$$が存在し、その適正規模以外の量$${y}$$を生産した場合の生産コストは、その量$${y}$$が適正規模である生産設備を持つ企業の生産コストを必ず上回る、ということが言える。このような事態になるのは、当然ながら企業の生産設備は短期的には増強や縮小ができないためであり(そもそもこれ自身が短期の定義であった)、長期であれば、企業は任意の生産規模$${x}$$や$${y}$$に対して適正な生産設備に調整することができる。従って企業の長期生産コストは、各生産規模における短期生産コスト以下となり、短期的に適正な生産規模において、その短期生産コストと長期生産コストは等しくなる訳である。特にある量を生産する場合の生産物一単位当たりの平均生産コストは、短期と長期で以下の図のような関係になることが知られている。

ところで、企業には短期的には自身の設備に照らし適正な生産規模がある、というのは企業側の都合であり、消費者の知ったことではない。市場では価格を介して両者の需給が調整されるため、価格が上がれば需要が減り、逆に価格が下がれば需要は増える。この状況に、企業はどう対応するか?

需要が増えた時、上記の通り適正水準を超える生産には緊急対応に必要なコストや故障などのリスクに備えるコストがかかることを述べた。従って、需要を満たすべく生産量を増やしたいが、適正水準を超えると作れば作るほど追加的な生産当たり生み出される利潤が減り、やがて緊急対応コストが膨大になり、作れば作るほど赤字の状況になる。このような生産上の制約に直面した企業は、自社の利潤を最大化する観点から、そのような生産上の制約が無い企業ほどには生産量を増やせない。

逆に需要が減った時、生産上の制約が無ければ、減少後の需要を満たす生産量において最大利潤を獲得できるように設備側を調整するが、現実的にそれは難しく、「作るほど赤字」の状態になるまでは作れば作るほど利益は出るため、上記と同じく生産上の制約から、そのような生産上の制約がない企業ほどには生産量を減らせない。

このことから、財の市場価格に応じた企業の生産量を表す供給曲線を見ると、価格変動に対して長期では設備を柔軟に調整し生産量をコントロールできるが、短期では生産上の制約により、価格変動に対する生産量の調整幅は長期に比べて小さくなる。かくして我々は、今日知られているル・シャトリエの原理に辿り着くのである―。

ル・シャトリエの原理

長期供給曲線の方が、短期供給曲線より価格弾力性が大きい

―急な需要変動に生産調整が追い付かない企業は、さながら急圧縮で熱の拡散が間に合わず合成反応が阻害された分子のようである―。

・・・

2022年5月19日付『化学工業日報』は、地政学的リスクに端を発するマクロ経済環境の急変を受け、BASF社をはじめとする独化学企業の先行き不透明感を以下のように報じた。

天然ガスの供給不安、エネルギーや原材料価格の高騰、不透明な需要動向などが懸念材料になっている。(中略)同社(筆者注:BASF社)によれば、プラントは減産を余儀なくされるだけでなく、生産活動を取りやめざるを得なくなる可能性さえあるという。(中略)BASFはドイツで天然ガスのアロケーションが迫られた場合、エネルギー集約型、あるいは原料として天然ガスを大量に用いる製品の生産を削減することになるとしており、アンモニアを有力な候補に挙げている。

独BASF社は、創業150年の歴史を誇る世界最大の総合化学メーカーである。同社が1906年に確立した化学工業史上最も偉大な発明「ハーバー・ボッシュ法」は、アンモニアすなわち化学肥料の大量生産を可能にし、20世紀以降の人口爆発を支え、「水と空気からパンを作る、現代の錬金術」と言われた。この製法確立の主因はまさに、鉄触媒の発明によるル・シャトリエの原理の「克服」と言えるものであった。

翻って、同社が足元で直面する現実は、かつて「原理」を手中に収めた同社自身が、まさにその「原理」の手のひらの上にいることを突き付けられているという、そんな「見えざる手」の存在を想起させる、なんとも皮肉めいた世界観を我々に提示するのであった―。

2つの「見えざる手」― むすびにかえて

―いかがだっただろうか?これは私の断片的な知識と手に入る資料を総動員した結果、私なりに納得した一つの解釈に過ぎないため諸々ご容赦頂きつつ、異なる見方に対する議論は大いに歓迎したい。以下にて、私がこの探訪の道中に思索した様々な論点について投げかけ、むすびにかえたい。

サミュエルソンによる「ル・シャトリエの原理」の解釈について

サミュエルソンが応用した「ル・シャトリエの原理」は「何かに制限をかければかけるほど、人や企業の価格や消費、生産に関する弾力性が低下する」という洞察だが、これは本家「原理」にとってみればいささか飛躍があるように感じ、ここの接続が私の最も苦心した部分であった。化学の文脈では、条件の付加により合成反応を有利にも不利にもでき、そもそも化学反応自体が可逆的であるためである。従ってこの化学的描像に沿うべく一般化するならば、経済学の文脈でも条件Aと条件Bの間に相互作用があり、条件Bの導入が条件Aを緩めることで、かえって弾力性が増す、というようなこともあり得るのではないか?そのような具体事例も探索しつつ思考を深めたい。

制約条件下における合理性について

経済学の「ル・シャトリエの原理」が示唆する一つの重要な側面は、ある条件を変更した際、思ったように相手が動かなかった場合、単に反応が鈍いのではなく、他の種々の条件をも勘案した結果至ったセカンドベストとして合理的なリアクションだった可能性がある。「言いたいことは分かるんだけどね…」「こうするしか方法ないよなあ」という現実の制約にがんじがらめになっている組織に対しては、見えると見えざるとにかかわらず、「この状況を規定している制約条件は何か?」という視点を忘れないようにしたい。

2つの「見えざる手」について

最後の論点は、この「ル・シャトリエの原理」の文脈における化学、そして経済学の「見えざる手」は一体何か?という問いである。化学においてそれは「反応する分子同士の化学的親和性」と「体系における分子の密集度」であり、主に前者への制約が温度、後者への制約が濃度や圧力である。総体としての反応系の振る舞いの予測困難性はさておき、一つ一つの分子に働く力のメカニズムは相当程度解明されており、困難さはどちらかというとそれが集まることによるカオス的な難しさなのでは、と理解している。

翻って経済学においてはどうだろうか?上述の通り主流派経済学では企業をブラックボックスとして捉えるが、近年このブラックボックスの中を解明しようとする組織の経済学が勃興している。企業が短期的に受ける生産制約の正体は、一つには設備や時間・距離などの物理的な制約、さらにもう一つには組織的な制約があろう。組織的制約の違いが短期生産制約の違いとなり、ひいては企業行動の差別化や競争優位の源泉になる可能性がある。この分野の理解を深めることが私の表現活動の一つの大目標であり、まさに「見えざる手」を可視化する取り組みと理解しているため、思考を深めこのテーマを再訪したい。その中では、化学的に示唆された「親和性」「密集度」の概念がアナロジーとして再び頭をもたげてくる可能性があるのではないか、とひそかに仮想している。

ここまで読み進めて頂いた読者には感謝申し上げたい。願わくはこの記事が何かの気づきのきっかけになればと思うが、私の想定よりも反応が薄かった場合、そこに課せられている制約条件は何か、思案するとしよう。

最後に、改めて問いたい―

実は、この一見何の関係もなさそうな事象は「ル・シャトリエの原理」という全く同じ原理によって起きている―と言われたら、納得できるだろうか?

企業は長期的には設備を自由に調整できるので、短期より柔軟に生産できる

化学平衡状態に変化を与えると、その変化を打ち消すように化学反応が進む

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?