◆読書日記.《丸山圭三郎『言葉とは何か』』》

<2023年5月8日>

丸山圭三郎『言葉とは何か』読了。

丸山は日本のソシュール研究の第一人者であり、80年代のポスト構造主義ブームでは主著『ソシュールの思想』(1981年)で一躍言論界で注目を浴びた思想家でもある言語学者・フランス語学者。

本書は1982年に出版された丸山の『フランス語とフランス人気質』(日本放送出版界)から、言語学やソシュールに関する入門的な部分が書かれていた前半部分「言葉と文化」「言葉とは何か」を抜き出して独立して1冊とした内容。

1冊の本を半分に分割して出した内容なので分量としては少ない。そのため後半は、編者の中尾浩による解説と術語解説、本書で挙げられている人物紹介、参考図書案内を付けて装いも新たに『言葉とは何か』という入門書的な形式にして復刊されている。

分量自体は短いのだが、内容自体は非常に凝縮されて充実していると感じた。

内容については、前に上げた2記事、千野栄一『言語学を学ぶ』と田中克彦『言語学とは何か』よりも簡にして要を得ていて分かりやすい。

おそらく「言語学」というものは何か?を問う前に、この言語学が扱う意味での「言語」という、この曖昧模糊としたものが何なのか、という事を本書によって理解したほうが、言語学には入って行きやすいかもしれない。

という事で『言語学を学ぶ』『言語学とは何か』の2著によってだいぶ混乱していた自分の頭も今はある程度整理されたという感じがする。丸山さんのおかげだ。

以前の記事でも書いたように、ぼくが言語学について勉強し始めたのは、あくまでぼくが今年の課題書としているソシュールの『一般言語学講義』を読むための準備段階として、ある程度の概要を抑えておこうと考えたためであった。

そのため、当初の予定ではあまり言語学そのものについては深入りするつもりはなかった。

が、『言語学を学ぶ』『言語学とは何か』を読んで、言語学がぼくの想像以上にその裾野が広く、想像以上に一般的な知識とはかけ離れて研究が発展されているものであって、ちょっとばかり齧る程度ではなかなかその核心までは踏み込めないものだと感じた。

エドワード・サピアの『言語』くらいは読んで置いたほうがいいかな?とも思ったが、そこまで時間を書けるのも遠回りが過ぎる――と思ったので、たまたま書店で見かけた丸山圭三郎の本書を以て「言語学」と「ソシュール」とを繋ぐ架け橋になるんじゃないかと期待して読み始めたのである。

この目論みはあたっていた。丸山の説明は非常に分かり易く、なるほど、アレはそういう風に説明するのと分かりやすいのかと何度も目からウロコが落ちるような気持ちにさせられた。

◆◆◆

という事で、本書は近代言語学が解き明かしてきた「言葉」というものの正体を、主にソシュールの思想に沿って分かり易く説明していく「言語」入門である。

以前の記事でも紹介して来たように、近代言語学とそれ以前の言語学では認識や常識がかけ離れているので、われわれが思い浮かべる一般的な知識レベルのイメージにおける「言語」と、近代言語学で扱う対象としての「言語」というのは、だいぶ違っていると思ったほうがいい。

その認識の違いについては、ほぼ本書一冊を読めば概要くらいは理解できるのではないだろうか、と思えるほど本書の内容は充実している。

そもそも「近代言語学」というものが、それ以前の言語学と違った方向に向かうようになったのはソシュールの研究によるものが大きいのである。ソシュールは言語学においてコペルニクス的な大転換を行ったと言われているほどなのだ。

本書で主に解説されているのは、その「近代言語学」の内容であり、近代言語学で扱っている対象としての「言葉」である。そして、その近代言語学の祖と言われているのがソシュールであるからこそ、ソシュールの学説を紹介する事がそのまま近代言語学が成立した経緯となったわけである。

ありがたい事に、ぼくの中ではこれで近代言語学とソシュールの間に、みごとに架橋がなされた。

◆◆◆

ソシュールの解説本は過去1~2冊読んだ事はあったはずなのだが、それでも今回は本書を読んでいてソシュールの主張している「言語」というものについて、まだ誤解していた部分が多い事に気づいて驚かされた。

ソシュールのテーゼの中でも最も驚いたのは、ソシュールははっきりと「言葉は記号ではない」と言っている事であった。

フランス語では記号のことを signe と言いますが、signe には「目印、徴候、予兆、合図、符号」などという意味があり、日常的には黒雲が嵐の signe, 煙が火の signe, 三十八度の熱が病気の signe というふうにさえ用いられます。そうしてみると《記号》とは「直接に知覚できる事象で、知覚できない別の事象について、それを告知したり指さしたりするもの」と定義できるかも知れません。ちなみに『広辞苑』にあたってみますと、記号とは「一定の思想内容を示すための手段として、文字・符号などの総称」と定義されており、つづいて「言語も記号の一と考えられる」とあります。

ところが、こうした一般常識に反して、「言葉は記号ではない」という認識がソシュール言語哲学の根本にあるということを忘れてはなりません。

こういう所から既に、一般的な常識と近代言語学の常識が違っているという事が伺える。

一般的に考えられている言語は、「言語外現実」である何かしらの事物や概念を示している記号であるといった感じのイメージがあるかもしれない。

しかし、それを近代言語学は否定しているのである。それは、近代言語学以前の「言語」のイメージで、古代ギリシアから伝統的に受け継がれてきている言語イメージだからこそ、ソシュールはその「固定概念」をまずは否定しなければならなかったのである。

そもそも、われわれは物心ついた時から、既に自然に「言語」の中にドップリと浸かって生きていた。だから、こういった言語にまつわる「固定概念」の正体といったものになかなか気づく事ができないのである。

われわれにとって言葉とは何だろうか? 言葉は、――言葉とは独立してある「言語外現実」の事物や概念や現象を示すために、それに対して付ける記号だ――という認識があるかもしれない。

しかし、そこに既に「固定概念」がある。

言葉というものは、あくまでわれわれの使っている母国語に固有の文化にのみ共通した概念であり、言葉によってわれわれは概念や事物を区別し、世界を区分しグループ化して整理しているという事情がある。

先に「区分され、グループ化された事物や概念」が存在しているわけではないのである。

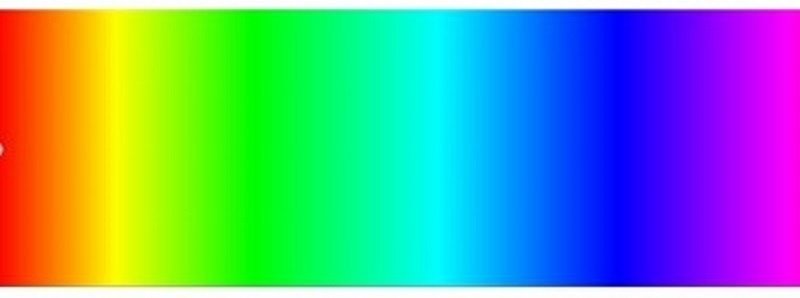

これは前回の田中克彦『言語学とは何か』の記事の繰り返しとなってしまうかもしれないが――英語とローデシアのショナ語、リベリアのバッサ語の三つの言語を比較して、言語によって色の分類が全く違っている事を示した図というのがある(グリースン『記述言語学入門』の図を参照)。

例えばわれわれの使っている「緑色」と、英語の「green」とは微妙に範囲が違っている。普通「緑」と言えば濃い緑が「緑」で明るい緑色は「黄緑」と言うが、英語ではどちらも「green」の範疇に入っている。

その他にも、日本の伝統的な「青」という色のイメージは、「青々と茂る樹々」という表現があるように、緑に近い色までも「青」の範疇に入れる事がある。信号の「青」を思い浮かべてみても、あれは緑色に近い色をしている。

これは中国も同じように緑に近い色まで「青」の範疇に入れる傾向があるのだという。

それに比べて西洋で「blue」は、紫色に近い範囲までも「blue」に入る事もある。

つまり「緑」イコール「green」ではないし、「青」イコール「blue」ではないのである。

両者の領域は、微妙にズレており、決して完全にイコールで結べるものではないのだ。

これらの「色」をわれわれは、可視スペクトルのグラデーションの中から恣意的に区切って、それぞれに名前を付けているのである。

「言語外現実」にあるものとは、どこからが「青」でどこからが「緑」なのか、という区分はない。

自然に存在しているのは、光の波長の違いで変化する「グラデーション」であり、「青」などという具体的な区分などはないのである。

言葉が成立する以前の現実というものはグラデーションであり、区分の存在しない混沌とした連続体なのである。

われわれは、「青という言葉」を作ったり「青という言葉」を認識すると同時に、その色の区分に「青という意味」を与えている。

つまり「言葉」というものは、もともと存在している何かしら言語外の現実を指さして「それこれは〇〇というものである」という記号を付けているのではなくて、――われわれは言葉を作ると同時に言語外の現実を区分し、グループ化し、カテゴリ分けしているのである。

だから、「言葉」は厳密に言って、記号と同じ機能をしていない。そのためにソシュールは「言葉は記号ではない」と指摘しているのだ。

「言葉」というものは「表現」であると同時に「意味」だというのが、ソシュール以後の近代言語学の「言語」の捉え方なのである。

それ以前の言語学における「言葉」とは、「表現」でしかなかった。「言葉」とは、整理整頓されている現実の諸物や概念に対して名前付けをする《記号》でしかなかったのである。

近代言語学にとって「言葉」とは、その記号的なものの中に「意味」や「区分」の機能が食い込んでいるのである。

メルロ=ポンティも「両者は互いに含み合っているのであり、意味は言葉のなかにとりこまれ、言葉は意味の外面的存在となっているのだ」と指摘している。

そして、言語というものは体系となっているので、われわれは言葉を覚えていくと同時に、世界を区分する意味体系を自分の脳内にインストールしていくわけである。

言葉は、それが話されている社会にのみ共通な、経験の固有の概念化・構造化であって、外国語を学ぶということは、すでに知っている事物や概念の新しい名前を知ることではなく、今までとは全く異なった分析やカテゴリー化の新しい視点を獲得することにほかなりません。

言語が、それ自身文化であり、思考形式であるというのも、右のような事実から言われることで、たとえばフランス語を学ぶということはとりもなおさず、全く新しいものの見方を身につけること、すでに私たちが日本語を通して知っている世界を別の観点から読解・把握することであり、日本的思考といういわば《単眼》に、フランス的思考を加えた《複眼》にし、これを通して新しい生き方を始めることなのです。

われわれは気づけば、いつの間にか自らの使う「母国語」の中にドップリと浸かって生活しており、自然とその母国語の「言葉」の中に含まれている「概念」を基盤にして物事を考え、世界を認識して生活を送っている。

――だから、そこに存在している「固定概念」になかなか気づく事がない、という事を幾らかは理解できただろうか?

言語学が「科学」の対象として「言葉」を扱う、という事は、その言葉にまつわる「固定概念」の正体というものを、まずはっきりと認識しなければならない。

ソシュールの学説が言語学において「コペルニクス的な大転換」であったというのは、そういった古代から延々と受け継いできた「固定概念」を、覆す所から出発したからなのである。

(勿論、われわれの持っている、言語に関する固定概念というのはこれだけではない。ソシュールは古代から伝統的に受け継がれてきた、一般的に持たれている様々な言語観の固定概念を覆し、曖昧にしか把握されていなかった「言語」という概念の様々な機能をハッキリと整理して示して見せたのである。)

◆◆◆

という事で、ぼくがソシュールを学ぶ前段階の課題として想定していた「言語学の概要」と「言語学の中におけるソシュールの位置づけ」の理解については、本書によってだいたいのところ目算がついた。

そしてこの前に読んだ2著、千野栄一『言語学を学ぶ』と田中克彦『言語学とは何か』によって新たに発生してしまった「近代言語学において『言語』というものを説明するのは、何故そうも難しいと言われているのか?」という疑問についても、丸山さんの説明でだいたい納得する事ができた。

言語というものが、いかに曖昧模糊として正体がつかめず、「思想」に値するものなのか。それは「われわれの依存している思考基盤について、その思考基盤そのものを使って思考せねばならない」という、ある意味数学基礎論のような難解さがあるのかもしれない。

そう考えればこれは「論理基礎論」を想定していたソシュールの超越論的現象学の範疇にも入ってくる学問なのかもしれない。ぼくの興味範囲だ。

近代言語学の面白さというのは、そういった言語の原理を知る事と同時に、それが人間の認識機能そのものの謎に迫る事にもなるという事にもあるだろう。

言語には世界を分類し、抽象化し、グループ化し、カテゴライズする機能がある。という事は、これは西洋哲学史で言えばカントが『実践理性批判』で構想していた人間のア・プリオリなカテゴリー論の正体だったという事でもあるだろう。

「言語」そのものを対象とするという事は、つまり西洋哲学史で言えば認識論にも接続する話となってくるわけである。

前回、田中克彦『言語学とは何か』を読んだ事で、何故ソシュールが近代言語学の祖であると同時に構造主義の祖だと言われるのか、その意味に思い至ったが、今回はそれだけでなくソシュールがなぜ西洋哲学史の中の重要な位置を占めているのか、その理由も同時に理解した気がする。

そして、更なる本書の収穫の一つにあったのは、日本でポスト構造主義ブームの寵児として有名になった丸山圭三郎が、何故単なる「ソシュール研究家」ではなく「思想家」として独立して評価されているのか、という疑問を解消してくれた部分であった。

日本にソシュールの学説が紹介されたのは非常に早かったという。既に戦前の1928年には『一般言語学講義』は日本語に訳されていて、それは英訳版だけでなくドイツ語訳やロシア語訳よりも早い翻訳だったという。

初期の丸山の仕事は日本におけるソシュール研究の第二世代といって良い位置付けらしい。

その丸山が単なる「学者」から「思想家」と見做されるようになるのは中期~後期からだったらしい。

その部分については大まかに本書の解説で、本書の編者でもある中尾浩が説明してくれている。

その解説文にもかいてることだが、丸山がソシュールを乗り越える方法として「文学」を考えていたという事は、ぼくとしてはなかなかに興味深い事実であった。

中尾浩によれば、丸山の最後の著作となった『ホモ・モルタリス』のエピローグは自作の物語だったのだという。

丸山圭三郎は国際基督教大学で教鞭をとっていた際、L・イェルムスレウの直弟子であったニールス・エゲから「あなたは文学を専攻しているのにソシュールを読んでいないのですか」と言われ驚かされたという。

なぜ「文学」を専攻していたら、言語学のソシュールを読まねばならないのか。

しかし、丸山がソシュール研究に傾倒していったのはこれがきっかけだったという。

その丸山が、ソシュールの乗り越えの果てに行きついたびが「文学」だったというのも、なかなかに感慨深い事実だ。丸山の後期思想にも是非触れてみたいものである。

本書の解説にもあるように、「コトバにする」という事は、絵を書く事と同じような表現行為なのかもしれない。

絵も、単なる《記号》として機能するだけではなく、描く事によって新たに意味が生まれてくるし、新しいイメージや概念をも生み出す事ができるものだ。

だが「言語」が絵と大きく違っているのは、人間の思考はその「言語」に大きく依存しているのであり「言語」という思考基盤がなければ、西洋世界が切り開いてきた科学を始めとする学問群は成立しなかったという事だろう。

その乗り越えとしての「文学」だというのは、面白い切り口なのではないかと思うのだ。

例えば「詩」が文学の脱構築的な役割を発揮する事があるように、丸山さんも「文学」にはある種の言語的な拘束からの乗り越えの機能があるのではないかと考えたのかもしれない。

言語学というものが、音声学や音韻論や翻訳問題だけでなく、西洋思想に深く関わってくる認識論であり構造主義思想であり記号論であり、更には文化論や文学にまで影響する射程を備えていたとは、本書を読んで改めて自分の中の意識を改めさせられる思いであった。

しかし、本書は分かり易くて分量的にも短い本であったというのにもかかわらず、読み通すのに非常に慎重にならざるを得ない一冊であった。

今まで言語について色々と誤解していた事についてサッパリと分かり易く説明してくれている半面、ちゃんと一つ一つ正確に理解しておかないと、自分の中にある「言葉」の常識に引き寄せられて、いつの間にか本書に書かれている内容を誤読していたりもしたからである。

やれやれ、なるほど。これが「言語」の難しさか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?