私のキャリアはわらしべ長者③求められ役立てる悦び

30代の終わりまでに7回転職し、

50手前でフリーランスになった私の

「わらしべ長者」

のようなキャリアを、何回かに分けてたどっています。

まぁ「長者」にはなっていませんが、

気持ちの面で満たされた、という意味で。

少し間が空きましたが、

第1回は「何か」を探し求めて28歳で3回の転職をし、

第2回では、その「何か」を見つけ、4回目の転職で初めてステップアップできたところまで書きました。

今回は、コンビニ店長を卒業後、小売業のコンサルとして成長し、キャリアの充実期に入ったお話です。

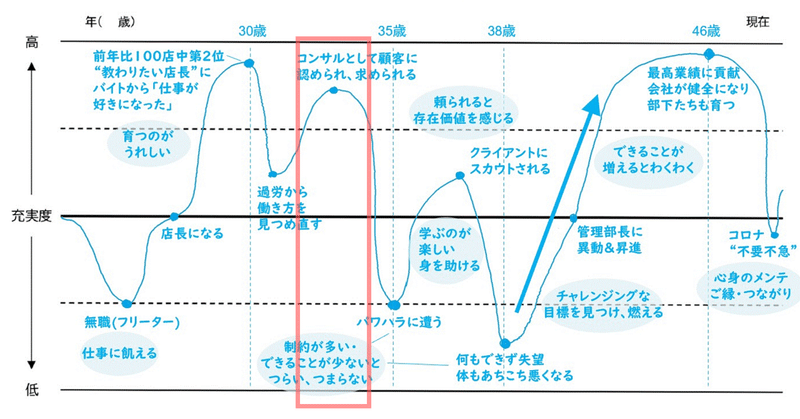

トップ画像「ライフラインチャート」 の、赤で囲った部分になります。

※ライフラインチャート :キャリアの充実度。詳しくはコチラ ↓

5社目:小売コンサル(32-35歳)

コンビニの次の転職先は、小売業を対象とした業務改善のコンサルティング会社です。

商品管理や従業員のオペレーション、防犯(万引や内部不正の防止)の観点から店舗を調査して課題を抽出し、商品管理システムや防犯設備の導入、マニュアル作成、研修、現場指導などを行っています。

立ち上げ間もないベンチャー企業で、まだ人数が少なかったため、すぐ現場で活躍できるチャンスがありました。

まだ土台をつくる段階で方法論が固まっていなかったので、自分がこれまで物流業や小売の店長で身につけたスキルや経験を活かしながら、自分で考えて仕事できる環境でした。

担当させてもらったクライアントはどれも思い出深く、私に成長の機会を与えてくれました。中でも特に大きかったのは、初めてメインの担当となったカー用品店を運営する会社です。

そこは創業者がトイレ掃除で有名な会社で、きれいなお店と親切ていねいなサービスをウリにしています。

ただ、お店によって売場づくりやサービスのレベルに差が生まれていて、ウリを発揮できていない、ブランドイメージが守れていない、という悩みを抱えていました。

それを解消するために店舗運営マニュアルを作ったものの、使われておらず機能していない。そこで今回、新たに使えるマニュアルを作成したい、というのが今回の依頼内容でした。

まず、複数のお店に入り込んで現状を調査し、いいところと改善点を抽出。そこからあるべきオペレーションを構築してマニュアル化していきました。

この仕事を通じて、得たことがふたつあります。

ひとつは、クライアントとの関わり方、特にやりたいことの実現や課題の解決に向けた支援の仕方です。

関わる・支援する

クライアントが抱える大きな課題として、こういうものがありました。

掃除の重要性を説く創業者の教えを盲目的に守り過ぎるあまり、開店前の朝に掃除をやりすぎて、開店する頃には疲れ切ってしまう。その結果サービスが劣化し、ミスも多発。お客さんが手を触れた後の商品整理に手が回らず、売場がガタガタな状態が長時間続いている、というのです。

創業者が掃除を重視したのは、お客様に気持ちよく買い物してもらいたいのはもちろんですが、創業当時は、車好きのやんちゃな若者が集まる荒れた業界を何とかしたい、という思いからだったそうです。

取り組んでいくうちに店員の仕事に対する姿勢が変化し始めたのを見て、ていねいな掃除を通じた店員教育をするようになった、とのことでした。

取り組むべき物事=掃除をする対象に対して、遠くから眺めて適当にこなすのではなく、対象物に近づいて自分の手で触れ、ていねいに徹底的に取り組むことを大切にする。凡事徹底。

そうやって業界をつくりあげ、人を教育してきた、とのこと。

そんなカリスマ的な創業者の影響を強く受けて忠実に守る人は「これをおろそかにすると、ウチの会社でなくなる」と言います。

一方で「競合はそこまでやっていないし、そういうのは時代遅れ。もういいんじゃない?変えようよ」という人もいます。

どちらの言うことも、わかる。

開店前に疲れ切ってしまうのは確かにやり過ぎだし、サービスが劣化するのは本末転倒。でも、すべてやめてしまうと他社との違いがなくなり、この会社のよさが失われるかもしれない。

そして、創業者の教えを守り、ブランドイメージを作り上げてきた人たちのがんばりを否定することになりかねない。

双方が一生懸命熱く語ってくれたのを受け止めて、こう切り出しました。

まずは、今やっていることはすべて毎日必要か、何をどこまでやるか、考えてみませんか。

そこから、めざすお店の実現に向けた業務整理が始まりました。

今やっているすべての作業を洗い出してリスト化

各作業の目的を確認し、どのような状態をゴールとするか基準を設定

そのために最適な方法を検討して、手順を整理

所要時間や業務負荷を考慮して「開店前に必要なこと・閉店後にやっておけば翌日が楽になること・営業中に随時できること」に配分

このプロセスを一つひとつていねいに、一緒になって取り組み、課題や課題や矛盾があったら、どうすれば目指す姿を実現できるか話し合って解決していきました。

業務の整理が進み、あとはマニュアルに落とし込む段階まできたところで、担当の方からこんな言葉をいただきました。

私達が大切にしていることを理解しようとしてくれたので、みんなが納得できる、満足のいく形になってきました。ありがとうございます。

そうか。こういうやり方をすると、関わる人たちを支援することになるのか。

こだわりや大切にしていることをしっかり聞いて、一緒になって大切にする。それをどう形にするか、一緒に考える。

これが私の「関わる・支援する」スタンスになりました。

マニュアル作成の技を構築する

次は、整理した業務をマニュアルに落とし込んでいきます。

初めて担当したクライアントとの仕事を通じて得たものの2つめは、ここで構築する「マニュアル作成の技」です。

今あるマニュアルは使われておらず、更新もされていない、とのことでした。多くの会社が抱える「マニュアル」共通の課題です。

この課題を解消するために、様々な工夫をしました。

まずは見やすくすること。

分解した業務の各工程を、ワンフレーズの見出しに

文章にしない目的と注意点を、吹き出しで一言添える

解説が必要な場合は、3行以内に収める

文字を横に長く書かない

目線を左右に移動することなく、縦に流すだけで内容が把握できるように各工程ごとにイラストや図解を掲載する

次に、活用するきっかけを機能として持たせました。

設定した各作業のゴールを「業務チェックリスト」とし、全ページのヘッダーに収録する

これだけを集めて、以下に活用できるような体裁にする

日々の業務管理

業務の習熟度確認

昇格テスト

従業員研修

更新/管理面では、追加や削除、修正がしやすいような構造にしました。

各ページは1つの業務ごとに区切り、いくつもの要素を盛り込まない

ページ数の表示を、通し番号で振るノンブルではなく「コード」にする

1冊に製本せず、抜き差し可能なリーフ形式にする

データもひとつのファイルではなく、各業務ごとに分ける

以上のような機能/構造にすることで、見やすく、管理しやすく、活用できるマニュアルを実現しました。

今回構築したマニュアル作成方法は私の武器となり、その後たくさんのマニュアルを手がけて進化させていきました。

なおこれは、数年後に在籍した会社で私に活躍の機会を与えてくれて、フリーとなった今でも私の重要な提供サービスのひとつになっています。

急遽、社長の代打でプレゼンをする

最初に担当したクライアントとの仕事で得た

「関わる・支援する」

「マニュアル作成の技」

に加えて、この会社で得たスキルに

「プレゼン」があります。

入社してまだ数ヶ月のこと。

社長がある会社でプレゼンする予定だったのですが、前日にダブルブッキングが判明し、私が代わりに行くことになりました。

急遽、プレゼンの特訓です。

まずは社長にプレゼンの基礎を叩き込まれました。

社長は、大前研一氏主宰のベンチャーコンテストで入賞した経験もある、アイデアとプレゼンで出資を勝ち取ってきた人です。

姿勢や身振りから、視線の送り方、声の投げ方、そして話し方を突貫で教わります。

ひと通り教わったところで社長は時間切れとなり、あとは自学。

自分の話す姿を録画して、確認・修正を繰り返します。

経験のある方も多いと思いますが、自分の声を耳にするのはイヤなもの。そして何より、話をするときの変な癖を映像として見るのが耐えられない。

とても苦痛でしたが、本番まで時間がありません。変な癖がある、という事実を受け止め、改善できるよう必死に練習を続けました。

そのかいあってか、翌日の本番を何とか乗り越え、分かりやすかったという評価をいただくことができました。

コンサルにとって「プレゼン」は、調査結果を報告して改善提案をする、という次の仕事を獲得するための重要なスキルです。

社長の代打がうまくいったことを自信にして技術を磨き、やがて先輩コンサルから称賛されるまでになりました。

この当時のレベルを今も維持できているとは言えませんが、声の投げ方と視線の送り方は意識し続けていますね。あと、場数を踏んだ経験は生きているかな。

まず「できます」と言い、それからどうするか考える

入社して1年もすると、成長を認められたのか、未知の案件があると任されることが多くなりました。

たとえば、オーダーメイドスーツの製造販売をしているテーラーの業務改善。職人頼りの仕事を整理し、見える形にした上で標準化する、というものです。

この仕事が好きで入社したものの、厳しい環境下で辛い思いをしていた若い社員たちと一緒に、働きやすい職場づくりに取り組みました。

あるときはレジ対応の覆面調査。ミステリーショッパーの業者に依頼し、また自らも客を装って観察し、その結果を元にオペレーションを再構築。現場で働く人たちの実情を本部に伝えることで、社内コミュニケーションを改善する契機にもなりました。

レジ対応といえば、居酒屋のランチ営業も手がけました。店長に気に入られて、よく飲みに連れて行ってもらい、いろいろ相談を受けたっけ。コンサルが来るとたいていは嫌がられるものですが、店長が困っていることやがんばっていることに耳を傾けたからかなと思います。

また、競合店の品揃え調査というのもありました。そこの社長の鶴の一声で始まった調査でしたが、現場担当者の「問題は品揃えだけじゃないのにな」という不満を感じ取り、調査結果を報告する際、社長に売場レイアウトを全面的に作り直す提案をして、売上アップを実現しました。

このように、目の前にある案件を足がかりにして仕事を広げていけたのは、最初の仕事で身につけた「関わり方・支援の仕方」が活きたのと同時に

相談されたり、グチや願望を耳にしたら、まず『できます』と言う。それからどうするか考える。

という姿勢がよかったのだと思います。

これも社長から入社当初に言われたことです。振り返ってみると、いろいろ教わっていますね。

在籍中は意見が合わず反目したこともありますが、今では感謝しています。

おかげで、30代なかば/5つ目の会社にいた時間は、キャリアの充実期となりました。

相手が何を必要としているか、

どうしたら役に立てるかを考え、

一緒に取り組む。

よろこばれ、さらに相談を受ける。

求められる。

そんな仕事の楽しさを味わうことができました。

現場で感じたことから、次にやりたいことを見つける

約4年間、たくさんの現場に行って感じたのは、

今の仕事が好きでやっているけれど、

つらい。しんどい。

そう苦しんでいる人が、何と多いことか。

ということでした。

店長時代、若い人に「仕事の楽しさを味わってもらいたい」と志しました。でも、

好きな仕事を楽しくやりたいのに

そうしたくてもできない人がいる

できない環境がある

ということを知りました。

「そんな人たちの助けに少しでもなれたら」

という想いを持って、現場で働く人たちと接していました。

「分かってくれる人がいるだけで救われる思いです」

「気が楽になりました。もう少しがんばってみます」

と言ってもらえたものの、今の自分の力では、それ以上のことはできないのがもどかしかった。

根本的に解決するには、人事制度やマネジメント手法といった仕組みと、それらを通じた組織開発や風土改善など、組織全体の取り組みが必要。

知識はもちろんですが、進めるためにおさえるべき組織の構造や人間関係の力学のようなもの、つまり企業組織の中がどうなっているのか、ということに対する理解が自分には足りない。

これまで在籍してきたのは、倉庫やお店といった現場、そして今は小さなベンチャー。事業を行う組織内での経験がない。

そういったものを得たい、と思うようになりました。

どうすればいいか調べていると、人事や組織作りの経験が豊富な「プロ人材」といわれる人がいて、そんなプロ人材に転職先を紹介している会社の存在を知りました。

さっそくその会社にアプローチをして、抱えている想いを相談しました。すると、企業の風土改善と人事制度の再構築に最近取り組み始めた「人事総務のプロ」がいるから紹介しようか、とのこと。その人の元ならきっと勉強になるよ、と。

チャンスだと思って紹介をお願いしたところ、採用してもらえることになりました。

こうして、私のキャリアはまた新たな展開を見せていくことになります。

つづく。

次回は、転職先で待っていた落とし穴と、そこから救われたお話です。

▼これまでのお話

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?