新たな農業バリューチェーンの構築を【本:マッキンゼーが読み解く 食と農の未来】

さすが、世界のコンサル企業。他業界での経営学、統計学の視点から数字とデータを農業ビジネスで生かす点から、農業政策、日本の農業の未来への提言など示唆に富む農業改革の書。農協のシステムとは?ベストな人材マッチングの仕組みとは?食品のeコマースとは?と向き合った北海道の農業と行政での経験を思い出しながら、メコンデルタでの農家さんたちの暮らしや周辺大国の政策変換や自然環境への脆弱性、法の重要性を思い出しながら、有機農業や食糧と開発の関係性や保全と向き合ったアジア学院での経験を思い出しながら・・・結構な頻度で、初めて聞く言葉や企業名に、今の自分にとっての情報過多を感じながら(笑)世界経済の仕組みと国家間の関係性の潮流を広範囲に渡って提示してくれている本。そして、論文の方向性やデータ収集方法をも学んだ気がする。

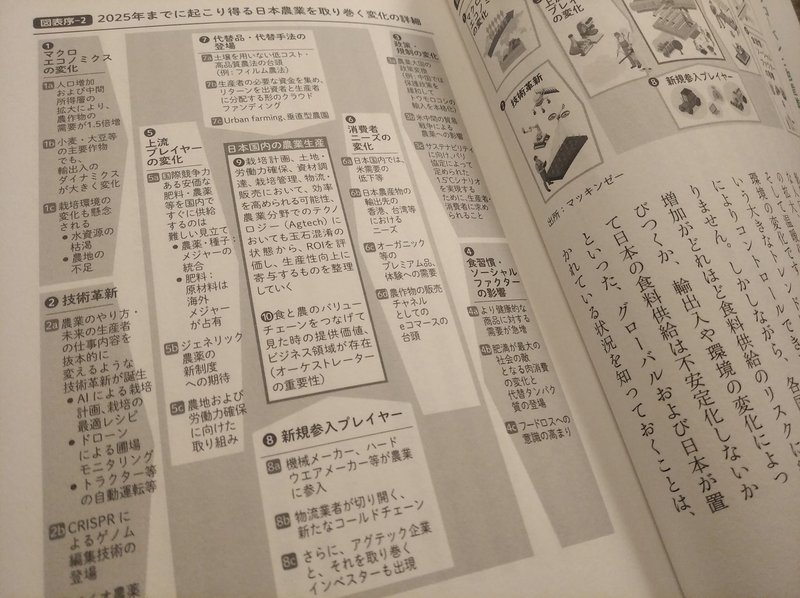

・この本では、農業の全体像を俯瞰し、日本農業の位置づけを理解するために、外部環境として

1.マイクロエコノミクスの変化

人口増加、中間所得層の拡大、農作物の需要が1.5倍増、水資源の枯渇、農地の不足など

2.抜本的な技術革新

AIによる栽培計画、ドローンによるモニタリング、トラクター自動運転、バイオ農園、ゲノム編集技術など

3.政策・規制の変化

農業大国の政策変換、米中間の貿易戦争による農業への影響

4.食習慣・食生活の変化

健康的な商品に対する需要が急増、肥満、フードロスへの意識の高まり、植物由来のたんぱく質 Meat 2.0

1~4が影響を与えるものとして、

5.農薬・種子・肥料など上流プレイヤーの変化

農薬・種子のメジャーの統合、ジェネリック農薬の新制度への期待、農地及び労働力確保に向けた取り組みなど

6.消費者ニーズの変化

国内での米需要の低下、オーガニック等のプレミアム品や体験への需要、農作物販売チャネルとしてのeコマースの台頭

7.代替品・代替手段の進化

フィルム農法、クラウドファンディング、Urban Farming、垂直型農園

8.新規参入プレイヤー

機械メーカー、ハードウェアメーカー等が農業に参入、アグテック企業、コールドチェーンなど

を導き出し、その結果としての日本農業の意味を考えていく。マッキンゼーは、Forces at Work というフレームワークで、事業の構成や方向性、将来像などビジネス分野での整理に使う。

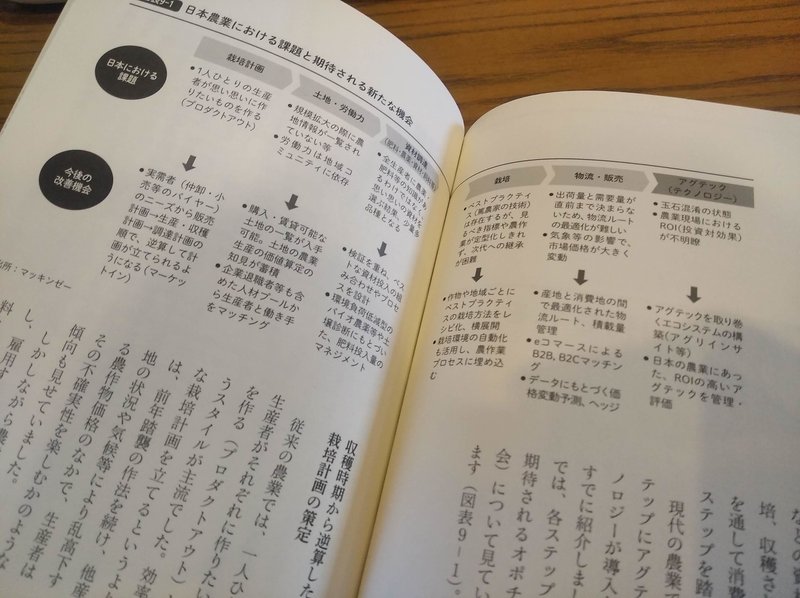

・日本農業が将来抱える長期的な課題を予見した上で、それらの課題を乗り越え、さらなる発展を遂げるためには「新たな農業バリューチェーンの構築」こそ理想の姿である。

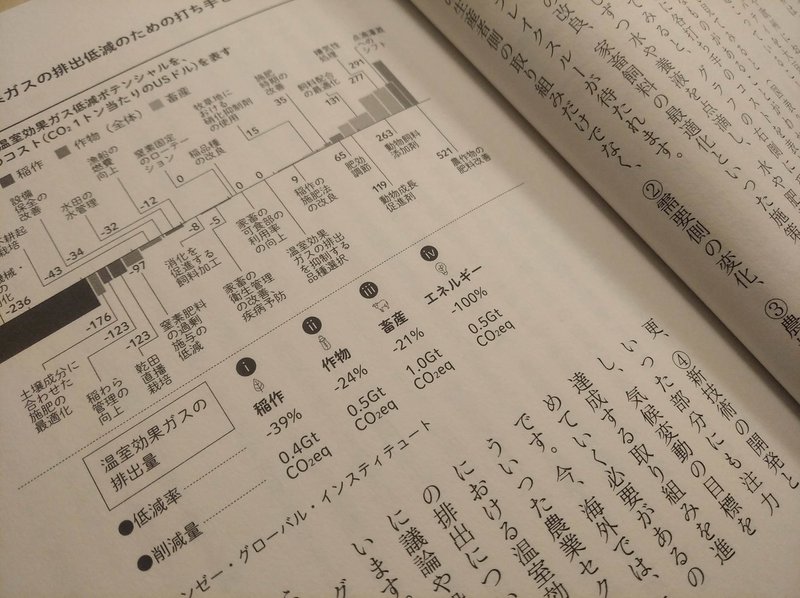

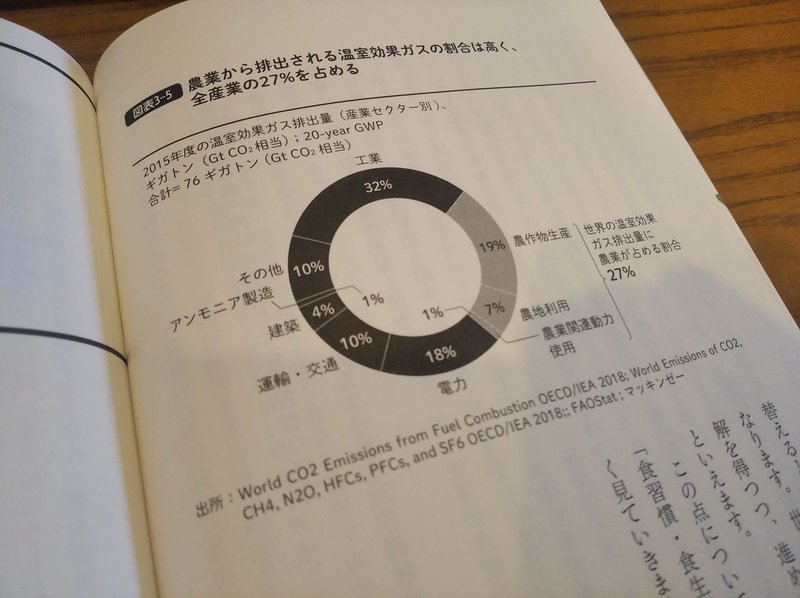

・パリ協定のIPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

海面上昇等の長期的なリスクを低減するためには、気温上昇を1.5度にとどめることが重要と提言されている。生産側での温室効果ガス排出抑制、需要側ではフードロスの低減や動物性たんぱく質の少ない食生活への切り替え、新技術においてはゲノム編集による植物体への炭素蓄積量の向上などが必要。

→バリューチェーン上流(生産)および下流(消費)における廃棄(フードロス)の50%削減や、人口の50%が動物性たんぱく質の少ない食生活に切り替えるという多大な努力が必要

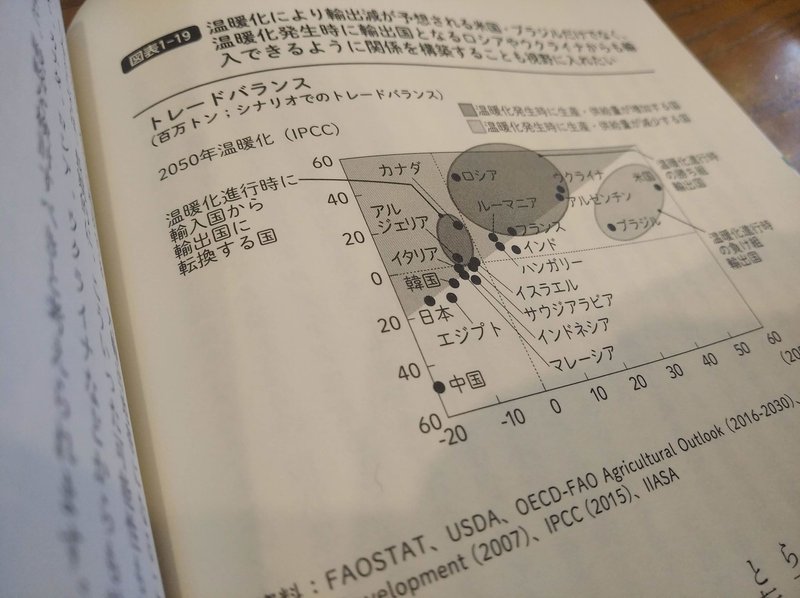

・農作物の生産地域の集中

・特定の穀物への依存

・フードシステムのショックに対する脆弱性の高まり

・世界における四大穀物(米、麦、トウモロコシ、大豆)の生産地帯における、二か所以上の同時不作の上昇

・自然災害の発生確率や深刻度の上昇

・農業がビジネスという以上に、世界がサステイナブルに生きていく上での「必要条件」

1.マイクロエコノミクスの変化

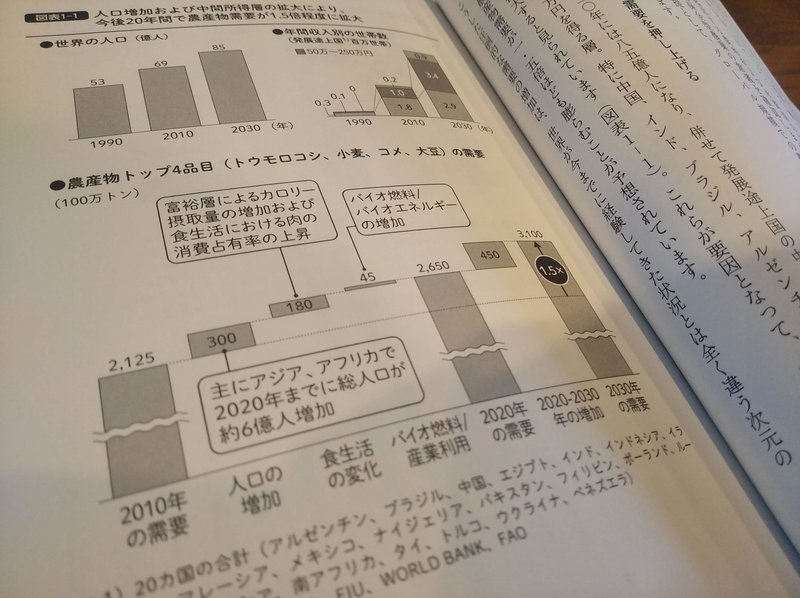

世界の人口

1990年:53憶人

2010年:69憶人

2030年:85憶人

・発展途上国の中間所得層(年間所得50万円から250万円を得る層:特に中国、インド、ブラジル、アルゼンチン)が1990年の10万世帯から2030年には340万世帯まで拡大→農産物需要が1.5倍に増える。

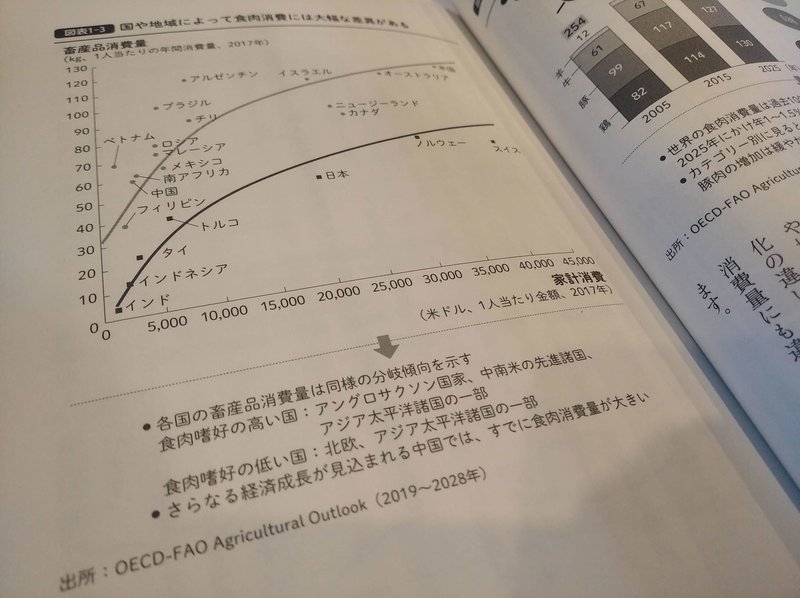

・食肉消費量(肉+畜産由来の牛乳や卵を含む)の増加は、2025年まで毎年およそ1%~1.5%の伸び率で需要は確実に増えると予測されているものの、国や地域によって大幅な差異がある。アジアは肉需要はアングロサクソン系の国々に比べて低いものの、中国とベトナムは畜産消費量が多い国。

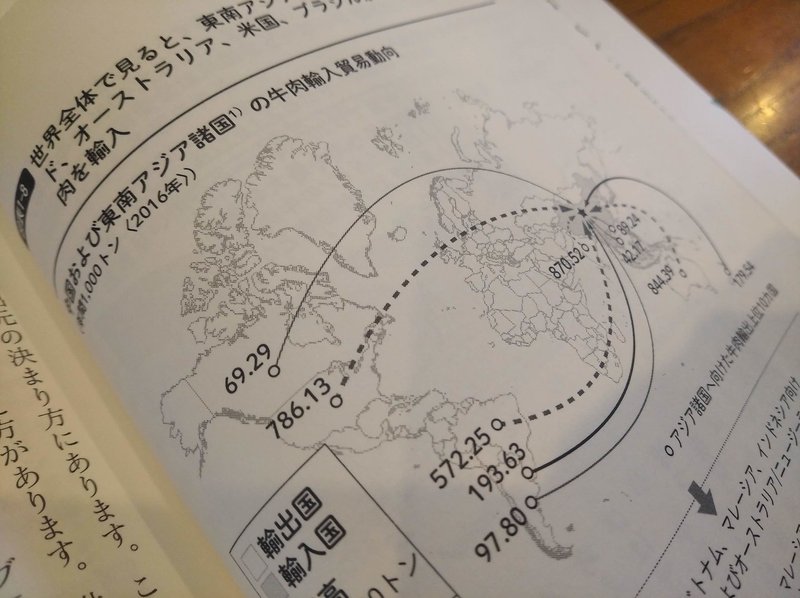

・中国は、2025年までに最大40%の牛肉輸入量引上げが必要。現状、中国や東南アジア諸国にとっては、主に米国やブラジル、オーストラリア、インドといった国が牛肉の輸入元となっている。

・OECD-FAO Agricultural Outlook (2017)

・コストカーブ:輸入する中国や東南アジアから見た場合、当然肉のコストの低い国から優先的に買うことになる。気象や政策(関税の増減など)によって年ごとに変わる。特に、2016年はオーストラリアに干ばつ被害があったので、その影響も考慮に入れる必要がある。

・インドの食肉需要:文化的、宗教上の違いから、国内で人々の食生活は異なる。ベジタリアンを比較しても、ケララ地方は3%であるのに対し、パンジャブ地方では67%が該当する。

・各畜産(鶏肉、豚肉、牛肉、羊肉)の食肉の需要で、鶏肉の需要増の50%がベトナム、フィリピン、インドネシアなどのASEAN諸国。

・各国とも、生産コストの水準は均衡しているため、そういった政策や気候の影響によるちょっとした変化で、輸出国の順位が逆転する可能性が高いことを、今後も注意深く見ていく必要がある。

・トレードバランス:温暖化により輸出減が予想される米国、ブラジルだけでなく、温暖化発生時に輸出国となるロシアやウクライナからも輸入できるように関係を構築することも視野に入れる

・世界に農地に転用できる土地は決して多くなく、浸食や地質の低下、土地の砂漠化など、農地に適していた土地でも何らかの荒廃が進んでいる。水も枯渇すると言われている。2030年までの水資源の需要予測では、2010年をベースに考えても、過去20年間の2倍弱の水資源開発が必要となる。2030年に必要となる水は、6兆9000億立法メートルと予測されているが、1兆5000億立方メートルが不足するといわれる。食料生産に必要となる水資源や農地の準備、技術開発の継続および環境保全型農業の推進の重要性が問われる。

資料:McKinsey ACRE、USDA、 FAOSTAT、CONAB、Argentine Ministry of Agreculture、WTO

2.抜本的な技術革新

VRT:畑に水や肥料、農薬を均一に散布するのではなく、より厳密に、栽培エリアごとの状態に合わせて投入物を調整する技術。これにより、環境への負荷が低減するとともに、肥料・農薬の使用量を抑えてコスト低減につなげることができる。

ベンチャーキャピタルによるアグテックへの投資額も記録的なペースで伸びている。

リモート技術で世界に先駆けた日本企業:OPTiM社

ウェラブル端末の活用:リモートアクションという遠隔作業専用のスマートグラスを着けることで、目の前の農作業の状況を、遠隔にいるベテラン農家に伝え、リアルタイムに指示を受けられる。作業支援や作業記録に応用される技術。また、ドローン技術も提供し、蓄積されたデータを解析し、病害虫による被害を早期発見するとともに、生育状況の管理を行うことを可能にしている。病害虫の発生ポイントへのピンポイント農薬散布を組み合わせることで、農薬使用量の低減も実現している。また、同社のもう一つの狙いは、低農薬での栽培をブランドとして確立し、収穫物(米や大豆等)を高い価格で販売すること。

農家の時間の半分は見回りに取られているのが現状ですが、この見回りをはじめ、一部の農作業は、栽培環境の自動化やドローンによる見回り時間の短縮など、テクノロジーが置き換えていくもの。夜間にドローンを飛ばし殺虫を行うことで、生産者が働けない夜の時間も活用する → テクノロジーを活用し、生産者はより高付加価値な業務に集中できるようにする、あるいは人が農作業をできない時間帯にテクノロジーを活用するといった共存の考え方。

・アグテックの主要トレンド

1.圃場のモニタリングや播種に活かすリモート技術

2.精密農業・自動運転・ロボティクスといった整備型技術

3.生産者の判断を助ける農業向けAI

・フランス、米国、カナダなどの諸国に比べても、圧倒的に農家当たりの耕作地が小さい日本では、自動運転の導入による効果を十分に発揮できず生産量を高めるまでには至っていない。また、自動運転トラックにつけるGPSの価格が高価なこと。

・牧牛管理にもGPS利用

1人の農家が管理できる牛の頭数は、育成管理の形態にもよるが、30~50頭くらいまでと言われている。それを超えると、群れのなかで異常を起こした個体を見つけにくくなる。観察と手当の限界をこえるためには、コストがかかる為、登場したのがGPSテクノロジーの応用。牛にGPS機器を付けて、動いていない牛(場合によっては病気が原因かもしれない)人に代わって群れを把握、管理、早期発見と対策が打てる。

・ロボテックスの導入

米国カリフォルニア農業会連合が2017年に実施した調査:70%近くの農家が労働力不足を訴えており、果樹およびワイン用ブドウの生産者にとって最も深刻な問題になっている。→収穫用ロボットの導入(これは、結局農地が広くて、コスパが良いと見込める国が中心となるのか・・)

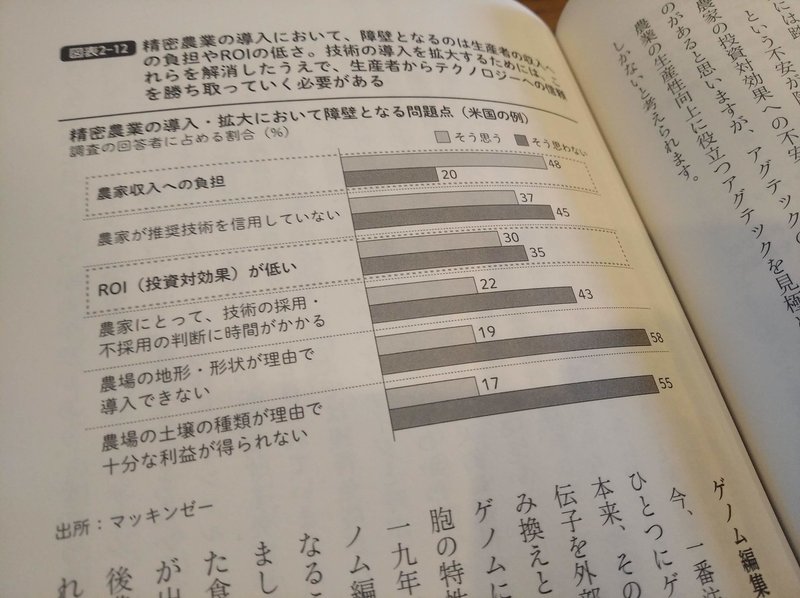

・ROI(投資対効果)への不安

精密農業の導入や拡大において障壁となる問題点(米国)

農家収入への負担とROIが低いこと

3.政策・規制の変化

・国の政策や規制が農業にどのような変化をもたらすか。食糧需要が急増する中国の国内事情や米中貿易摩擦などが世界に及ぼす影響などを確認し、同時にゲノム編集作物への各国の規制や農業のサステイナビリティ(持続可能性)についての取り決めについても確認。

・世界に多大な影響を及ぼす中国の政策転換

中国では、競争力の低い国内農業を保護するコストの高騰を受け、保護政策を緩和してトウモロコシの輸入を本格化する兆しを見せている→三倍安価な米国からのトウモロコシ輸入に転換した場合、日本へのトウモロコシの供給量が減ってしまう、買えなくなる場合もあることも考慮する必要がある。

・自国主義は業界全体の利益をも損なう

・食糧安全保障に対する戦略が必要

4.食習慣・食生活の変化

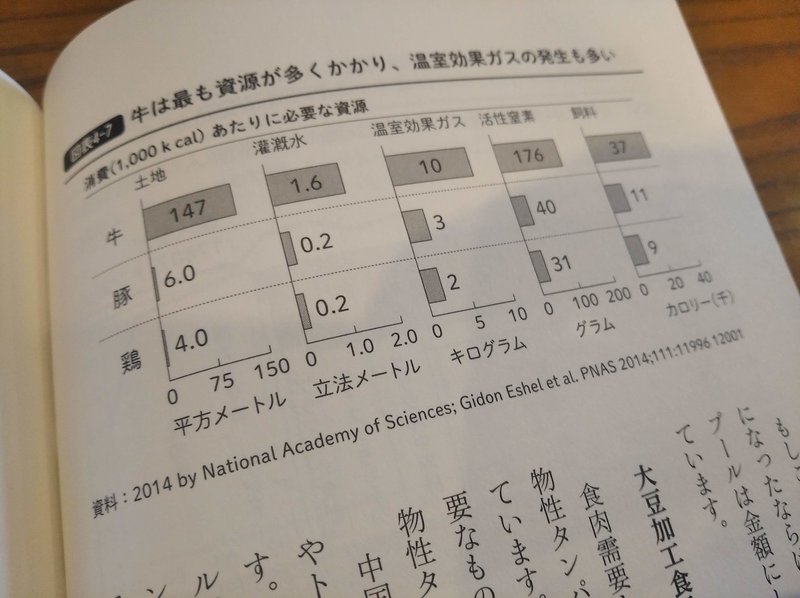

・農業から排出される温室効果ガスの割合は高く、全産業の27%を占める

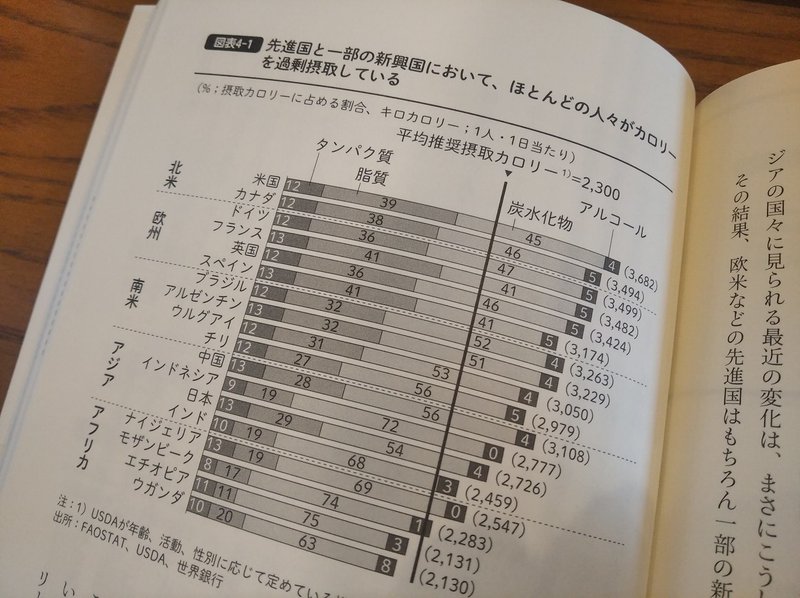

・食肉生活の先進国である欧米を中心に、健康志向への意識が広がって牛肉離れが進む。一方、中国などアジア圏の国々では、野菜中心の食生活から肉の消費量が増すなど、「国の経済力が上がって国民の所得が増えると、それにつれて食習慣にも変化が起きて肉食の傾向が強まる」という傾向。

・ほとんどの国で、カロリーを過剰摂取している。インドネシアは炭水化物の摂取が非常に多い

・健康意識の高まりから注目される大豆加工製品

豆腐、豆乳を含めた植物性タンパク質の摂取は効率の面でも優秀な食材。マッキンゼーの「過去12か月の食習慣の変化」という2017年レポートでは、米国でも、特にミレニアル世代を中心に極度に加工された食品や人工的な成分を避けている傾向が見られた。→加工食品に使われる大豆たんぱく質の割合が全体の消費量の2%から10%に伸びた場合、2026年にはブラジルの輸出量全体の約65%相当が追加で必要になるというシナリオ。

・何から動物性たんぱく質を採っているのか?

中国やベトナムは豚肉の需要が大きく、インドやトルコは卵と乳製品の比率が高くなっている。牛肉需要が大きいのはアルゼンチン、ブラジル、南アフリカといった国々で、マレーシアやインドネシアは水産物からも多くタンパク質をとっている

・Meat 2.0、クリーンミート

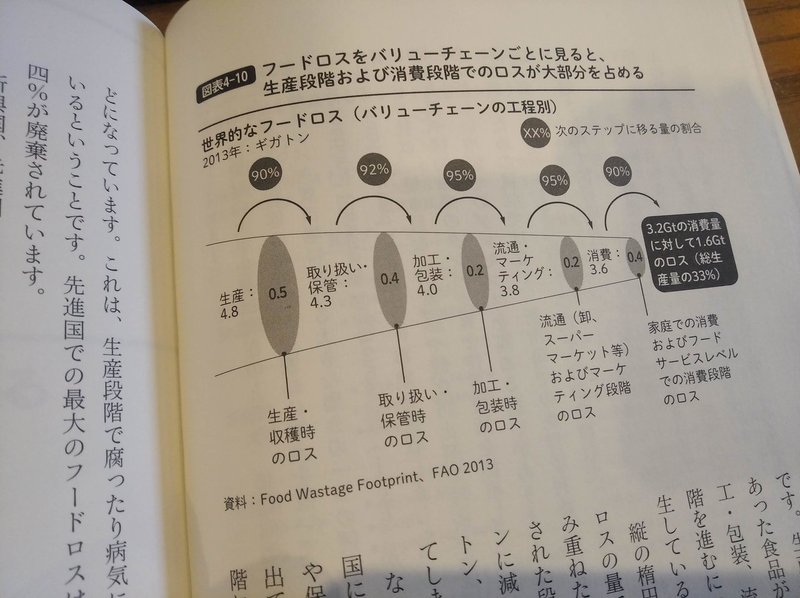

・フードロス

先進国では消費段階でのロスが最も大きいのに対して、新興国では生産段階やその保管段階など上流工程で多くのロス(腐ったり病気が原因)が発生している。(合計して、最初の生産量の33%が消える)

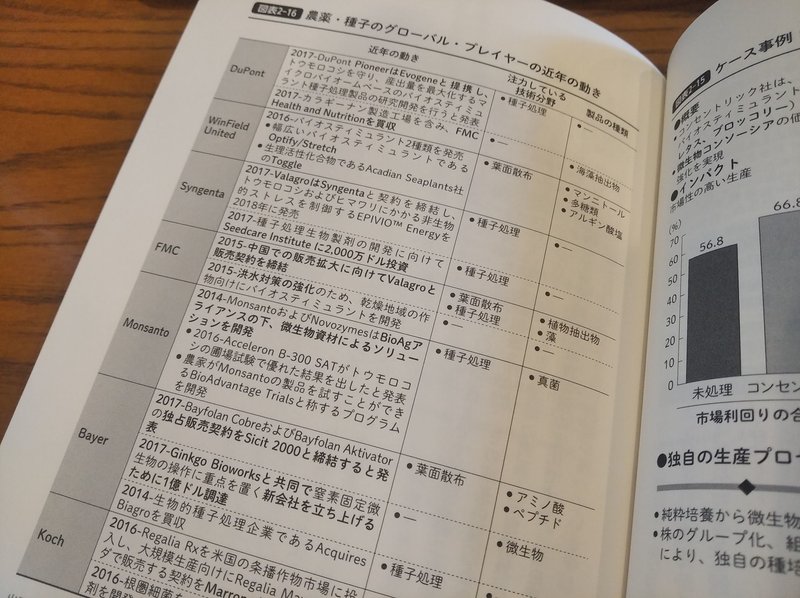

5.農薬・種子・肥料など上流プレイヤーの変化

・農薬および種子大手6社が合弁、ビッグ3を形成。市場シェアを50%強まで拡大。

・ジェネリック農薬

ジェネリックとは、特許期間が切れた農薬原体(成分)に対し、他社が同じ成分で製剤した製品のこと。効能は同様だが、研究開発費用が上乗せされていない分だけ安価で提供される

・韓国のジェネリック農薬の普及率は23%、日本は5%

・日本の普及が低いのは、薬の登録にかかる費用の問題があった。これまで新規農薬と同様の試験が必要とされてきたため、試験費用も新規農薬と同様にかかっていた。しかし、2017年以降、欧米同様に有効成分と不純物の組成を定めて管理する仕組みを導入。一部の条件をクリアすれば試験が不要になったので、今後の普及拡大に期待が持てるようになった。

・日本の肥料メーカーは、全農や商社を通じて原料を仕入れ、肥料を製造していく。肥料の原料となる資源については、日本は、自国で肥料原料が採掘できないため、海外に頼らざるを得ない立場にある。中長期的に見ても、リンやカリウムが採れる国と友好な関係を継続し、安定的な供給を進めていく必要がある。

6.消費者ニーズの変化

・米離れの理由には、時短の影響もある

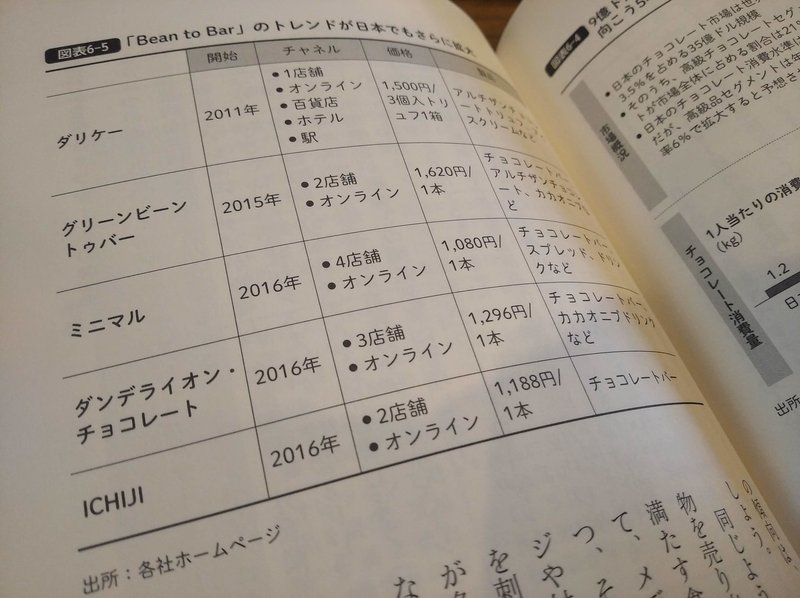

・食体験への需要(例:スターバックスロースタリー、チョコレートとストーリー性(つまりtransparency (情報の透明性))の付加価値)ミレニアル世代の影響高

・Bean to bar

・食糧配達会社、農場から食卓へ、ファーマーズマーケット、食品販売のEコマース

7.代替品・代替手段の進化

・ハウス栽培、フィルムを利用して作物を育てる方法の開発(メビオール社のアイメック(フィルム農法))

・ニュージャージー州ニューアークで世界最大規模の垂直型農園を運営している Aero Farms 社は、垂直型農園の代表として知られる。完全制御型の農園は、都市部、高所得地域、大規模な消費市場に隣接する地域にある。

・日本における植物工場が苦戦している理由としては、1.栽培コストの高さ、2.栽培スケール拡大時の対応、3.大手販売先へのチャネルの安定性が挙げられるが、Aero Farms 社は、特殊なLEDの導入や養分液の効率的な利用(循環システム)により日本の直面する1や2の課題を、農薬不使用というマーケティング(ドリーム・グリーンというブランド)や都市近郊型であることで3の課題を解決している。

・クラウドファンディングで資金調達

リスクシェア、出資者からお金を集めて農家が投資、作物を育て、販売して得た利益を出資者と生産者でシェアする仕組み。国内ではREADYFORが農業に関するプロジェクトを扱っている。

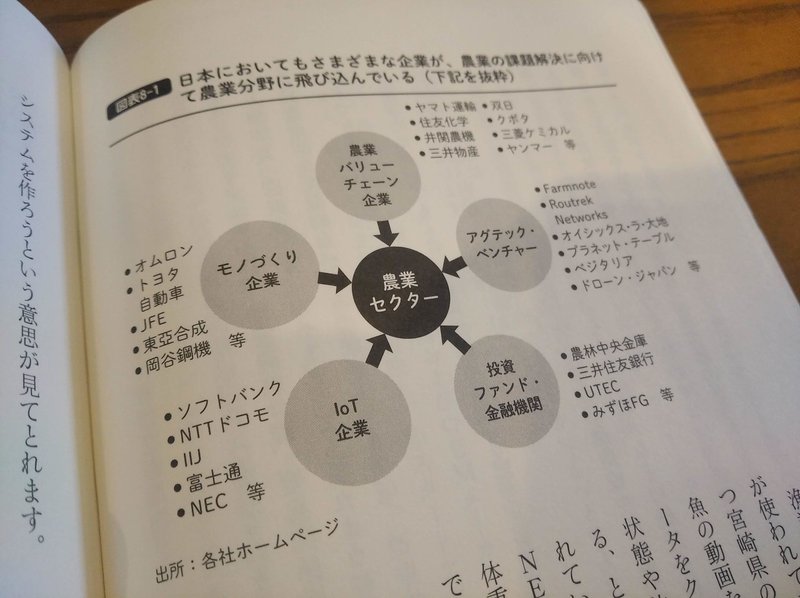

8.新規参入プレイヤー

・農家:農作業の専門家であって経営手法の情報が得にくい

・アグテック企業:技術には強いが農業に関しては素人であったり、資金調達や経営手法などのビジネス面でも万全ではない

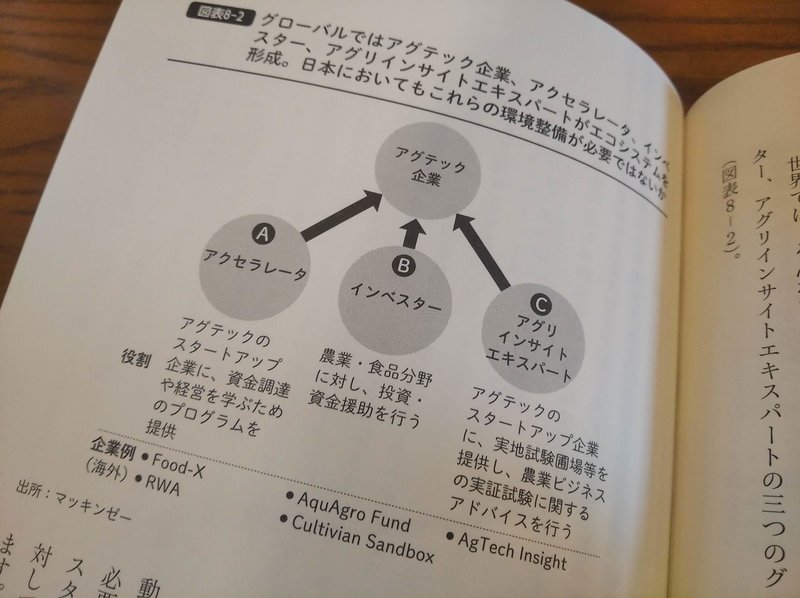

・グローバルではアグテック企業、アクセラレータ、インベスター、アグリインサイトエキスパートがエコシステムを形成している。日本においてもこれらのアグテック企業の弱点を補強するための環境整備が必要。

日本の食と農の未来

・労働者と生産者のマッチングが重要な労働力の確保

生産者と労働者の双方に、相談の余地がある場合もある。賃金でいえば、技能に合わせて増額が可能であったり、労働時間ではフレックスタイム制が採用できる場合があったり、通勤手段の確保、言葉の壁など、生産者が求める要件を明確にし、労働者と話し合い、マッチングしていくことが、労働力不足問題の解消には重要

・物流網の整備と新しいビジネス

農林水産省のまとめによると、日本のトラックによる輸送を中心とした農作物や食品の物流は、出荷量が直前まで決まらない、手持ち時間が長い、手荷役作業が多い等の事情で敬遠される事例が出てきており、物流の合理化が検討されている。

・事例:テラスマイル社

気象データのビッグデータと農業経営の実績をもとに経営計画を策定したり、モニタリングのためのデータ運用のひな形を地方自治体や農家に提供し、農家とディスカッションを重ねるなかで課題を吸い上げ、アドバイスする企業。同社は、この手法を用いて宮崎県内のピーマン農家グループで3年間実践し、3年目には2年目の15%の収量増を達成している。

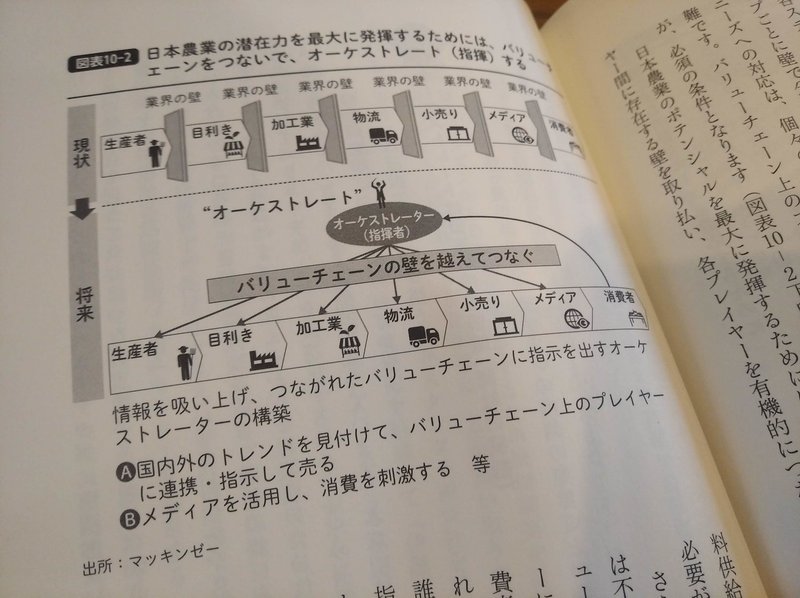

・農業バリューチェーンの壁を取り払う

オーケストレートの役割

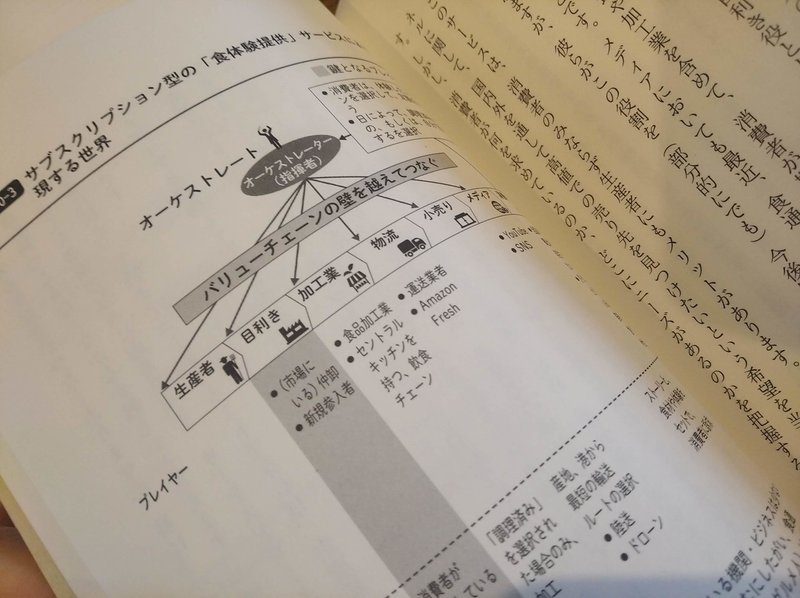

サブスクリプション型の食体験提供サービス

食糧安全保障の思考

・データを裏付けに、どこ(国)と戦略的に手を組むか、自国を食べさせていくか。ゲノム編集の注目すべき点が、狙った遺伝子を潰せること。肥満が増えて、健康志向が高まるというトレンドがグローバルに起こると、ある一国の農業の将来をも劇的に変えてしまう可能性がある。

・農家が農作業の専門家であって経営手法の情報が得にくいと述べましたが、アグテック企業も同様で、技術には強いのですが農業に関しては素人であったり、スタートアップ企業なので資金調達や経営手法などのビジネス面でも万全でない場合があります。そんな世界のアグテック企業を支えるエコシステム。

食品ロスに関して、ベトナムはどうなんだろー?という興味本位から、以下の「東南アジアと日本における持続的な食料生産と消費の構築」という大阪大学の社会ソーシャルイニシアチブによる研究を発見。面白いな、と思ったのは、この比較研究は、考察の対象としてベトナムを東南アジアの生産国として、ブルネイを消費国として、フードロスの発生状況とその原因について、日本との比較を行っている点。

FAOが2011年に発表した「Global Food Losses and waste」によると、人が食べるために生産された食料の三分の一に相当する約13億トンが毎年捨てられていると推計されている。

創造の場所であるカフェ代のサポートを頂けると嬉しいです! 旅先で出会った料理、カフェ、空間、建築、熱帯植物を紹介していきます。 感性=知識×経験 மிக்க நன்றி