【トークイベント】10月の「戦争」:沖縄・広島・立川を横断して(10/10)

今回は、1945年8月15日に終わったとされる「戦争」を、沖縄・広島・立川(砂川)の体験や記憶から考えました。10月に着目することで見えてくる世界とは? 現在進行形の「戦争」についても議論しました。

ぽすけん企画 第13弾 オンライントークイベント

10月の「戦争」:沖縄・広島・立川を横断して

出演者:田仲康博×植松青児×高原太一×竹崎一真(司会)

日時:2020年10月10日(土)18:00〜20:00

場所:zoom

【トークテーマ】

ポスト研究会第13弾は、「10月の『戦争』:沖縄・広島・立川を横断して」というタイトルで、一般に1945年8月15日に終わったとされる「戦争」を沖縄・広島・立川(砂川)の経験や記憶から捉え直していきます。

ゲストにお呼びするのは、元国際基督教大学教授/現沖縄大学非常勤講師で、『風景の裂け目 沖縄、占領の今』(2010)の著者である田仲康博さんと、編集者・アクティビストで、雑誌「週刊金曜日」にて「ノーモア・ヒロシマのこれから」特集(2020年7月31日号)を企画/執筆した植松青児さん、東京外国語大学大学院生で、「砂川闘争65周年記念集会」事務局長の高原太一(ぽすけんメンバー)です。司会は、学習院大学等非常勤講師の竹崎一真(ぽすけんメンバー)が務めます。

今年は戦後75年にあたり、体験者がきわめて乏しくなる状況のなか、例年8月に組まれる戦争特集/特番も、これまでとは異なる角度からアプローチしていくものが目立ちました。そこで改めて光が当てられたのが「ものを言わぬ証言者」としての戦争遺跡です。しかし、モノ自体が語らないとすれば、より一層そこにいかなる文脈や物語をつけて語るのか/それを眺めるのかが、つまりは語る側/見る側の認識が課題となります。そのとき、「戦争」は1945年8月15日で終わった、で十分でしょうか。地域や固有名をもつ人びとの経験/記憶を挟み込むことで、もう一度、その「原点」から問い直したいと考えます。

議論は、歴史家の屋嘉比收がかつて「沖縄では、『戦後への問い』は過去に対する問いではなく、「沖縄の現在」に対する問いと直結している」と看破したように、2020年の<いま・ここ>の問題や状況(icuの本館建て替えをめぐる議論や映画「この世界の片隅に」が抱える可能性と限界、立川駅前の再開発がもたらす効果等)にも繋げていく予定です。

ぜひ、いまなお続く「10月の『戦争』」について、10月10日の18時から一緒に考えませんか?

【出演者プロフィール】

田仲康博(たなか・やすひろ)

元国際基督教大学教授。現在は職業不詳の社会学博士。主たる研究領域は近代史、メディア・文化理論など。ここ数年は風景・記憶・まなざしをキーワードに沖縄戦後史を読み解く新たな方法を模索中。「言葉の瓦礫」(辺見庸)が散乱する世界に生きる今こそ、言葉・表現・実践にこだわってみたい。著書に『風景の裂け目ー沖縄、占領の今』、『占領者のまなざしー沖縄/日本/米国の戦後』、『時代を聞く』(共編著)、『空間管理社会』(共著)など。

植松青児(うえまつ・せいじ)

編集者、アクティビスト。週刊「金曜日」編集部所属。1年半前は百貨店の商品管理、その前は病院清掃や印刷労働など。祖父(母の父)は広島で入市被爆しその後死亡、母は呉空襲で被災し戦後は広島からのディアスポラとして京都・東京に移り住み、その子として生まれる。「この世界の片隅に」(漫画・映画)のカルチュラル・スタディーズ的分析を「金曜日」で発表。同誌20年7月31日号では「ノーモア・ヒロシマのこれから」特集を企画・執筆。

高原太一(たかはら・たいち)

東京外国語大学博士後期課程在籍。専門は砂川闘争を中心とする日本近現代史。基地やダム、高度経済成長期の開発によって「先祖伝来の土地」や生業を失った人びとの歴史を掘っている。「自粛」期間にジモトを歩いた記録を「ぽすけん」Noteで連載(「ちいたら散歩 コロナ自粛下のジモトを歩く」)。論文に「『砂川問題』の同時代史―歴史教育家、高橋磌一の経験を中心に」(東京外国語大学海外事情研究所, Quadrante, No.21, 2019)。

竹崎一真(たけざき・かずま)

1989年兵庫県生まれ。学習院大学、東京理科大学等非常勤講師。筑波大学大学院人間総合科学研究科体育科学専攻単位取得退学。専門は、スポーツ社会学、身体とジェンダーのカルチュラルス・タディーズ。論文に「身体とジェンダーの系譜学的思考:J・バトラーをめぐって」(『現代スポーツ評論』、創文企画、2019年)「戦後日本における男性身体観の形成と揺らぎ::男性美(ボディビル)文化の形成過程に着目して」(『体育学研究』、2020年)「戦後日本における女性身体美文化の系譜学的研究:"触発する身体" としての「八頭身」および「美容体操」の登場に着目して」(『体育学研究』、2020年)など。

竹崎:本日はお足元が悪い中、ポスト研究会のオンラインイベント第13弾「10月の『戦争』:沖縄・広島・立川を横断して」にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。今週はちょうど台風15号がやってきてまして、「本州にも上陸か」っていう話しがありましたけど、沖縄・広島・立川とも横断せずに逸れてもらえたのでよかったなというところでございます。

前置きはほどほどに、さっそくイベントの方に入っていきたいのですが、その前に今日は初めてポスト研究会の企画に参加された方が多いので、ここで改めて「ぽすけん」について説明をさせていただこうと思います。この研究会は、コロナの影響でブームとなったオンラインイベントにある種便乗した部分がありますが、5月から定期的にイベントを開催している私的な研究グループです。これまでオリンピックやフェミニズム、人種あるいは在日コリアンの問題、あるいはヒップホップやアート、コロナの問題などをテーマにトークイベントを行ってきました。ここで重要なのが、この研究会の名前にも付いている「ポスト」という言葉です。「ポスト」というとなんとなく、何かの後だとか新しく来る時代みたいな、そういうイメージをもたれるかもしれませんが、そういうことにとらわれず、たとえば最近かなりホットワードになっている「古くて新しい問題」(人種やフェミニズム、戦争)や、その反対の「新しくて古い問題」(たとえば、コロナは人類とウイルスの長い歴史の一部にしかすぎない)を、「いま、ここ」に引き付けながらもう一度問い返すという意味を込めています。

本日のトークテーマとなっている「戦争」は、まさに「古くて新しい問題」として考え続けられてきたわけですが、「ポスト」戦争論というものを意識しながら今日は議論を行っていく予定です。実は、今日のタイトル「10月の『戦争』:沖縄・広島・立川を横断して」自体に、すでに「ポスト」が介在しています。それは3つの意味があります。1つ目は、「10月」の戦争だということです。これまで戦争の語りは「8月」が中心でした。その理由は、言わずもがな、8月6日9日の原爆投下、そして8月15日の玉音放送があるからです。しかし、そのように「8月」を戦争の中心に据えること自体がおかしいのではないか? というのが、今日の登壇者全員の共通意識です。そもそも世界的な終戦の日は9月2日ですし、戦争自体も8月よりずっと以前から行われているわけです。大体、8月15日を終戦記念日とすること自体が天皇主義的であるという問題もあります。戦争は、決して8月では括れない、括ってはいけないにも関わらず、なぜ8月に言説が積み重ねられてきたのか。そのことを批判対象としながら1945年8月以外の戦争を語ろうという意図を、「10月」の戦争に込めています。

2つ目が、戦争に「」(かぎかっこ)を付けている点です。それはなぜかというと、決して銃弾や爆弾が飛び交った期間だけが「戦争」ではないからです。その期間が終わった後にも「戦後」という戦争が続きます。たとえば、沖縄の基地闘争しかり、砂川闘争しかりです。戦争によって生じた「戦後」の様々な軋轢や闘争、構造的暴力を、私たちは「戦争」として語らなければなりません。それに加えて「戦争」の片隅に追いやられてしまう戦時中の人々の日常も、私たちは「戦争」と関連づけながら語らなければなりません。大文字の「戦争」の片隅に追いやられていく、戦前、戦時中、戦後の人々の風景、それらを問い直していくことによって、これまでの戦争語りに新しい裂け目を生じさせることが今回の目標です。

そして3つ目が、副題を「沖縄・広島・立川を横断して」としている点です。普段、戦争を論じる際にこの3つの場所が横断されることはないでしょう。なぜなら、沖縄なら沖縄、広島なら広島、立川なら立川、それぞれの特殊性でもって戦争がある程度語れてしまうからです。しかし、場所も時間も特殊性も異なるそれらの事例をあえて横断してみることで何かそこに「戦争」を語る新たなヒントが見つかるのではないか、そうやって「戦争」の語りにあえて裂け目を生じさせることで、ポスト「戦争」の語り方、構造的暴力に対する私たちの身の処し方というものを新たに見いだすことができるのではないか。今回のトークは、そうした実験的な意味合いも含まれています。もちろん、私たちはこの実験の答えを持っているわけではありませんので、その辺りはみなさんと一緒に考えられたらと思います。

それでは今日の登壇者についてご紹介したいと思います。まずお一人目は田仲康博さんです。田仲さんは昨年まで国際基督教大学の先生をやっていらっしゃって、現在は実家の沖縄に帰られて沖縄大学の非常勤講師をされています。田仲さんは『風景の裂け目:沖縄、占領の今』(せりか書房、2010年)という名著を書かれています。ぜひお手に取っていただきたいと思います。

お二人目は植松青児さんです。植松さんは現在、『週刊「金曜日」』の編集部に所属しており、今年8月に「これからのノーモアヒロシマ」という特集を企画・執筆されています。今日は広島の戦時中の問題や、片隅に追いやられた広島の戦争記憶について語っていただきます。

そして最後がぽすけんメンバーの一人でもある高原太一さんです。普段から「太一さん」と呼んでいるので、今日も太一さんと呼ばせてもらいますね。太一さんは東京外国語大学の博士課程にご所属で日本近現代史がご専門です。主に立川の砂川闘争をめぐる研究をされています。

それでは早速ですが、太一さんから、なぜ8月以外の「戦争」を語らなければならないのか、戦後に続く「戦争」とは何かについて、立川を事例にお話していただけますか?

高原:ありがとうございます。今日は学部(国際基督教大学)時代の恩師である田仲先生と植松さんに胸を借りながら、立川と砂川の「戦後」についてお話したく思います。早速、立川の戦後を考える上で欠かせない写真がありますので、その共有からします。

マッカーサーが「日本」に来たのは、あまり日付って意識されないと思うのですが、8月30日です。厚木飛行場に降り立ったことは、ひろく知られていると思います。彼らは沖縄からやって来たわけですが、なにを目的に来たかといえば、9月2日のミズーリ号上での降伏文書調印式に出席するためです。そして、ここで問題としたいのは、このマッカーサーの写真には写っていない(写りこんでいない)風景のことです。マッカーサーの「決め」ポーズやコーンパイプなどがあまりにも有名なので、その周囲にはどのような風景が拡がっていたのか、あまり想像することはないと思いますが、今日はそのことについて立川から考えてみたいと思います。

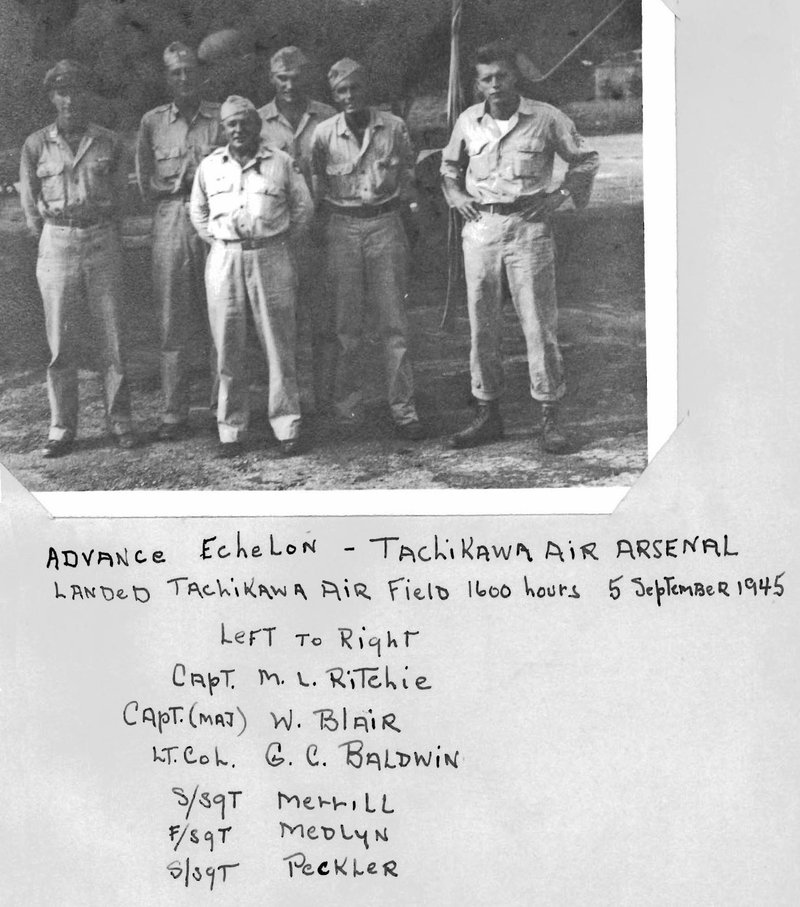

そこで、本日史料として用いていく写真は、米兵やその家族が保管していた写真をFacebookやFlickrなどで集めている同窓会的なサイトから拝借したものです。したがって、以下の写真はすべて米兵が基地内を撮した写真です。

まず一枚目。

これは、キャプションに5 September 1945、Tachikawa Air Arsenalと記されています。日本の敗戦が正式決定した翌日の9月3日に立川への進駐が始まりました。そのわずか2日後に撮られた貴重な写真です。

それでは、米兵が立川に進駐したさいに目にした風景とはいかなるものであったのか。言い換えれば、マッカーサーたちが厚木に降り立ったさいの風景というのを次の写真から想像したいと思います。

この写真は日付がちょっと読みにくいですがJune 46、46年の6月ということで、米軍進駐から約1年が経っています。しかし、基地のなかにはこのような廃墟が残っていたことが窺えます。大きな建物の前には瓦礫らしきものが見えますね。立川は、戦争末期の1945年8月2日前後に、周辺の砂川や八王子と共に空襲を受けました。当時、陸軍の飛行場があった立川基地内は、戦後の接収に備えて比較的被害は少なかったといわれていますが、それでも全く被害がなかったわけではありません。この写真に、コメントをしているピーターさんという元米兵と思しき方は「This is the Tachikawa I remeber」とこの廃墟となった基地施設に対して懐かしげに語っています。米兵はTachikawaのことをTachiと略していましたので、当事者の感覚としては「This is the Tachi I remember」かも知れません。ただし、これが空襲によって廃墟となったのかは定かではありません。それは次のところで述べたいと思います。

米軍が、旧陸軍飛行場を接収後、おこなった仕事がかつての陸軍時代の建物、つまりは立川飛行場の痕跡を破壊していくことでした。彼らは、新たな基地を建設するため、ときに日本人を雇いながら、自分たちの基地にふさわしい形へと整備していきました。その様子が窺い知れるのが、これからお見せする何枚かの写真です。まず一枚目は、建物の解体作業に従事する「日本人」たちの姿です。

そして、次はJune 46ということで、旧軍時代の建物が解体されているのと同時期ですが、それらの建物がある辺りに噴煙が上がっているように見えます。かつての遺構や廃墟(といっても米軍が空襲で破壊したものも含まれていると思いますが)が解体されているときに撮られた写真でしょう。

実際、日付の横に記されているBLASTINGというのは「発破」を意味する言葉なので、先ほどの廃墟らしき建物も発破の後に撮られた可能性も十分考えられます。すると、空想ですが、ピーターさんがRememberしたのは発破で破壊された施設のことだったのか、それとも空襲で被害を受けて損傷した施設のことだったのか、あるいはどちらかを取り違えて「This is the Tachi」と思い込んだのか、そんなこともこの写真から想像出来ます。もう一度、この発破の様子を撮した写真に戻れば、写真の真ん中に人と車両が見えます。ここは滑走路が位置する場所です。米軍が立川飛行場を接収後、まず取り掛かった大工事が滑走路の延長でした。そのため、46年6月の段階ではすでに工事は着工され、ある程度完成されていたことは間違いありません。

それから次の写真です。

ここでは古い建物が発破され、そのあとが整地されたあと、なにが建設されていったのかが分かります。この写真はJuly 46、46年7月なので、先ほどの写真からわずか1ヶ月が経過しただけですが、すでに画面手前にはカマボコ兵舎と呼ばれる建物が立ち始めています。そして、面白いのが、ここではキャプションにBase Reconstructionと記されていることです。このReconstructionには「再建」という訳語が当てられるかと思いますが、しかし大きな意味では「復興」や「再開発」を含意する言葉です。そして、写真の奥にはすでに米軍機が並んで停まっていますね。つまり、米軍は、旧陸軍時代の飛行場や施設を破壊しただけでなく、新しい基地施設や滑走路を整備・拡張するなど、スクラップ・アンド・ビルドをおこなったのです。そのアンドにあたる時にいかなる暴力や構造が作用しているのかは、本日全体の話にも繋がっていくポイントだと思います。

さらに次の写真にも、Base Reconstructionと記されています。

これはNov 46、46年11月なので、進駐から1年後には自分たちの住居や道路が完成し始めていることが分かります。そして、この米軍基地内でよく見られるタイプのハウスは、いまでも相模原や朝霞、ほんの一部ですが立川でも「遺構」として見られます。いわゆる「基地のなかの風景」というのは、この時期に出来上がったことがよく分かります。

それでは、米兵写真の最後に、今日のポイントとなる滑走路建設の写真を紹介したく思います。

これはJune 46なので時系列が前後しますが、米軍が敗戦直後、つまりは占領の開始時において立川の飛行場/基地でなにをしようとしていたのかといえば、繰り返しになりますが、この写真にもあるようにブルドーザーを用いて整地し、滑走路を整備・拡張しているのです。そのまえには当然、新たな土地の接収があったわけですが、それは次に述べるとして、この新たに完成した滑走路を飛び立った飛行機(輸送機)が1950年から53年の朝鮮戦争において大きな役割を果たしました。朝鮮戦争当時、極東最大の輸送基地として機能した立川基地は1946年6月の段階で、既に出来上がりつつあったということです。では、その過程においてはなにが起きていたのか。スクラップ・アンド・ビルドの、「アンド」にあたるところで行使される暴力を立川基地の北側にひろがる農村地帯、砂川の側から窺いましょう。

これは1955〜56年の砂川闘争の期間中に、米軍基地フェンスの前に集まる人びとを砂川の側から撮った写真です。撮し手は、米兵ではなく、当時20代の地元農家の息子(馬場さん)でした。

先ほどから述べてきたように、BaseのReconstrucitonは最終的には新しい戦場を朝鮮やベトナムに用意していったと言えますが、それと同時にReconstructionの最終目的である滑走路の延長は、基地用地の拡張・接収なくしては実施しえないものであり、滑走路が延長された分だけ、砂川町からみれば南側で基地に隣接する砂川の人々の農地が取り上げられたと言えます。飛行機の大きさもマッカーサーが厚木に飛来したときとは格段に大きくなり、エンジンもプロペラからジェットへと転換しつつあるなか、基地のフェンスも、砂川の人々の土地や生活を決定的に奪うところまで近づいてきたのです。砂川町に新たな基地拡張計画が発表され、それに抵抗する地元の人びとが反対運動を組織した1955年5月(砂川闘争の開始時)には、Base のReconsturcionはその段階まで進んでいた。それゆえ、1956年10月に発生した負傷者1000名以上を出した警官隊との衝突事件、いわゆる「流血の砂川」と呼ばれる出来事は、1945年10月に始まったBase Reconstructionのまさに延長線上のところで起きた「戦争」だったと解釈出来るのです。

このように、大変駆け足でしたが、立川や砂川を撮した写真から「戦後」を眺めてみれば、これまで学校教育や教科書で習ってきた歴史や、あるいは社会的にイメージされる戦後像からは見えない<裂け目>と出会います。そこには、つねにスクラップ・アンド・ビルドがあり、米軍は「跡地」を生み出すことによって占領者となれ得たのです。つまり、立川・砂川にとって、戦後の時空間は一貫して破壊とoccupie(占領)、reconsturcion(復興・再建・再開発)の過程であったと言えます。こんな具合に、僕なりですが「ポスト」戦後ということについて地均ししてみたので、ここからは田仲先生と植松さんからそれぞれのテーマに沿ってお話して頂ければと思います。

田仲:では私から。視聴者の方は初めての方が多いと思います、田仲です。よろしくお願いします。太一の話は興味深く聞きました。われわれ「日本人」が陥りがちなのは被害者の視点から歴史を語ること、つまり戦争で痛い目にあい、復興の努力がいかに大変なものであったかという語りに終始しがちです。

進駐してきた側の目線で見た風景というのは意外と見たことがないし考えることもない。「米軍のまなざし」という視点が新鮮でした。敗戦後すぐに占領軍がやったのは、太一がいう「スクラップ・アンド・ビルド(scrap and build)」、「リ・コンストラクション(reconstruction)」です。その「re」がとても重要で、復興もしくは再建、もともとあったものを作り直したということですよね。つまり、忘れていけないのは、そこにはもともと日本の軍事施設があったということ。たとえばICU(国際基督教大学)の本館ビルをご存知の方もいるかと思いますが、あの建物は中島飛行機製作所の三鷹研究所です。だからこそ一帯が爆撃されたわけで、立川も同様です。決してなにもない荒野に米軍基地ができたわけではないということは1つ押さえておくべきことです。でも、しばしばそれはわたしたちの記憶から抜け落ちていきます。沖縄の場合も同様で、米軍がいきなりやってきて人々を収容所に押し込め、なにもない土地に嘉手納基地や普天間基地を作ったわけではない。もともと帝国陸軍の基地があった場所です。ですから、この「re」はすごく大事な意味をもっています。

立川の場合は、太一の話にあった通り、1945年10月に本格的な占領が始まり、それが1951年の11月まで継続しました。1952年以降、占領軍の多くは沖縄に移動します。立川と沖縄は時系列でも繋がるけど、占領の経験という点においては地続きであるとも言える...。そこでの経験は占領軍にとっても、抵抗する人々にとっても、海を超えて沖縄に引き継がれます。抵抗の現場という点で、沖縄の経験と立川の経験は地続きであるはずなのに、実はそれも集合的記憶から抜け落ちていきます。沖縄は沖縄、立川は立川で別々に語られるようになります。しかし両者の間には、軍隊や国家の組織的な暴力という意味でも、そして住民の抵抗という意味でも共通点があります。たんに似ているというだけではなく、共時性もあります。たとえば砂川闘争の現場には、「本土留学」をしていた沖縄の学生たちもいました。砂川の経験を沖縄にもちかえる、あるいは逆に沖縄の経験が砂川で生かされるということがあったはずです。太一の話を聞いていて、人と人との交流が実際にあったという事実が集合記憶から抜け落ちてることを再確認できました。素晴らしい報告でした。

竹崎:ありがとうございます。今、チャットのほうで本橋哲也さん(東京経済大学)が面白いことを指摘されています。re-constrcution(=復興)とは、「『復興』の暴力=災害資本主義ですね。」という指摘です。戦争を「災害」と位置づけるかは私には判断はできませんが、そこからの復興は明らかに資本主義の力が関与していると言えます。ここで太一さんに伺いたいんですが、立川のre-constructionが資本主義と結びつきながら、地域の人々を巻き込みながら展開していた事例はありますか?

高原:いま田仲先生からも戦前・戦後の軍事施設をめぐる連続性の話がありましたが、立川も1922年に飛行場が開場したあと「軍都」としての道を歩んでいきます。つまり飛行場だけでなく、立川飛行機をはじめとする軍需工場が軒並み作られ、それによって地元経済は成り立っていった。それが敗戦によっていったんストップし、今度は軍都から「基地の街」へと変貌していきます。

では、「基地の街」においてはなにが経済を回すタービンであったかといえば「パンパン」と呼ばれるような米兵相手の女性たちがその役割を果たしたのです。この問題については、もっとジェンダーの視点から考えないといけませんが、いずれにしても、立川という街が、戦前・戦中・戦後と「基地」に依存していたことでは一貫しています(そこには砂川同様、大きな破壊があっての「軍都」の成立があるわけですが、ここでは触れられません)。そして、この場合、基地は戦争という言葉と言い換え可能でしょう。つまり、戦争経済によって立川の繁栄や発展が支えられていたという歴史は、もっと敷衍して資本主義や近代日本の本質とも関わるでしょうし、少なくとも「基地の街」と呼ばれた場所においてはまったく同じ構造と傷が見い出せるのではないでしょうか。

田仲:資本主義の性質が変わったというよりも、もともと資本主義と戦争(国家による軍事的暴力)には親和性があります。「平時」と呼ばれる時代にあってもそうです。戦後の一時期、日本の一番重要な貿易相手って沖縄なんですね。敗戦国日本にとって沖縄が最大の輸出相手でした。沖縄では軒並みすべて破壊されてますよね。ですから、復興資材がいります。米軍基地の建設にも大量の資材を必要とし、それは日本から輸入されました。日本の戦後復興に沖縄は大きく貢献しているわけです。嘉手納基地の建設とかに関わることで大きく発展していった国場組という会社、一族から保守系の国会議員を出したりもしていますが、その発展も復興の暴力と密接に結びついていたからこそ可能でした。そういうことを考えてみても、東京/日本と沖縄の戦後は地続きなわけです。

植松:広島においても復興を名目にした構造的暴力がありました。この写真は1952年の広島平和記念公園開設時の、慰霊碑の除幕式の写真ですが、公園が開設されても難民バラックがいくつも建っているのがわかります。原爆被害者や引揚者の方々がここに住んでいたのですが、この人たちを追い払って「平和」を記念する公園を造ったのですね。ただ、公園の開設日の時点でも、立ち退かなかった人も多くおられたことがこの写真から読み取れます。

竹崎:ありがとうございます。本橋さんもチャットに再度投稿してくれましたが 戦後資本主義はポジティブな意味での「復興」を促すけど、それと背中合わせで弱い身体(=Vulnerable body)が搾取の対象になる。復興はそうした構造的な暴力を含んでいるという点において「戦争」と地続きであることが一連のトークから出てきたと思います。

ここで植松さんの方に話を移したいと思います。先ほど太一さんから「戦後の中の戦争」という視点からお話していただきました。今度は植松さんの方から、「戦争」の記憶の片隅に追いやられてしまう戦時中の人々の日常や構造的暴力の問題について話題提供をお願いできますか?

植松:実は、私自身は広島出身でも広島育ちでもありません。私の母親が広島県で生まれて終戦後、家出して広島から出ていった、いわゆる広島からのディアスポラで、私はそのディアスポラの子という立場で発言します。ですので、まず私の母である添田喜美江の体験と記憶をたどりつつ、同じ世代の女性たちの「1944年10月」について思いを巡らせたいと思います。

私の母は1944年当時18歳で、呉市に住んでいました。もともと彼女が住む家は広島から西20kmの大野村(現・廿日市市の一部)にあったのですが、40km離れた呉の海軍工廠に労働動員されます。翌年1945年7月1日、呉市街の空襲で母は被災し、九死に一生を得ます。母親の同僚は亡くなったそうです。

被災後に母は呉から大野に戻り、8月6日を迎えます。その日の夜から、広島と大野の間のどこかで救護活動に関わります。ですがここからは原爆の話ではなくて、原爆より前のこと、軍需工場での労働を強いられた多くの女性たちに焦点を当ててお話ししたいと思います。

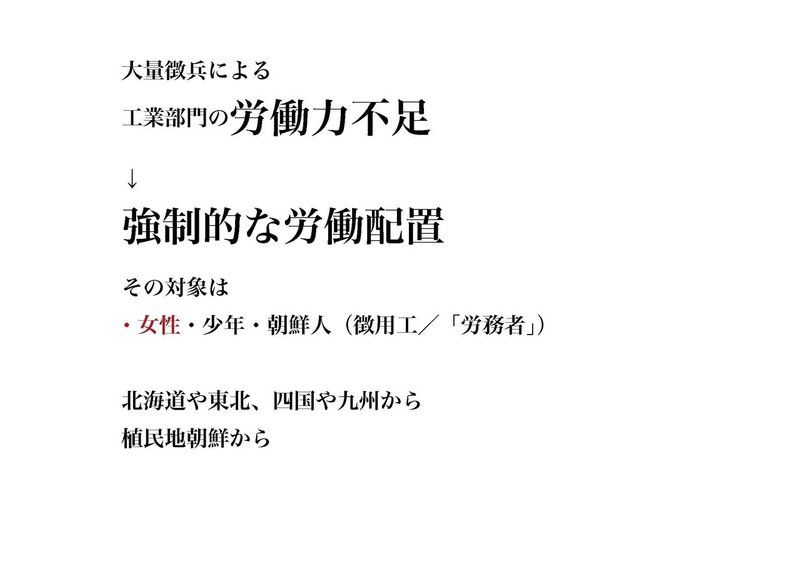

女性の兵器工場への徴用は、高校の日本史教科書にも掲載されています。ただ、あまり知られていないのが、遠方からの労働動員をも伴ったことです。

拙著『愛国の技法』(青弓社)で紹介したが、「昭和二十年一月二十日」の日付がある写真に写っていた彼女たちが、北海道や東北各地から神奈川県内の工場に動員された女子学生で、休日に鎌倉を見物した記念写真だった。かなり遠方からも労働配置がなされていたことをあらためて認識させられた。 pic.twitter.com/xUoGgfi93A

— 早川タダノリ (@hayakawa2600) December 28, 2017

この写真は知人の早川タダノリ氏のツイートからの引用ですが、鎌倉の鶴岡八幡宮での記念写真です。ところがここに写っている女性たちは、北海道や東北から徴用された女性たちです。このような遠方から強制的に労働配置された方々が多くおられて、しかしこの方々の存在、その声は記憶されているとは言えません。

このような労働配置の背景には労働力不足があります。200万人の男子を徴兵しているので労働力が減ります。その補充として女性・少年・朝鮮人が労働力として投入された、北海道や東北、植民地朝鮮などから強制労働動員されるわけですね。

そのような方々の声の中で、ご紹介したいのが林京子さんです。林さんは原爆文学として唯一芥川賞を受賞された方ですが、14歳のときに長崎の三菱兵器大橋工場に労働動員されて、その半年後に被爆します。

三菱兵器の工場の遺構が1つだけ残っています。どこにあるかご存知でしょうか。いま、同工場の跡地は長崎大学本部キャンパスになってます。

林さんは、代表作である『祭りの場』や「ギヤマンビードロ」では8月9日、あるいはその後を描いておられますが、『やすらかに今はねむり給え』という作品では主に8月9日以前を描いています。その中からご紹介したいのが次の記述です。

「鍛造に配置された生徒たちは、頭痛と吐気を訴えるようになった。工場から家に戻って、家の周りが静かになると、耳鳴りが始まる。(略)

工場日記の事故欄に、腹痛と頭痛が圧倒的に増えている、頭痛の原因は騒音、高温、目鼻にしみる薬品の刺激、鉄粉が目と肌を刺す痛み、精神の苦痛が複合している。(略)

原子爆弾が投下される八月九日までの二カ月間が、私には、気力と体力の限界だった。これ以上動員生活が続いていたら、精神錯乱に陥るか、どんな過酷な命令にも従える、無気力な人間になっていただろう」

(林京子『やすらかに今はねむり給え』より)

当時の女性労働者の過酷な労働状況は、エピソードとして時々は語られますが、広島や長崎においてはあくまで原爆の「プレストーリー」として軽く扱われがちです。私もそう受け止めていました。しかし林さんは、原爆投下がなくても生きていられなかったという苦しい状態だったと書き記しています。原爆の暴力が突出して大きく、それ以外が小さいものだと簡単に考えるわけにはいかない、林さんのこの作品を読んで痛感しました。そして私の母は10年前になくなっていますが、もっと当時のことを聞いておけばよかったと後悔しています。

竹崎:僕から一つ伺いたいことがあります。非常に素人な質問で恐縮ですが、先ほど女性の強制徴用について話してもらいましたが、彼女たちはどのように徴用されるのでしょうか? 私たちが強制徴用についてよく知っている戦争の物語は、男性の兵隊さんたちが受け取る「赤紙」のことです。それ以外はおそらく教科書にも載っていません。つまり、物語の中から女性の強制徴用の問題が抜け落ちてしまっているんですね。その象徴は間違いなく従軍慰安婦問題だと思いますが、植松さんの話された事例の方々はどういうふうに徴用されていったんでしょうか?

植松:林京子さんの場合は学校単位で、このグループは三菱兵器に行け、このグループは三菱造船所に行けと。他の地域では学校自体が兵器工場になった事例もあります。

竹崎:ありがとうございます。ここで田仲さんに振っていいですか?

田仲:少しだけ迂回路を通ります。最初に今回のトークイベントの打ち合わせがあったのが年7月10日で、当初はこれを8月にやろうっていうことでした。すぐに異議を唱えました。というのも、すでに竹崎くんがうまく説明してくれたけど、8月6日、8月9日、あるいは 8月15日といった風に、ある特定の日付に特化して語られる記憶があるわけですよね。自分としては、その風潮に抗いたかった。たとえ批判的な言説を紡いでいくにしても、そのタイミングを8月に設定してしまうと、結局大きな流れに乗ってしまうことにならないか。つまり、戦争の話が8月に集中し、9月になったらさて別の話をという大きな流れに絡め取られる恐れがあるのではとの私見を伝えました。メンバーの皆がすぐに賛同してくれました。

今日の植松さんの話を聞いていても、8月9日だけが重要ではないということが分かります。10月の「戦争」の話をするっていうのは、ここにきもがあります。想起したのは米山リサの次の言葉です。

「この語りの余白(マージン)、つまり語り手が明白な知として思い起こすことのない歴史の断片は、社会に関する既成の公式的な知にひそむ空隙の痕跡である」(『広島、記憶のポリティクス』岩波書店、2005年)

この指摘が決定的に重要だと思います。

ここで彼女が言っている「語りの空白」、それは拙著で「風景の裂け目」という言葉で表したことと重なるものですが、集合的記憶から落とされていくような小さな声と言い換えてもいいかもしれません。どうやってそういう声を拾い上げていけばいいのかということを、今日の植松さんや太一の指摘を聞きながら考えていました。それこそが暴力について考えることであり、米軍による占領以前にすでに作動していた日本の国家や軍部による暴力、さらに言うと天皇を中心とする国家システムによる暴力について考えることになるのではないのかということです。冒頭の竹崎さんの話につなげると、重要なことはやはり「ポスト」でもあるし「プレ」でもあるということ。実際にはその連続の中にありながら、日付が特定され、非歴史化されてしまう語りの危うさ。今日のこれまでの話のなかでそのことがよく分かった気がします。

竹崎:ありがとうございます。太一さんからは何かありますか?

高原:日本史という枠組みで考えたとき、一般に占領期というのは1945年9月2日から1952年4月28日までの期間を指し、それをoccupied japanと名指すわけです。けれども、いま田仲先生と植松さんからお話あったように「占領」の暴力というのは、占領下において当然駆動するし、戦前の段階でも既に準備されている。植松さんが紹介して下さった経験も、広島や長崎に限った話ではなく、例えば多摩地域の学校、一橋大学であったり立川周辺の学校が軍需工場となったり、そこに学徒動員されたり、あるいは空襲で学生が亡くなったなど、そういう<小さな歴史>がいたるところに散らばっているのです。

例えば、これは私が教えている塾の生徒から聞いた話ですが、三鷹や調布の中学校では、かつて軍需施設になっていたから、いまだに軍服を着た霊が出るなんていう形で戦争や土地の記憶が世俗化されながらも確実に残され、語り継がれている。もちろん、林京子のような文学作品にまで、そのような体験や記憶が昇華されることは少ないけれども、戦争文学を読むときには、そこに沖縄/広島/立川とスラッシュを引くのはもったいないことで、それこそ横断的に読まなければならないと思いました。そのとき、田仲先生が仰ったように、では壊されたものはなにか、そこで彼らはなにを壊していったのかを考えたさい、人々の日常、その最たるものは生活だと思います。砂川ならば、生業を含む生活。そして、生活をてこにして考えたとき、フェンスの向こう側にいたはずの米兵たちの姿も浮かんでくる。もちろん、米兵たちの生活はすべてが基地のなかで完結していくように設計されているけれども、その生活は滑走路から飛び立つ「戦場」によって、あるいは自分たちに向かってくる「戦場」によって、つねに破壊される危機のなかでの生活でした。彼らはあくまで戦場に行くために基地にいるわけで、その生活は自分たちの「本国」からは遠く切り離されたところで営まれた仮の日常/生活です。そんなところから、フェンスを越えて繋がることも出来るのではないか、いま未整理ながらふと思いました。彼・彼女らの青春や大切な時間の記憶や記録だって、いまやオンライン上(サイト)にしかないわけですからね。

田仲:人々の生活、つまり日常ですよね。ほとんどの場合、戦争は非日常な出来事として語られます。原爆がそうだし、今日あえて触れませんでしたが10月10日の空襲、那覇大空襲に関わる語りがそうです。そういう非日常的なことが起きたことは歴史的事実としてたしかにあるけど、それ以前にそういうことを準備する日常がすでにあったということが重要です。ある日突然爆弾が落ちてくるわけじゃなくて、たとえば那覇には軍港があったし、広島には呉に海軍工廠や陸軍被覆支廠があった。長崎も日本軍と無縁ではありません。それらの地域が米軍の爆撃によって破壊しつくされ 戦後になると復興の現場になる...。一般的な語りでは、日常の破壊がまずあって、敗戦後は微々たる力ではあるけどみんなが復興に尽力する。先ほど触れた国家的復興の暴力とは異なる日常生活の復興、ミクロな復興がそこにはあったわけです。それもまた日常そのものですよね。

そこで重要なことは、日常のなかに忍び込んでくるものとして戦争を捉え返すことです。NHKがこのところずっと戦争期に撮られた白黒動画に彩色するということをやってますよね。徴用されて戦場に送られる学生たちの出陣式がカラーになった番組を見たときに虚を突かれる思いがしました。カラーになると、人々の日常の生活の細々としたことが目に入ります。番組製作者の意図がどこにあったにせよ、戦争っていうものは、軍隊が人々の日常のなかに入り込んでくるっていうことが良く分かります。そこには戦争を支える人々の日常があったわけです。反面、よくある白黒の動画を見ていると、これは今とは違う遠い昔に起きていた出来事なのだという印象がどうしても強くなります。こう言って良ければ、人々の暮らしが「戦時下」というある特殊な時代におきた特殊なものとして封じ込められてしまいがちです。わたしたちの思考に作用するイメージの力を思わざるを得ません。今日ここで話していることとメディアがやってることってどこか連動してますよね。そういうことをちょっと思い出したので付け加えておきます。

竹崎:いま田仲さんの方から戦争の記憶をどう残していくかという時にメディアを含めて改めて再検証していくこと、特にテクノロジーのレベルから検証することの可能性について話してもらいました。田仲さんがおっしゃったように、白黒からカラーになるだけでも、私達のからだに直接語りかけてくるものというのはありますよね。もちろん記憶の残し方というのは、写真だけではない。様々なモノが私たちに戦争の風景を語りかけてくれるわけです。けども、いまそれをめぐる問題というのは様々な場所で起こってしまっています。ここで植松さんに話しを振りたいと思います。広島での戦争の記憶の問題はいまどうなっているんでしょうか?

植松:今年、広島では被服支廠跡の保存問題が大きな話題になっています。現在残っているのは赤いレンガ作りの4棟で、工場だったところは県立広島工業高校が建っています。現存する倉庫は原爆の爆風で鉄製の扉が歪んでいます。原爆投下の後、多くの負傷者が運ばれてほとんど亡くなっています。峠三吉がそのことを詩に書いています。

この被服支廠の性格を理解するために、軍事都市としての広島についてお話しします。

この図のグレーの部分が陸軍の施設、黒丸が民間の軍需工場です。南端にある宇品港は、日清戦争や日露戦争の時は兵士の大部分がこの港から船に乗って戦地に向かっています。広島は各地から軍隊がやってきて、宇品港から朝鮮半島、あるいは中国大陸や南方へ侵略していく拠点だったわけです。その港の近辺に兵器工場、軍服や軍靴を作る工場(被服支廠)、缶詰などを作る工場が造られたわけです。

その被服支廠倉庫を1棟だけ保存するか、全棟保存か。全塗保存を訴える方の1人が切明千枝子さんです。この方は被服支廠内に設けられた幼稚園にも通っておられた、この工場のなかで育った方で、15歳で被爆されています。また、若い世代の方々も署名活動に取り組んでおられます。

今年の8月に日本テレビ系 テレビ朝日系のドキュメンタリー番組がいずれも被服支廠保存問題で、ともに切明さんが大きく取り上げられていました。その中で切明さんは、

「原爆で被害を受けたが その前は加害の町であったことの証明だと思う」

「軍都だった広島の歴史も ともどもに語らないと」

「加害を抜きにして 被害だけ伝えるというのは違うと思う」

と仰っているのです。

整理しますと、被服支廠は「8月5日」までは軍服軍靴の生産工場で、「8月6日」以降は被爆者の救護場所だったわけです。そのうえで「加害をぬきにして被害を語るのは違う」と、被爆された当事者が発言されたことの意味、過去には沼田鈴子さんという被爆当事者の方もおられましたが、その意味は非常に大きいと思います。

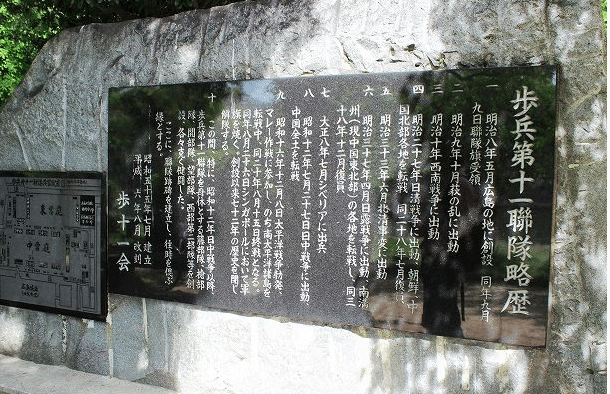

最後に、全く別のモニュメントを1つ紹介します。これは広島城のなかにある陸軍(第5師団)歩兵11連隊の石碑です。連隊のOBたちが戦後に建立した石碑で、碑文にはどこどこで戦って頑張ったという内容が書かれています。

実はこの連隊は、(現在の)マレーシアで住民を虐殺しています。41年12月の太平洋戦争の開戦から間もない42年初頭に、現地の住民を虐殺しました。その被害者の方々が80年代後半に広島に来られたのです。碑文は現在よりさらに酷い内容で、マレーシアの被害者の方々はそれを見て憤り「(その後に予定していた)原爆資料館に行くのをやめる」と言うほど憤りました。このような石碑が無神経に全く何のためらいもなく残っているのが広島の街なんです。これが広島の現実であるということ、私を含めて噛み締めないといけないと思います。

視聴者コメント(Ted Motohashi):

資本主義はつねにもっとも弱い身体(娼婦、難民、異人種・・・)を標的にする。

視聴者コメント(Ted Motohashi):

日本軍の主力戦闘機であった零戦も、もちろん三菱重工業作(堀越二郎)でしたね。

視聴者コメント(Ted Motohashi):

田仲さんのおっしゃった「抵抗の言葉」ないし身振りや身体の共有や伝達という視点がとても重要だと思いました。それが文学や写真として、まさに「カラー=日常の色」で私たち自身に受け継がれていく。それが私たちをも「ポスト戦争」の当事者にする。

なるほど当たり前のことですが、兵士も衣服や靴や食べ物がなければ戦えない。そこに私たちの「日常」とつながる生活の息吹がある。

「加害者」vs「被害者」の枠組みで捉えるのではなく、「当事者」性のグラデーションで捉えるほうが、より人々の『日常』に迫れるのでは?

竹崎:いままたまた本橋さんの方から面白い投稿が来てます。戦争の記憶をどこまで身体化できるかは、戦争を非日常として「日常」と切り離すのではなく、日常と戦争は地続きなんだと理解することが重要だということです。ここに軍需工場があって、そこがこの地域の戦争の中心だった。けど、フェンスを越えるとそこには戦争がなくて、人々の日常がある。たしかにそうかもしれない。けれども、そのフェンスを越える身体は同じなわけです。軍需工場と人々の家、そして戦地というのは繋がっているわけなんですね。そしてもう一点、さっき植松さんの方から、切明さんという方の語りを紹介してもらいましたが、戦争の被害と加害も切り分けることはできないわけなんですよね。そこは同時に語らなければならない。そうした観点から「当事者性」としての身体を獲得していく必要があるということです。

ここで「当事者性」という問題がでてきましたが、これについては田仲さんに話を振らないわけにはいかないですね。戦争を語っていく上で当事者というのはいったい誰なのか。田仲さんも含めて今日の登壇者は全員、直接的にあの戦争を体験したわけではありません。では、体験していない人々がどうやって戦争という記憶を紡いでいくのか、そこにどうやって「当事者性」を担保していくのか、この問題について田仲さんはどうお考えになりますか?

田仲:当事者性を語るにあたって、まずその前に当事者の話をしましょう。問題は、当事者という言葉をどれくらい厳密にとらえるかにかかっています。実際に現場にいた者として狭義にとらえるのであれば、たとえば今日のメンバーもおそらく視聴者の皆さんも戦争体験者としては当事者ではないわけです。見たわけではないのだから語る資格はない、という批判が常にあるのは、当事者を狭い意味で捉えているからです。

そうした批判に対処するには2つの方法、あるいは2つの段階があると考えています。それは、屋嘉比収さん、優れた歴史学者で友人でしたが、彼の『沖縄戦、米軍占領史を学びなおす』(世織書房、2009年)が教える方法、まさに「学び直す」ことです。戦争経験者(当事者)の声をまず真摯に聞いて受け止める必要がある。その上で、聞いた以上、そこに責任が生じるということです。たんに聞くだけではなくて、次の世代に伝えていけっていうことですよね。簡単な話のように思えますが、そこには暴力の責任ということも引き受けて考えなければいけないというメッセージが含まれています。暴力の歴史をめぐる忘却に抗うということは、忘却を許してしまった社会(そこにもまた暴力が作動しています)にも責任をもつということです。そういう風に考えると非常に重い言葉であることが分かるかと思います。最近では目にすることが多くなった「当事者性」という言葉ですが、多くの場合、この2つ目の意味が抜け落ちているように思います。

当事者性はとりあえず、いま生きているわれわれが引き受けなければならないし身体にかかわる痛みとして認識する必要がある。ここで少しだけ個人的な経験を話すことを許してください。ほぼ怖いものなしの田仲に苦手なものが1つあって、それは蛆、要するにハエの幼虫です。こいつには身体レベルでシャットアウトするくらいの嫌悪感を抱いてしまうんですね。長い間、それはどうしてだろうと考えていたのですが、あるときすっと腑に落ちたことがあります。幼少期の記憶なんですが、沖縄戦を経験し、小学校の教師でもあった母親は子供達にも追体験をさせようと思ったのでしょう、沖縄島の北部、地元ではヤンバル(山原)と呼ばれる地域を1日かけて車と徒歩で案内したことがあります。死体が浮いている水たまりで仕方なく水をすすった話など、道中いろいろな話をしてくれるわけですが、しばしば登場するのが蛆の記憶なんですね。死体はもちろん、負傷している人間にも取り付いて肉をかじる蛆の話は強烈でした。闇の中で聞こえてくる蛆の咀嚼の音、カリカリと乾いた音がするらしいのですが、それが今も耳にこびりついています...。

首里の女学校の生徒であった母親は、あと2年早く生まれていれば従軍していた、そんな世代です。家族とともに戦場を逃げまどった母親には教育者としての義務感があったのかも知れませんが、とにかく小さい頃から何度も何度も蛆の話を聞かされました。16歳で召集され、戦後は捕虜となって米軍に死体処理の仕事を強制された父親の話にも当然のことながら蛆が出てきます。たぶん両親の記憶、それはまさに痛みの記憶なのですが、二人の記憶が自分に乗り移ったかも知れないと思うほどの強烈な印象を残しました。自分もそこにいて同じ経験をしたかのような痛みです。疑似体験というにはあまりにも強烈なものです。ごく私的な経験であり記憶なのですが、それは世代を超えて伝わるのではないかと今おぼろげに考えています。両親が伝えようとしたことを聞き取った子供世代の一人として、折に触れては孫世代である娘も両親の経験を話しています。

聞くことの先にはもう一歩足を進めるべき場所があるはずです。まずは耳を傾ける、そして聞き取った自分の経験そのものにも責任をもつ。「当事者性」とはそういうことなのではないでしょうか。

竹崎:「当事者性」を引き受ける上で、もう一歩踏み込むことが必要ということですが、いま本橋さんから「当事者性はaccountabilityとresponsibilityのはざまで生じるのか?」というご質問をしていただきました。accountabilityとresponsibilityはどちらも「説明責任」や「応答(response)」という語彙が入っていますよね。要は、当事者であるからには自ら主体的に戦争について語る、あるいは説明することが求められるということではないでしょうか。ここで太一さんに話を振りますが、太一さんは砂川闘争に関わる社会運動に関わっていますよね。明日もイベントがありますよね?その告知も含めてもらっていいので、当事者性についてこれまでの経験から話してもらえますか?

高原:竹崎くん、ありがとうございます。じつは明日、砂川闘争65周年記念集会というのが鵜飼哲さんをお呼びして、砂川であります。後日、その模様はYouTubeで視聴可能です。詳細はFBで「砂川平和ひろば」というページに飛んで頂ければ分かります。宜しくお願いします。

では、もう一度、砂川の人びとが経験した1945年10月の「戦争」と1956年10月の「戦争」の話に戻るのですが、私が研究者として、あるいはその「戦争」の記憶や記録の継承を試みている「若者」として、意識している当事者性への道というのですかね、方法は、三つあります。どれも平凡なものですが、一つは、彼・彼女たちがどのようにその出来事を語っているかに注意深くあること(つまり耳を傾けること)です。まず、そのことから述べていきましょう。

砂川の人びとは敗戦直後におこなわれた米軍による滑走路拡張のための強制的な土地接収を「麦が蒔かれた直後」の出来事として記憶・証言しています。つまり、1945年10月や11月といった日付ではなく、自分たちの生業や生活のリズムによって作られた「日付」によって、この出来事が記憶されていることに気がつきます。そこから、私たちは、それがなにを壊すものであったのかについて迫っていく入口が見つけられるのではないでしょうか。

第二に、その言葉や表現を発する身体性への着目です。言い換えれば、人びとが受けた傷にどこまで精確に迫れるか(より深く知れるか)かも知れません。そのときまず手掛かりとなるのは「麦が蒔かれた直後」という彼・彼女たちの言葉ですが、さらに他の記録や証言から、麦を蒔いたばかりの状況が朧げながら見えてきます。この場合でいえば、畑作中心の砂川において麦がもつ意味を知ることであったり、8月2日の空襲によって家を焼かれた砂川の農家たちが敗戦後の状況で抱いたであろう飢えへの恐怖や供出への苦しみ。だからこそ、その麦が育っていったときへの期待感や、それが米軍のブルドーザーによって一夜にして削り取られ、翌朝その状況を目にしたときの絶望や怒りなど、彼・彼女たちにとって、それはどういう出来事であったのかを出来るだけ(といってもそれは限りなく道の遠い作業ですが)知り、自分のなかでも共有していくことです。これは、田仲先生も言及された歴史家の屋嘉比收さんが『沖縄戦、米軍占領の歴史を学びなおす-記憶をいかに継承するか』(世織書房、2009)で提起したことでもあります。

最後に、当事者性を獲得していくうえで、意識的に私が実践しているのが「現場に立つ」という経験です。これもきわめて平凡なことですが、ただし、それは実際に現場に足を運ぶのはもちろんのこと、写真を眺めながらでも実践出来るのではないでしょうか。例えば、先ほどお見せした砂川闘争の写真で、フェンスの前にいる人びとを見たさい、フェンスの向こう側のいまは基地になっている場所も、かつてはこちら側と同じように畑だったんだよねと見れる(あるいは想像できる)ことは大切だと思います。もちろん、その想像(力)の前提には、先ほど述べたような、聴くこと・知ることが欠かせないのは言うまでもありませんが、ただ、ここでもう一つ大切な要素として付け加えたいのは、歴史家の鹿野政直さんの言葉を借りていえば「佇む」という身体動作、身体技法の重要さです。このあたりは私のなかでも十分整理出来ておらず、上手く言語化出来ませんが、現場に立ち・佇むという行為と「そこを跡地としてまなざす」認識の方法はどこかで相通じるものだと思います。

植松さんや田仲先生と較べて、なんとも頼りのない「当事者性」への言及でしたが、当事者性を獲得していくためには<なにかを越えていく>ような努力が、先ほどの田仲先生の言葉を受けていえば「聞くことの先にある、もう一歩足を進めるべき場所」があることに私も同意します。その「場所」の一つとしてとりあえず私が考えているのが、「現場」で佇むことだと思います。それは必ずしも一人で佇まなくていいと思いますが、かといって集団でツアーのように見るのもこれも騒がしいなという感じです。ここでは、これぐらいにして、これからもずっと考え続けたいと述べておわります(笑)。

田仲:いまのフェンスのこちら側で声を上げる労働組合員の画像を見ていて、既視感を覚えました。この風景は沖縄でも日常的なものとしてあったし、今もあるということです。ここで思い出すのは百田尚樹などの発言です。彼は、普天間基地が作られたのは荒野の真ん中であって、基地ができた後にそこから派生してくる金目当てに人々が集まり街ができたなんてことを言っていますね。まるで根拠のない大嘘です。戦前の写真、あるいは爆撃前に米軍が撮った航空写真を見れば明らかなことですが、あそこには幾つも集落がありました。首里に続く並木道などもあって人々が日々の暮らしを営む場所でした。普天間基地は、人々の生活の場をブルドーザーで押しつぶした痕跡をそこら中に認めることができる場所でもあります。太一の言葉を借りて言うならば、フェンスのこちら側に生活があるように、かつてはフエンスの向こう側にも生活があったということですよね。それらの痕跡にどう出会うか、そのことが問われています。なにしろ、某百田のように「出会い損ない」の言説が大手を振ってまかり通るような時代ですから...。

視聴者コメント:

田仲さんの「もう一歩の何か」、言葉にしたいですよね。古臭いですが、感性・理性・悟性との関連はなにかとか、むかし使われた投企(アンガージュマンでしたっけ)やコミットメントみたいな概念…。

視聴者コメント(Ted Motohashi):

「麦の季節」! やはり思い出すのは、阿波根昌鴻さんの農本主義ですね。「跡地」は、なんの跡地かというと、たいていは農業のそれですね。つまり農業が行われなければ、それはまだ人間の土地になっていない。

植松:実は、日常、生活、当事者性という議論がでてきたとき、自分は少し警戒心が働きました。

たとえば「この世界の片隅に」という、自分の母が育った呉の街を舞台にした物語があります。その映画版がヒットしていくなかで、先ほどのキーワードがこの作品のまわりであふれ出しました。最近は、この作品が「悪いお手本」になりつつあるのでは、と感じています。

「この世界の片隅に」映画版のプロモーションは、まさに「暮らし」が前面に打ち出されました。「暮らし」があって「空襲」の悲劇があって最後に「復興」という打ち出し方です。

「暮らし」に注目するという視点は、実は1968年に雑誌「暮らしの手帖」が『戦争中の暮らしの記録』という特集(その後書籍化)を企画し、100人以上の読者から当時の「庶民の暮らし」を投稿していただき、アーカイブとして編み出したときから始まっているんですね。その企画の背景にベトナム戦争への反戦意識があったことは確かですが。

「この世界の片隅に」も、『戦争中の暮らしの記録』に掲載されたエピソードをいくつか拝借しています。さらに、去年と今年NHKが8月に「あちこちのすずさん」という特番を放送しました。これは『戦争中の暮らしの記録』の手法をTVメディアで行なったものです。いろんなおじいさんおばあさんが体験した戦時中の生活のエピソード話を集めて紹介するという構成です。このような手法は、いま(戦争の記憶の収集と継承の)スタンダードになってきているように思います。

ここで注意しないといけないのは、「この世界の片隅」は、あくまで呉のアップタウンの物語なんです。ダウンタウンの話はでてきません。しかも主人公・すずは家庭内労働力として「嫁」として招かれるかたちで結婚させられ、居住するアップタウンの外にほとんど出ません。つまり私の母親のような女性労働者はほぼ登場しないし、長崎の林京子さんのような徴用された少女たちも出てこない。なので、主人公・すずの暮らしが「生活」「日常」「暮らし」の一般モデルとしてに語られていくのは、心配です。

ただ、そのうえで言いたいのは、実はこの作品は、ただの「生活者」の物語というのではなく、田仲さんの言葉を借りるといくつかの「裂け目」があるのです。少なくとも3つの「裂け目」があると思います。

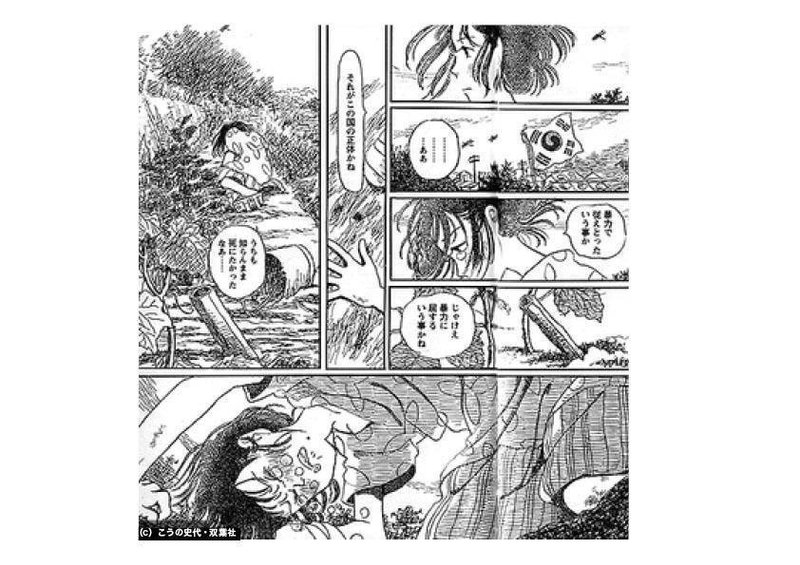

1つが白木リン、呉の朝日遊郭ではたらく性労働者の存在です。2つめが45年8月15日に登場する太極旗、つまり玉音放送のあとにその旗を掲げる朝鮮人の存在です。この2つはいろいろな人が指摘しています。3つめはおそらく私だけが指摘している事柄です。漁村が破壊されたという出来事が物語の中にあるのです。あとで時間があれば説明しますが、主人公はもともと広島市内の漁村・江波の海苔養殖の家庭の一員です。自身も海苔養殖労働に携わっていた。それが(国策で)破壊されるんですね。埋立地ができて、そこにできたのが三菱重工の造船所などです。そこでは人間魚雷も製造されました。

しかしこれが映画として、何百万人の人たちに観られていったとき、それらの「裂け目」は無視されていく傾向があると感じます。「生活」「日常」「日々の暮らし」をめぐる語りだけが記憶され継承されていく、いっぽうでいろいろな出来事が記憶から排除されていく、だから私は「日常」「日常性」「暮らし」といった言葉をあまり使いたくない。良くない方向へ絡め取られていくんじゃないかと思いながら、さっきの話を聴いていました。

田仲:いやそれは全く共有します。ただ大文字の歴史(集合的記憶)でいわれる日常というのは、言葉やイメージを組み替え、編成し直された最終的な語りとしての「日常」ですよね。人々の生の声が、大きな力の介入によって結局語り直されているわけですからーー。

竹崎:すいません、田仲さんちょっと電波が悪いみたいなので、復活するまで繋ぎます。戦争の記憶をどう残していくかという話を途中でしていたと思います。さっきは記憶の「残し方」の恣意性・政治性について議論になっていたわけなんですが、今度は記憶の「消し方」の恣意性・政治性について話を展開したいと思います。たしか、太一さんの事例地の立川でそのような問題が起きましたよね? ファーレ立川でしたか?

高原:もう本当にこれはダイレクトに植松さんの話と関わってますが、また写真を見せながらになります。えっと…(電波悪くて落ちる)。

竹崎:太一さんも落ちた、どうしましょう(笑)。

植松:じゃあ引き取りましょうか。少し話を戻して、実は「この世界の片隅に」の本当のテーマ、あるいは隠しテーマは「他者への共感」だと思っています。主人公すずが境遇の違う他者、(遊廓で働く)白木リンに差別的でなく共感的にコミュニケートする。8月15日に太極旗を見たときに、瞬間的にその意味を理解する。そして日本の戦争が帝国主義の戦争、「(弱い者を)暴力で従えている」と理解する。原作者(こうの史代氏)は、そのような並外れて共感能力の高い人間として主人公すずを描いているのですね。これに対して映画では太極旗のシーンを変えてしまった。

竹崎:すいません、「変えてしまった」というのはどういうことですか? 観てない方もいると思うので簡単に説明をお願いします。

植松:原作の「太極旗」のシーンはこのようなものです。「玉音」放送で敗戦を知らされても納得しない主人公すずが家の外に出ていく、そこで太極旗が見える、そして「暴力で従えとったいうことか」「じゃけえ暴力に屈するということかね」「それがこの国の正体かね」と号泣するシーンです。これは明らかに戦争の本質を理解している。戦争の本質、敗戦の本質、大日本帝国について理解する、そういうシーンとして描かれています。

これに対して、映画のほうでは太極旗がこの大きさしか映っていない。「海の向こうから来たお米、大豆、だから暴力に屈するのか」という感じで、食料自給ができないから負けたっていう話になっています。本人が太極旗に気づいたのかもはっきりしない。(2018年の)TBSドラマ版になると、太極旗自体が出てこない。アメリカに降伏したことに納得がいかなくて泣く場面になっています。朝鮮人という「他者」そのものがでてこない。

それで話を戻すと、大日本帝国にとっての敗戦は、植民地朝鮮の人々にとっては「光福」、独立回復の始まりを祝っている、そういう他者の姿を見て、その行動の意味を理解する、そういう他者への共感や理解こそが「この世界の片隅に」という物語の核心じゃないかと思っているんです。ただその点が、大衆的なメディアに移行されたときに壊されていく、そのことを見せつけられたと感じています。

竹崎:ある種、資本のバックグラウンドが大きくなっていくほど、センシティブな物語、論争が生じやすい物語は消されてしまうという問題がありますよね。メディアの中の暴力性というのが如実に現れてますね。

太一さんがオンラインに復活されたので、もう一度さっきの話をトライしたいと思います。植松さんの話と同じで、物語や記憶を消去されてしまうという問題が、都市をめぐっても行われているという話でした。

高原:四つの10月の話は聞こえてました? すみません。もう一度、やりなおします。今日は1945年10月の米軍滑走路の建設とそれと地続きにある1956年10月の「流血の砂川」という、米軍基地の拡大・発展に関わる10月をまず二つ挙げたのですが、次の二つは、その歴史や記憶を抹消していく、先ほどの植松さんの提起を受けていえば、他者への共感や理解を妨げることにしかならない「再開発」、まさにReconstructionの作業が1983年10月と1994年の10月に起きたという話です。まず日付の意味を説明すれば、83年10月26日は昭和記念公園が米軍基地跡地に開設された日であり、94年10月13日は同じく米軍基地跡地(いまは映画館であったり百貨店やパブリック・アート群がある辺り一帯)に「ファーレ立川」が再開発によって誕生した日です。

もう一度、さっき見せようとした写真に戻りますが、これは私が先月撮ったものです。そのため、2020年10月の風景と言ってもいいでしょう。

これは立川の商工会議所や市役所の方がよくいうことですが、立川の基地返還後(1977年以降)の歴史というのは、かつての米兵相手の女性が象徴される「基地の街」のイメージをずっと払拭したいと思い続けてきた時間でした。そのため、少し前まではアニメの街でいこうという感じで、やたらと街中に立川を舞台としたアニメのポスターやそれがペインティングされた自動販売機などが出現し、立川は一体どこに向かうのか? と人ごとながら心配していたのですが、ついにというか、最後まで昭和記念公園の前にあり、「ファーレ立川」のなかでも「空白」となっていた国有地に、つまりは基地跡地にですが、再開発の手が入り、GREEN SPRINGSという「公園」(ではなく、Parkと最近のデベロッパーは呼ぶようですが)とショッピング施設を兼ね備えたものが出来ました。そして、写真にあるこの上から水が流れてくる階段(といってもプールのように塩素消毒された水なのですが)が、立川飛行場の滑走路をモチーフにしたというのです。それを知ったとき、正直、ビックリしました。たしかに、都心あるいは郊外にあるような平準化されたショッピングモールとは異なり、ある種のローカリティを保ちつつあるとは全体的に言えるのですが、今日ここまで見てきた滑走路とは似て非なるものであることは一目瞭然です。しかし、こういう形で土地の歴史やローカルな記憶が残されていく、いや破壊され、忘却され、書き換えられていくのならば、私たちが闘わなければいけない2020年の「戦争」とはまさにそのことをめぐっての争いなのではないでしょうか。

ここで、返還から現在にいたるまでの約40年の歴史をかなり駆け足になりますが、ふたたび写真を用いながら辿っていきます。米軍立川基地の歴史が1945年から1977年までの約30年間だったことを考えれば、その後(それから)の時間の方がすでに長いわけですが、ここにきてようやく基地跡地のreconstructionがさまざまな意味で「完結」したといえます。

まず一枚目は、基地返還後すぐに撮られたと考えられる写真です。

写真中央左下にあるこの建物。ICUの本館とよく似た建物ですが、これは旧陸軍飛行場時代からあったものかも知れません。というのも、その後ろに4つ並ぶ格納庫は、旧軍時代からのをそのまま流用したものでした。そして、うしろでは整地作業が行われていますね。1945年10月頃から始まったのと同じ風景が、ふたたびここで繰り返されていくのです。その過程をより具体的に見せてくれるのが、次の何枚かの写真です。

ここで注目したいのは、写真右端に写る茶色のビル(コクーンビル)です。これは現在でも建っています。そして、このコクーンビルの前には、本館のような建物も格納庫もあります。しかし、次の写真になると(写真に入った日付によれば1991年12月8日ですが)それらの建物は跡形もなく消えています。

では、そもそもこの場所は、基地があった頃にはどんな風景が拡がっていたのかを別角度から撮られた写真から確認していきましょう。

これが返還後に、段階的ではありますが、区画整理や新しい道路の建設を経て、30年弱の時間でいまある「ファーレ立川」地区へと出来あがっていったのです。では、現在はどうなっているでしょうか。それがこれですね。

コクーンビルは、基地時代にはまだ背丈が低かったモミの木の横で健在です。しかし、周りの風景は一変してしまった。地元の人ですら、ここがかつて基地のゲート前であり、いま映画館(シネマ・ツー)がある場所に格納庫があったことなどほとんど知りません。全く新しい風景が跡地に出来た。もちろん、それはモノレール(多摩都市モノレール線)が建設されたときも同様です(発表では写真を使いながらその過程を追いましたが、ここでは割愛します)。

それでは、ここからなにが言えるのか。まとめてみれば、「復興」あるいは「再開発」の過程で、もう一度「跡地」が作られていく。まず建物がなくなり、そして風景も変わる。そのとき、なにを歴史として、あるいは土地の記憶として残していくのかといったときに、例えばGREEN SPRINGSの階段のようにわずかにコンセプトとして生き残ることはある。けれども、裏を返せば、それは跡地開発が完了したことの証左でもあるわけです。少し事例は変わりますが、ある歴史品や民族衣装、あるいは少数言語などが博物館やアーカイブに収められるとき、その歴史や存在はもはや博物館の「外」にはないからこそ、保存されるわけですよね。まさに重宝されるのです。しかし、その「歴史」は、決して米軍基地の暴力性や加害性について熱心に語るものではなく、いまある発展を阻害するような要素はすべて忘却・抹消、脱政治化されたうえで取り込まれるのが、植松さんの言葉を借りていえば歴史化の「スタンダードな手法」です。つまり、ここにおいても、Reconstrcutionの暴力が作動している。立川基地に関していえば、1945年のとき、その「跡地」を作り出し、そこに「書き込む」ことが出来たのは米軍だった。それから、基地返還後は昭和記念公園という国営公園が昭和天皇の名を冠することで「再開発」出来た。つぎに「ファーレ立川」のさいは、商業ビルやホテル、さらにはパブリック・アートというものを駆使しながら資本による再開発が行われた。そして、2020年のいま、最後の基地跡地には、新しいparkがローカルな資本である多摩信用金庫と立飛ホールディングスによって作られ、飛行場・基地の記憶は脱政治化された形で「活かされた」。もう一度、今日のはじめの話にまで戻れば、スクラップ・アンド・ビルドのアンドのときに、なにが作動しているのか。そこにどのような主体が立ち上がっているのか、あるいは関与しているのか。その正体こそ、植松さんが仰っるような構造的暴力かも知れない。田仲先生の言葉でいえば<いま・ここ・自分>の足元を見つめれば、「跡地」(現在にとっての「他者」)と出会うわけです。GREEN SPRINGSの宣伝チラシには「立川は緑が多く、風が通り抜けるとても気持ちの良い場所です」と書かれている。すでに、私たちのまなざしや身体感覚まで書き換えられようとしているとは考えられないでしょうか? 2020年10月の「戦争」は、基地跡地が「空と大地と人がつながるウェルビーイングタウン」(GREEN SPRINGSのコンセプト)としてReconstrctionされていることをめぐって争われているのです。

視聴者コメント(Ted Motohashi):

すずの「共感」こそが、屋嘉比さん/田仲さんの言われた意味での、「当事者性」への回路となる。そのような「共感」や「理解」はどうして生まれるのか? それはすずの「性格」ではなく、社会構造の問題ですか?

視聴者コメント(Ted Motohashi):

マッカーサーに戻ると、やはり天皇制の問題が重要か、と。"Where is General IshiI?"と厚木で聞いたMacが、731部隊の人体実験の資料収集の事実は隠蔽して、代わりにHirohitoを受け入れて教育する自身の写真を広めた。結果として、天皇制が延命し、731部隊の軍医たちも生き延び、昭和記念公園ができた・・・。

reconstructionの反影として、resurgence、つまり記憶の逆撫でが必要でしょうか?

竹崎:記憶と資本主義が結びついたときに何を残して何を残さないかということが、かなり政治的あるいは経済的に決定される。たとえば大きな歴史、広島の原爆であったり、沖縄の平和記念公園は、政治的にも資本主義的にも残したほうがいいという判断が下る。しかしその一方で、立川など戦争の片隅として理解されているものは、資本と結びつくと簡単に破棄されてしまうわけですね。

ここで田仲さんが首里城の話を準備していただいているので、その話をお聞きしようと思います。ここまでの文脈からして、今後の首里城の話は非常に重要です。というのも、それこそ首里城はいま「復興」されている途中だからです。あの首里城の火事が起きたのが去年の11月ですね。そこから再建がなされていると。あともう1つ、集合的記憶という意味で言えば、いまから2年後の2022年になれば沖縄返還50周年という集合的記憶が作られる時期がやってくるわけですね。こうした一連の「復興」の流れも含めてお話しいただけますか?

田仲:首里城に関しては写真を用意しています。その前に植松さんの言っていたことに共感の意をこめて付け加えておきたいのは、「この世界の片隅に」の隠されたテーマが「他者への共感」ということの重要性です。植松さんの話を聞きながら思い出していたのは、直野章子『原爆体験と戦後日本ー記憶の形成と継承』(岩波書店、2015年)の一説です。そこで直野さんは、酒井直樹さんが「他者化」について書いている文章をパラフレーズして重要なことを述べています。同情や憐憫といった感傷的な共感を批判している部分ですが、ちょっと読みますね。

「だから、自らが投影的に同一化する対象としてではなく、自己を揺るがす存在として被爆者が現前するとき、被爆者を他者化する衝動が顕わになるのである」

(直野章子、『原爆体験と戦後日本ー記憶の形成と継承』、岩波書店、2015年)

つまり、共感しやすい部分においては被爆者の言葉は残される、誰しもが共有しやすい同情や憐憫の言葉は許されるけれども、それが反国家とかに繋がる言葉になると、とたんに拒否反応が起きる。この社会の仕組みを揺るがすような都合の悪いことを言ってしまう人、都合の悪いことをイメージして自分の身体で抗う人の言葉は、社会に流通する言説から落とされていくわけですよね。ですから植松さんがいってるこの隠されたテーマというのが重要性を帯びてくるわけで、逆にではなぜ秩序を乱すような言葉が落とされるのかを考えることが決定的に重要なものになってくるわけです。

ところで、太一が紹介した画像、「ICUの本館のような建物」って言っていたけど、それって米軍の建物、それとも日本軍の建物?

高原:おそらく日本軍の、です。

田仲:かつての植民地ではよくみられる構造物ですよね。直線を多用する建物の中央にちょっとだけこう手前に出して玄関を作るような構造。大連に行ったことがあるけど、かつての支配者である日本の軍部や企業が残した建物がまだ残されています。その造りがそのままなんです、ICUの本館ビルと同じ構造。だから、占領軍の痕跡から日本軍の痕跡を辿っていくと、そのまま台湾や朝鮮半島や中国にまでのびていく支配者の建築の歴史と考えることができるなと太一の話を聞きながら思っていました。沖縄戦は太平洋戦争の最終段階として考えることが多いけど、実は15年戦争、さらには日本の植民地主義の暴力の歴史へと辿り返さなければいけなということを強調しておきたいと思います。

ここでみなさんお待ちかね、なのかどうか分かりませんが、みなさんを首里城ツアーにお連れします。まず首里城の石碑の画像をいくつか見てもらいます。ここで画面を共有しますね。

通常の観光客なら、那覇の方向から首里の丘を登っていきます。守礼の門や正殿に向かって東に歩くわけですが、まず最初に目につくのがこの石碑です。巨額の費用がかかったと思しき石碑が守礼の門の手前、右方向に見えるはずです。ここでは白黒写真を使用しましたが、黒い自然石の表面に金色の文字で「甦る首里城跡の碑」と刻まれています。この石碑は、碑文によると「2009年1月吉日」に建立されています。首里城の再建工事が完了し、首里城公園がオープンするのは1992年です。当時は「沖縄ブーム」の真っ只中なので、観光資源としての首里城を前面に押し出す意図がかいま見えますよね。皮肉なことに「甦った」はずの首里城は昨年もう1回燃えてしまいました。実は、これは首里城にとっては5回目の火災で、4回目の火災そして焼失は1945年の米軍の爆撃が引き起こしたものです。

ここからさらに歩みを進めてみましょう。守礼の門をくぐった先で通常のルートをはずれ、右側の小道を行くともう一つの石碑が見えてきます。

これは1973年3月30日に建立されたものですが、興味深いのは側面に刻まれた「昭和四十七年五月十五日 国指定」の文字です。これはもちろん施政権が返還されて沖縄が再び日本国家の版図に再編入された日、いわゆる「祖国復帰」の日を指します。沖縄が再び「沖縄県」になった日に首里城跡が国指定の史跡になったとわざわざ断っているわけですね。ここでは日付(1972年5月15日)が決定的な意味をもちますが、それについては後で話します。

さて、そこからほんの10メートルも離れていない場所にもう一つの碑があります。

石碑が二つ並んでいる画像の右側の古色蒼然とした石碑がそれです。碑文は、読みづらいのですが「史跡 首里城跡」となっています。さっき見てもらった石碑と全く同じ文言ですが、こっちの方は1955年11月29日に建立されているんですね。ここにかつて琉球大学があったことを左側の碑が示しています。建学が1950年です。だから琉球大学に学生が徐々に増えて、経営が軌道に乗り始めた時期の1955年にこれが建立されたわけです。見た目も貧相で、しかも鬱蒼とした木々の間にあるので見落としやすいかも知れません。しかも隣に立派な「琉球大学跡」の石碑があるので尚更目立たなくなっています。ご承知のように、琉球政府立琉球大学は1972年5月15日に国立大学になります。この写真の二つの石碑は歴史に翻弄された首里の丘の「証言者」でもあるわけです。

さてここまで観光客の目線に立って三つの石碑を見てきましたが、実際にはそれは歴史を逆に辿っているわけです。見てきたのは、建立の日付でいくと、2009年、1973年、そして1955年の石碑という順序でした。最初の二つは、建立の日だけではなく、ある特定の出来事を記念するために建てられたことはお分かりになったことと思います。

さて、問題は三つ目の一番古い石碑です。そこにあるのは言葉(日付)の不在です。でもそれだからこそ、この碑はわたしたちに多くのことを伝えているように思えるのです。そもそも石碑が建てられたのは、1945年の爆撃で首里城が消失し「跡地」になったからです。よく知られている事実ですが、米軍は首里城そのものを狙ったわけではありません。城の地下に沖縄に派遣された第32軍の司令部壕があったからです。先ほど植松さんから、マレーシアで虐殺をした部隊を記念する石碑があって問題になっているというお話がありました。この第32軍の司令官であった牛島満中将、参謀長の長勇は南京攻略戦で武功を挙げた人物です。米軍の侵攻が予想される中、第32軍は全軍に指令を出しました。「沖縄の言葉を話す者は間諜と見なせ」というものですが、間諜とはスパイという意味です。自分の言葉を使うと米軍のスパイと見なされるわけですから、住民としては堪ったものではありませんよね。実際、そのために戦争末期には多くの住民が日本兵に虐殺されています。中国戦線と沖縄、軍人の目はそこに似たような風景を見ていたのではないのか、と勘ぐりたくもなります。沖縄と朝鮮半島そして中国の大地が地続きであると考える必要がここにもあるのですが、いずれにせよ、日本軍が首里城の地下に司令部を置いていなければ首里城の運命は変わっていたかもしれません。首里城再建を望む人の間で同時に司令部壕も残すべきだという声が上がっているのには、こうした歴史を語り継ぐ必要があると考えている人が一定数いることの表れです。

時代をさらに遡ってみると、首里城の別の側面も見えてきます。1925年(大正14年)、首里城正殿は沖縄神社となります。その際に正殿が拝殿となり、その後ろに本殿が建てられました。沖縄神社は県社としての位置付けなので社格の高い神社だったのですが、このことはしかし沖縄が天皇性国家のシステムの飲み込まれたことを意味します。皮肉なことに、沖縄神社に生まれ変わったこの時期に首里城は国宝になります。昨年の焼失以来、県内外で首里城再建へ向けた動きが活発になっています。そこにおいて首里城は「沖縄のシンボル」という位置付けがされています。県内紙の投書欄には県外からも声も寄せられるのですが、首里城はもはや沖縄のシンボルではなく、日本のシンボルだというものがありました。沖縄神社となって国宝に指定されたという過去の経緯を考えると、わたしなどは「日本のシンボル」という無邪気な声の前で立ち止まってしまいます。それが天皇制国家の象徴として島民の目に写っていた時期が確かにあったわけですから...。

こうして見てくると首里城にはさまざまな〈意味〉あるいは〈記憶〉が織り込まれていることが分かっていただけるかと思います。首里城を「復元する」とは言いますが、それはいったいどの時期を基準にして復元するのでしょうか? すでに40億円以上の寄付金・義援金が集まっていて、首里城再建が県民の願いであるという空気が醸成されています。その多くは王朝の圧政に苦しんでいた庶民の末裔たちが、支配者たる琉球王の居城の再建を望んでいるとすれば、それはそれで不思議な話です。そこにアイデンティティ・ポリティクスが作動していることは間違いありません。

もう一つ指摘しておきたいのは、1992年に首里城が復元されたとき、その中心にいた高良倉吉さんが今回の再建計画の中心にいることです。この人は琉球大学の名誉教授で歴史学者ですが、かつて「沖縄イニシアティヴ」ということを言い出した人です。あまり時間もないのでその主旨をかいつまんで説明すると、沖縄もそろそろ日本国家の一員としての自覚をもち、日米安保条約の下でそれ相応の役割を積極的に担うべきだという主張です。日米同盟維持のために基地を受け入れるだけではなく、もう一歩踏み込んで沖縄としての役割を果たすべきだというわけです。ちなみに「沖縄イニシアティヴ」は今では外務省のホームページで読むことができます。そのこと自体が彼の立ち位置を示していますよね。さて問題はこういう人物が中心となって首里城再建を指導するとき、そこにどんな思惑が働いているかということです。わたしなどはそこに復帰運動の再来を見てしまいます。県当局や知識人やマスコミや経済界が一丸となって国家へ寄り添う身振りを見せはじめていることが、いつか来た道を思い起こさせるのです。

ここで二つ目の石碑、わざわざ祖国復帰の日付を刻んだ例の石碑を思い起こしてもらうといいかもしれません。わたしが石碑の日付にこだわるのは、それが当該社会に働くある大きな力、ときとして暴力の作動を記録しているからです。首里城再建にあたっても間違いなくある日付が選ばれることでしょう。すでに再来年の「復帰50周年」にぶつけてくるのではないかと県内では取りざたされています。あたかも沖縄が均質で一枚岩となって動いているかのような「オール沖縄」という言葉に警戒感を抱いてしまうのも、こうした事態が進行しているからです。

竹崎:20時を過ぎてしまいましたので、そろそろまとめに入りたいと思います。とはいっても、さきほど田仲さんの方からほぼほぼまとめのような提言をいただきました。もう一度、まとめ直すとすれば、記憶を紡ぐとき、その紡ぎ方によって記憶や経験が書き換えられていく。そこに暴力が孕んでいるのだと。太一さんの言葉でいえばスクラップ・アンド・ビルドの「アンド」のところに政治的なものがある。それこそが構造的な暴力だということですね。そして、中盤から後半にかけてキーワードになったのは、「共感」あるいは「情動」みたいなものが厄介な資本になるということでした。「共感」が生まれなければ、戦争の記憶は作り替えられる、あるいは破棄されてしまうという問題が起こる。では、そのような暴力性に対して私達はどう向き合っていくべきなのか、古い言葉で言えば、reconstructionの対義語であるde-constructionデコンストラクション(脱構築)を行うことだと言えるかもしれませんが、最後に一言ずついただけますか?

高原:今日は、お二人と話を重ねていくなかで、本当にさまざまなことを考えました。最後に、今日のタイトルにも含まれている「戦争」とはなんであろうかを今日の話から定義するとすれば、「戦争」とは破壊である。その破壊は、必ずもともとそこにあるものを破壊するのであって、ある場所であるとか、ある人びとの生活(日常)だとか、ある出来事や物語の場を跡地にしていく力ではないかと思います。その跡地に入ってくるものは、往々にして「戦争」の勝利者ですから、それは米軍であったり、財閥系の大資本だったり、あるいは新自由主義の資本(立川でいえばIKEAやららぽーとなど)だったり、さまざまな力がありえますが、そこが跡地であるということは、彼らもまた新しい風景や体制を作ろうとしている。そのときに、土地の歴史やローカルな記憶の書き換えも起こるのであれば、その場においては抵抗の余地があるわけです。だから、滑走路をモチーフにしましたと言われたとき、そういうものは徹底的に拒絶しないといけないし、「跡地」のうえになにを築くかという作業のなかには、ローカルな記憶を継承するとか、土地の歴史を書くとか、写真から人びとの姿や傷みを想起するとか、さまざまな形での批判作業があるうるのだと思います。今日はその話には及びませんでしたが、例えば東京における米軍占領の痕跡や現状を見に行くような「ブラタナカ」(田仲先生とブラブラ街を散歩する会)なんていう遊び/フィールド・ワークも、その方法・実践の一つかも知れません。実際に跡地に立ち、その場を歩き、ときに参加者みんなで佇むことによって浮かび上がってくるマップは必ずあるはずです。それが「未来」への地図だと私は思っています。

植松:今日はありがとうございました。頭の中にいろいろな言葉が渦巻いて整理できません。

最後の首里城のお話を聴いて思ったことは、広島にマレーの虐殺資料館を造らないといけない、それは広島の平和都市の「ブランド」にとってはノイズになるでしょうけど、そうであっても造らないといけないと思いました。

あと、今回予約してくださったかた、あるいは録画で観てくださるかたからのお話も聴きたいと思います。私よりも長い間、広島について深く考え続けている方々が聴いておられます。「ぽす研」のイベントでなくても良いので、このzoomといったテクノロジーを使って意見交換したりする場を、自分で用意できたらと本当に思っていますので、これを観てくださっているかたにご連絡差し上げるかもしれません。よろしくお願いします。

田仲:植松さん同様、頭の中でたくさんの言葉がうずまいていますが、基本的な問題は2つあると考えています。記憶の残し方、それに資本と国家(これらは対になっているので同時に考えるべきです)の問題です。首里城でいえば、近代日本の負の歴史が書き込まれているはずなのに、そこから多くの記憶が削ぎ落とされていくなかで、沖縄観光のシンボルとしてまた再建されようとしています。残すべきはそういうことではない。資料館なども機能してないことが多いですよね。たいていの資料館はなにかを隠すために作られているのではないかと勘ぐってしまうのですが、例えば伊江島にある「わびあいの里」にある資料館がオルターナティヴとして参考になるかもしれません。そこにはずっと平和のために米軍や日本政府と対峙してきたら阿波根昌鴻さんが作った小さな資料館があります。そこで占領軍に奪われた人々の生活の痕跡を見ることができます。それから、現状維持にとって都合の悪い記録や記憶を編成しようとする国家や資本の問題が根本にあることも押さえておかなければなりません。そこでは異議申し立てをしにくい身体、声をあげる選択肢すら思いつかない、思いつけない事態の出現という問題も派生してきます。もはや合理的判断をするまでもなく、自ら目や耳を塞ぎ、居心地の良い私的空間にこもってしまうことが習い性となってしまった時代、「自発的隷従」という言葉を思い出しますが、そうした事態にどう対処すればいいのか...。

今日は1972年5月15日にそれこそ一夜にして「日本人」になった自分の高校時代のパスポート(琉球政府発行)をお見せして「ディアスポラ」の話もするつもりでした。ディアスポラにはディアスポラなりの良さもあって、国家を相対化するにはかえって都合が良いこともある。したがって、わざわざ着地点を探すことなく宙に浮いたままの〈生〉も可能かなと夢想していますが、そのことについてはまた別の機会に回したいと思います。

今日はみなさんのお話を聞くことができて大変勉強になりました。課題も見つかったので今後の宿題にしたいと思います。視聴者の皆さんも本日はどうもありがとうございました

竹崎:沖縄・立川・広島を横断して「戦争」について考えてみましたが、おそらくみなさんにとってもこれからの「戦争」論(ポスト戦争論)を考える上でのヒントが出てきたのではないでしょうか。今日のトークイベントはこれで終わります。ご参加賜りまして誠にありがとうございました。登壇者のみなさんも素晴らしいトークありがとうございました。

視聴者コメント:

共感sympathyではなく、他者を前にどうしようもなくたじろいでしまう、それが当事者へのきわめて困難な道を指し示す。

empathyのほうがふさわしい単語?

Seiji Uematsu から 皆様 :

たじろぐこと自体が、ある出来事(戦争そのものではない出来事)の当事者になったこととイコールですよね。

視聴者コメント(Ted Motohashi):

YES!

視聴者コメント:

それをいかに完全に重ならない形で分有し、持続・継続するような集団性・集合性が作っていけるかとういことを考えています。そこが、田仲さんが触れた「聞くだけではだめなもう一歩」ということの内実かと思います。

視聴者コメント(Ted Motohashi):

どうして、大学と基地と病院と城は場所的に親和性があるのでしょうか? 要するにどれも広い敷地を(無駄に)使うから?

Seiji Uematsu から 皆様 :

金沢の場合は、城→陸軍師団→大学と転用されています。

視聴者コメント(Ted Motohashi):

なるほど・・・「転用=reuse through reconstruction」ですね。

視聴者コメント(Ted Motohashi):

BLM 運動の「銅像引き倒し」を思い出しますね。メモリアル記念碑の政治学! 首里城の再建・復興の「理想的な、あるべき」姿は田仲さんによれば、どんな形で行われるべきでしょうか?

scrap and scrap and scrap 永遠の破壊のアナーキズム!

跡地の跡地としての再建、跡地の再利用ではなく。

視聴者コメント(Ted Motohashi):

阿波根さんがすごいのは、あの時代にご自分であれだけの写真を撮って記録として残しておいたことですね。

視聴者コメント:

とても勉強になり、またそれぞれのテーマが大変面白い形で接続され良かったです!!!!!

視聴者コメント(Ted Motohashi):

あの写真こそが跡地の記録。

いやあ、素晴らしかった!

記事自体は無料公開ですが、もしサポートがあった場合は今後の研究活動にぜひ役立てさせていただきます。