『すばらしい料理人』になる為のルートマップ

最近では『料理について発信』することが増え、その分母が増えれば増えるほど質問が多くなっていきます。そこから新たな発想が生まれる事もありメッセージを送って頂いてありがたい限りなのですが、その中で最も多い質問である【料理人になるには どうしたらいいですか?】という風な漠然とした大きな疑問が多いように見受けられた。

このような類の質問の中でも『レストランに就職したいのですが、どうすればいいでしょうか?』や『盛り付けを綺麗にするにはどうすればいいですか?』など細分化された質問も中には含まれます。

第1ステップ『何故料理人になりたいのか』

■どこに目標をおくのか

何をするにしても目標を掲げ、それに向かっていく事が重要です。

何故料理人になりたいのかを自分自身が明確に分かっていないと、目標にたどり着くまでの仮定・道筋が見えてこないので、今するべき事が分からなくなるのです。

極端な話をすると「サイゼリヤ」や「すき屋」でアルバイトをしている場合でも、料理を提供する場に携わっていれば立派な料理人と言えます。同様に町場のレストランや、一流レストラン等で働いている人も料理人と言えるでしょう。

しかし「サイゼリヤ」で働くことと「一流料理店」で働く事は、同じ料理人でも求められることが大きく変わってきます。つまりどれだけ経験を積んでおく必要があるのか、どれだけの知識を持っておく必要があるのか、についての基礎部分が大きく違ってくるのです。

■フランス料理店である場合

「フランス料理店で働く料理人になりたい」と思っている人から聞かれる質問の一つに、『どれだけ経験を積んでからステップアップするべきですか』との問い合わせを頂くことが多い。個人的な話をするならば、私は居酒屋バルでバイトをし、その後施設にくっついている和洋中レストランで働いた経験がある。

和洋中レストランでは、料理長がフランス料理専門だったこともあり積極的にフランス料理を教わりながら、町場のフレンチレストランやチェーン店などで自分の力を試す形でバイトをしていた。

その裏では、やはりフランス料理の華麗な盛り付けや、卓越した技術に惹かれて自分のものにしたかったという思いが大きかったと思う。

■料理人を目指したキッカケ

私が料理人を志した理由は決してクリーンな内容ではない

その中の細かい条件として「年功序列ではないこと」「SNS発信がしやすいこと」「学歴が必要ないこと」「事業にしたときに横展開しやすい」など細かい内容のものも大量にあった。

自分の将来像から逆算し3年以上かけて「料理人」を選んだのだ。私のように理由はなんでも良いので、志す目的を明確にできたら初めて次のステップに進むことが出来るだろう。

第2ステップ『自分の実力を知ろう』

どんな料理人を志すかもう決まりましたか?

それが決まったなら次のステップに移りましょう!!次にすることは『自分の立ち位置を確認する』ことに着目してみましょう。中には料理学校に通っている人も多いので具体的な方法を解説していこうと思います。

相談を受ける時に多い悩みとして、『漠然とスゴイ料理が作りたい』とか『効率よく学びたいから一流店に飛び込みたい』という人が多い。勿論そのやる気に満ちた考え方も必要だけれど、自分がどれだけ出来る人なのか知る必要がある。

■絶対に埋まらない差がつく理由

私が様々な料理人と関わってきた中でも、やはり技量に大きく差がついていくシーンは嫌というほど目にしている。差がつく理由はやる気の問題もあるし努力で何とかなる場合もある。しかし、決して埋まらない差の付き方をするパターンも多くあるのだ

これは店舗選びを失敗したケースに多く挙げられる。

どういうことかと言うと、『サイゼリヤを経験した料理人』や『居酒屋を経験した料理人』は基礎中の基礎を嫌というほど叩き込まれる。それが後に生きてくる訳だが、右も左も分からない素人が『一流料理店』に飛び込んでしまうと、サイゼリヤ経験者が当たり前にできていることを、全く教わることなく『一流料理店の作業工程』だけを出来るように努力してしまう。

もちろん店によっては、1から100まで教えてくれるかもしれない。しかし『一流料理店』の従業員は当たり前の作業を、当たり前にこなしている為、何故そうするのか、何故そうしないのか、大事な仮定がガッポリ空いて、空白が出来てしまうのだ。

こうなってしまった時すでに遅し。基礎の基礎をすっ飛ばして『一流料理店』の作業工程を覚えてしまった人は、次にどこに行っても通用しません。プライドが傷つくのを恐れて、行き場を失います。そんな人を何人も見てきました。

■まずはアルバイトからで良い

料理人とは世間一般から見ればキツイ仕事です。料理人をすると決める前でも経験することは出来る訳ですから、まずは週一のアルバイトからでも始めることをお勧めします。

専門学校に通っている人なら、休みの日にバイトを入れてみる。次の職場を探しているのならば、休みの日にバイトを入れてみる。そうやって少しづつ自分に何が出来るかを把握して、本番の時のアピールポイントを増やしていくのです。

そうする事で、厨房の一連の流れを把握し、何をやるべきか把握することが出来ます。一番最悪なのは『何が分からないか分からない』場合です。まずは出来る範囲で行動し、何を補ったら次のステップに行けるのかを把握しておきましょう。

■アルバイトでは物足りない場合は

アルバイトを経験して物足りないと感じる人も多いと思います。週1のアルバイトで物足りなくなったのなら大したモンです。

厨房の流れを把握した次にやることは、次のアルバイトでもそれが通用するかを試しましょう。もちろん週1で構いませんし、週5でも構いません。とにかく自分が経験して得た技術や知識が、ほかの飲食店でも通用するのかを試す必要があります。やる気に満ち溢れている人は契約社員や社員として経験する店舗をどんどん変えていきましょう。

もちろん職場を変える時は慎重になってください。面接をして合格してから確実に安全に職場を変えれば良いです。そうやって地道に、自分のペースでステップアップしていくのです。

第3ステップ『店選びの注意点』

ここまで来たら既に立派な料理人になっているかもしれません。

自分の実力を底上げしたい時の店選びについて解説します。『ココだッ!』と店を選んで、失敗したらとても悲しい気持ちになります。そうならない為にもシッカリと良い店選びが重要になるわけです。

第1ステップ『何故料理人になりたいのか』でも説明したように、どんな料理人でありたいのか、あなたの将来像に沿って店を選ぶ必要があります。

■料理人という職業で人生を終える場合

手に職をつけて、料理人という職業で食いっ逸れない人向けです

この場合の目的として『安定性』や『給料』等の水準の高さも視野に入ってくるでしょう。そうなった場合にお勧めするのがホテルコックや結婚式場のコックです。

ホテル関係や結婚式関係は、今でこそコロナの影響もあり打撃を受けていますが、一般的な水準としては高給で休みも多くあります。大きな組織として成り立っているので、地位が上がれば給料もあがり、ボーナスももらうことが出来ます。私が知っているだけでも料理長になって年収1000万クラスはザラにいます。

具体的に見るべきポイントは『組織の大きさ』です。そのホテルや結婚式場などの施設を運営している会社に着目して、どれだけ大きな組織なのかを把握します。大きければ大きい程、競争率も高くなりますがその分出世したときに得る物も大きくなります。

例えば、日本の大企業である「子会社が運営している施設」の場合。一般的な会社を選ぶ時と同様に、規模の大きさから逆算して選べば間違いないでしょう。その分の制約・縛りが多く、自由が利かないので注意して下さい。

中には売り上げの為に運営しているのではなく、別の目的(会社の)を達成する為だけに置かれているレストランの場合があり、とにかく上からの命令で料理をするだけになることも屡々あります。

■将来的に独立を目指している場合

将来的に独立を目指している場合は、独立する店の完成図を明確にイメージした上で、その意向に沿った料理を作っているレストランを探しましょう。

サイゼリアのような大型チェーン店を経営したいのに、一流料理店で働く必要はありません。中華料理店を経営したいのに、フランス料理店で働く必要はありません。

もちろん自分が出来る料理の幅は、広ければ広いに越したことはありません。カジュアルレストランとして独立したい人が、カジュアルレストランだけで働くより、一流本格レストランで働いた経験があるほうが自分の出せる手数は多くなり、品質の向上にも繋がります。

カジュアルレストランでしか働いたことのない人は、カジュアルレストラン以上のサービスは出来ませんので、独立して不都合が生じた際に全く応用が利かなくなります。

どこまでの将来像を見据えているかを、より明確にしましょう

第4ステップ『料理で伸び悩んだらするべきこと』

人は自分が知っている範疇の事でしか、上限を作ることが出来ません

スナック菓子しか食べたことない人は、スナック菓子がこの世の全てだと勘違いしています。自分自身の実力が伸びないのは、情報の上限値が低すぎるからだと一度疑ってみましょう。

『自分の料理が成長しない』『盛り付けがキレイにならない』『もっと美味しい料理が作りたい』このような疑問の殆どは、あなたのせいではありません。教える側に全ての責任があります。自分自身が成長していない最大の理由は、上司の実力がそれまでだったからに他ならないでしょう。

家庭料理を作っている人・調理学校で学んでいる人・レストランで働いている人、様々な人がぶち当たる『こんな料理作りたいけど作れない』はそれを教えている側に責任があるので、情報の仕入れ元を増やす、もしくは情報の質を向上させる必要があります。

これは料理学校に通っても良いですし、YouTubeを見るだけでも構いません。とにかくインプットする情報が少ないことに自分自身で気づき、その環境を改善することで変化するものです。

私が一番手軽でオススメしたいのが『外食する』ことです。そこから気づきを徐々に増やして、自分なりにインプットしていきましょう。そして料理を作る際に重要なのは『一度真似してみる』『一度アウトプットする』こともセットであることです。

よく見かける頭でっかちで知識だけが大きく膨らんでも、仕方がありません。冒頭で述べたように『分からないことが分からない』状態にならないように、1度経験しておくことを忘れないようにしましょう。

第5ステップ『伸びしろが無くなったと感じたら』

料理人がある程度経験を積んで、メソットが確立してしまった場合に起こりがちな『新しい発想が出てこない』や『帰着する場所が同じところに辿り着く』という第4ステップと似たような現象です。

結論から言えば、この悩みは第4ステップに帰着します。というよりその場合が殆どと言えます

料理を作る職業である以上、行き着く所には必ずお客様がいて、そのお客様のニーズに答えるのが本来の形である為、技術をどれだけ磨こうとも何も変化しない日々が訪れます。つまり無意識の内にニーズに答える作業を感覚的に繰り返しているのです。

・つまり料理技術は完成されたものと捉えて話を進めます

そうなった時にするべき事は『横展開をする』『慈善作業をする』『客単価を上げる』ことになるでしょう。

■『分母』を選ぶ場合は住み分けが必要

※売り上げを伸ばす=お客様が満足している料理=料理の質が高い

選択肢の1つとして『お客様の分母を増やす』ことがよく挙げられます。お客様の分母を増やすということは、より万人に好かれる料理を作れるようになることです。これは必ずしも正解とは限らず。ある一定の層を切り捨てる作業が伴います。料理をするということは、お客様の期待に応える作業をする事と同義ですから、お客様ベースで考える必要があり、そのお客様を選択する権利を握っている状態というのが前提として成り立ちます。

日本で分母が多い低所得者や、高齢者に向けた分母にも入口を作った場合、既存の層をある程度切り捨てる必要があり、リスクが伴います。どこの層にも向けた中間的な分母に入口を広げる場合でも、中途半端になって全ての層が離れていくリスクを持ちあわせています。

100人全員が美味しいと感じる料理はないのと同様に、『提供する料理』は複合的要素として絡んでくる『提供する環境』や『提供する内容』の住み分けをすることでリスク回避をし、規模の拡大が狙えるわけです。

規模の拡大とは、すなわち売り上げが上がる事に直結します。これは『その料理』によって得られる金額が大きくなるわけですから、料理の質が向上したと捉えることができます。

■料理そのものに付加価値をつける『客単価』

本来ない筈の料理に付加価値を付ける、ズバリ値上げをすることです。

料理そのものの原価は、平均的に30%前後と言われていますし、実際のところ30%前後で推移している印象があります。この70%の利益率の割合を増やすことで『料理そのものの価値』を上げる工夫を施します。

利益率を上げる方法として、『空間としての付加価値』『サービスによる付加価値』『演出としての付加価値』など何処に着目しても構いません。かき氷の利益率が異常に高いことと同様に、様々な付加価値を料理につけることで、より一層レベルの高い料理人になるでしょう。

■プラットフォームを増やして『横展開』

自身の料理技術で、目標を達成してしまった場合には『横展開』することが理想の展開です。

例えば、料理店として繁盛した場合それを維持することも重要ですが、席数と回転数から計算したときに、計上される売り上げ限界値が見えてきます。前述したように付加価値をつけて利益率をあげる方法もありますが、どんどん新しい事業を展開することで、さらに料理人として大きな付加価値をつけることが出来ます。

自分が開発した料理に、付加価値を付けることに成功すればインターネット販売などの新しい事業として、本来売れるはずのない料理を販売することが出来るようになります。レシピ本を出版しても、オリジナルステッカーを販売しても、キーホルダーを販売しても、そこには卓越した料理技術から生まれた副産物的な価値を持っていることでしょう。

第6ステップ『何をやらないでおくべきか』

以前素晴らしい記事を拝見しましたので共有します

人時生産性とは、1日に生じた店舗の粗利益を、その日に働いていた従業員全員の総労働時間で割った数値です。それによって、従業員1人が1時間あたりどれぐらいの粗利益を上げられたのかがわかります。

人時生産性=お店が1日で生み出す利益÷その日に働いた従業員の総労働時間

飲食業界では2000~3000円くらいが平均的だと言われています。サイゼリヤはなんと倍以上の6000円を達成している店舗もあるそうです

■サイゼリヤでは、160席をたった5人のスタッフ

本部にはエンジニアリング部と呼ばれる部署があって、スタッフの動きを徹底的に分析し、専用の機材をつくるなどして業務そのものを変えて効率化を進めています。サイゼリヤには、生産性を上げるためだけの部署が存在するそうで、業務改善に憑りつかれたような徹底ぶりです。

個人店でそこまでやれ、とはいかないものの業務改善の徹底化はやはりどのレストランでもぶち当たる問題であることには変わりないでしょう。

※以下Microsoft.news引用

サイゼリアでは細かいところでいろいろなルールがあります。時速5km以下では歩いてはいけないし、お皿やグラスを下げるときに何をどっちの手で持つか、下げたお皿を洗い場に置く場所と順番も全て決まってます。

1つ目は、レストランの内装や間取りに合わせて新しい設備を導入すること。すでに紹介したグリストラップの清掃や、洗浄ラックに合わせたオリジナルのお皿の開発などです。

そして2つ目は、作業効率の改善をスタッフ一人一人に考えてもらうこと。僕一人でやるには限界がありますし、そんなのチームじゃありません。

例えば、2往復する必要があった作業を1往復でできるようにしました。あとは、モノの置き場所を見直すことで、手を伸ばさなくても目の前で作業が完結するように工夫をしました。

※以上Microsoft.news引用

つまり第4ステップや第5ステップで述べたように、料理自体の品質向上をすることや、付加価値を付ける方向性ではなく、徹底した業務改善による効率化で80%の力で作っていた料理を、100%に引き出す時間を作り出そうという方法です。

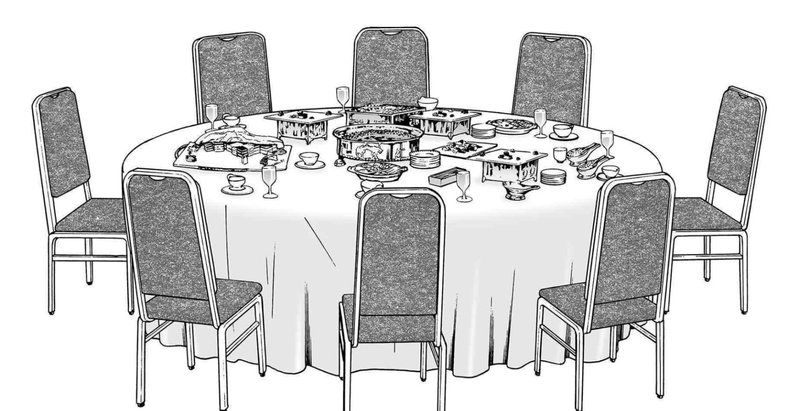

これは日本が誇る『米田肇氏』のレストラン風景の様子です

料理とは『お客様の席に提供され、口にした瞬間』に初めて完成されたと言えます。それは温度感であったり、漂う香りであったり、食材の状態であったり、色々な要素が複合的に絡んでいます。

自店舗の売り上げから逆算して20%の人件費で業務を回している場合

例えば300万円の利益の店舗の20%の人件費=60万円になります。この限られた人件費で最大限の料理をするには、やはり業務改善が必要になるのです。

2人必要な業務内容を、1人で短時間でこなせるような業務改善に徹底できていれば、素早く料理を完成させることもできるし、2人必要な料理完成時の工程を、1人でこなせるようなメニュー開発をすれば、100%に近い料理を安定的に完成させることが出来ます。

アメリカの経営学者のマイケル・ポーターは「戦略の本質は、何をやらないかを選択することだ」と語っています。

ここから先は

現代の料理教室『最速で届けるフランス料理の情報』

無料で公開したくない内容を有料にしています

活動資金に当たります