好きな7冊を振り返ったら、今だからこそ読んで欲しい7冊になったから公開。

【7日間ブックカバーチャレンジ】

これは読書文化の普及に貢献するためのチャレンジで、好きな本を1日1冊、7日間投稿。本についての説明は必要なく、表紙画像だけをアップ。更にその都度1人の友達を招待し、このチャレンジへの参加をお願いするというルールです。

-----

という流行りのバトンがFBの友達からまわってきた。

俳優の佐野史郎さんの投稿などを見て、「面白いなあ。なるほど佐野さんらしいなあ」とか呑気に楽しんでたブックカバーチャレンジ。

せっかく回ってきたんだからやってみるか……と思ったものの、よく見るとこれ、毎日一人づつ7人もの友達を招待するっていうルールみたいで、そこがどうにも僕の美意識に反する。

僕はそもそも、やらないと人でなし決定みたいな、この善意のねずみ講があんまり好きじゃない。なので、やることはやるものの、ルール変更して友達は誘わず、さらに表紙画像だけじゃつまんないから、本の説明も少ししながら7日間やろうかなと決めた。

ということで7日間真剣に取り組んでみたら、結果、編集者としての僕の考え方の根っこを自ら掘り出しちゃったような、意外に濃ゆいものになったと同時に、僕がいまコロナ禍にあって、割とポジティブに前を向いていられることの理由みたいなものが詰まってるような気がしたので、noteでまとめてみることにした。

ぜひお家読書の参考にしてみて。

【7日間ブックカバーチャレンジ】1日目

最初に紹介するのは、

『見えるものと観えないもの』横尾忠則(筑摩書房)

まさに見えないものとの戦いの様相を呈してきた昨今、自室に引きこもって「ウイルスは未来への扉を開けるためにやってきたんだ」とか「新型コロナは人間の進化を促すもの」とか、そういうトンデモ系だと思われても仕方ないようなyoutube動画を、ガチ真剣にみまくっている僕としては、あらためてこの帯にある錚々たる方々(小説家や、経済学者や、心理学者や、小説家や、映画評論家や。。。)が、みんなして横尾さんと精神世界や宇宙存在やらの話してるこの本が最高の癒し。

ほんと気持ちが穏やかになるというか、アカシックレコードだ、UFOだと話してるこの対談集がスーっと胃に溶けてムカムカがスッキリみたいな状態になってる。

ちなみに横尾さんは兵庫県西脇市で生まれた僕にとって一番最初のアイドルでした。

【7日間ブックカバーチャレンジ】2日目

2日目に紹介するのは、

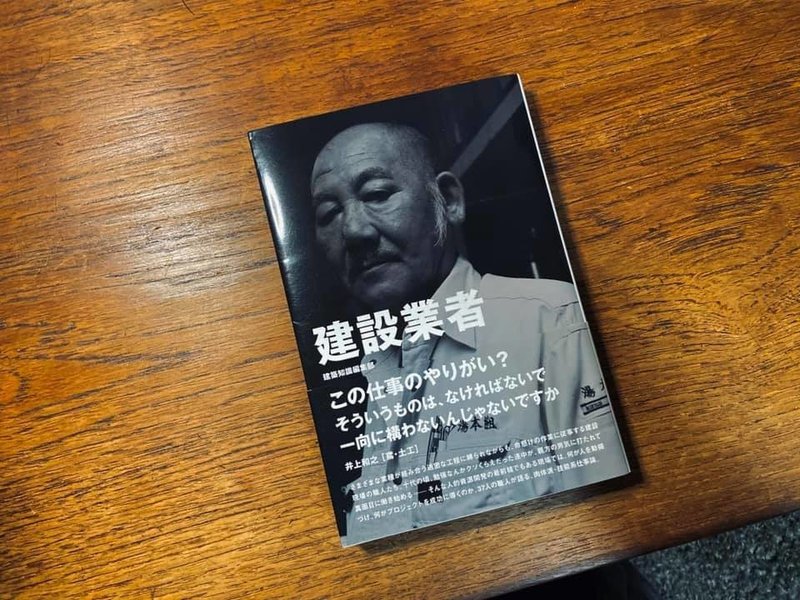

『建設業者』(建築知識編集部)

最近は新型コロナウイルスのおかげでのんびり過ごせているものの、やっぱり編集者としては思うように取材に出られないのが辛い。しかしながらテクノロジーの進化はめまぐるしく、zoom取材なんてことも出来るから、それはそれで新しい発見があったりも。だけど、いかんせんzoomインタビューでページを作ろうと思うと、アウトプットの画が限られてきちゃうのがなあ。。。なんて思っていた時に、思い出したのがこの一冊。

実は僕、この本、嫉妬しまくるくらい好き。

だってほらもう、この帯コピーが最高でしょ?

この仕事のやりがい?

そういうものは、なければないで

一向に構わないんじゃないですか

そうなんだよな。最近でいうとポカリスエットの高校生たちがリモートで合唱して最後に青空がバーンみたいな、あの感動的なCMとかあるじゃないですか、僕、ああいういかにも、大人の理想の枠のなかで活き活きエンジョイ演じてる高校生たち的なクリエイティブがほんと苦手で、ああいうものだけは、僕は作っちゃだめと思っているので、まさにこの帯文のような言葉に心底感動する。だからもう、ほんと悔しいくらいにマジ好きすぎる本。

ちなみに本文は、型枠大工さんや、サッシ取付、電気設備、カーペット張り、などなど、建設業にかかわる各専門の職人さんたちのスチール写真一枚とインタビューテキストのみっていうめちゃめちゃシンプルな構成。久しぶりに手に取ってみて、あ〜これで十分なんだよなと、あらためて、zoom取材だと画が単調になるとか一瞬でも思った自分をどつきまわしたくなる。

まあそんなことでオススメな今日の一冊でした。

マジやられるよ、この一冊。

【7日間ブックカバーチャレンジ】3日目

さて、3日目は、

『ことば・把手・旅』天野祐吉・安野光雅(暮らしの手帖社)

「何度も見返す本」って常套句あるよね。

もし僕がこの本以外でそういうこと言ってたら全部嘘だ。

でもこの一冊だけは本当。

僕は映画でも漫画でもすぐに新しいインプットに上書きされて内容を綺麗に忘れる人なんだけど、これを読まなきゃと思うときが何年かに一回必ずあって、その度に心底新鮮な気落ちで「マジ最高だわ」とため息ついてる。

とにかく僕はこういう本がつくりたい。それは内容だけじゃなくて、タイトルの潔さとか装釘の美しさとか全部含めて、こういう本がつくりたい。僕の編集者としての一番根っこにある本かもしれない。

例えばこのくだりとか↓あらためて僕はこういう大人たちの言葉でつくられているんだなとしか思えない。

天野:それから、放送記者の言葉。「付近の住民はロ々に怒りと不安の声をもらしておりました」とか。口が裂けても、ぼくはあんなことはいいたくない。政治、ジャーナリズム、教育、この分野の言葉っていうのは、ほとんど死んでるような気がする。

安野:純粋に言葉だけを活字として取りあげても死んでるばかりでなく、それを音声としてしゃべってみても死んでる。

天野:ビジネスの世界もそうですよ。わりあい形式化されている。「地域の活性化をはかる」とか。

安野:活性化という言葉はいちばんいけませんね。手がつけられないね。

天野:ああいう言葉を使う人は、信用しないほうがいい。

ちなみに、これは30年も前の対談。

天野さんがいまも生きていてくれたら、安倍政権をどんな風に語ってくれただろうかと思う。(ちなみに安野さんは現在94歳!)

とにかくこのお二人のやりとりは僕にとって理想。知的で洒脱でユーモアにあふれてる。

新型コロナで他人の動向までいろいろ気になっちゃう日々だけれど、みんなユーモアを忘れずに、楽しんでいこうね。

【7日間ブックカバーチャレンジ】4日目

友達は誘わない&本の説明はする。

という独自ルールで7日間実施中な4日目。

今回紹介するのは、

『いとしこいし 漫才の世界』喜味こいし・戸田学(岩波書店)

昨日、天野祐吉さんと安野光雅さんとの対話集を紹介したけれど、それで気づいたことがあって、やはりぼくは大人二人のかけあいがたまらなく好きで、それはつまり漫才だ。

関西で生まれ育った僕はやっぱりもって芸人さんがもっともカッコ良い仕事だと思っているし、もっと言えばその最高峰が漫才師だと思っている。

ゆえにコロナ休みの間も延々とyoutubeを見まくっているのが、いとこい師匠の漫才。

知らない人も多いだろうから、サクッとこういうのを見てくれるといい。

僕がもっとも好きなネタのひとつ。

「ファーストフード初体験」

ほんと今見てもこんなにおもしろいかと思うし、ネタの構成のいまっぽさにも驚くと思う。

掌をハンバーガーのバンズにみたてるところで、こいしさんが掌をパチンっと音を立てて叩くところとか、ラジオであってもその振る舞いが想像できる落語的所作など聴くたびに見るたびに発見がある。

そしていつも思うのは、このお二人が持っている「品」だ。

そう言えば、さっき岡村隆史さんの名前がtwitterのトレンドに上がっていて、どうしたんだろう? と思って見てみたら、いつもの調子でラジオ(ANN)で下品なことを話しているのを世間のみなさんにコテンパンにやられていた。

その発言は言い訳のしようがないくらいひどいもので、割とよく岡村さんのANNを聴いている僕ですら、擁護する気にはまったくならなかった。

ちなみに、

本書のなかで僕が大尊敬している上岡龍太郎さん(探偵ナイトスクープの初代局長ね)が、こんなことを書いている。

私は子どものころから品のいい笑いが好きでした。そういった点でも、いとこい漫才というのは、やはり、頭抜けていました。昔から関西の笑いというのは、露悪的なところがあって、どんな大物になっても、舞台で下品なことを平気で言う土壌がありました。小学五、六年生のころに、京都の富貴や京洛劇場といった演芸場にゆくと、そこは下品さのオンパレードでした。ところがその京洛劇場で初めて見た桂米朝師匠の高座に、「こんな上品な噺家さんがいてはんねや!」と思い惹かれました。それと同じことをいとこい先生の漫才にも感じました。凛としているというのか、なんとも言えん品のよさで、服装ひとつとっても、当時お笑い芸人がよく着ていた、原色の派手なブレザー等ではなく、まるで銀行員か商社マンのような、落ち着いたお酒落なスーツ姿でした。考えてみると漫才というのは、下品なもののように思われがちですが、横山エンタツ・花菱アチャコ先生の使う言葉は、「君」「ぼく」です。それがいつしか全体の風潮として、「お前!」「アホか!おのれは!」という言葉を使うようになっていますが、いとこい先生も、エンタツ・アチャコ先生の流れで「君」「僕」を最後まで使ってはりました。

僕が好きな漫才師さんに共通するのは「品」だったかと、あらためて思う。中川家、最近だとミキ(上岡龍太郎さんの甥っ子!)といった人たちが好きなのは、粗暴なイメージがある漫才師でありつつも、その芯の部分できっちりと「品」を保とうとしているところだ。

そしてこれは僕なりの考察だけど、中川家も、ミキも、そしていとこい師匠も、実の兄弟であるということが大きいような気がする。気を抜けば馴れ合いになりがちな兄弟だからこそ、しっかりと線を引くこと、漫才師としての品格を大切にしてきたんじゃないだろうか。

例えばいまの世の中で、

いとこい師匠がもし生きておられて

往年のこんなつかみで漫才をはじめたら、

twitterで叩かれるだろうか?

「鬼瓦で思い出したが君んとこの嫁はん元気か?」

きっとそんなことはないと思う。

それを分けるのが人としての「品」だと思う。

【7日間ブックカバーチャレンジ】5日目

今日の1冊もまた、おじさん二人の本!

「オヤジ国憲法でいこう!」しりあがり寿+祖父江慎(理論社)

唐突だけど、

僕の会社の屋号であり、僕自身の活動の旗印である「Re:S(Re:Standard=あたらしい“ふつう”)」は、僕自身が「ふつう」コンプレックスだったことに起因している。可もなく不可もなくな人生を過ごしてきた30代前半までの僕にとって、「個性的であること」は何としても手に入れたいものだった。しかし「Re:S」という言葉を自分自身で見つけた時にそれが消えた。

個性なんて誰しもに当たり前に有るもので、意図的に身に着けるものじゃない。若かった僕は、そんなこともわからなかったのだ。

唐突だけど、僕は「古い写真」や「古いアルバム」が好き。その理由は、月日とともにパーソナリティが溶けて消えていくからだ。

どんなに愛しい娘の写真も、100年後にそれを見た人にとっては、着ている服や、置かれている家具など、当時の風俗の記録的価値が勝る。

しかし、それは悲しいことじゃないと僕は思う。

だから例えば「オヤジ国憲法」の第一条

なんてのを見ると、そうだぞーーー! って若かった自分に言いたくなる。

そして友達少なくて、ブックカバーチャレンジのバトン渡す人が思いつかなかった僕は、第二条にもあらためてシビれてる。

救われるわー。

【7日間ブックカバーチャレンジ】6日目

今日の一冊は

「未知の力を開く!」桜井章一×名越康文(ゴマブックス)

はい、またしてもおじさん二人!

実はこの一冊、最後の七日目に紹介しようかなと思ってたんだけど、久しぶりに手に取ってみたら、またもや思いっきり頭殴られたような気持ちになって、この温度のままに紹介したくなった。

この本は、僕の人生に多大な影響を及ぼしてくれた書籍二冊のうちの一冊。

2008年にこの本を手に取ったことが僕の人生を変えた。

当時僕は、編集長をしていた雑誌『Re:S』をやめようか続けようか迷っていた。

だけどこの一冊に出会い、

雀鬼こと桜井章一会長の一言に胸ぐらを掴まれて壁に抑え込まれたくらいの衝撃を受けた。そしてさらに、それでもなお進まなきゃいけないんだという覚悟が生まれた。

それは正直しんどかったけど、当時の僕に取って「光」でもあった。

とにかく僕は以下に引用する文章をもって、雑誌Re:Sの休刊を決めた。

あ、その前に、桜井章一さんを知らない方も多いと思うので補足すると、

桜井さんは、闇麻雀で20年間無敗だとか、数々の伝説エピソードがのこる「伝説の雀鬼」。

麻雀を通して人間力を鍛える雀鬼会の会長でもある。

ちなみに僕は、麻雀はさほど好きなわけじゃない。

あらためて以下に引用する。

私の麻雀は、自分の捨て牌に目を通し、そこから全体の雰囲気を感じていくというやり方だ。

でも多くの人が、他人の捨て牌に目を光らせている、とらわれてしまっている。ポンとかチーとかロンをするために、自分の必要なものだけ見ている。

私はまったくその逆なのだ。いらないと思ったところに目を置いておくという感覚。

自分の捨て牌、それは自分が通ってきた道である。選んだ道がそこに残っている。それは自分の姿でもある。自分の捨て牌を見ているほうが、自分の今の状況を見つめられるのだ。

でも多くの人が他者から得ようとするから、他者を見る。ほかにばかり目をやるから自分を見失う。自分を見失ったら勝負に勝てるわけがない。

必要なものばかり見ていると、どんどん自分の世界を小さくしてしまう。現代の人間はみなそういう生き方になってしまっている。自分がいらないと思ったものこそ大切で、そこに本当の自分、ものの本質が隠れていると私は思う。

僕はRe:Sを捨て牌にした。

するとジャニーズ事務所から連絡があり『ニッポンの嵐』をつくることになった。

その流れで #地方 #日本 #ローカル といったタグのつく仕事が多く舞い込むようになり、今がある。

新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、

チェンジする人、しない人。

そこに大きな差がつくような気がして焦っている人も多いかと思う。

しかし、人の捨て牌ばかり見て焦っていても仕方ない。

自分が切った牌の延長にしか未来はない。

だから潔く捨てて

その捨てた自分の牌を見つめよう。

そこに答えがあるはずだから。

あ〜

やっぱ最後においといた方がよかったかなあ、この一冊。

とか言っても仕方ない。

これも僕の捨て牌だ。

【7日間ブックカバーチャレンジ】7日目

昨日は『未知の力を開く!』から

桜井章一さんの「捨て牌」についての言葉を紹介したけれど、

そのことで僕自身、どこか吹っ切れた気がする。

この時世

「焦り」と「のんびり」が同居する生活のなかで

少しばかり「焦り」が勝っていたのかもしれない。

そういう意味でも

この7日間のチャレンジはとても有意義だったなと思う。

面倒なことをただ面倒がらずにやってみるのも良いもんだ。

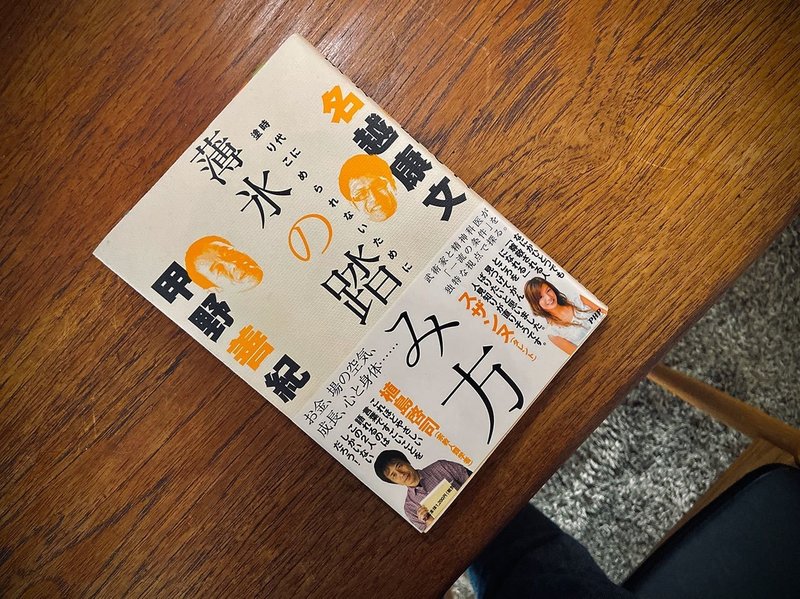

さて、いよいよ最後に紹介する本は

『薄氷の踏み方』(PHP)2008年刊行

もうこのタイトルが実に素晴らしい。

察しがつくとは思うが

もちろん冬の湖面の歩き方のハウツー本なわけはない。

この本の著者は

昨日に続いて、精神科医の名越康文さんと

そして尊敬する武術家の甲野善紀さんのお二人。

最後も、おじさん二人の共著で締めることにした。

というか二日続けて名越さんの著書になるなんて

僕にとって重要な方なのだなあとあらためて思う。

お友達の星野概念くん(最近どうしてるかなあ?)しかり

精神科医の方独特の中庸なスタンスが僕にはとても心地がよいのかもしれない。

僕が「ふつう」コンプレックスだったことは

五日目の投稿に書いたけれど

一方で、だれよりも「ふつう」を愛してもいるとも思う。

そんな僕にとっての「ふつう」とは

これがスタンダードだ!とドッシリ偉そうに構えているものではなく、

日々刻々と、ある意味でフワフワと、変化しつづけているもので、

つまりは二極論のどちらかにならぬように、

常に細心の注意を払い続けなければならないものだ。

この本のなかで名越さんがこんな話をされている。

結局、世間では、「頑張れ」という言説と「頑張らなくていい」という言説があってどちらが正しいかについて議論しているわけですが、臨床的な対応としては、必ずその二つの中間になるんです。両極端のどちらかが正解だったなんていう臨床例は一例もありません。ただ「頑張れ」と説得していけば良くなる個人がいるかと言えば、絶対にいないし、「頑張らなくていいよ」とずっと言い続けることによってカウンセリングがまっとうされる事例も一例もない。

それなのにメディアで報道されるのは両極端のどちらかしかない。これはなぜか。その原因の一つはすごく単純なことです。ずばり紙面がどれだけ空いているか。テレビで言えば、どれだけの尺の中で構成できるか、ということなんです。

〜中略〜

どうしても、どちらかに完全に特化するか、あるいは一方に八割がたの力を割いて主張しながら、他方は二割の力で「でも、そうではない事例もありますね」という無毒化と言いますか、マイルド化するための議論を挟み込むことしかできないわけです。「中間では何が起こっているのか」については決してきちんと議論されることはない。

だからこそ、僕の旗印である「Re:S=Re:Standard=あたらしいふつう」を遂行するにはじゅうぶんな「尺」が必要だった。

誰かに与えられた「尺」ではなく、自分が生み出した「尺」のなかで、揺れつづけるさまを見せ切らなきゃいけなかった。

それが当時の雑誌「Re:S」であり、

秋田県のフリーマガジン「のんびり」だった。

特集一つに何十ページを割き、その揺れと迷いと気づきと挫折とゴールなきゴールを延々書き連ねた。

これが正しいとか

こいつが悪者だとか

そういう単純なことではなく

真実はいつだって

その間にある。

コロナ禍でお店を開けるか締めるか揺れる気持ち

いつもより高いマスクを買うために行列に並ぶか並ばないか揺れる気持ち

その揺れそのものに答えがあって

そこに立ち向かおうとせずに

安易に正義を振りかざす人の意見なんて

僕は聞かなくていいと思う。

ということで、7日間のチャレンジはおしまい。

しかしせっかくなので定期購読いただいているみなさんにはもう少し詳しく本を紹介してみたいと思う。ってことでまたもや動画撮影。

なんだか喋りすぎて30分もあるんで、BGM的に流し見してもらえたらと。

ほんといつもありがとうございます。

↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?