【主婦勉!】浮世絵を知りたい~月岡芳年&河鍋暁斎編~

国芳国貞も終わり、

あと調べたいのは

月岡芳年と河鍋暁斎なんだが、

芳年は「最後の浮世絵師」と

呼ばれていることもあって、

浮世絵師としての印象が強いけれど、

暁斎は浮世絵以外にも、

日本画や漢画なんかも

たくさん書いているので、

今まで紹介してきた絵師達とは

少しタイプが違うかもしれない。

ちなみに文化の区分で言うと、

浮世絵初期の菱川師宣は元禄文化の人。

これは5代将軍徳川綱吉時代、

経済が発展して、

町人や豪商を中心として、

上方(大坂や京都あたり)で花ひらいた文化。

一方で、大半の浮世絵は

江戸後期、

江戸の町人を中心に広まっていった、

いわゆる"化政文化"の中に

カテゴライズされる。

鈴木春信から国芳、国貞あたりまでだ。

浮世絵ではないが、

江戸時代を代表する絵師の一人である

伊藤若冲も

この化政文化時代の人だ。

暁斎や芳年は

江戸も後期過ぎて、

この"化政文化"の中には入らない。

というよりどちらかというと

新時代の絵師達と言って良い。

2人に共通している部分は

幼い頃、若い頃に歌川国芳の門下生だったこと。

そして絵に関して言うと

ある種のグロテスクさ、

残酷さみたいな部分だと思うが、

個人的に暁斎の絵は、

ダークな部分も多いけれど

ウィットやユーモアに富み、

生に対する愛おしさを強く感じる。

そして浮世絵だけでなく、

あらゆる流派を貪欲に学び、

とにかく自由に自在に描いた人、という印象。

一方芳年には

ジャーナリズム的な目線を感じている。

今起きていることに忠実に、

克明に描く。

グロかろうが残酷だろうがありのままに。

そこから描かれた絵に潜む背景や物語、

伝えたいメッセージなんかが

浮かび上がってくるような気がする。

河鍋暁斎は7歳ですでに国芳に弟子入り。

弟子入りというかまだ幼な過ぎて

国芳の画塾で教えてもらってたって

レベルだろうね。

その後10歳頃から

次は狩野派で学び始め、

19歳で免状を得るという天才ぶりを発揮して

画塾を卒業した。

しかし幼い頃に初めて出会ったモノが

やはりどうしても根底に残るのか、

もしくは国芳の教えがよっぽど強烈だったのか、

国芳門下時代の記憶は

狩野派の修行で上書きされることなく、

むしろ暁斎の個性として

色濃く残ることになる。

その後も土佐派、琳派、漢画だなんだと

とにかくあらゆる流派を学び、

蒔絵師のもとで下絵を描いたりもして、

その腕をどんどんと磨いていった。

暁斎、ではなく、

狂斎、と名乗っていたこともあるくらいだ。

これは修行時代の話だが、

暁斎は絵の腕を磨くために、

神田川で拾った生首を写生したという

伝説がある。

国芳の門下時代だからまだ

10歳いかないくらいだよ?

どうかしてる。

そんなものが転がっている時代もすごい。

とにかくその頃からもうすでに

「狂斎」は始まっていたのだ。

何年か前にサントリー美術館で

「河鍋暁斎、その手に描けぬものなし」展を

やっていたけれど、

本当その名の通りって感じだった。

花鳥画、山水画、宗教画、歴史画、

浮世絵、風刺画、戯画、春画に至るまで、

ありとあらゆるものを、

あらゆる技法を駆使して描いている。

この時代、

狩野派の絵師が浮世絵を描くことは異例で、

恐らくいろいろな批判もあったのだろうし、

役人批判の絵を書いて

投獄されたりもしているんだが、

暁斎はとにかく自由な発想と瞬発力で

自在に絵を描き、

結果的に万国博覧会の絵を依頼されたり、

国内の賞レースでも最高賞を得たりと、

皆その実力を認めざるを得ないほど

唯一無二の絵師として熱く支持された。

またその人気は国内にとどまらず、

開国間もない時代において

たくさんの外国人とも交流し、

鹿鳴館や三菱1号,2号館などの設計を手がけた

イギリス人建築家ジョサイア・コンドルは

彼に師事し、

二人の友情は暁斎が死ぬ瞬間まで続いた。

地獄大夫のまわりで髑髏が遊んでいたり、

本来恐いはずの化け猫が

どこかすっとぼけていたり、

題材はダークなはずなんだけれど、

とにかくユーモアに溢れている。

そして驚くほど細緻で、カラフルで、

ずっと見ていられるほど楽しい。

一方月岡芳年は、

暁斎の8つ年下。

彼は12歳で国芳に入門。

15歳の時に武者絵の浮世絵でデビュー。

武者絵や妖怪絵など描き、

25の時に出した「通俗西遊記」がヒット。

27の時に、兄弟子 落合芳機と共作で出した

「英名二十八衆句」が話題を呼ぶ。

これは歌舞伎の残酷シーンを集めたモノで、

"無残絵、血みどろ絵の芳年"は

ここからスタートしたのだ。

時代は動乱の幕末期。

幕府軍vs新政府軍による

戊辰戦争が勃発し、

東京上野でも、

旧幕臣による彰義隊と

新政府軍が武力衝突。

芳年はこの戦争を取材し、

それを題材にして

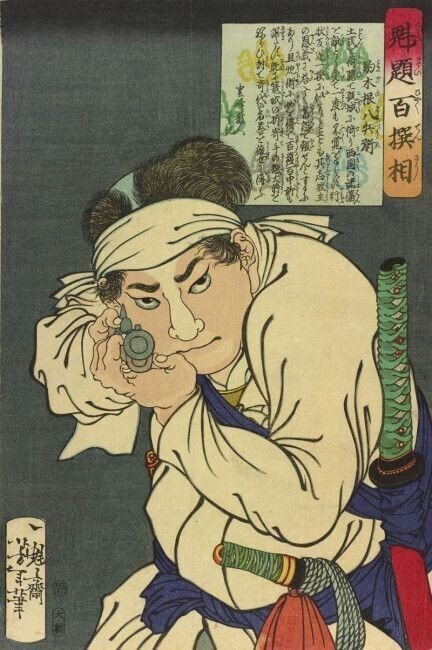

「魁題百撰相」を制作した。

これも生々しい血みどろ絵が

数々描かれているが、

敵を狙う若い兵士の眼差し、

処刑される者、

物陰から様子を伺う者など

実際に取材したからこそ伝えられる

リアリティがこれらの絵には存在している。

※あまり残忍過ぎる絵もアレなので、

マイルドなものと印象的なものを載せました。

そしてこの後芳年は

精神を病むのだ。

あまりにも残忍な現実に、

筆以上に入り込んでしまったのかもしれない。

数年後に復帰。

それからは浮世絵だけれでなく、

洋画などの要素も取り入れるようになり、

歴史的な事件をテーマにした絵を多く描いた。

その後西南戦争が勃発し、

従軍はしなかったものの、

想像にて西南戦争を描き、

その頃から新聞に挿絵を描くようにもなる。

※(後記)ここに、一つ

一滴の血も流れていないのに

強烈に無残な絵を貼っていたのだが、

この記事自体がR指定されてしまった。

裸だったのがまずかったのかな。

あまりグロイ絵は掲載したくないので、

ご興味ある方はご自分でググってみてほしい。

そしてこの頃に

当時の「人気浮世絵師ランキング」的なもので、

筆頭に挙げられ、

ついに名実ともに

No.1浮世絵師にのぼりつめるのだ。

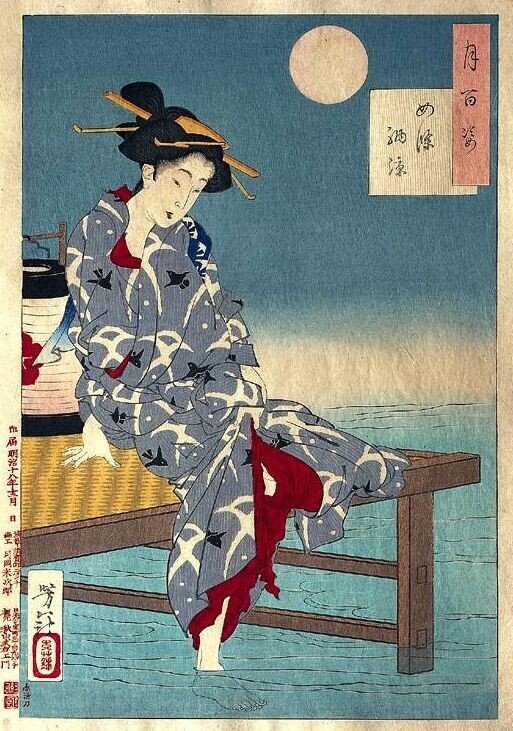

その後「月百姿」という

彼の代表作ともいえる

月をテーマとした名作シリーズも描くのだが、

これがその「無残絵」とは全く異なり、

静謐で物悲しくもある夢幻な世界で、

時には心を病むまで、

残忍で過酷な時代を見つめ続け、

描き続けてきた絵師が

最後にたどり着いたのは

まさにこういう世界だったのかと思うと、

なんというか、すごく安易だけれど

芳年に”平和”ということについて

教えてもらっているような気にもなる。

うーん。すごい。

浮世絵の歴史を知りたいと思って

調べ始めたけれど、

絵師一人一人の人生に触れて、

彼らが描いてきたのは、

単なる”浮世絵”ではなかったんだな、

ということが本当によくわかって、

絵の見方の角度がまた一つ増えた気がする。

描かれたものの思い、描いた人の想いが、

少し読み取れるようになった気がする。

という訳で、ベロ藍とかなんとか

まだ浮世絵関連で調べた方が良いことも

いっぱいある気がするけど、

とりあえずこれで浮世絵調査はおしまい。

※専門家でも何でもないただの主婦が、

薄く調べた内容ですので、

ちょっと違うとかなんとかあるかもしれません。