敷居高い。胡散臭い。

おほん。

さて今日は、ちょっと「仕事モードな記事」を。

…あ、この時点で半分くらい退出されたと思いますが。。。笑

でも、書くもんね。

ということで、優しい方はお付き合いくださいw

…ぐさっ!

コホン。

気を取り直しまして。

さて、私まがりなりにも「コンサル」という関わりでお仕事をさせていただいているわけですが、いつも決まって思うのは、

「コンサル」って"響き"で、一個「壁」をつくっちゃってる

ってことです。敷居高い。胡散臭い。

…ま、勿論「そんなことない」って方も、「どーでもいいわ」って方もいらっしゃると思うのですが、今日は「 "コンサル" なんて聞くと敷居高い感じするわ」って思われるような方々にお話する感じで、書いてみたいと思います。

「コンサル」って、なんか「ちゃんとした企業とかがやるもの」で、「自分とは縁のない話だわ」とか思われてしまいがちなのを感じることが多いので、いやいや、そうじゃないんですよと。

何なら、そう意識してないだけで、身近なところで実はあなたもやってもらってるかもしれないんですよ、と。

すごく乱暴に簡単に言ってしまえばですが、コンサルって「相談相手」。

例えば、"場末のスナックでサラリーマンの愚痴を聞くママさん"とかって、実はそういう役割を担ってたりする。簡単に言えば「相談聞いて、アドバイスする」っていうような、「昔からある関係性」のものなんですが。

…ただ困ったことに、「相談できる人」って風に言ってしまうと、

「…なんだよ、話聞くだけで金とるのかよ」

ってプライベートの延長の感覚になって舌打ちされたりして、それが「ビジネス」だと意識してもらえないことも、ぶっちゃけあったりして。。だから仕方なく、壁作ってしまってでも「コンサル」って名乗るしかなかったり。

でも、「そんな敷居高く構えないで。。。お気軽に、お話お聞きしますよー」って本心だったりして。

…堂々巡るジレンマだったりするのです。

(動画は思いつきでぶちこんだだけなので、まったく見なくていいですw)

とりあえず、「コンサル」って何だか高い感じされてるっていう垣根を下げて、ある意味コンサルというものの「啓蒙」をしていきたいという、今日はそんな感じの記事を頑張って書いてみます。

*

僕は以前に、「クライアントさんとのやりとり」を、紙面で紹介させていただいたことがありまして。

で、その機会が終わり、あらためてその紙面を見返したときに、

…コレがもうどこにも出ていかないのって、もったいなくね?

せっかくクライアントさんがOKくださったのに。

って思って、こうして今回記事で出すことにしました。

自分モノサシではありますが、こうやってコンサルの中身まで見せられることってあまりないと思うので、これって結構なかなか貴重じゃないかと思うのです。

「ブランディング」とか「コンサル」とか、さっぱりわからないし。

っていう一般の方々に向けてにつくった内容の紙面なので、だいぶわかりやすいんじゃないかなと、我ながら思ったりしてます^^

「 "お話を聞いてくれる存在"、ってのがいるのね」

「そういうお仕事なのね」

ってことを、とりあえず認識してもらえるだけでも万々歳かなと。

ということで、ここまで読まれた方は、せっかくなので是非どうぞ↓

******

僕の「コンサル」のお仕事は、まずはクライアントさんとじっくり色々お話して、

「あなたは、何をやりたいのか」

「あなたは、何を大事にしたいのか」

とか、そういうのを聞いたりして、僕的に「探り当てる」ところから始まります。

…ジャンルで分けると、「ブランディング」って内容ですが、これもまた小難しい感じするので、意識しなくていいです笑

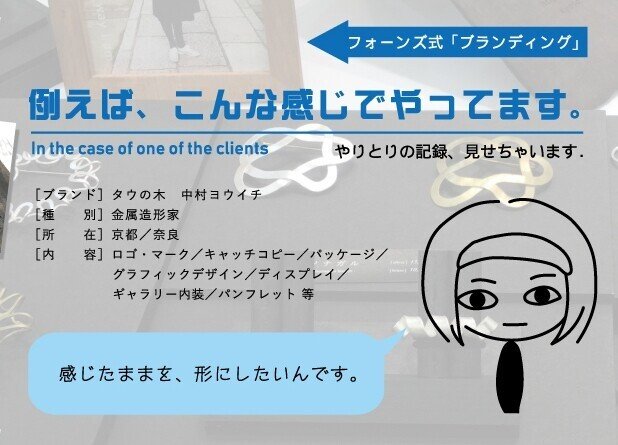

今回のこのクライアントさんは、いわゆる「芸術家」さんというお仕事の方なのですが、「ブランディング」のコンサルを重ねた結果、その奥にあるもっと「根本的な欲求」というのかな、そういうところを掘り当てることになったのでした。

「ブランド」として打ち出すにあたり、「コンセプト」の元になるところです。

日常でも対人関係で、「この人ってこーゆー人」って捉えたり、誰かに伝えたりするよね?要は、それをする感じです。

この方の場合は、

「感じたままを、形にしたい人」なんだ

というのが、わかりました。

そして、探り当てたその部分をもとに、そこから

「それを伝えるために、どんなものが必要か」

を考えていきます。

ロゴマーク、キャッチコピー…等々、後から総括するとたくさんある感じになりますが、最初から一気に全部を決めて作っていくわけではないのです。

僕の場合は。

話の都度都度で「必要なもの」を見極めて、その度に制作を考えていく。

算数の勉強はだいぶ進んだから、次は国語をやりましょう、みたいな感じで。

目の前に宿題山積みにされたら、げんなりしちゃうでしょ?w

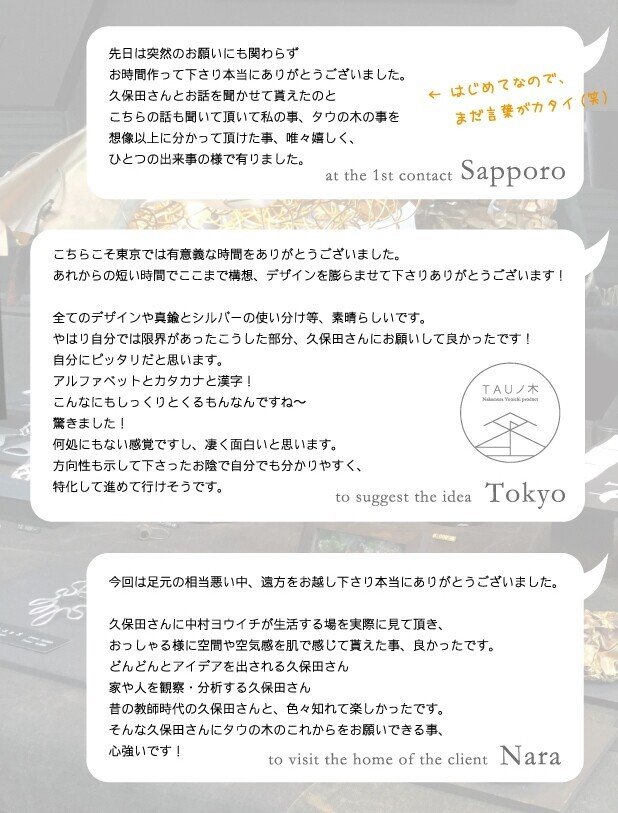

ちなみに、こちらのクライアントさんは「京都/奈良」の方なので、「北海道」の僕とはやりとりはメールが多く、それで幸いにして「テキスト文面」でのやりとりの様子が残っていたんですね。

なので、メールの温度そのままに、LINE風にまとめてみたのでした。

「Nara」とありますが、僕は制作の「空気感」とか「日常生活と活動との距離」とか、そういうのを肌感覚で知りたい性分なので、そしてそれが「かなり重要」だと思ってるので、このときは実際にアトリエのある奈良まで足を運びました。

実際に体感し、見るその景色の中には、

「自分では当たり前すぎて気づかない、第三者だから見える素敵な要素」

っていうのがあることが多いんですよね。

例えばこのときは、アトリエにあった古い木板を活用して、ブランドの看板を作りました。真新しい材料で作るより、それを活用した方が「クライアントさんを深くまで表現するもの」になると感じたんですね。

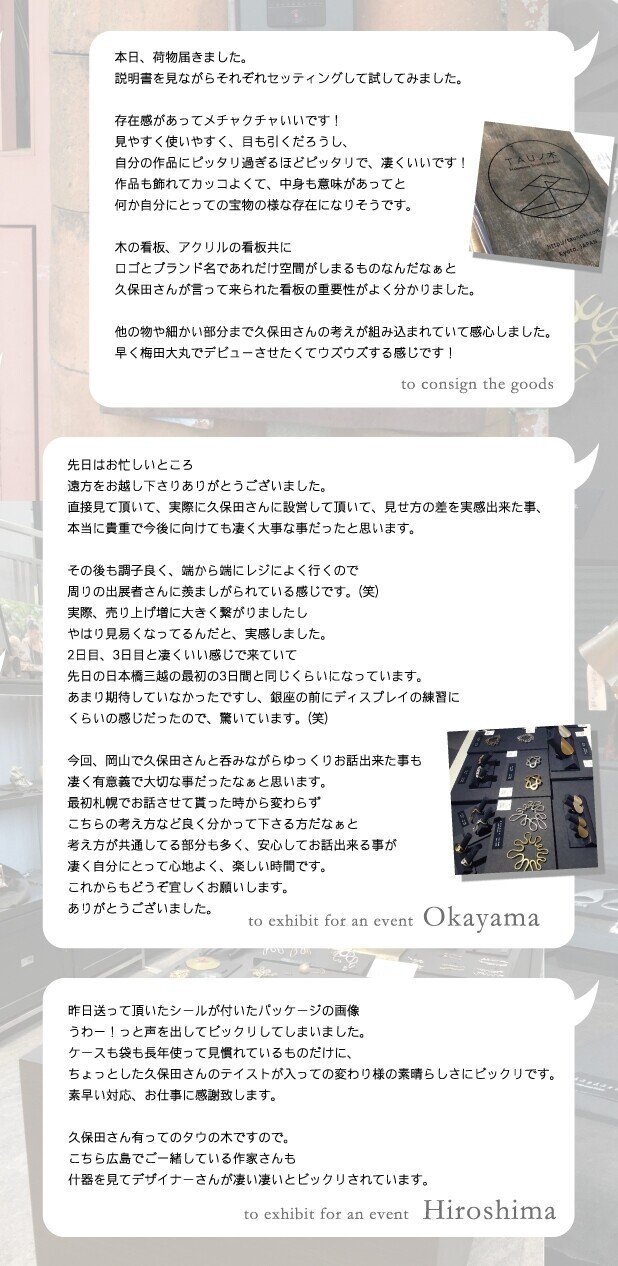

看板や作品のディスプレイ、パッケージとかまでを考えたら、「それが売り場にどう馴染んでいるか」「もしくは、うまく浮いているか」「目を引くか」「奥まで引き込めるか」等の客観的ジャッジを、今度は実際の売り場現場まで足を運んで確認します。

「Okayama」の催事では、売り場設営を一緒にしてきました。

いくら写真で細かく見せていただいても、実際の売り場の「雰囲気」や「空気」、「お客様の動き」とか立体的なところまではわからないですから。「見栄えよく」だけを求めるのではなく、「売り場」に出す以上、それがお客様に響くためのことを考える必要があると思うのです。

「百貨店出展」という、クライアントさんの現状ルーティンでのブランドの整え方までが固まってくると、それに伴って「ブランド自体の世界観」も明確になってきます。「やりたいこと」「大事にしたいこと」が、自ずとブラッシュアップされてくるんですね。

僕はこの過程こそが、ブランディングで大事な部分だと思っています。

このクライアントさんの場合は、その方向性が「アトリエギャラリー」を構えるという方へと向かっていったのでした。

…つづく。

って、このパターンばかりですがw

実は次にあげる記事をアップしたいと思って、でもそこにつなげるために「導入」が必要かなって逆算して内容を考えたら、別の記事一本になってしまい。。。f^^;

もはや「導入」でもなくなった。。。

ということで、本題はまたしても次回w

読んでいただき、ありがとうございました*

最後までお読みいただき、ありがとうございました!頑張って書き重ねていきますので、是非またお越しください。