幼な子が見る景色 長谷川等伯『松に秋草図屏風』

サントリー美術館「京都・智積院の名宝」展で、長谷川等伯の『松に秋草図屏風』を見ました。

私の背丈をゆうに超える高さ228cmの屏風。もともとは襖(左隻)と壁貼付(右隻)だったらしい。

2012年 東京国立博物館「長谷川等伯」特別展図録より

ガラス越しに近づいてみていると、左隻の芙蓉の白い花が異様に大きくて、少し違和感を感じます。よく見ると全体的に松の木も草花も実物よりもかなり大きいのです。

草花がこんなサイズに見える背丈の人は。。と少し考えてハッとしました。

これは、数え三歳(2歳)で亡くなった鶴松の見る景色。

京都東山の智積院が所蔵するこの『松に秋草図』は、豊臣秀吉が幼くして亡くなった我が子鶴松の菩提を弔うために建立した祥雲禅寺の障壁画で、長谷川等伯一門が一手に請け負った絵図のひとつ。

安土桃山文化を象徴する大画様式の金壁画ではあるけれど、同じく秀吉から狩野永徳が障壁画を請け負った天瑞寺は、秀吉が母の大政所の病気平癒を祈願して建立したものなので、祥雲禅寺(現在の智積院)のものとは趣が異なって当然なのかもしれない。

病気平癒は神仏に祈願するものなので神仏を悦ばせなくてはならず、一方亡くなった人の冥福を祈るものは、あの世へ行った故人の魂を慰めるものだから。

永徳の大画の意図は「神仏も見たことのないような景色」を描くことだったのでは。とそんな仮説がうかびました。

その上で、その後に祥雲禅寺の仕事を請け負った等伯は、「大画で金で」という基本要件のもとで、鶴松の心に寄り添うためにはどうしたらいいかを考え抜いてこの絵を描いたのではないでしょうか。

実物の近くで、その景色をみているうちに、自分が2歳児になったかのような気持ちになってきます。自分の足で立って歩けるようになったとき、周りの景色や大人たちはみんな見上げる存在だったけれど、キラキラとしたお日様のもと、手を伸ばすと地面も花も草もすぐに手に触れることができる。

そんな風に思いが至って言葉を失い、絵の前で立ち竦んでいました。

2012年 東京国立博物館「長谷川等伯」特別展図録より

*

次に、等伯の息子・久蔵の描いた『桜図』を見ました。

2012年 東京国立博物館「長谷川等伯」特別展図録より

こちらは、サイズ感には違和感がなく、さきほどの「松に秋草」に比べると一瞬物足りなさを感じます。

だけど遠くから見ていると、一番たくさん花がついているであろうところを大きな金雲が覆っていることに気が付いて、ハッとしました。

桜は満開だけど、満開過ぎるのを避けている。

さらに注意して見ると、満開の桜の半分ぐらいが金雲に隠れています。

「満開過ぎるのは辛いやろ」

と、等伯と久蔵がそんな会話をしている声がきこえたような気がしました。

もしかしたら、鶴松は満開の桜を見たことがないまま、この世を去ったのかもしれない。そんなことを慮った桜図。

秀吉の「醍醐の花見」は、この絵ができてから5年後のことで秀吉最晩年の春でした。

*

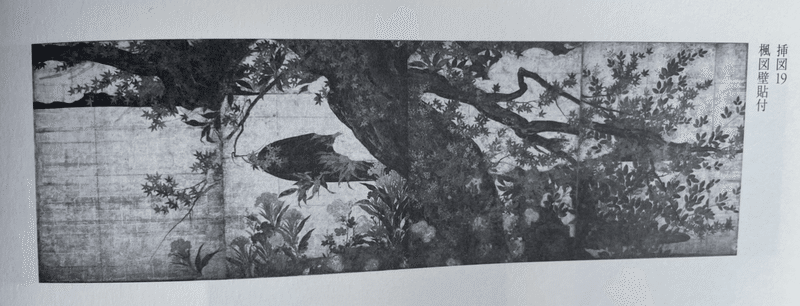

その次に並んで、等伯の『楓図』を見ました。

2012年 東京国立博物館「長谷川等伯」特別展図録より

楓はさらさら風の通る野趣。なんとなく大勢の視線を感じます。

もしかしたら

「松に秋草図」は鶴松が一人遊ぶ景色

「桜図」は鶴松の見る夢

「楓図」は鶴松が家族と一緒に遊ぶ景色

鶴松が息を引き取ったのは旧暦の八月ですので、そうか「秋」なのです。

*

「菩提を弔う」というのは、どういうことなんだろう。

等伯も久蔵も「鶴松の心を慰めるため」という、ただただその一点をとても大事にしています。そしてずっと鶴松の心に、自分たちの心を寄せていることが絵を通じて伝わってきます。

そして、それは何よりも秀吉も望んだことだったと思います。

*

この3つの壁貼付はいずれも国宝。

等伯と久蔵。親子して一緒に仕事を成す充実感、それも天下人からの依頼。その時間は重圧もあったでしょうが、等伯にとってとても幸せだったと思う。

けれども、息子の久蔵はこれらの絵が完成した翌年に亡くなってしまいます。

そして描いたのが、あの「松林図」。

同じ日に、その足で東京国立博物館へ見にいきました。

2023.1.7 撮影

悲しいことが悲しすぎたり、辛いことが辛すぎると、思考が止まって(脳がシャットダウンし)周りの景色が見えなくなります。(目には映るけれど意識されない)

思考が止まると手の力が入らなくなり、考えをまとめたり、文字を書くこともままならなくなります。

等伯が鬱になったかどうかはわかりませんが、大きなショックだっただろうと思います。

松は長寿で不老不死の象徴なのに、力強い立派な松をたくさん描いたのに、そんな松はどこにもない。

そんな心持ちで最初眺めていました。

見ているうちに、右隻の二本の松がダブっていることに気がつきました。

焦点がずれてピントがあっていないように見えます。

等伯にはもう、輪郭のはっきりした松は見えない。

これは心の中に浮かぶ松の残像だ。

そして左隻に目を移すと、白い富士の輪郭がみえます。

「富士」は「不死」につながることを思い出します。

久蔵のいる場所のようにも見えて、胸がつまります。

でも、左隻は手前から遠くへと視線が動くように描かれていますので、等伯の「意図」をはっきり感じます。

傷心の等伯は、描いているうちに、しだいに思考がまとまるようになってきたのかもしれません。

文字でも絵でも自分の手を動かすことはダイレクトに脳を回復させていきますし、思考がもどってくると感情ももどってきます。

少し元気になってきた等伯を感じました。

ということは、右隻の松の絵を最初に描いたのかもしれない。という仮説が立ちました。

では、一番最初に描き出したところはどこだろう。

「松林図」の松は、幽玄的ですが、近くに寄ると松葉がみんな勢い良く上に向かって生えています。細いけれど力の漲った確かな筆の力を感じます。

決して細部は幽玄ではないのです。

だけど、よくよく近づいてみたら一箇所ありました。

右隻の中央にうっすらとある松。

枝は力なく下がっていて、松葉は萎れています。

どうしても濃い墨では描く気になれなかった。

どうしても上向きにはできなかった等伯の最初の一筆。

おそらくこの松から描き始め、心のまま筆を動かすうちに、景色が見えてきて、構図が見えてきて、「何をどこに足したらいいのか」が自覚されたのではないでしょうか。

そして最終的に、幻のような松の上に4本の濃いはっきりとした松を重ねることで、全体のスタイルが決まった。

この絵のたね(種)は、右隻の中央の一番薄い松。

そんな経緯を想像しました。

鶴松の心に心を寄せることができた等伯は、自分の心にも心を寄せることができた人。

心を寄せた時に感じることを、できるだけそのままに、突出した技術でアウトプットしながら、足し算も引き算も自在にできた絵師。

これは、古今和歌集の仮名序でかかれている「やまとうたはひとのこころをたねとして」と同じことを絵の世界でやった人。

*

豊臣家を滅ぼした徳川家康は、等伯たちの絵を残すために祥雲禅寺を智積院に与えたのではないでしょうか。

だからこそ智積院では江戸時代に大きな火災があったときも、これらの大きな壁貼付だけは救出し、こうして400年後の後世まで残ることになりました。

*

東京ミッドタウンの鈴懸の木

2023.1.7 9:50 撮影

閉館後のゆりの木

2023.1.7 17:08 撮影

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?