道長模様の道長って、紫式部のパトロンだったあの藤原道長のことだ。平安時代の美意識が生んだ道長模様。

道長模様(道長取り)は、平安時代貴族の間で流行した『継ぎ紙』からヒントを得て、取り入れた模様です。

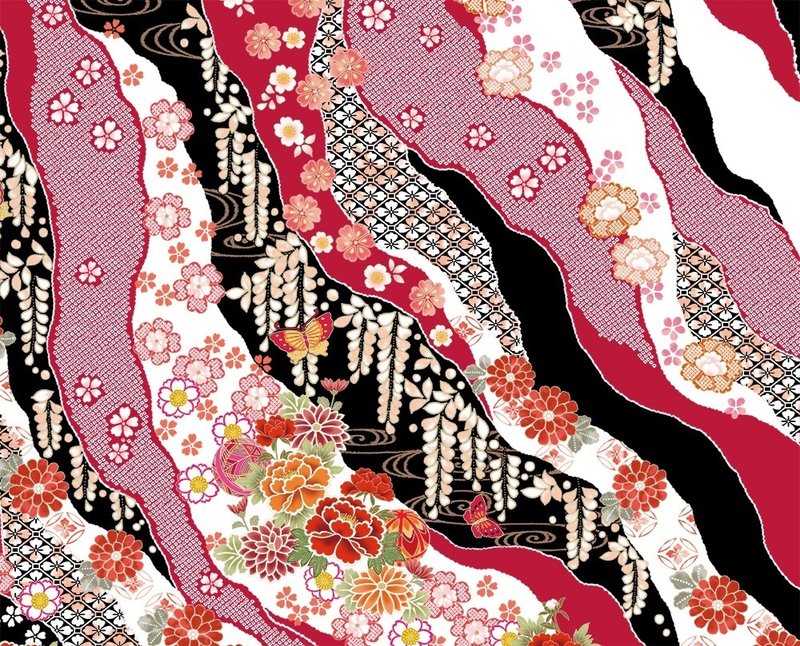

いくつかの色・柄の違う模様の和紙をちぎって貼り合わせたように、曲線や折れ線で区切って描いた模様や構図を道長取りまたは道長模様と言います。

『継ぎ紙』とは、

平安時代に貴族の女性たちの嗜みの一つとされた和紙工芸の一種です。

和紙をさまざまな色に染め、自由に破り継ぎ貼りします。

手で破るところから偶然と必然が重なる美が生まれます。

これこそが、パソコンでは描けない自然美の一つです。

少しずつ色の段階の付いた紙を重ねる。さらにその上に金銀の砂子や切箔を施したり文様を描き加え料紙にしました。

当時の継ぎ紙の作品としては、唯一「西本願寺三十六人家集」が残っております。

独特の和紙をちぎったランダムな輪郭で構成した構図を『道長取り』と言い。

その輪郭線は自然界のうつろいを彷彿させ、温もりのある風情が古来より日本人に好まれました。

特に和装業界では多用されています。

当然、道長模様(道長取り)は、着物のデザインをする者は必ず習得しなければならない伝統デザインの型の一つです。

ところで、名前の道長は、平安時代の貴族、藤原道長に由来するそうです。

藤原道長は紫式部のパトロンだったことでも(史実として)有名ですね。

また、紫式部は道長の愛人だったという説もありますが、これに関しては諸説あり、実際はどうだったのか? 想像が膨らむところです。(笑)

紙がとても貴重だったこの時代に、このような美しいものが生まれたのは、それなりに理由があったからだと思います。

例えば書き損じの紙や必要の無くなった書類の余白をちぎって再利用したということも考えられますね。

それに着色し、張り合わせて新たな価値を与えたのではないでしょうか。

その思考の根底に流れる美意識は、金継ぎと同様です。

いずれにしても、道長取りは、日本人ならではの美意識が生み出した形だと言えます。

Wagara Design Naviで道長取り(模様)をダウンロード購入していただけます。

道長模様

伝統デザインの型を学びたい方の為に。

成願義夫 着物図案教室

よろしければサポートをお願いします。 着物業界の為、着物ファンの為、これからも様々に活動してまいります。