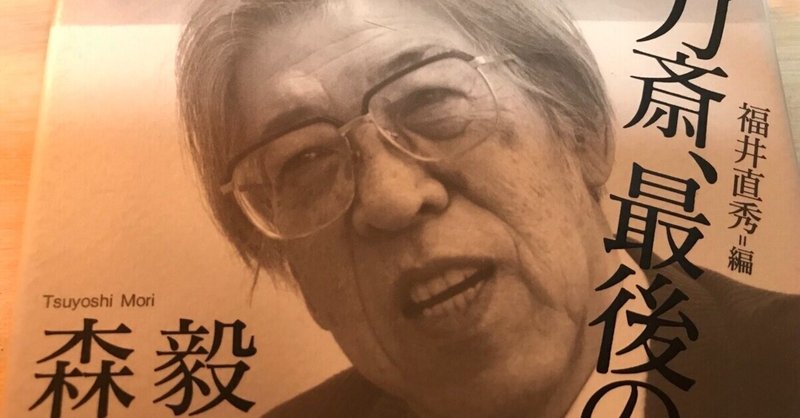

邪魔くさいけどええやないか─森毅(2)(2021)

第2章 天性の批評家

実は、教授になってから森毅の関心の分散が強みになっている。40代は学部、50代は大学全体のそれぞれ行政の仕事に携わる機会が多くなる。要望をまとめたり、調整したりするなど政治をしなければならず、専門バカでは務まらない。そこでは人脈や関心の広さが生きてくる。30代が役人だとすると、40代以上は大学における政治家である。政治家には社交が必要であり、助教授の時期にそれをしてきた森毅は大学行政で活躍している。

先端研究を担うのは40歳までという主張には根拠がある。数学における世界的に最も権威ある賞はフィールズ賞である。これはカナダの数学者ジョン・チャールズ・フィールズの提唱によって1936年に始まった賞で、受賞資格は40歳以下である。他にも、アメリカ経済学における最高権威の賞であるクラーク賞も同様の対象年齢である。さらに、年齢制限がないものの、ノーベル賞の受賞者の中心的業績は概して40歳以前のものである。

これはアカデミズムに限らない。官民問わず、ある程度の規模の組織体では、40代に入ると、管理職に昇進、現場から離れるものが少なくない。また、野球を始めプロスポーツにおいても、スカウトやコーチ、監督、GMなど発掘・育成・管理・編成は主に40歳以上が担っている。さらに、文学の世界も先端の作品を発表するのは30代までが多く、40代以上は文芸も含めて団体の役職に名を連ねることも少なくない。

その森毅は、40代を迎えてから、興味がさらに分散していく。数学教育から教育全般、数学史から歴史全般へと扱う領域を広げる。けれども、その専門家になるつもりはない。アカデミズムでその研究をしようと思えば作法が要求されるからだ。それは「邪魔くさい」。

もともと幼い頃よりさまざまな方面への好奇心が旺盛で、その分散はとどまるところを知らない。森毅は多様な分野に関する発言をしたり、書いたりしている。しかも、その水準はいずれも高く驚異的なオールラウンダーだ。自然科学を始め人文科学・社会科学、文学、舞台、美術、音楽、料理、時事問題とこのリストはまだまだ続く。しかし、それは森毅にとってオシャレな教養であって、声高に主張するものではない。「もともとイングランドで飲んでいたのは、ミルクティーである。イタリアの移民が、アメリカの東部で、レモンティーをつくって流行らせた。それ以前から、紅茶には砂糖。アフリカから黒人を連れてきて、サトウキビを栽培させた。農業には、こんな世界史を揺り動かす話がある」(森毅『教えます、農業を魅力的にする方法』)。

森毅の存在が学外にも広く知られるようになるのは40代半ばからである。彼はその頃より一般向けの数学の本を執筆するようになっている。当初の文体は引用の少ない花田清輝である。抑制されて静的で、力みがなく、筋のキレイな文章が並び、品がある。嫌味な態度、力みかえった強引な主張、論理の飛躍、大家ぶった断定、下品な物言いなどはない。ただ、ところどころにさりげなく、学生運動流のレトリックが紛れ込んでいる。1981年刊行の『数学受験術指南』はロングセラーとなり、この頃から数学のみならず、広範囲な領域を扱うエッセイの書き手としても知られていく。

80年代以降、結論を除けば、花田清輝流の品のいい文章に代わり、さらに力の抜けた緩い文体を使うようになっている。以前の文体が郭泰源のピッチングだったとすれば、フィル・ニークローのようなナックルボーラーである。「実際、ぼくの経験でも、ぼくの授業がすーっと入る学生ってのはたぶん、高校時代から数学少年してたやつですよ。それでも聞いてすっとわかるのは、たぶんむりですよ。ただ、よくしたもんで、まあわからんなりに気にして頭の中に置いておくと、かなり多くの学生は一年ぐらいするとわかりよるわけ、わからんさが頭になじんでくれて。そういうもんなんです。研究なんてのも、そういうもんですから。だってわからんことをうじゃうじゃしているうちに、ある程度たつとああなんとなくこういうことかとわかってくる。…わからんことを頭の中に養う能力がないと」(森毅『東大が倒産する日』)。

その読みやすさによって森毅は広範囲の読者を獲得、知名度も高まり、メディア露出も増えていく。極めて広範囲の知識を体系に位置付けて理解した上で、時事的問題を考察し、それを再帰的にして知の組織を変容させる。こうしたアカデミズムとジャーナリズムがクロスオーバーした森毅は読む方の知識や理解が試される作家である。しかし、そのさりげなさのために、森毅の凄さに多くの人は気づかない。力のある者は森毅を通じてさらにそれを強くする。浅田彰がニュー・アカデミズムの旗手として登場した際、森毅を称揚していたことからも明らかだろう。他方、力のない者は森毅に接してもそのままである。「エリートは育てるもんやない、勝手に育つもんや」。

前述した通り、森毅は数学者の実績として認められていない数学教育や数学史に取り組んだが、それをアカデミズム体系の改変につなげる気はない。もしそれを推進して行ったなら、新たな分野の創設者とアカデミズムの世界に位置づけられただろう。しかし、森毅がそれに取り組んだのは、まだそうした作法と無縁の世界だったからだ。森毅は制度を否定しない。むしろ、必要だと思っている。ただ、それが絶対視されることはかなわんとため息を漏らす。森毅はいつも対象を相対化し、もう一つの世界を示して、ものの見方を広げようとする。

ブランド大学を卒業して、ブランド企業に就職して、一見安定した順調な生活を送っているように見える人には、かえってそこはかとない不安が生まれているとぼくは観察している。社会はますます流動的になっている。不確定要素がいや増し、近い将来、自分の環境がどう変わるのか予測がつかない。インテリはいち早く、この時代状況を察知する。しかも、順調に人生を進んでいるゆえに不確実性に対する不安感が強い。

ところが、その不安をそのままにはしておけない。前にも触れた、わからないことへの耐性の不足だ。

(森毅『そこはかとない不安をついた新興宗教ブーム』)

それは森毅が「批評家」だからである。森毅は、『数学と人間の風景』において、「これはおもしろいといって研究にのめりこむことと、俺は何をやってんだといってそれを批評する評論家的な目と両方が必要です。考えてみれば僕は天性の評論家なのです」と言っている。森毅は「評論家」を使っているが、「批評する」ことが主眼であるから、以下では「批評家」を用いる。森毅は「天性の批評家」」である。

研究者は論文を書く際、それを批判的に見るメタ認知が要る。執筆者と批評家の二重性を持たねばならぬ。森毅がよく用いる「集中」と「分散」の軸で言うと、執筆が前者であるとすれば、批評は後者である。ところが、森毅は批評家が執筆者よりもはるかに大きい。そうなると、論文をなかなか書くことができない。そうした批評家は、対象を抽象化して体系に位置づけるので、他分野への移植が容易で、汎用性が高い。批評家は、だから、扱う領域が分散する傾向にある。

批評家だからこそ、森毅は先見的である。批評は取り扱う対象に対するメタ認知であるから、選択肢や代替案などの可能性を検討する。それは「今ここ」を「いつかどこかで」によって相対化する。批評家はまだ見ぬものをもう一つの世界として指し示す。

もちろん、選択肢というものは、ある時点で一つの道にふみださねばならない。その場合も、もう一つに道をよく知った上でのほうがよい。その道を進んでいるときも、ほかの道の存在を意識していたほうが良く進める。どちらの道が正しくて、他の未知を考えなくても良い、というのは知的怠惰でしかない。そして、どちらの道に進もうとも、うまく進むことがなにより大切なのだ。

(森毅『迷ったら「どちらが正しいか」より「なぜ自分はそれを選ぶのか」を考えよ』)

森毅の作品を改めて読むと、その先見性に驚かされる。無尽蔵にあるが、一例を挙げると、彼が老年人生論を本格的に書き始めたのは京大を退官した1992年頃からである。今でこそ社会の高齢化は無視できない前提であるが、その頃はまだそうした理解が定着していない。森毅は巷が気づく前に、恐怖で読者を脅すこともなく、楽しげにそれを述べている。先に挙げた1993年初頭の『数学・文化・人生』でも高齢者の人生論を語っている。この老年人生論は新しいジャンルである。「老い」をテーマにした思索は以前よりある。しかし、それは老いに直面した内省であったり、その概念についての形而上学的な考察だったりで、エリート主義的色彩が強い。それに対して、森毅は高齢化が民主化していく社会、すなわち高齢化社会を踏まえている。だが、その人生論はベストセラーになることも、再発見されることもない。しかし、改めて読むと示唆的な洞察が認められる。これはあくまで一例である。

森毅は「天性の批評家」だからこそ、当時の京大が「俺は何をやってんだといってそれを批評する評論家的な目」が必要だと教授に承認させたとも思える。真の「批評家」はそういるものではない。老年人生論や社交の哲学を例に「天性の批評家」森毅について考えてみよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?