【鳥取寺社縁起シリーズ】「因州摩尼寺縁起」(1)

2018年2月から2020年11月にかけて、メルマガにて31回の配信でお届けした【鳥取寺社縁起シリーズ】の「因州摩尼寺縁起」より「寺社縁起本文・注釈・現代語訳」と「因州摩尼寺霊験記」の部分をnoteで再録いたします。

※再録にあたり、必要に応じて修正・加筆をしています。

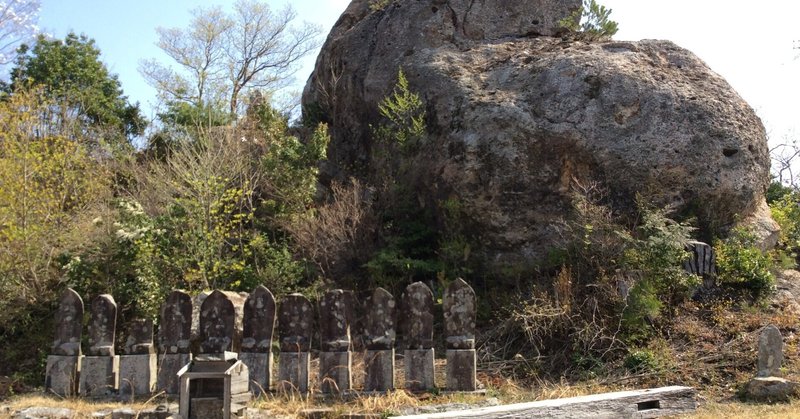

〔冒頭の写真は、帝釈天が出現したという「立岩」です。〕

■寺社縁起本文・注釈・現代語訳

__________________________________

シリーズの最初は、鳥取県立図書館蔵の「因州摩尼寺縁起」(天和三(1683)年に覚深が記したという表書・奥書あり)の本文(翻刻)と注釈、現代語訳を順次掲載します。

第1回は「表紙」部分です。

**********************************

【 表紙 】

因州*摩尼寺緣起

山門鶏足院 覚深記之

〈注釈(語の意味)〉

*因州…因幡(いなば)国の別称。

※特に記載がない場合は『広辞苑』による。

〈現代語訳〉

因州摩尼寺縁起

山門鶏足院の覚深がこれを記す。

〈補足〉

本書の奥書には以下のように記されている。

天和三年*癸亥冬十一月七日

山門首棱厳院沙門*

鶏足院住權大僧都覚深

謹識焉

右一巻者天三*十二月九日

依湛霊需義寂書之

*天和三年…1683年

*沙門(しゃもん)…《梵語》出家して仏門に入り道を修める人。僧侶。桑門。出家。さもん。

*天三…天和三年か。

「鶏足山(けいそくせん)」とは、インドのマガダ国の山。釈尊の弟子迦葉(かしょう)がこの山の洞窟に入定(にゅうじょう)し、釈尊の遺法と衣を奉持して弥勒(みろく)仏に授与するためその出世を待つという。狼跡山。尊足山。

「鶏足院」とは、これにちなんだ名を持つ僧院と考えられる。

「奥書」には「山門首棱厳院沙門/鶏足院住権大僧都覚深」とあり、「鶏足院」の前に「首棱厳院*」という語がある。

*首棱厳院…首楞厳院(しゅりょうごんいん)。滋賀県大津市坂本にある比叡山延暦寺の三塔の一つ、横川(よかわ)の中堂の称。横川の総称にも用いられる。(『精選版 日本国語大辞典』による)。 ※楞=棱

するとここでの「山門」は単に寺院を指すのではなく「比叡山延暦寺の異称」ととり、比叡山延暦寺の横川(中堂)に所属する「權大僧都」である「覚深」という僧が、輪住*制度により摩尼寺の「鶏足院」に在住している際に書きとめ(=「識」)た「因州摩尼寺縁起」を、約一カ月後に「湛霊」の求め(=「需」)に応じて「義寂」が書写したといった事情が示されていると推測される。

*「輪住」については、次に掲載している「因州摩尼寺霊験記」の「輪住 某記」も参照のこと。

■「因州摩尼寺霊験記」

__________________________________

2016年に初めて摩尼寺をお参りした際に、住み込みで寺を預かっているという居川様より拝領した『喜見山(きけんざん)摩尼寺』の中の内容の一部を紹介します。

これは、昭和55(1980)年に二十四代住職・柴田昭正氏が刊行した小冊子で、鳥取大学教授(当時)の野津龍先生が「摩仁寺縁起や善光寺の由来をやさしく書き改め、古書から当山に関する文章を集め、それに拙文なども配し、表紙の写真や挿入写真まで自ら写して、本書を編集してくださった」とあります。

「因州摩尼寺霊験記」は、江戸中期に収録された、摩尼寺の「霊験」、つまり、奇瑞や利益にあずかった人々の話です。

**********************************

天帝この山に影向(ようごう)*ましましてより、その霊応あげて数ふべからず。ここに享保三年の秋、東叡法親王本院を改めて律場とましましてよりこのかた三十余歳。天帝の威権年々新にして遠近の緇素(しそ)*当山へ歩を運ぶもの日々絶ゆることなし。その中、願望成就の報恩といひて、あるいは飲食を備へ、あるいは燈明料を捧げ来れるもの多く侍れば、計り知る願ひの益を蒙るもの枚挙にいとまあらず。

当院旧住の僧に禅岡といふ者あり。三十余年このかた、自ら見聞せし天帝の霊験を余に対して語り侍れば、せめてこれなりと記して後に伝へんと思ひて、聞くにまかせて記せるものなり。しかれども、一人の口授によりて広く求めざれば、今記せるものは万の中の一二なるべし。こひねがはくは、後世の人もまた見聞にまかせて書き入れをへて本院に留められんことを。

時に寛延*二年二月 輪住* 某記

*影向(ようごう)…(ヨウコウとも)神仏が一時姿を現すこと。神仏の来臨。えごう。

*緇素(しそ)…(「緇」は黒、「素」は白の意)黒衣(僧衣)と白衣(俗人の衣)。転じて、僧と俗人。道俗。

*寛延(かんえん)…江戸中期、桃園天皇朝の年号。延享5年7月12日(1748年8月5日)改元、寛延4年10月27日(1751年12月14日)宝暦に改元。

*輪住 某記…「輪住」とは、持ち回りで寺の住職となる仕組み、また、その人のことを指し、その人物が名を伏せて「某(なにがし)」としてこの文章を「記」した。

〔「因州摩尼寺縁起」(1)おわり〕

【 本記事の読者の皆様へ 】

最後まで読んでくださりありがとうございます。

縁あって短い期間でしたが鳥取で生活していました。鳥取の自然や歴史、人のあたたかさに触れ、鳥取が大好きになりました。鳥取の地域の人々がはぐくんできた信仰と文化に貢献できることがないかと考え、3年前に「鳥取寺社縁起」のメルマガを始めました。

摩尼寺にお伺いした際には、住み込みでお寺を預かっていらっしゃる居川様より、建物や宝物の修理・維持に要する資金が足りないというお話がございました。このたびnoteを利用してメルマガの内容を集約するにあたり、摩尼寺への寄付を募ることを思いつきました。ご賛同いただける方は、下記より「サポート」(100円から任意の金額を設定できます)をいただければ、私の方で責任をもってお寺にお渡ししたいと思います(noteの中で随時報告もさせていただきます)。

ご協力よろしくお願い申し上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?