歴史のことばNo.14 「歴史の産物が一夜にして無に帰すことはなく、(…)他に選択の余地がない与件となる。」 松井透『世界市場の形成』

本邦におけるグローバル・ヒストリー研究の先駆け

「世界史」を「グローバル・ヒストリー」と呼びかえる動きは、まだ一般に普及しているとはいえないだろう。

さしあたって「グローバル・ヒストリー」は、世界史を見る上での新しいアプローチであるとみればいい。

たとえば、歴史学者の水島司氏は、つぎのような特徴を列挙している(『グローバル・ヒストリー入門』山川出版社、2010年、2-4頁)。

・「あつかう時間の長さ」

・「対象となるテーマの幅広さ、空間の広さ」

・「従来の歴史叙述の中心にあったヨーロッパ世界の相対化」

・「異なる諸地域観の相互連関、相互の影響が重視される点」

・「あつかわれている対象、テーマが、従来の歴史学ではほとんど取り扱われてこなかったものが多く、歴史学に新たな視角をもたらるものであること」

(例)疫病、環境、人口、生活水準など

新しい学習指導要領にもとづく新科目「歴史総合」や「世界史探究」「日本史探究」、そして私が2018年から書き進めている「みんなの世界史」も、もちろんこうした見方の影響を大きく受けている。

ただし、わたしは個人的には、学校における歴史の授業から、「物語的」「エピソード的」なものを追放し、完全に「実証主義的」なものに仕立て上げようとすることには、批判的だ。

歴史のおもしろさは、人間のおもしろさであり、そこには、あるていど、文学的な要素があってしかるべきだと思うからだ。

もちろん事実に立脚すべきことは言うまでもない。だが事実を理性的に摘示していれば、すべての生徒の学びを喚起し啓蒙できると思ったら大間違いである。グローバル・ヒストリーの手法が使えるという場面においてはおおいに使えばよいし、そればかりではうまくいかない場合は、べつのアプローチを使えば良い。

『キングダム』に目を輝かせる生徒もいれば、なにわ男子の方が良いという生徒もいる。緻密な歴史統計グラフに感嘆する生徒もいれば、“歴史こぼれ話”のほうにイメージを喚起されるという生徒もいる。もちろん「スマホと友だち以外はみな景色」とでもいうべき、物事にまったく関心が持てない高校生だって珍しくない。目の前の個々の生徒、さらには集団としての生徒を踏まえ、世間と学問の「あいだ」を探り、両者を架橋する。そして顔を起こし、頭と心を動かし、時間旅行へといざなう。それが、歴史教師の役目である。だから手数は多いに越したことはない。

そのような留保をつけた上ではあるが、やはり近世・代以降の授業の組み立ての底流には、ぜったいにグローバル・ヒストリーの視点が必要だ。

それはなぜか。

BRICsの台頭を背景として

グローバル・ヒストリーという新しいアプローチの根底にあるのは、世界の構造が、前近代から近代、そして現代にかけて、どのような動因によって変化し、そして世界大の結びつきが形成されていったのかという問題意識だ。

たしかに現代に匹敵するグローバル性をもっていたとはいえないまでも、古代や中世においても、緩慢なスピードで思想や文物が大陸を通して交換され、相互に影響しあうといったことは多々あった。

だが、われわれにとってもっとも気になるのは、いかにして現在のグローバル化された世界が形成されていったのかという経緯である。

中国をはじめとするBRICsの台頭は、先進国の停滞もあいまって、将来の不安をかきたてた。

しかし、歴史的にみてみれば、欧米と日本をはじめとする先進国の威勢はたかだか19世紀以降の200年足らずのあだ花だ。それ以前は中国をはじめとする非欧米諸国の高い経済力が常態であった。

そうした世界情勢の変化を背景として、2000年代以降、カリフォルニア学派とくくられる歴史学者らによって、グローバル・ヒストリー研究がさかんになった。

松井氏の先見

だが、わが国には、グローバル・ヒストリー研究に連なる研究の水脈が存在する。全ユーラシア大陸を見渡し、騎馬遊牧民と農耕民の相互関係が、世界史の動因となってきたことを明らかとした梅棹忠夫氏の『文明の生態史観』はその一つだ。

そして今回紹介する松井透氏の研究も、秋田茂氏が「西洋中心主義的な歴史解釈の問題性を早々と指摘して、私たちの常識や通説的な歴史的理解に再検討を迫った」と評価するように、非常に意義深いものだ。

問題の射程

冒頭で松井氏は、一章を費やして「世界史論的背景」について論じている。

戦後、植民地から独立した第三世界の国々は、今度は途上国として「開発」の対象となった。

「開発」は、第三世界の支配者にとってみれば、過酷な植民地支配をおこなってきた旧宗主国に対する賠償要求のようなものであった。

ひるがえって旧宗主国からみれば、「開発」とは、植民地支配支配に代わる、新たな世界支配の論理である。

だが、いつまでも植民地時代のような支配を続けていては道義的にまずい。そこで植民地を開発してやることが「開発」の口実となった。貧しい植民地に愛の手をである。この論理は先駆的には、すでに1930年代のイギリスによる植民地支配のなかにあらわれていた。

しかし、独立した植民地は、いっこうに豊かにはならなかった。その原因は何か。先進国の経済学者は、途上国の経済構造は、先進国と違って出来が悪いのだと考えた。これを「二重開発論」という。出来が悪いなりに、なんとか先進国的な経済構造へと「テイクオフ」(離陸)が必要だという近代化論が唱導されたが、一筋縄では行かなかった。

旧植民地は出来が悪い。こうした考え方にノーを突きつけたのが、アミンやフランクといった経済学者による従属理論である。

旧植民地が出来が悪いのではなく、出来が悪いように仕向けられたからこそ出来が悪いのだ、先進国に従属する構造が途上国を「低開発」のままにさせている。

それが従属理論の主張である。

従属理論が「中心」と「周辺」(フランクは「中枢」と「衛星」といっている)の関係を論じたのにたいし、ウォーラーステインはこの中間に「半周辺」を用意し世界システム論なる理論を体系化する。

いずれにせよ、不均等な地域が、異なる役割を帯びつつ構造的に結びついて存在してきたという話である。

第1章の2では、こうした「従属学派」に対する批判の代表例としてオブライエンの議論が点検される。オブライエンは、「従属学派」(おもにウォーラーステイン)の主張に反論し、「周辺」が「中核」の発展に寄与したとはいえないと説明した。しかし松井は、オブライエンの議論は数量的裏付けを欠いていると指摘する。

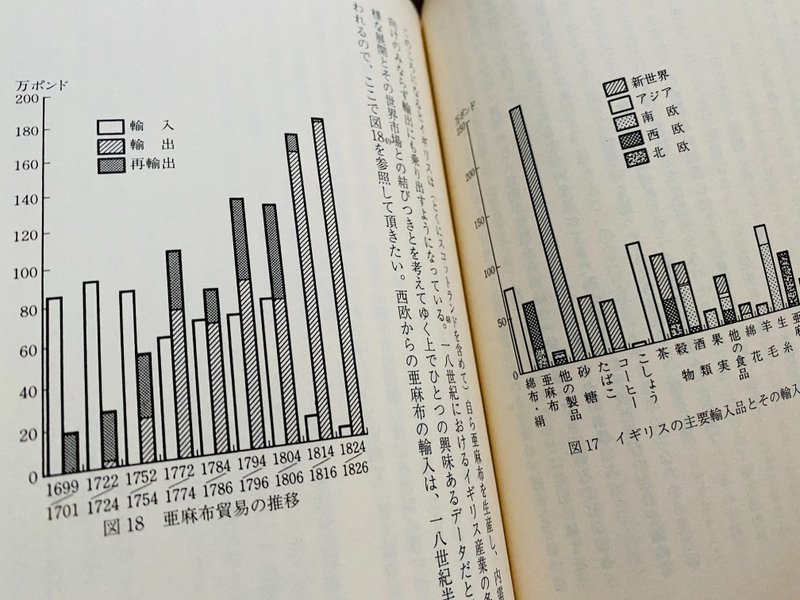

数々のグラフ図版

こうして松井の論証はスタートする。

第2章以降、圧倒されるのは、貿易統計グラフの数々である。

現在のような簡便な表計算ソフトのない時代に、ここまでスケールの大きな数量的研究を成し遂げた松井氏の業績は計り知れない。

そうした実証研究から導き出されていくのは、アジア優位の世界経済が、いかにして「世界市場」に遷移していったのか、そのプロセスである。

松井の挑んだのは、先ほど紹介したパトリック・オブライエンの議論だ。

オブライエンの議論は簡単にいえばこうだ。

・欧米などの「中核」が「周辺」を搾取したのだという従属理論にはエビデンスがない。

・「中核」から「周辺」に安い製品を輸出したとか、資源を低廉で巻き上げたという事実もない。

・イギリスの経済発展は、「周辺」のおかげではなく自律的なものだった。

・「中核」と「周辺」との貿易を過大評価するウォーラーステインの世界システムろんは間違っている。

松井はこの論争を整理しながら、「中核」と「周辺」の両者が、単一の市場=世界市場によって「つながり」をもっていったことを解き明かす。

そもそもこの「世界市場」は商業・保険業・運輸・コミュニケーションなどの特定の技術的発達に裏打ちされ、旺盛な企業心に人間関係・情報システム・言語・慣習などが結びついた、ひとつの歴史的・文化的総体をなす現象であった。そこでこれは、世界のいずれの国のどこの誰でもその中へ自由に参入できるという意味での均質・透明な世界市場ではけっしてなかった。(361頁)

「世界市場」は、世界のあらゆる地域を標準化させていく。

世界標準時とか国際標準規格といった指標は、その代表例である。

この世界標準のみならず、生産物価格の急激な値下がりも「周辺」にとって足枷となり、「中核」との不等価交換のシステムが組み上げられていった。

「周辺」は農産物や鉱産物などの一次産品を輸出するほかなくなり、その利潤によって「中核」の開発が進んでいく。

[…]長年にわたる歴史の産物が一夜にして無に帰すことはなく、良かれ悪しかれその遺産は次の時代に引き継がれて、他に選択の余地がない与件となる。

ヨーロッパに端を発する市場経済こそ、真に効率的で、万能である。本書が上梓されたころは、そのような素朴な考え方にたいし、無批判にうべなうことが、いまだ可能であった時代だ。個々の論点には、その後研究によって書き替えられた部分もあろう。だが、その後の世界経済の推移を知っているわれわれにとって、松井氏がなにを言いたかったのか、今だからこそ、読み戻るだけの価値がある。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊