3-3-3-2. 主権国家体制の確立 新科目「世界史探究」をよむ

「新科目「世界史探究」をよむ」では、新科目「世界史探究」の内容を吟味し、気づいたことなどを、ああだこうだ検討するものです。一覧はこちら。

さてさて、16〜18世紀を通して、西ヨーロッパでは経済成長が進んでいった。

これは、軍事力と戦費調達能力を強化し、国内産業への投資により輸出を増やす政策(重商主義政策)がとられるようになった成果である。

これに対し、東ヨーロッパは、相対的に西ヨーロッパの穀物を調達する後背地に成り下がっていった。

工業製品をつくる西ヨーロッパと、その原料を調達する東ヨーロッパに、命運が分かれた。で、その影響が、いまもなお影を落とし続けているというわけだ。

***

オランダの覇権

とはいえ西ヨーロッパのなかにも、工業化の進展には差が見られる。

たとえばオランダは、造船技術にすぐれ、ユダヤ商人や新教徒を受け入れたことから人材も豊富。バルト海貿易で繁栄した。

…といっても、あまりピンとこないかもしれない。

バルト海貿易?

そう。

17世紀当時の国名でいうと、デンマーク、スウェーデン、ポーランドに囲まれた海域である。

ここにオランダ船がさかんに出入りしていたのだ。

ここに面白いシミュレーション動画がある。

1750〜1850年の間に、どの国がどの海域を移動していたのか、季節別にパターン化したものだ。

主に春から夏にかけてオランダ船の出入りがさかんになるのがよみとれるだろうか。

オランダはバルト海の魚介類、穀物や木材(貴重な船材となる)を運ぶ、物流の要となったことがよくわかるだろう。

オランダはまた、17世紀前半にはイングランドやフランスに先駆け、アジアやアメリカ大陸に進出する。

たとえば現在のニューヨークのもとをつくったのはオランダだし(もともとの名はニューアムステルダムだった!)、出島に居住がみとめられていたのも、そういえばオランダ人だ。

とはいえ、17世紀後半になるとイギリスとの戦争に敗れてしまう。国内産業への投資が少なかった分、他国への投資は旺盛で、金融や情報部門では覇権を維持し続けた。

***

イングランドとフランスの覇権争い

オランダの後釜を狙ったのはイングランドとフランスだ。

しかしイングランドも負けてはいない。

国王と議会の間におきた内乱が、最終的にオランダから新国王を迎える形で終結し、議会が主導する強固な立憲君主政に落ち着いたのだ。

これは、17世紀後半に王権神授説を唱えたルイ14世の体制と好対照をなす。

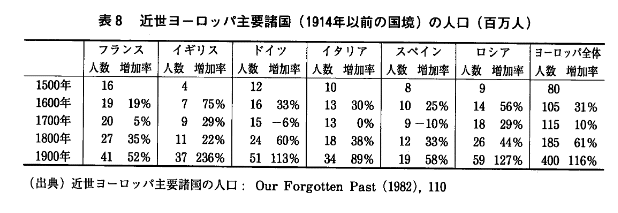

彼は官僚制と常備軍を整備し、ヴェルサイユ宮殿を権力のシンボルとした。また財務総監コルベールは重商主義者の典型で、王立マニュファクチュアを設立し、輸出を増やそうと尽力した。

しかし、ルイ14世が周辺諸国に自然国境説を唱え、たびたび侵略戦争をおこしたことは、イングランドと周辺諸国との同盟関係をかえって強固なものとしてしまう。

しかも18世紀を通じて植民地においてイングランドとの戦争を重ねた。これがもとで、フランスの財政状況は悪化の一途をたどることとなった。

東欧諸国の動向

このように17〜18世紀のヨーロッパ諸国の動向は、得てして西ヨーロッパを軸として展開されがちである。

東ヨーロッパは脇役というのが関の山。

プロイセン、オーストリア、ロシア、あとは…ポーランド、といったおまけ扱いだ。

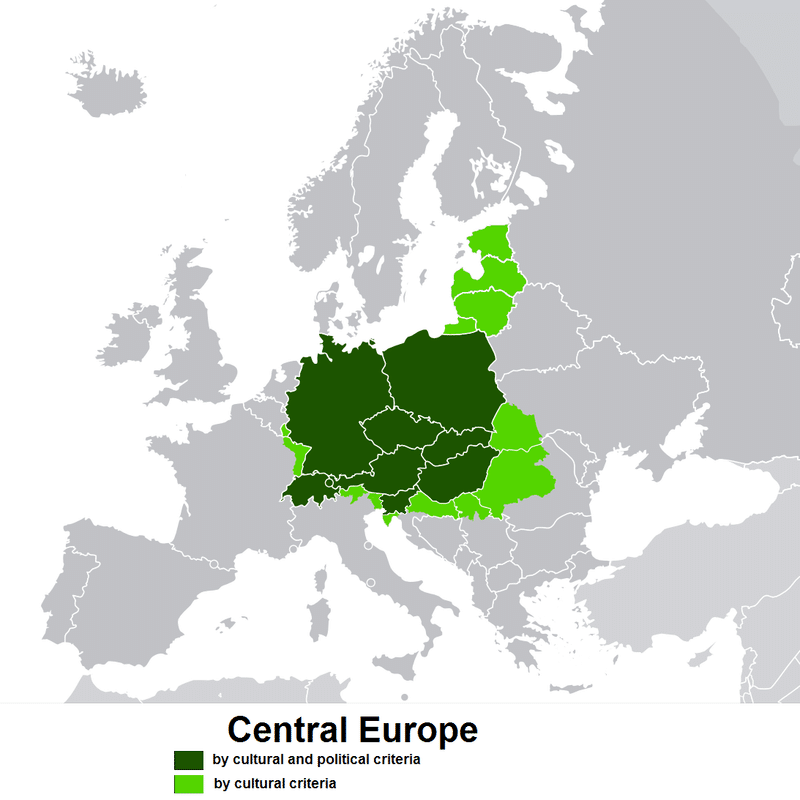

こうした取り扱いを支えているのは、現在の東ヨーロッパの置かれた位置にも現れている。

そもそも「東ヨーロッパ」というのは、東西冷戦時代に実体化した地域区分にすぎない。アメリカ率いる自由主義陣営の西ヨーロッパに対する、ソ連率いる共産主義陣営としての東ヨーロッパ、あるいは西ヨーロッパ→東ヨーロッパ→さらにその東にあるソ連邦というような地域認識に基づくものだ。

これとは別に「中央ヨーロッパ」(中欧)という呼称や、「中東欧」といっ

た呼称を使おうという意見もある。

西成彦氏は次のように整理する。

しかし、「東西冷戦」という状況が崩れると、そういった「東欧論」は鳴り

をひそめ、そういうことを考えるだけなら「中欧」で何が悪いかという議論が前面に出てきた。エルベ河とドナウ河の分水嶺に近かったボヘミア地方が「中欧のなかの中欧」であるという認識は、長いタイムスパンで見ると、たしかにもっともなものではあったのです。「ロシア史」と「東欧史」は、経済学者にとっては一体化したものでしたが、歴史研究、文学研究では、そこにははっきりとした線引きがあったからです。

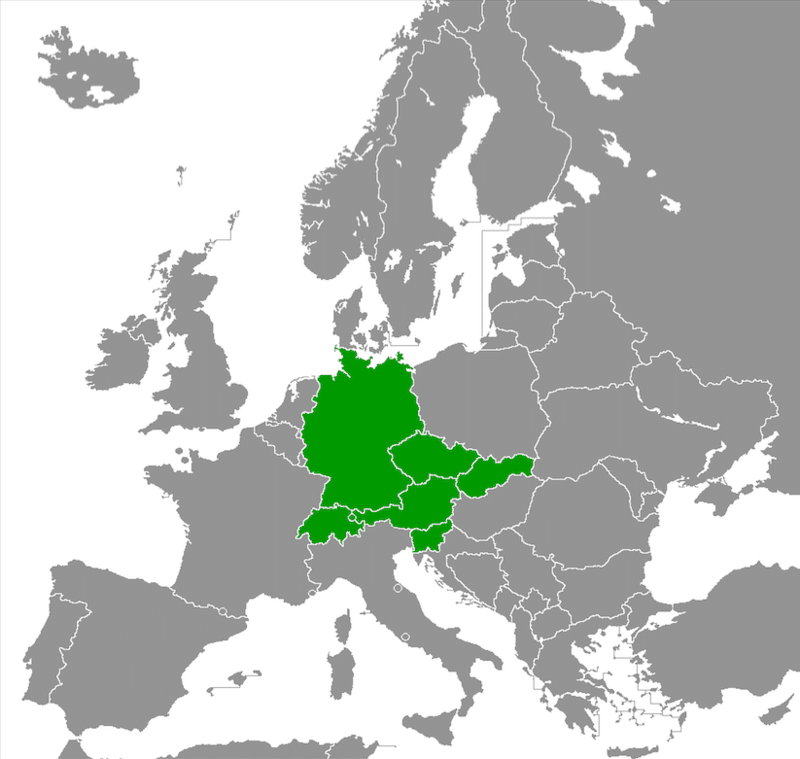

他方、ナポレオン戦争あたりまで遡ることができるのだと思いますが、ロシ

アとフランスを「東西」の極において、ドイツ諸邦を「中間ヨーロッパ」Mittel europaと呼びならわすようになったというもうひとつの文脈が存在します。第一次及び第二次大戦でのドイツは、まさに「中間ヨーロッパ」の位置から、「ヨーロッパの中央」へとのし上がろうという野心をあらわにしたとも言えるでしょう。そして、ドイツの二度の敗戦が、こうした意味での「中間ヨーロッパ」の消滅を引き起こし、「東西冷戦」の時代の幕が開かれたのでした。

要するに「中欧」という概念は、その土地住民の自己認識のなかから生れ、

しかしそれは「東西冷戦」の結果として、一度は封印されたということなのかもしれません。そして、ベルリンの壁の崩壊後、その封印が解かれて、「ドイツ=中欧」というのではない、さまざまな「中欧論」がいま花盛りになりつつあるということなのだと私は理解しています。

太字は筆者による。

ようするに「中欧」という呼称には、東=遅れた野蛮という意識を払拭する意味合いがあるというわけだ。

しかし冷戦終結後になって、ロシアの側の地域認識にも変化が訪れている。

これが1920年代に起源をもち、冷戦後台頭している「ユーラシア主義」という思想である。

ロシアの自己認識において、ユーラシア主義は特別な位置を占める。ロシアは常にヨーロッパとの関係の中で、あるいはヨーロッパと自己を引き比べる中で、その自己認識を形成してきた。19 世紀以来、あらゆる知識人を巻き込み、絶えず繰り返されてきた西欧主義とスラヴ主義の論争はその最たる例である。ロシア帝国の時代からソ連邦が崩壊した現在に至るまで、「ロシアとは何か」が機会あるごとに問われることは、それが今でもロシアにとっていかに重要な問いであるかを示している。その西欧主義とスラヴ主義という知的伝統の流れの中にありながら、既存の設定をはるかに超える広がりをもって、1920 年代に一部亡命知識人の間から現れたのがユーラシア主義であった。

そもそもユーラシア主義とは、「ロシアはヨーロッパか、アジアか」という問いに対し、それを「ヨーロッパでもアジアでもないユーラシア」として定義した初めての思想であり、その本質を地域の民族的、文化的多様性に求めた概念である。ロシアの内なる「アジア」に目を向け、これを自分の一部として肯定的に評価するその世界観は、「アジア的要素」を「後進性」や「野蛮」と同一視し、否定してきたそれまでのロシア知識人の思想とは一線を画すものであったため、その新しさはこれまでも研究者の注意を惹き、ユーラシア主義の「思想的起源」をめぐる議論を喚起してきた。

浜由樹子氏は読売新聞紙上のインタビュー記事では、さらに次のように答えている。

「1920~30年代、革命後のロシアから欧州に亡命した知識人たちは、自らのナショナル・アイデンティティーのよりどころとして、ヨーロッパともアジアとも異なるロシア独自の社会・文化圏を想定した「ユーラシア主義」を提唱した。91年末のソ連崩壊後、社会主義と決別したロシアが新たなナショナル・アイデンティティーを模索する中でユーラシア主義が見直され、再解釈が加わったネオ・ユーラシア主義が生まれた。90年代の急激な自由化による経済の混乱が、多くのロシア人に否定的な記憶を残したこともあり、ネオ・ユーラシア主義は欧米からのリベラリズムの「押しつけ」に対抗する思想軸として、多極化世界の実現を推進する。反リベラリズムの姿勢は、欧米における反リベラル・極右ポピュリズムの潮流とも軌を一にしているといえる。

一方、ロシアは当初、欧州との協調を模索していた。プラグマチックなネオ・ユーラシア主義に基づく外交戦略では、ロシアが欧州とは異なる価値観を維持しつつ国際的に孤立することなく、アジアと欧州をつなぐハブ的な役割を果たすことが期待されていた。

しかし、北大西洋条約機構(NATO)と欧州連合(EU)が旧東欧圏に拡大する一方、欧州がロシアを異質な存在と見なし、ロシアが対話を拒んだことで共同体構想は失速した。侵攻後の3月、人権問題を扱う国際機関・欧州評議会からロシアが脱退を表明したのは象徴的だ。

現在のロシアの自己認識にも影を落とす、ヨーロッパとの遠近感覚。

ロシアがながらく西ヨーロッパに「学ぶ側」であったことは、有名なエピソードをあらわした以下の絵画に、ありありと示されている。

しかし、そのような上下関係はまっぴらだ。ロシアはヨーロッパの東でなければ、むしろヨーロッパではない。それがどうした? だからといってアジアでもない。ヨーロッパとアジアの中間に位置し、ユーラシア大陸の中間を占めるのがロシアだ。つまり、ヨーロッパの中心に君臨する国こそが映え有るロシアなのだという地理認識である。

西ヨーロッパではなく、中欧、東欧と呼ばれる地域そしてロシアの側からヨーロッパ史を描いてみたらどうなるか?

2022年にはじまった戦争の最中だからこそ、とりあげるべき視点だろう。

たとえばプーチン大統領はみずからをピョートル大帝になぞらえる発言をしたことがある。

これはピョートル大帝が領土をスウェーデンから獲得したところにポイントを置いた発言である。

だがよくよく考えるまでもなく、先に見たようにピョートル大帝は「西欧への窓」としてペテルブルクに遷都し、みずから西欧を視察し、文化や技術をとりいれた人物だったはずだ。

近世ヨーロッパの亡霊は、今なお国威発揚のために姿をあらわしているのである。

***

人口動態と「17世紀の危機」

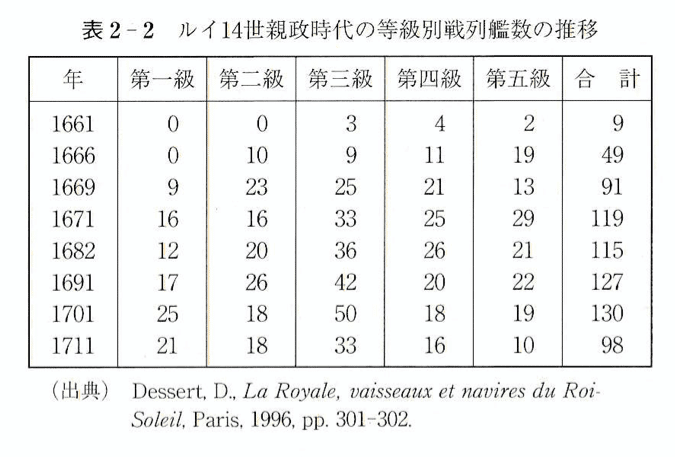

最後に、17世紀から18世紀にかけてのヨーロッパ主要諸国の人口推計を確認しておきたい。

アクセスしやすいのは、高木正道「近世ヨーロッパの人口動態(1500~1800年)」、『静岡大学経済研究』 4(2)、1999年、147-174頁だ。

イタリア・スペインなどの南欧にくらべ、北西ヨーロッパにおける人口増加が目立つことがわかるだろう。

いっぱんに食料価格は、人口が増えれば需要増となるため、上昇する。

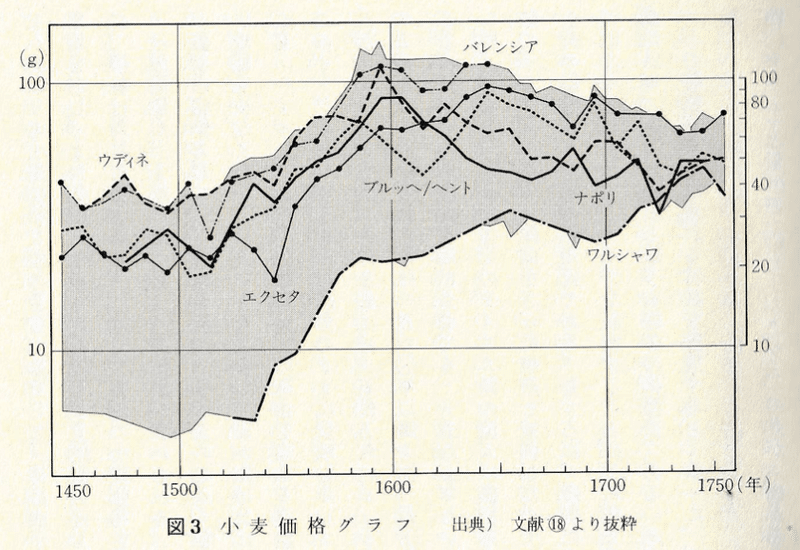

次のグラフからは地中海の小麦価格が1600年をさかいに減少傾向となり、かわって北西ヨーロッパ(イングランド。下図ではエクセタ。ほかにブルッヘも見よ)が17世紀前半に南欧(イタリア。下図ではウディネとナポリが該当)の小麦価格を抜くことが読み取れる。

しかし、17世紀なかばは気温がひどく落ち込んだ時期にあたる。17世紀なかば以降の停滞は、この「17世紀の危機」によるものだ。

しかし、1700年以降、北東欧(ポーランド。下図ではワルシャワ)の食料価格が上昇傾向となり、北西欧・南欧との差が縮まっていく。

これは3地域が、工業製品の生産国(北西欧。近代世界システム論でいうところの「中核」)、それに後背地として従属する原料の供給地(東欧と南欧。近代世界システム論でいうところの「半周辺」)という単一の分業関係にはいっていったことをあらわすものである。

主権国家体制についてどのように扱うかは、「ウェストファリア神話」を念頭に置き、同時代のアジアとの比較やつながりを意識させてもよいだろう(こちらでも少し触れた)。いずれ稿をあらためて整理するつもり。基本線はこちらを参照のこと。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊