みかんも、人も、さまざま。明浜。

2022年3月22日〜2022年3月28日

愛媛みかんインターンin愛媛県西予市明浜町、レポートします!

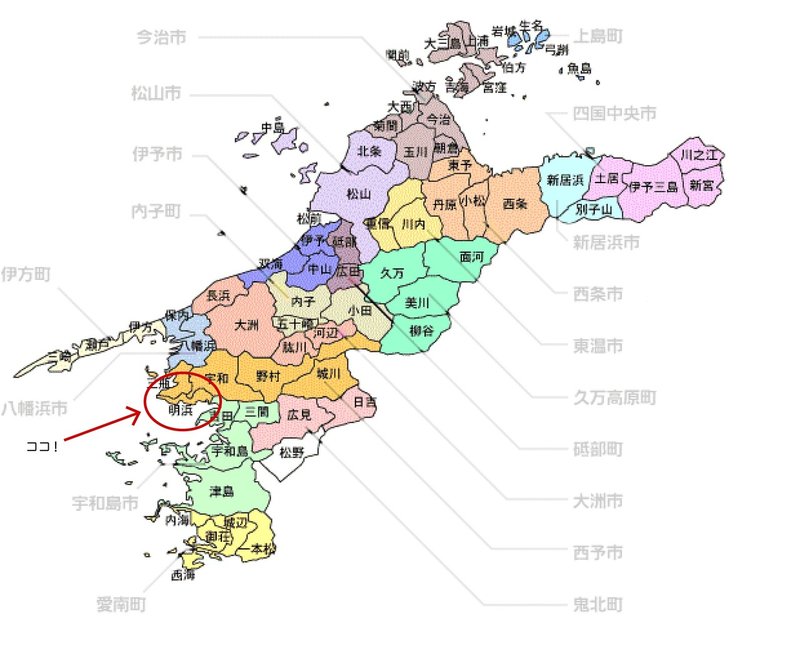

愛媛県西予市明浜町ってどこ?

引用元:https://trc-adeac.trc.co.jp/Html/Home/3800115100/topg/0gunsichouson_map.html

訪れた愛媛県西予市は横に長く、明浜町は、目の前に海、振り返れば段々畑という、海と山が混在する地域です。

トンネルと抜けると、そこは山と海の町。

松山空港から1時間半車を走らせ、いくつ目かのトンネルを抜けると、そこには、海と段々畑に挟まれた町が現れます。

まず有名なのは、柑橘。

山の方をみると、見事な段々畑が広がっています。

ここで、なぜ「みかん」と呼ばず「柑橘」なのかというと、こたつでよく見る「温州みかん」生産量は、現在和歌山県がトップとなります。

愛媛県は、「温州みかん」に加えて中晩柑類の生産量も多く、柑橘で見れば和歌山とほぼ同等の生産量を誇っています。

※中晩柑類:年明けから5月にかけて登場する柑橘類の総称。はっさく、デコポン(不知火)など。

そして、海産物も有名です。

今の時期は干していませんでしたが、いたるところに「明浜ちりめん」の看板があります。

今回はなんと、鰆を宿泊先の農家さんで捌いてもらいました!

明浜だと、他地域に出回る前に味わえるそうで、少し経つともう買えないんだとか。贅沢に刺身とフライでいただきました。

↑一緒に泊まった大学生たちが作ってくれました!

みかんはみかんでも・・・

一般的に柑橘系の名前って、どのくらい知られているのでしょうか?

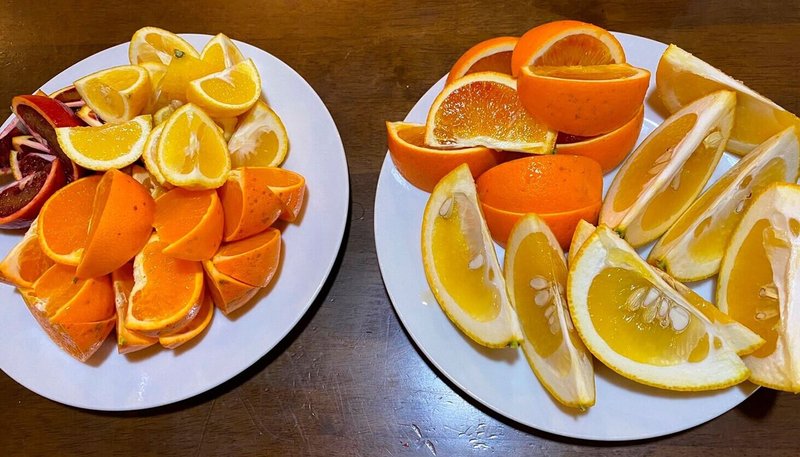

↑の写真は、初日に分けていただいた、さまざまな柑橘たち。

ブラッドオレンジ、せとか、河内晩柑、黄金柑などだったと思います。そんなにすぐに見分けられません。ごめんなさい。

みんなで「うまい!」と騒いだのは「せとか」でした。

温州みかんの一種で、皮は少しむきにくいのですが、信じられないほど甘くてジューシー。(先ほどネットで検索したら「柑橘の大トロ」と表現されていましたが、本当にその通りです。)

ちなみに、農家さんたちは「せとかを育てるのは難しい」と口を揃えていました。棘があったり、ケアが大切だそうで、聞いている限り「柑橘のヤンデレだな」と感じたことは覚えています。

有機栽培から始まった「無茶々園」

ご縁があり、農業インターンという形で明浜を訪れました。就労先と宿泊先は、無茶々園に所属するみかん農家さんです。

無茶々園は、農家の名前ではありません。

「環境破壊を伴わず健康で安全な食べ物の生産を通してエコロジカルな町づくりを目指す運動体です。」だそうです。

元は有機栽培を目指した3人から始まったのですが、今では農業だけでなく、加工品はもちろん、海産物、福祉事業にまで拡大しています。

できるだけ農薬を使わずに栽培された柑橘類は、パルシステムをはじめとする生活協同組合などを中心に販売されているそうです。

「できるだけ」という点、ひっかかりますよね。

消費者側としては、「農薬」と聞くと悪いモノなんじゃないかと思ってしまいます。もちろん毒になることもありますが。

昔の植林事業の影響で、明浜にもたくさんの杉が生えています。ここで辛いのはカメムシです。カメムシは杉の実を食べますが、杉の実がなくなると、柑橘の木に群がってきます。農薬を使っていなかった頃、夜中に一つ一つの柑橘からカメムシを払った農家さんがいたそうですが、結局出荷できなかったそうです。杉がたくさん植えられたのは、農家さんの責任ではないのに。

「農薬を使わない」ということは、その分、人の努力や工夫がなされているということです。生産性と安全性、どちらがいいとはいえない、難しい問題です。

有機栽培も求めながら、農家が生活できなければ、という目線があるのが、無茶々園の印象的な部分です。その目線があるからこその、福祉事業のようです。「農家だけでなく、福祉ってすごいですね。」と何気なしに話したら、「だって、ここまで明浜を支えてきた人たちだしね。」と返されました。

この町の仕事や人は、別々の切り離されたモノではなく、根っこの部分でつながっているんだ、と思ったのでした。

段々畑には、きれいな階段もスロープもない。

農業は体を動かすし、楽なものじゃないという認識はありました。でも段々畑は辛すぎる!段は、身長くらいの高さがあります。そこをよじ登ったり、飛び降りたりします。収穫した柑橘はモノラックというトロッコのようなもので運びます。

引用元:https://www.yonekou.jp/monorack

たくさん写真撮ろうと思っていましたが、無理です!スマホを落としたら、絶対見つからない!

↓は他の子の撮ったもの

農作業のお手伝いは、全部で3日間。

1日目:苗木植え

2日目:切り干しにんじんつくり

3日目:収穫

(受け入れ先の方々、ありがとうございました!)

段々畑で、ふと見下ろした時の景色は最高。緑が広がって、ところどころにオレンジと黄色が見えて、その先には町と海が広がっていく。日が差してくると、全部がキラキラしてて、もう少し頑張るかーと思うのでした。

2日目の切り干しにんじんつくり。別の季節にはちりめんが干されています。場所の有効活用ですね。

乾いてないものと、乾いたものをそれぞれ味見すると、乾いた方が甘みがましている!これらのにんじんは別の場所で栽培されていて、大きく育ち過ぎたものが加工されます。廃棄を防ぎ、保存性も高く、おいしい、良いことばっかりです。

多様性のある町。

明浜にはたくさんのUターン・Iターンの方がいました。

地域おこし協力隊の方もいれば、新規就農の人たちも多数。

そしてさらに多様性なのが、ベトナムやフィリピンの技能実習生たちでした。無茶々園内には、ファーマーズユニオンベンチャーというベトナム現地法人があります。少子高齢化で新規就農者も少なくなったころ、明浜でも技能実習生受け入れをしましたが、その制度の問題点に直面したそうです。その後、無茶々園創始メンバーの方が現地法人を作り、独自の受け入れ体制を整えたことのことです。

単なる働き手ではなく、家族のように彼らを見ているんですね。

ベトナム人の子たちも、親切で優しい子ばかりでした。一緒にご飯食べた時は、料理は全部作ってくれるし、休みの日にはいちご狩りにも行きました。

↑ベトナムの子たちとバーベキュー

明浜は、地域共同体。

明浜はすごく開放的なわけではないです。都会で育った私にとっては少し閉鎖的な部分を感じます。例えば、インターン生みんなで道を通ると、ご近所さんは「誰だろうか?」という感じで見てきます(もちろん元気な声で挨拶しました)。1日もすれば、インターン生がきていることが町中に広まるらしいです。

でも現地の方を覗き込んでみると、軽トラックですれ違う人たちはみんな、互いに手をあげて挨拶しています。最後の日の夜は、宿泊先の農家さんが知り合いの方たくさん招いて、ご飯を食べたりもしました。

「農家さんて、自分の農法は秘密にするんですか?」と尋ねたところ、「聞かれたら答えるよ」だそうです。漁業は資源を取り合いですが、農業は競合しないそうです。都会では守秘義務という言葉がありましてね・・・(笑)

私からしたら、自然と誰かのことを支えているように見えました。ここでは、みんながどこかでつながっていて、みんなで暮らしているようです。地域というより、地域共同体というと、しっくりきます。

言葉には表せないけど、Uターン・Iターンの人が明浜にたどり着いた理由って、そういう雰囲気に惹かれたのかな、と思ったのでした。

次回、ベトナムで再会!?

乞うご期待。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?