昭和のたけしと令和の武——北野武

死ぬまで好きなあの人❷

かつて一世を風靡したインタビュー雑誌の編集長だった佐山一郎さん。明石家さんま、北野武(ビートたけし)、松田聖子、萩原健一など時代を切り開くスターを次々にとりあげた独創性あふれるカバーストーリーは同誌の目玉企画となっていました。

本物のインタビューとは何なのか? 名インタビュアー、スタッズ・ターケル(1912-2008)の名にちなんだ須田タケルを主人公とする小説スタイルで執筆してもらいました。

佐山一郎/文 アワジマ/編

いったい何年ぶりになるのだろう――

表参道交差点から須田タケルがみゆき通りに入って行く。

青南小学校前のフロム・ファーストビルに至るまでにはハイブランドのブティックやインテリア関連の店舗が変わらぬ佇まいを見せている。

三宅一生の店は没後も健在で、300メートルほどのあいだに3軒、4軒と数えられた。あらゆるインタビューが彼の宣伝に利用されてきたのだろう。だが須田の場合は違った。壁を溶かすか突破をせねばと考えて臨んでいたからだ。プレス担当の女性が何人も入れ替わったという噂が聞こえてきていた。叙勲パーティの発起人に三宅と一緒に名を挙げられたくない人が相次いだという話も人づてに聞いた。だから嫌な予感がしていた。依頼を嬉しく思うほかのもっと良い人に、例えば……と進言しても、デザイン誌の編集長は人選を変えようとしなかった。超のつくメジャーは擦れている。ワンノブゼムの出会いに真剣味を求めるのが土台無理な話なのだ。

だからやめろと言ったのに――

後にも先にもインタビューのとっぱなからいきなり怒り出したのはあの人ぐらいのもの、と須田はまるで昨日の出来事のように憶い出している。生い立ちに触れた瞬間、いきなり録音が禁じられ、間髪入れず陰湿なお説教が始まった。まさに地雷源の爆発。一向にやめる気配がないので、須田は早々にその場を離れることにした。何よりそこには対等という前提がなかった。ドアの前で振り返ると、凄まじい形相と御側衆でもないのにひたすら平身低頭のポーズをとり続ける編集長の哀れが見えた。カリスマは「こんな立派な雑誌なのに、下らない」を執拗に繰り返していた。

フロイトのいう<例外者>なんだなと須田は理解した。不公正特権とでもいうべき確信を持つ人は勁すぎる。律儀にカセットテープが回る時代の出来事だった。

「それにしても」と呟いてから須田が20年前の事後処理をさらに訝る。編集長を介してカセットを返せと言ってきたのはなぜなのか。

どうせダビングをしてしまうのに――

苦笑しながら須田は返却に応じた。

インタビュー崩壊は初めてのことではなかった。最初の破壊者はブロードウェイ・ミュージカル『The Wiz』のドロシー役で来日していたステファニー・ミルズだった。このときは、須田が話題に挙げたアンディ・ウォーホルを嫌っていたからと納得することができた。本番前でナーバスになっていたと思うこともできた。録音停止ボタンを強引に押すほどの剣幕に主催元が同情し、同行した『ポパイ』誌スタッフに当日の公演チケットをプレゼントした。だが須田はそれをキッパリ断っている。

秋天を見上げることで厭な記憶をうっちゃった。須田は通りをジェイウォーキングし、川久保玲のコム・デ・ギャルソンと山本耀司のY’sを覗いてみる。両方の店でユニクロの10倍以上の値づけを確認すること自体が逆転現象だった。須田は思い出す、かつてユニクロの店舗に入るのに恥を忍ぶ必要があったことを。

価格破壊やフリースが流行語になった90年代の終わり頃だろうか。赤字を出したユニクロはトマトなどの野菜を売ることさえあったのだ。何はともあれ日本を代表するブランドということでは、ユニクロもコム・デもY’sも須田の中では同列の扱いになっている。

帰宅して地上波番組にチャンネルを合わせると、ワールドカップの日本代表メンバーが知らされていた。周知後のインタビューで森保監督が国民に求めた「共闘」という言葉を聞くのもまた何年ぶりのことかなと須田はその古く新鮮な語感におどろいた。共闘の上に全がつけば「全共闘」になる。となると、グループステージで対戦するドイツとスペインは機動隊の精鋭部隊か……とますます若い人に通じにくい妄想におちいり、独り笑いに至った。

しかし、もっとおどろかされたのは、総代役の若い聞き手が森保に投げた終了間際のひと言だった。

「応援しています!」

スポーツは人を馬鹿にする。批評権に対する不見識が<子ども大人の時代>を示していた。

「<応援するな、身贔屓するな、味方になるな>のジャーナリズムの三原則をどこかで学ぶこともなくその場に立ってるのかよ……」。

そうイヤミの一つも言いたくなる須田なのだった。

脱力感を拭えぬままレディグレイ紅茶を啜っていると、編集のアワジマがFaceTimeの画面に現れた。須田には雑誌編集長時代に<お笑いBIGスリー(さんま、たけし、タモリ)>へのインタビューと撮影プロデュース体験があった。それで今回はたけしについて何か聞かせてくれということなのだった。

アワジマと須田の手元には古文書のような証拠物件(『スタジオボイス』1982年1月号)が置かれている。表紙のたけしは須田の発案で手錠をかけられているが、赤ペンの直筆で何かを上書きしている。当時はまだ雑誌と新聞のあいだを行く<The Monthly Interview Maper>を標榜するA3サイズだったから迫力が違う。

「社長、長生きして下さい出来るもんなら/ガタガタ言うと~バンス(*注:前借りの意)するぞ!/おれが タケシだ多毛死だ!」

「ビートたけしだ!/太田プロだまされないぞ~! たけしさんごくろうさん、淋病なおれ!」

40年という気の遠くなる歳月が流れていた。それでも面白いものは面白い。

「バハッ!」

たけしの悪戯書きに須田は笑いをこらえきれなかった。

表紙のたけしは、撮影当時35歳。『フライデー』襲撃事件はその4年後。きっかけを作った写真週刊誌の契約記者の名前に須田は覚えがあった。自分たちの雑誌とは水と油と判断して売り込みを断ったことがあったからだ。しつこさで押す垢抜けないタイプという印象をそのとき持った。

ミニバイクの単独事故で顔面に重傷を負うのは12年後のことだ。まだ無傷の頃ということもあり、森川昇が撮ったこの頃のたけしは日盛りのハンサムどら猫のように見える。ならば75歳に達した今は、陽だまりの老猫か。喋りが聞き分けにくい時などは、日が翳ってからの頼りないテレビ出演に見えてしまう。

バイク事故よりずっと前に、ある写真集の仕事で須田はスタジオに呼ばれたことがある。被写体のたけしは相変わらずナポレオンやサッチャーのような<短眠者>の季節を生きていた。「食べると眠くなるから食べない」というような声が聞こえてきたのを憶えている。須田が最後に生身のたけしを目撃したのは、渋谷宮益坂にあったトップという珈琲店だった。新聞各紙を揃えたドリップコーヒーを淹れる紫煙漂う店だった。高田ギョロメ文夫と二人でいて、あたりを払うインテリヤクザな気配が感じられた。

そんな昔話をアワジマに振ってみたが、ビジュアル以外にも下ネタがナチュラルに入ってくる昭和の文章コードがまず強烈だったようだ。それは須田の今の感想とも重なる。

「たけしさんのたくらみのある目が最高ですね。なんかやってやろうという気概が全面に感じられる雑誌っていいです。This is Zasshi!」

アワジマはノセるのが上手い。これに「カカカカ」「ブハハハ」の笑い声と拍手が響けば、80年代の『オールナイトニッポン』にたけしを招いた高田文夫のノリに近い。

須田にはアワジマに紹介したい大阪出身の友人がいた。雑誌記者や放送作家を経てから演芸研究家になった小島いるるがその人だった。70を超えているのにFaceTimeやZoomでのミーティングも手慣れたもの。「リモートはパイプタバコを気にせずふかせるのがいい」と嘯く。今は先年沒したお笑い界の大TVプロデューサー澤田隆治の追悼文集のために東奔西走中と聞く。古書業界ではその種のものを<(葬式)饅頭本>というのだが。

40年前のたけしは過激だった。須田は小島に、たけしから引き出した澤田批判を読み上げてみる。

――そう言えば、澤田隆治さんが、基本的には独りでやる〝ピン芸〟の人だって言ってました。

たけし 俺、澤田さん認めてないから。相手にしないって、言っといて。あの人、最低だって。やってること見てても、ロクなことないね。この間の武道館の件でも最低だったよ……。だから、あの人、便乗が上手いね。MANZAIブームの時だって、便乗したクチだからね、澤田隆治なんて。『てなもんや三度笠』をいまだに引っ張り出されちゃ困るって。

顔色を変えることもなく小島いるるが応答する。

「澤田さんとは相性が合わないよ、笑いに対する考え方が違うし、関東対関西の問題もある。あの後、澤田さんはたけしに『花王名人劇場』で独演会シリーズとして1時間あげることで折り合いをつけたんじゃないかな。たけし軍団だって出てるし、80年代の10年間で10回以上は出ていると思う。澤田がブレーンをやっていたやす・きよ(横山やすし・西川きよし)は、言い方を換えれば彼の支配下に置かれていたことになるけど、たけしはどこまでも単独者だからピン芸の人と言ったことも決して間違いじゃない」

この須田の雑談風ロング・インタビューでは、たけしが持って生まれた横山やすし的な気質があるとして松本竜介の才能を買っていた。小島と須田は、紳助・竜介のファンジン『紳竜画報』を一緒に創刊したことがあった。1980年から2年続く MANZAIブームの一翼を担った竜介は竜助に改名後の85年にコンビを解消。自己破産ののち06年に脳出血で急死した。享年49。たけしが唱え、バイク事故での無意識の自殺にまで自らを追い込んだ「芸人50歳限界説」を地で行く生き方だった。

「……竜助か、懐かしいな~。たけしが好きだった理由はよく分かるわ。たけしや島田紳助のような自己演出のできるツッコミ・タイプは、自由にさせてくれるボケ役としか合わないから。そういう意味では、10人以上の軍団が全員で壁となってボケてくれてきた歴史とも言える。色気のある非中立的な司会ができるさんまのようなトーク・オンリーの芸人が関東にいないように、たけしのような自己演出に長けた関西の芸人もいないんじゃないかな。コミュニケーション能力と指導力とスキルの三無演出家のことをよく<画撮り(止まり)の演出家>と言ってバカにしたもんだけど、そういう連中しかいなくなった今は、自己演出力のある独りキャラが立つお笑い芸人だけしかもう生き残れないよ」

初対面ながらも小島いるるのイントネーションに安心したのか、同じ関西人のアワジマがノリ良く反応する。

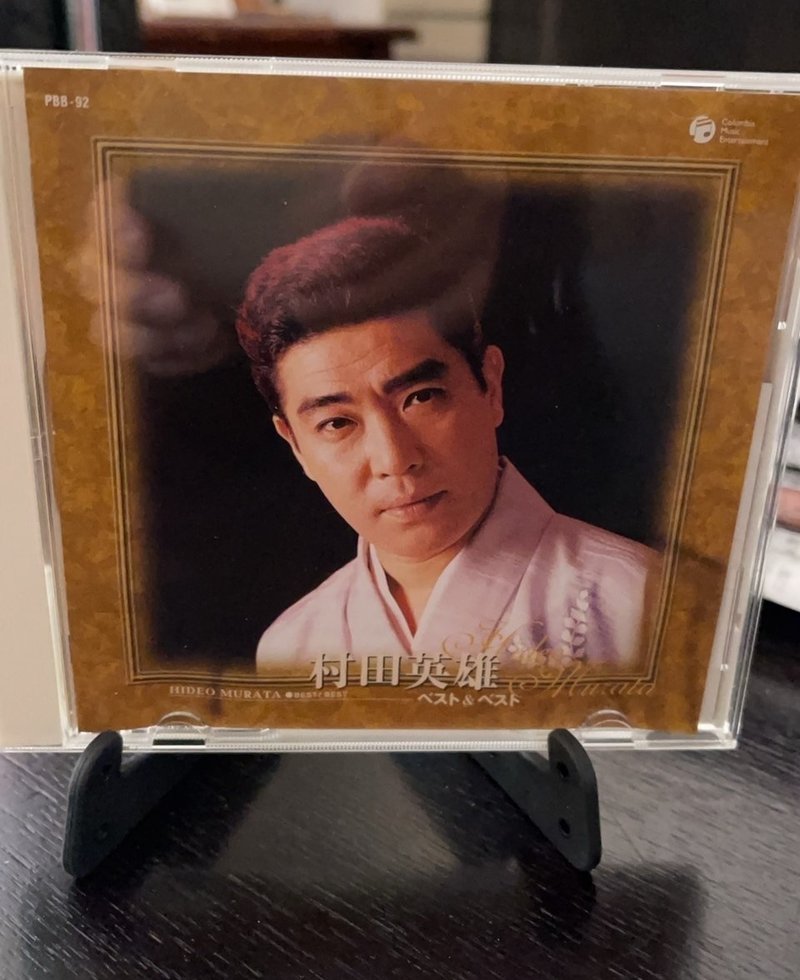

「40年前の須田さんのインタビューでは、『竜介はいいね、相方として合いそうなのは竜介だろうねぇ、横山やすしさんの感覚なの。持って生まれた気質がある。やすしさんは<最後の人>だろうね、次の時代には出ない、出るような環境はもうない』というようなこと言ってから、かく言うたけしさん自身も『時間の問題』と語っています。芸能界の行き詰まりをやすしさんに感じながらのあの言葉が一番印象に残りました。当時のたけしさんが、すでにそんな心境になるのも、 MANZAIブームの終わりを誰よりも早く察知する能力があったからなんでしょうね。いま読んでも古い感じがしないのは、先輩の村田英雄さんだろうが誰だろうが、芸人の評価を気持ちが良くなるほどはっきり言っていたからだと思います。面白さを一からコーディネイトできる人が育ってこないのは放送も出版も一緒です。どこも忖度ばかりで」

たけしが自らの番組で演歌歌手として大御所的存在になっていた村田の豪放なキャラクターや逸話をネタとして紹介したところ若者に人気が爆発。「ムッチーブーム」を巻き起こす。

おやっ、たまにはアワジマも良いことを言うものだと須田はニヤリとした。

それから話題は、たけしの公式ホームページへと移った。漫才のボケ役は俳優に向き、ツッコミは映画監督に向く。両方してきたたけしだが、際立つのは監督業だろう。須田の目からすれば、ホームページはたけしの第2、第3の視覚表現と買い被りたくもなるが、40代のアワジマが言うには「SNSはやらないけど、Twitterなどでのなりすましや適当なことを書くメディアへ業を煮やして、致し方なくたち上げた感じ」となる。とは言ってもたけしのホームページは、子ども時代に攻略できずに難儀したファミコンゲーム『たけしの挑戦状』の遊び心をアワジマに思い出させている。

世代間の差はおそろしい。70代の小島は辛辣だった。「『風雲!たけし城』( TAKESHI` S CASTLE)が世界中で放映されて、来年アマゾン・プライムで再開なんて記事に触れたけど、しょせんは局の企画モノでたけしの芸の本質とは関係ないよ」とつれない。

言うのはやめたが、須田には少しだけ違う感慨があった。日、英、簡体字対応のワールドワイルドな公式ホームページと、この日久々に歩いた南青山のドーダなハイブランド店舗とが重なってしょうがないのだ。漫才での海外進出はほぼ不可能であっても、映画やファッションでなら可能になる。それどころか、ブランドを築くこともできる。身をもってその仮説に挑み、証明したのが、たけしだった。しかしそれさえもが満ち満ちて飽和状態に達しつつある。「時間の問題」とまでは言わないが、笑芸人の世界は厳しい。誰かが言っていたように「一年に一人出るか出ないかの天才」で成り立つ世界だ。「ドンドンドンと来い」の一番太鼓の時代から「デテケ、デテケ、テンテンバラバラ、カラカラカラ」の追い出しハネ太鼓まではあっという間のこと。生きるか死ぬか、常在戦場の張り詰めた空気感が、怒号飛び交う暴力の時代を知るたけしならではの魅力なのだろう。「ボクシングは異常に好きだけど、鍛えた体とは思えないジャイアント馬場のようなプロレスはつまんない」とあの日語ったのを須田は憶えている。

二人の顔がFaceTime画面から消えると、奇妙な感慨が須田に押し寄せてきた。

なんだか不測の漫才のようだったな、あの日のインタビューと撮影は──

その冒頭で須田は、「パクられたことってないんでしょ」と聞き、たけしは「本物に? ないない。寸前まではあったけど」と答え、後半は後半で被差別の問題にも及んで、伏字の箇所をだらしなく出現させている。昭和のたけしは「(出自や朝鮮半島にルーツを持つだけで)差別されている人たちの戸籍を買いたいぐらいだ」とまで言ってのけた。

この機会に、と古書店サイトを須田があたってもたけしの表紙号は探すことが困難になっていた。

近頃の須田は政治家のお粗末な議論に腹が立ってならない。「全国津々浦々の議場で、ボケがボケに紙を見ながらの聞かずもがなを聞いている」と思うのだ。ツッコミ役が必要な個対個の対決的インタビューが雑誌から姿を消したこととも無関係ではあるまい。賛意はまるで期待できないが、須田はそう考えている。

(*次回に続く)

文/佐山一郎(さやま・いちろう)

作家・編集者。1953 年 東京生まれ。成蹊大学文学部文化学科卒業。『スタジオボイス』編集長を経てフリーに。2014年よりサッカー本大賞選選考委員。著書に『東京ファッション・ビート』(新潮文庫)『「私立」の仕事』(筑摩書房)、『闘技場の人』(河出書房新社)、『雑誌的人間』(リトルモア)、『VANから遠く離れて──評伝石津謙介』(岩波書店)、『夢想するサッカー狂の書斎 ぼくの採点表から』(カンゼン)、『日本サッカー辛航紀 ──愛と憎しみの100年史──』(光文社新書)など。これまでインタビューした人物は1000人を超える。

編/アワジマ(ン)

出版社編集者。淡路島生まれ。陸(おか)サーファー歴22年のベテラン。

本づくりの舞台裏、コチラでも発信しています!

Twitterシュッパン前夜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?