【small design】世界一大きなトイレ

お下品かもしれないが、今日はトイレのお話

経営の神様こと松下幸之助はトイレ掃除を欠かさなかったそう

人の嫌がることを率先してやる

そんな心を育てるのがトイレ掃除である

トイレ掃除は経営の基本にまで繋がっている

また先日noteで知り合ったあつこさんの記事には『夫はトイレ掃除をするか』というトイレは流せても、聞き流せないお話があったこともありトイレについて書いてみたいと思う

さて、千葉に『世界一大きなトイレ』があるのをご存知だろうか?

東京駅から1時間ちょっと電車に乗って千葉県市原市の五井駅という駅で降りる

五井駅から乗り換えることができるのが、電車マニアにも人気のある『小湊鐵道』である

豊かな自然を眺めながらレトロな車両を楽しむことができる

タイムスリップしたかのような懐かしい雰囲気が日々のデジタル社会から解放してくれる

そんな小湊鐵道の『飯給駅』(いたぶえきと読む)に隣接して

『世界一大きなトイレ』がある

世界一大きなトイレ???

便器が巨大???

なんてことを想像してしまうかも知れないが、こういうトイレである

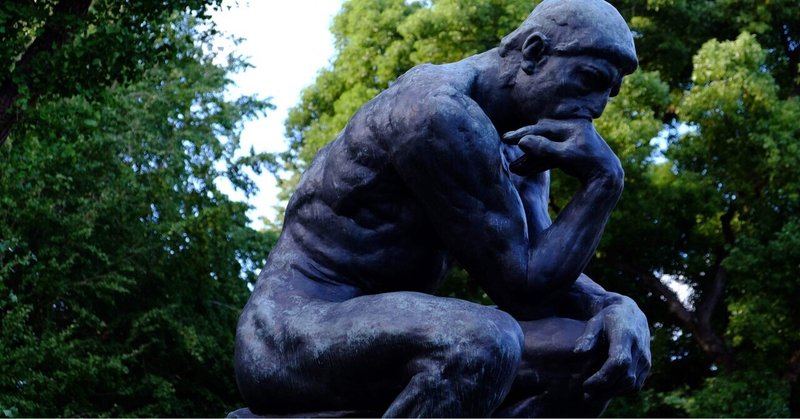

緑溢れる田園風景の中の敷地を木の塀で囲った中にポツンと便器がひとつ…

確かに世界一大きそうなトイレである

ちなみに、一応トイレはトーメイなガラスのボックスで囲われているので安心して用を足すことができる

…なはずはない

ガラスはトーメイである

そんな方の為に一応薄いカーテンがあるし鍵もついているので安心して用を足すことができる

…だろうか?(笑)

ちなみにこのトイレ

女性専用ではあるが実際に利用できる

トイレットペーパーも常備されている

確かにこんな解放的なところで用を足したら出ないものも出るかもしれない

そんな便秘気味の方には是非訪れてもらいたい

という訳ではない

実はこのトイレ、アート作品として建築家の藤本壮介氏がつくったもので正式名称は

”Toilet in Nature”と言う

なんとも不思議なアート作品である

現代アートは見る人が自由に感じる多角性があると言われる

解放的なところで用を足してみたいという夢を叶えるべくつくられたと考えてもいいだろう

星空を眺めながら用を足してみるのも悪くないのかも知れない

この作品に関する感想は各々に任せるとして、このアート作品には沢山の建築的ヒントを感じる

うまく説明できるか自信がないが自分なりに文章にしてみたいと思う

わかりにくかったらご勘弁m(__)m

まず建築には敷地が設定されている

そして敷地には建ぺい率という、敷地あたりに建築可能な面積を指定する法律がある

大体の場合100%の建ぺい率はなくて、敷地に対して建築できない敷地が残る

この残りの部分をここでは『余白』と表現することとする

一般的な戸建て住宅の場合、この余白は駐車場にしたり、使いにくいところは砂利を敷いて防犯対策をしたりする

これが

『建築と余白の関係が最もバッサリ切られた関係』

とする

次に昔ながらの日本の木造住宅を思い描いて欲しい

よく日本の古い住宅には『縁側』という空間が存在する

縁側は内部と外部の中間領域であり、内と外を繋ぐ役割をしている

外に庭があれば縁側を介して内部が外に繋がっていくイメージだ

古くから日本人は気候風土や島国ならではの価値観から外部と内部を堅固な壁で切るのではなく繋げることを考えてきた

この内側と外側を繋げる縁側の考え方を突き詰めていくと、

『建築と余白の境界を曖昧にした関係』

が生まれてくる

ここに建築が外部との関係によって広くも感じたり、狭く感じたりすることが生まれる

一般的に住宅では各部屋の広さを何帖と表記するが、外部との関係性を考えたときこの表記以上に感じることは可能になる

では最後に『世界一大きなトイレ』について考えてみる

先程の縁側は内部と外部を曖昧にする境界の役割を担っていたが、その境界を極限まで曖昧にしたのがガラスのボックスである

すると建築と余白の境界はほぼ無くなり、敷地全体がほぼ余白という逆転現象なる”くるりんぱ状態”になってしまったということだ

服を半分脱いだのが縁側

服を裏っ返しに脱いでしまったのがこのトイレ

みたいなイメージである

要はやり過ぎてしまったわけであるが、やり過ぎることで分かることもある

『建築と余白の境界を取っ払ってしまうと建築は大きくなる』

のである

敷地いっぱいが建築であり、トイレになりうるということ

よく建築の設計をしているとリビングは何帖ですか?寝室は何帖ですか?子ども部屋は?と再三聞かれることがある

このトイレに関して言えばガラスのボックスは2帖程度だろう

しかし、実際は遠くの山まで含めた広さを感じることができるのである

果たしてこのトイレが何帖であるか?という問いに意味があるだろうか?

建築において何帖という広さの基準に意味があるのか?という建築家からアンチテーゼが込められているように私には感じられる

建築と余白の境界は、程よいさじ加減が求められるが曖昧にすればするほど広く感じることができるのだ

かなりマニアックで普段の暮らしに全く役に立たない記事になってしまったが、ついでに役に立たない理屈をもうひとつ

このトイレの敷地沿いには丸太を立てたものが並べられている

よく住宅の隣地境界にはブロック塀を立てるが同じことである

この塀は余白の領域を明白にする意味を持ち内部から外部を眺めたときの奥行き感を与える

通常木で塀を作る場合板塀をつくることが多い

これは柱を等間隔に立ててそれに渡すように板を嵌めることが多く、一番やりやすいことから横張りが多い

縦張りは柱に横桟を通してさらに縦張りをするからメンドクサイのである

だがこのトイレは丸太を縦に立てて並べている

最強にメンドクサイのである

しかもこの黒い丸太が675本あるらしい

恐らくここは建築家が一番こだわったポイントでこの塀が横張りになってしまってはいけなかったのだ

木は本来縦に立っている

横に並べられると自然的ではなく人工的になってしまう

逆に縦に丸太を並べることにより、より自然に見えるのだ

そしてこの丸太の塀越しにその奥の木々を眺めるとさらに敷地はその先まで広がっているように見えるのだ

塀の高さは約2mで外を通る人からは覗けないが

内側からは周囲の環境と馴染む絶妙な高さである

たぶんだがこの世界一大きなトイレをつくりながら建築家はトイレを敷地内だけでなくその外側の自然も含めた中にポツンと置くことでさらに大きなトイレを目指したのではないだろうか…

これは私の推測ではある

建築家はこのような細かなデザインのことを

ディテール(detail)と呼ぶ

極度にシャープでスッキリとしたディテールを追求するのも良いが本来はそこに意味が伴うべきだというのが私の意見である

意味の伴わないディテールに拘ることは単なるコストの無駄だとも思ってしまう

その意味では『世界一大きなトイレ』から学ぶことはこのトイレ並みに大きいように思う

長文お読み頂きありがとうございますm(__)m

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?