「エンゲージサヴァイバー、彼は俺の婚約者」

ダイアモンドが反射する光彩の嵐が、目に痛い。

「期待しないように」と事前に両親には言い聞かされていたけれど、実際にパーティーで壁の花になり続けるのは心底に辛いのだと、この一時間と少しで身につまされた。

2204年の初春、このルハンザ高輪ゲートウェイで開催されている夜会は特別なイベントで、私達のような十五歳以上の子女が初めて社交界にデビューする、いわば成人の義のようなものだ。

十五歳と言っても参加している面々の家柄や財産と地位など、底辺から頂点まで。私はいわゆる「ミドルB」と分別される中間層で、祖父も父も小さな宇宙貿易会社の社長に過ぎない。つまりは「交配ブリーフィングの相手としては、かなりの下級種」と判断される。

日本橋ファルマス本店で仕立ててもらった淡い桜色の振袖は、家のリビングに広げられた朝には宝石のように感じられたが、周囲のエグゼクティブ・クラスの男女と並べば、まるでプラスチックの偽物同然。ピジョン・ブラッドのルビーを首元にあしらっているのは犬童グループのレンカ様だったし、王室御用達のアンナ・ムカイハラのオートクチュールスーツを颯爽と着こなしていたのは、三条重工業の長男子息。

パーティーが幕を開けてから、彼ら彼女達は決められていたように手を取り合い、クリスタルステージの中央で踊り談笑している。私は挫けて泣きそうになりながらも、どうしてもまだこの特別な空間に存在していたくて、三杯目のペリエを含んだ。父から贈られあんなに嬉しかったエニスンのラメ入りルージュは、すっかりグラスの縁に拭われているというのに。

私と同じように、誰の眼中にも入れられず立ち続けていた少年と少女も、ボディガードロボヘッドに帰宅を即されている。

「帰ろう……」

履き慣れない絹草履の裏地に擦られて、親指の付け根はずっと悲鳴を上げ続けていたのに、痛みへの無視はもう限界だ。このままだとレンタルリムジンが待つエントランスまで歩けなくなる。なんとか胸から込み上げる惨めさを飲み込もうとした時。

「あのさ、良かったら踊らない?」

頭一つ分、高い空間から降った声。

「あ、薄いピンクの着物の君ね、そう。足痛そうだけど、平気?」

何か答えなければならないのに、乾いた喉からは何も出てこない。あんなに無味無臭はずの苦い水を飲んだのに、悲しみと孤独で私の呼吸は干からびてしまっている。

普段は全く無縁のマスカラが重くて、まばたきを繰り返す。白昼夢とはきっとこんな感覚なのだろう。キラキラと輝くダイアモンド•ホールの壁側で、漆黒の軍装姿の綺麗な人が、柔らかく微笑んでいる。

「デビューはとっくに済ませてるお兄さんなんだけど、嫌じゃなければ」

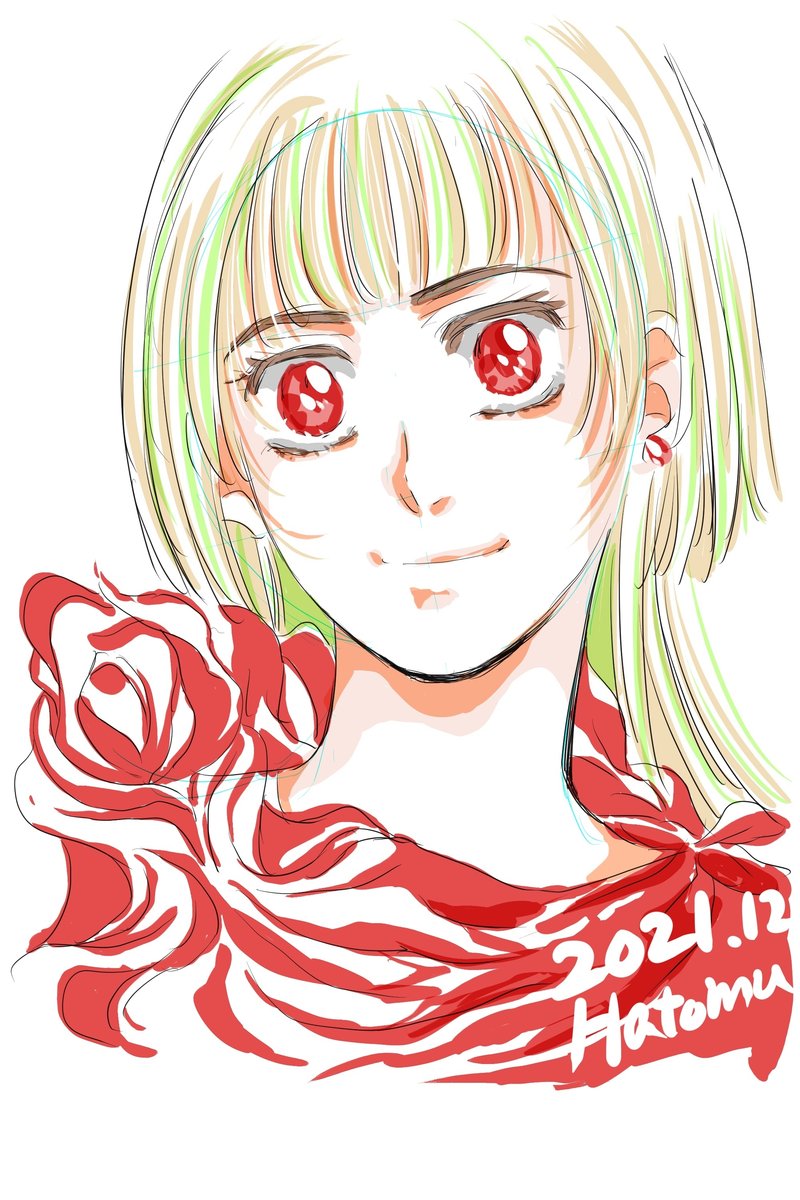

差し出される真っ白な子羊の皮の手袋。この人の両瞳のルビーは、ここにいる誰の指輪やネックレスよりも上品で理知的で、そして何よりも優しかった。東洋系の血が濃いのだろう、皮膚はカスタードと生クリームを混ぜたシフォンで、ウェーブの強い前髪は、飴色が混ざる蜂蜜ブロンド。押さえ込むように編み込みして、後ろ髪を細い白と黒のリボンで結い上げている。両耳のピアスはおそらく、金星のみで発掘されていると聞くダイアナドロップ。

「さあ、人生一度のダンスだ。楽しんでいこうぜ」

まるで暖かな海の波間に攫われるように、私は手を引かれてダンスホールの中央部に招き入れられた。その優雅さは昨日まで必死に練習し続けた私の技量ではない。この人の感性とフィーリング、そして何より多大な経験値の結晶だ。こうして触れ合うとよくわかる。

「素敵ねえ!」

「あらまあ、若い方々は羨ましいわ」

「ご覧になって、なんて可愛らしいのかしら」

ゆっくりと回転する鏡の世界の向こうで、ドレスを着た老婦人や礼装の壮年紳士が微笑んで、私を祝福してくれている。

「そうそう、泣くよりもね、口角を上げるんだ。幸運が守ってくれる」

知らず、私は舞い上がっていたようだ。居た堪れず恥ずかしくなってその人の軍靴を見ると、「あ、下向いたらダメダメ。顎を引いてそのまま、俺の目を見て。絶対に転ばせないから」と、背中を軽くノッキングされた。

この人のダンステクニックは、うちに派遣されてきたどの先生よりもフォローが丁寧で素晴らしい。踊ってみれば誰もが感じるはず。

何分、何時間? オーケストラの生演奏がいつの間にか止んでいて、私は額から滲む汗を流したまま、元々一人で立っていたテーブル前に落ち着いていた。

「はい、水分補給。さっきから飲み続けてたけど、トイレは平気?」

「だ、いじょうぶです…………」

やっと、やっと、この突然現れた王子様に声を聞かせることができた。そっと渡されたフルートグラスで弾ける炭酸水からは、ほのかにレモンが香っている。

「俺、このハーバルソーダ好きなんだよね。運動した後はいつもこれ」

「美味しいです……」

瞬くルビーの瞳に、ピアスのプラチナブルーが共鳴している。ご婚約されているお相手がいらっしゃる証拠だ。こんなに優しくて心遣いの繊細な方を射止められるのは、世界中の誰なのだろう。

「時間がないから俺はここまでだけど、親御さんは迎えに来てくれるかな?」

「はい、リムジンを予約しています」

「うん、気をつけて帰るんだよ。治安はいいけど、このパーティーは毎年、君みたいな若い子が引っ掛けられる事件も多いから。今夜は楽しかった?」

「はい、とっても」

「よしよし、じゃあね」

自身もソーダを飲み込むと、若い軍人さんはそのまま私の隣に立ちすくんでいたガーベラオレンジのドレスの女の子に、同じように手を差し出している。

足元がふわふわ揺れて、レモンソーダで酔ったみたい。顔が熱くて胸のどきどきが収まらない、きゅんとシクシクが混ざり合って苦しい。

「思い上がらないことね」

天にも昇りそうな気持ちに、突然冷たい声を浴びせられて振り向く。夜のカーテンに覆われたエントランスで、四人の女性が私を睨みつけている。みんな大企業や高級貴族の令嬢だ。エリート遺伝子交配を代々重ねたアルファ人種で、幼稚舎から属する名門学園のカーストトップに君臨するグループ。その後ろには、同世代らしいドレススーツを着た男の子が二人、煙草を吸ってスツールにもたれている。きっと護衛任務なのだろう。

優生人類として生まれてきた彼ら彼女達は、全体的に背が高く手足がスラリとバランスも美しく伸び、二重瞼も鼻筋も、歯並びさえ生まれながらに完璧だ。髪の色は漆黒だったり栗色だったりオリエンタルではあるが、瞳は青や緑、紫の色素を持っている。

「ユミオ様はね、相手にされない貴女みたいなお気の毒を、ボランティアで助けてあげてるんだから」

「おいおい、やめてやれよ。お前はユミオに速攻でフラたからってさ」

「口を慎みなさい、このクズ! アンタこそナチュリアのユミオ様に馬も体術も射撃も負けてるくせに!」

「おお、怖〜、性格ブスの怒り〜」

「ユミオの奴はナチュリアつーても、ありゃクシィークラスだから!」

「あいつに全教科で勝てたヤツなんざ、学内に一人しかいねえっての」

そのやりとりを聞いて私は驚愕する。ハイクオリティな人工遺伝子組み換えで生まれた人々よりも、自然出産で育ったナチュリアが優秀だなんて、そんな事例があるの? それにクシィーって……。

「アナタ、そんな安物の着物でよくここに来られたものね。恥ずかしくないわけ? ユミオ様がお可哀想!」

「ユミオ、さま?」

そうだ、私ったらあの人の名前も聞かず、何より謝罪もお礼も名乗りもしなかった。頭が真っ白になっていたとはいえ、なんて恩知らずな無礼者なんだろう。その失態の大きさに、ヒステリックな叫び合いが鼓膜をすり抜けていく。

「黙れ、下衆」

一瞬、氷のナイフで心臓を貫かれたかと錯覚した。それくらい、その声には体温がまるでなくで冷徹冷淡で、そして何より高貴で誇り高い王の気配。夜に響き渡る落ち着いたバリトン、そう、まさに現れた彼は闇の帝子そのもの。

生気というのか、人間としての生命力をここまで消せるものなのだろうか。小径へ続く針葉樹の影から、カシミア•ロングローブの長身が足音も無く私の隣に並ぶ。190cmは余裕の身の丈、上品に漂う月夜のトワレ。腰には長い刀、群青色の拵えだ。

「純真な年下を嘲笑して憂さ晴らしか? それが貴族たる者の態度だと?」

「………、カ、カーディアス卿……」

「恥を知れ、俗物」

「も、申し訳ございません!!」

「わたくし達、そんな気は……」

「お許しを! このこと、どうぞ他には……」

無言で成行きを見つめるしかない私には、すぐ近くに立つ彼のため息が聞こえた。怒っているのではない、この方は疲れておられるのだ。指の長い、どこかで見た覚えの皮手袋がゴミを払うかのように庭園の外を指すと、まるで鴉が逃げ惑うように騒がしさは消えてしまった。

「あの、あの、ありがとうございます、わたくし……」

「下らない連中のせいで、せっかくの美しい一夜の夢を汚さないことだ。貴女が惨めだからダンスをこわれたのではない。あやつはそのような下賤ではないのだ。それは知っておいてくれ」

「はい、あの。ユミオ様に、わたくしお礼も何も……」

エントランスに灯されたナイトキャンドルに揺れる、氷雨を纏ったような男性は南欧出身なのか褐色の肌色で、まるでアポロニアスとクイーン・オージェの血族と言われても疑わない生きる芸術品だ。半神半人、戦の皇子エウロテカの化身の如き二メートル近い背丈と、長い銀髪の美丈夫。その耳にはダイアナドロップのピアス、先ほど見かけた輝きと同じ婚約の証し。

全てが強烈な印象だが、端正な面長に深く彫り込まれた左目は地球の蒼、そして右目は黄金という突然変異のヘテロクロミアだ。この世界に、こんなにも比類なき人間が存在するなんて。

「あれ、お前は何しに来てんの?」

漆黒の夜が、その光明で一気に解き放たれる。冬から春に変わる風のような柔らかい声。そして、氷帝子が放っていた強烈な冷気も途端に蒸発する。

「フィアンセを迎えに足を運んだだけだ。何もおかしくはなかろうが」

「ちょうどいいや、俺はこの子達を送ってくるからさ。お前のエトランジュを貸してくれよ。女の子、さっきの君も! 三人じゃちょっと狭いけど、みんな細いから乗れるだろ」

「………」

私の人生初のダンス・パートナーを務めてくれた優しい王子様と、氷の美丈夫が親しい会話を交わす。その情景は北欧に古くから伝わる、絵本のワンシーンのようだ。

「ロムニカ」

「おそばに」

長身の彼の背後から、こちらもまた息吹を全く感じさせない影が浮かび上がる。その頭部は表情を隠す為のセルマスクで覆われているから、一族に仕えるサイボットだろう。最近、街中でスタイリッシュなVMが流れている最新型のRX-86、デルハイド社製の青年タイプ。

「彼女らを俺のSedoraに乗せて、それぞれお送りしろ。家の方にくれぐれも丁寧なご挨拶を忘れるな」

「イエス、サー・カーディアス」

明らかに私と同じように、壁の花だったろうドレスや振袖姿のデビュアラーが、チラチラと蜂蜜ブロンドの王子様を見ている。気持ちは本当によく理解できた。私だって、彼のアドレスを知りたい。いくらミドルBのデビュアラーだって、私達は健康的な生殖能力を持つ女性体だ。貴重な卵子提供者として社交界に出席するくらいの身分ではある。でも氷の貴公子が、あからさまにピンク色の視線を圧倒的な存在感で黙殺しているのだ。左右色違いの絶対零度が監視しているのに、そんな下心はとても言い出せない。

「新しきレディの方々、自分は帝都親衛隊SRR筆頭、カーディアス・ツタンカーメンであります。侍従のロムニカがお宅までお送りすることをお許し下さい。自分は我がフィアンセとラストダンスの仕事が残っておりますゆえ、これにて」

漆黒のマントを翻した月の貴公子が、半ば強引に太陽の王子様の方を支えてフロアへと進んでいく。私は慌てて叫んだ。

「ユミオ様! あの、本当にありがとうございます! お礼は必ず……!!」

褐色の肌の貴公子が美貌を歪めて睨むけれど、これだけは譲れない。

「そんなのいいよ! 今夜のデビュアラーに、幸運を!」と振り返る満面の笑顔を、私は記憶の奥に焼き付けていた。

「二階建ての……、リムジンですよね……」

「わたくし、生まれて初めて」

「さすが、カーディアス卿……」

車中はシルクソファが身体を深く抱き支えてくれる最高の環境だった。我が家のリビングだって、こんなセレブリティさはない。彼が言っていた「Sedora」は、国内に数台しか現存しない自動運転のフロート型リムジンだ。祖父や父の憧れの車。

「あ、ご紹介が遅れましたわね」

仲間意識がすっかり強くなった私達三人は、交互に自己紹介しアドレスを交換した。同い年だが東京都心の名門私立校の生徒ではなく、全員が月都市やコロニーからの帰国子女。

「でも、嬉しかったわ。ユミオ様が踊って下さって」

「本当に、わたくしも死んでしまうくらい楽しかった」

「あの、ユミオ様は……、先ほどのハニーブロンドのお方ですよね。わたくし、まだ東京の事情には疎くて」

六本木ストリートに入ったのか、車窓が艶やかな色合いに変化する。郊外の屋敷に住む私達は、ここから高速有料道路「海鴎」に乗り継いで帰路に着く。まだおしゃべりの時間は余裕のはず。

「弓緒・ラフィエール卿は、冷泉家の分家嫡子でいらっしゃいます」

機械音が発するメタルボイスに振り返れば、「ロムニカ」と呼ばれていたサイボット実事が、プログラミングされた微笑みでティーカップを並べてくれている。トレイには綺麗にサーブされたサンドイッチとマフィンまで。至れり尽くせりだ。

「あの……」

「問題はございません。我が主君からもご説明せよ、と承っておりますので。弓緒様にもカーディアス卿にも、もう一つの真名がありますが、それはご両親や祖父母の公爵家、そして将来をお約束した方にのみ許される呼称でございます」

そんな雅やかな世界の物語が本当にあるのか、と私は震撼した。他の二人は熟知していたようで、「お二人がご婚約されたというお話は、本当でしたのね……」と、複雑な表情を浮かべている。

「さようです。まだ両家のみの内密なお約束ですが、これは弓緒様の……、ラフィエール卿のお祖母様である、凛子女帝陛下の昔からの強いご希望でもあります。ですからお嬢様方にはどうぞ、お二人を祝福して頂きたいとの主君からの伝言を預かっております」

ご到着までごゆるりと、と人工生命体の執事は優雅な物腰で下階へ降りて行った。

「そうよね……、弓緒様もカーディアス様も、学園の成績は次席と主席。お姿も桜と橘、太陽と月のようにお似合いですものね……」

「それにカーディアス卿は、妾腹とはいえツタンカーメン王のご落胤ですもの。ユミオ様の守護騎士として、これ以上相応しい方はいないわ」

日本に帰国したばかりの私には、女帝一族の事情やその婚姻契約にはまだ不名点が多い。でもさすがに、あのお二人がとても心を許し合っている現実は、たった数分の会話だけで胸に突きつけられた。

「今頃、お二人はラストダンスを踊られているでしょうね」

「見たかったのに……、残念」

「きっと、どなたかがムービーを流して下さるわよ」

力なく、全員がふふふ、と微笑み合う。恐らく三人共が揃って初恋に落ちた瞬間、失恋を体験した夜。それでも私達はこの瞬間を感謝している。間違いなく、未来を一緒に歩いていく友達に巡り会えたのだから。

【エンゲージ・サヴァイバー。プロローグ、終わり】

マダム、ムッシュ、貧しい哀れなガンダムオタクにお恵みを……。