【ジャニーズ問題をどう受け止めるか】鮫島さんの講演を聴いて 木曜2限(A)

10月12日木曜2限の「スタディ・スキルズ講座」の授業の最後に紹介した9月30日のオンライン講演会を、関心のある人は見てくださいとお伝えしました。どう受け止めたかなど、自分なりの意見を書いてください。

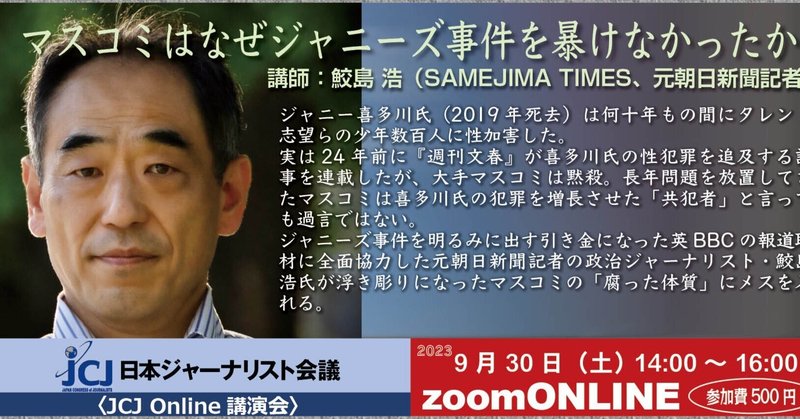

【日本ジャーナリスト会議が9月30日に開いたオンライン企画です】

〈JCJ Online講演会〉「マスコミはなぜジャニーズ事件を暴けなかったか」講師:鮫島 浩さん(SAMEJIMA TIMES、元朝日新聞記者) | 日本ジャーナリスト会議(JCJ)

◆鮫島さんが言ってた通り、日本の社会で問題が起きた場合、日本のメディアに言うよりも海外メディアに言う方が深掘りしてくれる現状がある。鮫島さんの、提案を棄却する際に誰が責任者なのかを明確にさせておくことは、大切であると思った。日本の社会は新聞社も含めて縦割りの組織で構成されている現状は変えるべきであると思う。(3年)

◆性加害問題は世界的にみても大きな問題で、多くの国で人権問題として取り上げられてきたのに日本では取り上げられてこなかった理由について疑問に思っていました。事実を認知していたのにも関わらず見て見ぬ振りをしていた日本のマスコミの閉鎖性に問題があると分かり、マスコミはこれから今回の件を教訓としてどんな問題に対しても偽りなく報道していく必要があります。他の機関を引っ張っていくべきであるマスコミのリーダー的存在が事実を報道してこなかったのが、日本のマスコミ業界の問題点だと受け止めました。マスコミの関係者さえジャニーズ問題に口を開こうとしていないと聞いて、真実を伝えるべきであるマスコミがそれでいいのかとマスコミの責任感について疑問に感じます。

またマスコミが今まで黙認してきたのにも関わらず、BBCで報道されてから手のひら返しのように批判をしだしたことについて不信感を抱きました。企業などの上層部だけでなく新聞社の社内ですら黙認して事実を隠そうとして、目をつけられないようにと自社を守ろうとする姿勢・ジャニーズを起用して好感度を上げようとする姿勢は問題です。そしてマスコミや企業が、ジャニーズ問題が大きく報道されるようになってから撤退を始めるようになったところに、周りに合わせようとする日本人の心理と根強い問題を感じました。

ジャニーズ問題だけでなく他の取り上げられてこなかった問題も、海外のメディアに頼らず日本のメディアが真実を報道していく必要があると思います。(1年)

◆私は講演会を聞いて、最近のテレビ離れ、新聞離れの社会により、メディアは政府の広告依頼に依存してしまって、政府からの命令に逆らえなくなってしまった、そして縦割り社会のメディア界は少しでも政府の意向から外れた報道をしようとするとまず社内から反発が来るため、勇気あるジャーナリストには生きづらくなっているということ、ジャニーズ問題に絞ると安倍政権時代は特にジャニーズと関わっていて癒着が酷かったため、その傾向がより強かったこと、メディアの代々のジャニ担が報道できなかったことも上の意向によるものだったこと。以上が講演会で特に記憶に残ったものです。そして1番はメディアリテラシーについてです。どの情報も完全に信用することはいけないということ。これは本当に大事なことだと思います。所詮紙に書いてあるだけで自分で見てもいない情報を信じてしまうことはおかしなことです。上に書いてある政府がどうこうでメディアが信用できないからという理由で言っているのではありません。それでは講演会の内容を裏どりもせずに信用してしまっていることになります。そのため、この嘘か本当かわからない社会でこれから生きていくために、さすがに全ての情報を自分の目で確認することは不可能なので、情報を自分のなかでうまく活用していくやり方を考えていきたいです。(1年)

◆一般の学校教師や会社の偉い人によって性加害が行われると張本人やそれに加担した人が逮捕されるのにも関わらず、今回のジャニーさんの性加害問題では、その現状を知っていた周りの大人たちは誰も逮捕されず、問題を抑えようとしている姿にすごく疑問を持った。

ジャーナリズムの仕事の中でも、会社の中での空気によって報道したい内容を報道できなかったり、批判を受けたりしてしまうという現状にあるという話をしていて、今回のジャニーズ問題も問題が起きて時間が経ってから、一挙に報道陣が報道し始めた状況に納得がいったし、特に芸能関係を扱う報道会社は一度の報道によって今後の自分のキャリアが大きく左右されるのだなと実感した。(1年)

◆今回の問題では、性加害についての議論とは別に日本の腐敗しきったマスメディアの在り方について異を唱える動きがある。

そこで、私達一般人や消費者ができることはないだろうか。その点を考察する。

マスメディアの代表としてまず挙げられるのはテレビだ。

現在の日本のテレビは多くの人気ジャニーズタレントを番組に登用して視聴率を稼いでいるので、彼らの存在が各放送局の利益に直結している。

その関係で放送局が、自身の利益追求のためワイドショーやニュース番組ではこの問題を扱わなかったことが推察できる。

その状況下で私達視聴者ができる行動は、広告戦略として各放送局にcmを出している企業を巻き込んで、ネガティブキャンペーンをすることだ。

具体的には、不買やクレーム、SNSでの発信等だ。

これにより、スポンサー企業が各放送局から離れ、放送局がスポンサー収入がなくなる状況をつくる。

それにより、スポンサーに拝領した行動を放送局が取らざる負えないので、透明性のある報道が促される。(4年)

◆ジャーナリストの方達は、芸能人のスキャンダルやプライベートな問題には平気で入り込むにも関わらず、自身は取材拒否というなんとも意味のわからない行動をしているなと思いました。抑圧体質・閉鎖体質のある日本のマスコミの未来は暗いなと思います。日本では昔から空気を読むのが美徳という考え方がありますが、その結果同調圧力に負けてしまうので悩ましいところです。(3年)

◆この講演会を聞いて、やっぱりこのジャニーズ問題は、ジャニーズに性加害があったことだけが問題なのではなく、それを知っていたメディアがなぜ報道しなかったのかも大きな問題になっていたことを改めて思いました。でもその背景には政治的社会的問題があり、地位とか立場とかでこれをやったらどうなるかわからないとか、変に踏み込めないとかそのようなものがあるから起こったものであり、鮫島さんも言っていたように、これは今の世の中であってはならないもので、見直していく必要があると私も思いました。このジャニーズ問題をとりあげたのは結局日本のメディアではなく、海外のメディアであることにも日本のメディアの弱さが伝わっていて、この弱さを日本は自覚して変えていかなければならないと思います。社会的なことでそんなすぐには変えることはできないかもしれませんが、この問題が世に出てる以上それぞれの意識が変わって行ければいいと思います。(2年)

◆BBCの記者が日本のマスコミに取材を申し込んでも断られるということに驚いていたというエピソードについて考えました。

日本のマスコミは「人にやられて嫌なことをやっている」のだと思います。日本に限った話ではないとも思いますが、記者は「面白そうな話」であればすぐに騒ぎます。時に其れは報道の自由という言葉によって個人の人権が踏みにじられる事もあります。

反対に今回の事件のように如何に重要な問題だとしても「面白くない話」と判断すれば報道されないのです。

また、2003年頃から文春がジャニー氏の性加害問題を載せても騒動にならなかったのは、世間の無関心の問題だけでなく、「文春」ということも関係していると感じました。

個人的には週刊誌の記事の信憑性は低いと思っていますし、特に文春は真偽のわからない様々なゴシップを書いているので、記事に対する信用がなかったのではないかと考えました。

記者に対してもコンプライアンスや人権問題の意識向上などの教育を徹底すべきではないでしょうか。(1年)

◆日本のジャーナリズムを発展させていくことが重要であり、BBCの取材が至らなかったことに関しては、日本のジャーナリズムにとってチャンスでもあり、単にジャニーズの問題だけではなくジャニーズを利用してきて設けてきた財界、人気を得てきたマスコミ界、そしてそれらを利用して高感度を上げてきた政治界と言った密着関係を照らし出しいくことをやならければ、この問題は終わらないという言葉。そしてそのためにはマスコミ自身がジャニーズの問題ではなく、自分達の問題と受け止めて過去を検証して、膿を出し切る・関係者を処分する・出直すということを徹底してやらないと、ますますマスコミ記者が強まるだろうという鮫島さんの見解のお言葉が、このジャニーズ問題とマスコミなどの関連性が生じているということを、知ることができた。また、どのように改善、変化させいくということも改めて知ることができた。(3年)

◆鮫島さんの考えとしてマスコミでは誰が悪いのかをはっきりさせ責任を追及すべきというものがありました。確かにジャニーズ事務所は責任者や社名の変更、被害者への補償など十分に責任を取っているように思えますがマスコミは特にジャニーズ問題に関与した人に責任を取らせるような動きはありません。ジャニーズ事務所は問題を起こした原因なのだから責任を取るのは当たり前だと感じる人が多数だと思いますが、マスコミも知っていたのに報道しなかったわけなので彼らも十分悪質なことをしたのではないでしょうか。それにも関わらずジャニーズ問題を野放しにしたうえに責任を取ることもなく、今まで通りまたは今までより良い生活をしているマスコミは鮫島さんの言葉を借りて言うと泥沼化した政治業界と何ら変わりません。またマスコミの責任逃れは縦割り構造という業界の構造も関係していると感じました。鮫島さんの発言より現在の記者はジャーナリズム精神が無く、上司に気に入られるために問題を起こさないことを第一にした記事を書くとのことです。そのため記者は書いたら物議をかもしてしまうようなジャニーズ問題は書かなかったのでしょう。たとえ書いたとしても上司や責任者によって掲載をやめさせられてしまうでしょう。このような泥沼なマスコミの構造を一新するためにも、ジャニーズ問題に関わった人に責任を取ってもらう必要があると考えます。

そして鮫島さんは性加害/被害は犯罪であり人権侵害問題であるという意識を再認識するべきという考えを持っていました。以前授業で取り扱った記事にも人権意識の低さが問題だと書かれていたことから、多くのメディアは人権意識の低さをすでに認識できていると感じました。しかし認識はできていても報道するという行動に移せなければ今回の事件のくり返しになってしまうため、認識の次のステップである大衆に伝える、報道するという対応が素早くできるかどうかが今後の焦点になってくると思います。(1年)

◆世界でも使われない日本語を使った国内向けの形だったからこそ、日本のメディアはグローバル化が進まなかったという意見が印象に残りました。狭い共同体だからこそ利権問題や癒着の問題などが起きてしまうと思いました。今回のジャニーズ問題を追求したのが国外メディアであったと言う事実は恥ずべきことであり、今後の日本メディアの在り方を変えていくきっかけになれば良いと思います。(2年)

◆2つ、面白いなと思ったことがあります。

まず、取材内容もそうなのですが、その方法が実に興味深かったです。マスコミというのは、例えば事件の容疑者やその自宅に直接積極的にガツガツインタビューしに行くものと思っていました。しかし、イギリスのジャーナリスト(少なくとも今回のzoomではイギリスだったが、これは日本を含む世界各国に当てはまるのかも)が日本に取材に来る際、その作法やどこから取材を進めていけばいいのかを日本のジャーナリストに聞いていたのが衝撃だった。確かに言われて見ればそれは当たり前かもしれないが、自分はBBCは批判を恐れずに単刀直入に取材を進めていくものだと思っていた。実際は、なるべく業界との摩擦を起こさないように地道に取材を進めていて、意外に感じた。とはいえ、日本の方が緻密に取材をしているらしかったので、相当日本は取材にすら気を遣っているのだと感じた。

次に、日本のメディアが信頼を失ったということだ。BBCは巨悪と戦ってくれるが、日本のメディアは戦ってくれない。タレコミをしても報道してくれない。だから日本ではなく海外のメディアに頼ろう。そう考える人々が、今回の件をきっかけに増えたようだ。これは日本のメディア業界は非常に頭を抱えるだろう。どこかできちんと線引きして、政治家や大物タレントと癒着しすぎず、時には巨悪と戦う姿勢を見せないと、今後も信頼は回復しないだろう。(2年)

◆鮫島さんの公演を拝聴して考えたことは、やっぱり財界とテレビ業界の強い癒着があると考えました。(2年)

◆鮫島さんの話にもあった通り、日本のメディアはアメリカのbbcといったメディアに、性加害問題といったセンシティブな問題に関しての報道においてかなり遅れをとっているなと感じました。(1年)

◆普段の政治・経済問題よりも多くの記者が動いていたと聞き、ジャニーズという絶対的ブランドの価値の高さを再認識しました。時々ドラマでマスコミが警察と癒着しているシーンを見ますが、現実でも実在することを聞き驚きました。前回の授業で班でも議論した、ジャニーズ側が現在の状況や起こった問題を包み隠さず公に発表し、世間の人々にありのままを知ってもらうことが、信頼回復への第一歩なのではないかと考えました。(3年)

◆講演会のお話を聞いて私は日本のメディアへの信用を少しなくしてしまいました。テレビで言っているから、新聞に出ているからと深く考えずに情報を信じることは控えたいと感じます。情報の多い現在の時代、何をどれくらい信じるか自分で考えて決めたいと思います。(4年)

◆鮫島さんの講演会を聞いて改めてジャニーズ問題、そしてメディアの問題がどれほど深刻なのかが分かりました。講演の中で特に印象に残ったのは「人権」という言葉です。メディアでは「性加害問題」「性被害」という言葉を用いて報道されることが多いですが、もっと大きく捉えると「人権」の問題であるということがよく分かりました。特に今回の問題では権力が背景にある人権侵害であり、被害者が拒むこともできないような侵害は決して許されるべきではないと思います。ですが、日本ではあまり人権について深刻に考えている人が少ないように思います。それは、自分も含めて今生きている人の多くが生まれたときから基本的人権が尊重されてきて、自分が侵害された経験を持つ人が少ないためだと思います。この問題をきっかけに人権に対して正しい理解を持つことが大切だと思いました。

また芸能人、メディア、政治の関係性について見直すべきだと思いました。より多くの人にニュース番組を見てもらい視聴率を上げたいという理由で芸能人をコメンテーターやキャスターに起用するのはどうなのかという意見を聞いて共感できる部分が多くありました。例えば好きな芸能人の意見に安易に賛同してそれをそのまま自分の意見とするのはあまり良いことではありません。そのような影響を受けた人たちが世論を形成しても正しい認識ができていないものになる可能性もあるので、芸能人と政治はそれほど密接に関わらない方が良いと思いました。もちろん芸能人の方々の視点も大切なのかも知れませんが、よりこれらの仕事を務めるのにふさわしい方はたくさんいらっしゃると思います。有識者たちが根拠に基づいた意見を出して、それを踏まえて視聴者たちはどう思うのか自分の意見を持つことが大切だと思います。

他にもメディアは今の現状を包み隠すことなく伝えることが大切であるにも関わらず、上司に反対されるから、報道するリスクが高いからという報道部の構造のせいで伝えられないニュースがあることも問題だと思います。メディアは基本は中立の立場から一般の人に向けて今どんな問題があるのかを正しく伝える必要があると思います。リスクを恐れることなく報道するにはまずは上層部の意識改革が必要だと思います。他のメディアとの関係も大事ですが、あくまで中立の立場から報道する義務があることを改めて認識することが大切だと思いました。どこか一つでも見て見ぬふりをするという流れにあらがい報道するメディアがあれば、そこから少しずつ他のメディアにも広がっていくような気がします。(1年)

以上、

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?