【再録】知ってほしい/知らないでほしい(「短歌研究」2023年4月号)

再録にあたって(まえがき)

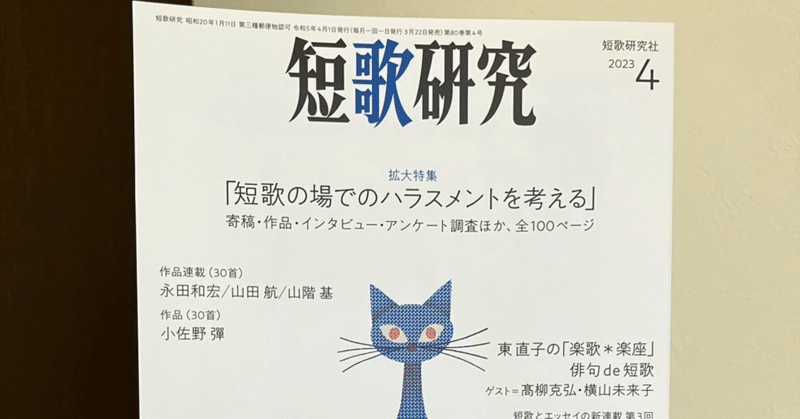

雑誌が最新号ではなくなったので、「短歌研究」2023年4月号の特集「短歌の場でのハラスメントを考える」に寄稿した自由記述エッセイを全文公開します。企画・構成に携わった歌人有志によるプロジェクトチームの皆さん、そして企画を担当された短歌研究社のMさん、ほんとうにお疲れさまでした。ここで終わりにするのではなくひとつの通過点として考え続けていきたいと、寄稿者の一人として思っています。

なお、バックナンバーとしては短歌研究社の公式サイトからの購入が4/25現在でも可能のようです。ぜひ皆さんに読んでいただき、考えるきっかけとしていただきたい一冊です。

下記の文章について、あらかじめ2点ほど補足をします。

1つ目。本文中で私は「短歌研究」に対して非常に冷たい言葉から書き始めています。それは、「安心自由帳」第9回「奪うな」(砂子屋書房ホームページ「月のコラム」2022年9月分)で触れた通り、昨年の短歌研究新人賞の選考座談会でハラスメントと見なされて当然の発言がなされたこと、そしてそのことに対して「短歌研究」が特に対応をしなかったことが念頭にあってのことです。

2つ目。ほぼほぼ具体例に触れない書き方にしたのは、本文中に書いた理由以外にも、抽象的かもしれないが本質について考える文章がひとつくらいあっても良いのではと思ったためでした。それこそ、プロジェクトチームとMさん、あるいは(具体的には誰かは知らずに原稿を書きましたが)企画にともに寄稿した皆さんを信頼しての、ひとつの選択だったのです。

*以下再録*

知ってほしい/知らないでほしい

正直に書いておきますが、今回の企画を伺って私は真っ先に「今更どの面下げて、どの口が言うか……」と思ったのでした。今もはたしてこの文章を委ねて良いのか、迷いが消えたわけではありません。それでもここに、いくつかのことを書き残そうと思います。

ハラスメントという言葉に対して、どのような印象をお持ちでしょうか。自分もそれをされたことがある、あるいはしてしまったことがある、あの時のあれはもしかしたらそうだったのかもしれない――、と胸に手を当てつつ思う人がいる一方で、ハラスメントという言葉(セクハラ、パワハラなどの短縮形も含みます)を耳にした途端に眉をひそめる人もいます。以前は「そういうこと」は「普通」だったのに、今ではあれもこれもハラスメントだと言われて息苦しい――。そんなふうに受け取る人は、おそらく本誌の読者のなかにもいることでしょう。

ここでぜひ考えてほしいのは、ハラスメントという言葉であなたの耳に入る前から「そういうこと」はこの世界でいくつも起きていて、今もまさに生じているのだという、かなしい現実についてです。

「普通」であるとは言い換えれば、大勢の人(多数派=マジョリティ)がそれを当然のことだと感じている、ということです。しかし、誰もがみな「普通」でなければならない、というわけではありません。お互いの「普通」が異なることだってあるわけです。しかし、「普通」に固執する声は、それに当てはまらない側(少数派=マイノリティ)の声をつぶすことで自分たちの安寧を得ようとしがちです。声の大きな側が白だと言えば周りもつられて白になる、白にならざるを得ない。声の大きな側に聞き入れてもらえなければ無かったことにされてしまう。そんな社会の不均衡のなかで、歯を食いしばる側の声は容易にかき消されてしまいです。

「普通」からはじき出された者たちは、やがて声をあげることに疲れ、泣き寝入りしたり、あるいは生きのびるために現状の差別的な構造へ順応してしまったりします。声をあげ続けた結果、周囲から「面倒な人」と認定されて、その〈場〉からはじき出されてしまうこともあるでしょう。「普通」が他者に対してなんらかの盾となる時、人の心は無関心と不寛容という形で、暴力と差別を肯定してしまうのです。

そもそも、ハラスメントと名指されて感じる息苦しさがあると仮定して、それはどこからくるものでしょうか。自分が誰かによって罰せられる可能性について怯えるからでしょうか。それとも自分たちの「普通」が壊されることに対する恐怖でしょうか。

私はそれらをまとめて、他人事として済ませられなくことへの苛立ちである、と捉えています。

本来、ある出来事がハラスメントであるかどうかを決めるのは、ハラスメントを受けてしまった当事者のすることです。私たちにできることはだから、それがハラスメントかどうかをジャッジすることではなく、ともに怒り、かなしみ、声を重ねていくことであるはずです。ある出来事に対して常に他人事ではなく自分事として向き合おうとすれば、当然ながら、それだけ大きな負荷が私たち一人一人の心にのしかかってくることになります。そんな心のコストを払うのが嫌だと、言葉にするまでもなく思ってしまうから、時に私たちは「普通」にしがみついて、他者と向き合うことを諦めてしまうのではないでしょうか。

自分たちが享受してきた「普通」が、誰かの心の負荷を無かったことにすることで得られたハリボテの安寧だったのではないかという疑問や批判を、私たちは常に自分自身へ向ける必要があります。それは、他者を他者として認めながら、他人事ではなく自分事として向き合おうとする、心の連帯の第一歩であるはずです。

harassとは猟犬をけしかける声 その鹿がつかれはてて死ぬまで

……というようなことを書くと、次のような反応を時々もらいます。そんなことを考えられるのは、個人主義で押し通すことのできる一部のインテリや都会の住人だけではないか、社会や組織といった既存のシステムに個人の意志で立ち向かえるなんて所詮は理想論でしかなく、「考える」という仕草を取れる時点でお前は弱者ではなく、恵まれた立場にいる人間だ――、と。

私自身、理想を語るだけの意志がある人はそれだけでもう強い人だと、以前は思ったものです。しかし、これは私が文章を書き続けるなかで経験的に学んだことですが、人が理想や意志を持つことと、その人の心の強さとは、実は必ずしも一致しないのです。むしろここで、強さ、という基準を必要以上に持ち出すのは、この世界のあちこちに存在する「強者/弱者」の権力勾配を心のどこかで肯定してしまうことに繋がります。

振り返ってみても、私はいつも心がボコボコの状態で文章を書いてきました。なにかを述べる際に、自分が間違ったことを言ってしまっていないかどうか、きちんと「正解」できているかどうかに、長いこと怯えていた気がします。ですがある時から、ほんとうに大切なのは、一度「正解」を言い切ってこのつらい現実からイチ抜けすることではなく、目の前にある現実をけっして諦めず、向き合い続けようとすることではないか、と考えるようになりました。

自立というのは、なにも自分一人のみの力でそそり立つことではありません。他者の言葉に耳を傾け、時に手を引かれ、支えてもらいながら、自己の姿勢を摑み続けようとする、そんな精神のあり方を指す言葉ではないでしょうか。そして、協同するということの基本は、誰かとともにありながら、誰かに任せきらずに自分でも行動する点にあります。「考える」という行為はだから、あくまで自立と協同の現場において成立します。そしてその現場とは、私たちが生きるこの現実社会に他なりません。理想とはなにも声高らかな運動のなかにばかりあるのではなく、私たちが日々直面する現実社会のさなか生じる、もやもやとした軋みのうちに存在するものなのです。

民族や家族をフィクションであると考えている私にとって、ましてや「国家」は大いなるフィクションである。このフィクションもまた、人が渇望する「帰属感」に所以するところが大きいと思うが、現時点では「国家」という概念がなくなる、ということは考えにくいだろう。けれど近い将来、もしかしたらそういうことが起きるかも知れない、などと想像するのは私にとっては楽しいことだ。(…)

「星占い」のページに書いてあることは、「いいこと」だけを信じればいい。

理想論であることは判っている。実際に「星占い」には「悪いこと」も書いてあるものだ。けれど、理想を語る自由くらいは、私は持ち続けていたい。

たとえ血が繋がっていようが、同じ街や国に暮らしていようが、話す言葉が同じであろうが、私たち一人一人はそもそも違う人間である、他者同士である。そういう前提に立って考えてみれば、他者の集まりである社会や組織、さまざまな〈場〉とは、それ自体が可変的で、常に運動をともなう構造体であることが分かると思います。

ですが、私たちはどういうわけか、可変的なもの、運動をともなうものに対して過剰に不安を抱き、無理やりねじ伏せて固定化しようとしがちです。理解するという行為を、すでに決定され記述された意味内容を覚え込むことだと勘違いして、他者や現場と戯れ続けることをやめてしまいがちです。あるいはこれは、構造それ自体がみずからを保守しようとして、人間の抱き得るある種の帰属意識を唆していると言えるかもしれません。帰属意識とは、敢えて悪く言えば、自分が「普通」であると思い込める場所を探そうと躍起になる態度のことでもあるからです。

なにかを「普通」であると見なした途端、私たちは「普通」と「普通」ではないものとのあいだに太いくっきりとした線を引き、「普通」を一段高いところへ、特権的なものとして据え置こうとします。勿論、自分にとっての「普通」を心に持つことそれ自体が悪いことではありませんし、魂に芯を通す上では必要不可欠なことでしょう。問題なのは、自分にとっての「普通」を、みずからの芯を、他者に対して振り回したり、時には突き刺したりする場合です。自分自身に貼りつけた「普通」というレッテルに安心していたい、そのためには他者を犠牲にして構わない、考え続けるなんてしんどいことをせずに済ませたい――、そんなふうに思っているらしいケースが、どうもこの世界には多いようです。

自分にとっての「普通」が脅かされるくらいなら、家族だろうが隣人だろうが、他者に対して徹底的に冷たくなれる、下に見ることができる、気持ち悪い、理解できない、と言ってしまえる――。過去から現在に至るまで、私たちはどうして同じ罪を繰り返すのでしょう。なにより、そんな不寛容な世の中をほったらかしにすることもまた、無関心という名の罪ではないでしょうか。先日「二十歳の息子」というドキュメンタリ―映画を観ましたが(島田隆一監督作品・2023年2月公開)、そのなかでも特に印象に残ったシーンが、無関心とは罪であると、怒りをもって語られる箇所でした。なんの気なしに使ってしまいがちな「普通」という言葉が引き連れてくる問題について、私たちは繰り返し、みずからを問い直し、考える必要があるのです。

だからもし、ここまで読んで「そうか、これからはそういう考え方が主流になるのだから、自分もそこに合わせていかなければならないのだな」と思ってしまった人がいたとすれば、それは初手から大きく間違っています。そういう御上の首を挿げ替えるようにして方針や態度を日和見していこうという発想では、なにも自分事として受け止められないでしょう。まずは姿勢をしゃんとするところから始めてください。多様性とは、誰かが認めるまでもなく、最初から「ここ」に存在するものです。そういう意味で、私たちは誰もがみな当事者なのです。

昔なら、数年ごとに住む場所を変えるような人間は、「どこにも場所がない」、「どこにも所属しない」、「流れ者」などと言われ、同情を呼び起こした。今の時代は、人間が移動している方が普通になってきた。どこにも居場所がないのではなく、どこへ行っても深く眠れる厚いまぶたと、いろいろな味が分かる舌と、どこへ行っても焦点をあわせることのできる複眼を持つことの方が大切なのではないか。あらかじめ用意されている共同体にはロクなものがない。暮らすということは、その場で、自分たちで、言葉の力を借りて、新しい共同体を作るということなのだと思いたい。

ところで、私がこの文章で具体的な事例についてほとんど言及していない点にお気づきの方もいるでしょう。勿論、敢えてこういう書き方をしているわけですが、それにはいくつか理由があります。

まず、自分事として考える態度と、他者と自分のあいだの境界を安易に取っ払ってしまう態度は、まるで別のものです。「あなたのことを知ろうとしているのだからちゃんと話しなさい」と土足で踏み込むのは、加減や節操を知らない人のすることです。誰かの家に招かれた際に、トイレを借りるなら一声かけるのが礼儀ですし、勝手に寝室を覗くような真似はご法度です。それと同じことなのに、どういうわけか「知る」ことに関してはその辺の箍が外れてしまう人が時々います。他者とのあいだに「普通」以外の線引きの方法が分からなかったり、あるいは「知る」こと自体が目的化してしまったりすると、他者はあくまで他者であるというそもそもの前提がぼやけてしまいます。

加えて、具体的な事例に耳を傾けて声を積みあげる営みはこの社会の不寛容な現実を見定めるための重要な一歩ではありますが、その一方で、事例を積みあげることそれ自体が目的化すると、声をより大きくするための手段として個々人の体験や経験が搾取され、他者が消費される危険があることを、私たちは常に意識しておく必要があります。体験や経験を語ることは、相当の覚悟と相手への信頼がなければできることではありません。そもそも、当事者のみに説明の労力を課すこと自体がこの世の不均衡のあらわれですし、誰かに言われて初めて「理解」できるようでははっきり言って他者に対する想像力に欠けています。想定外の「事例」を打ち明けられた際に、自分たちの理解と想像力の不足によってそれをもみ消してしまっていないか、誰かの理解云々にかかわらず他者とは常に「ここ」に、同じ地平に存在するという大前提を忘れてしまっていないか、常に自省することが求められます。そんなことは荷が重い、と思うならば、自分は他者とその経験をなんらかのコストとして「計上」してはいないか、もう一度考え直してみてください。自分事として考えるというのは、それだけ重いことなのです。

(…)その卓上でテーブルを囲んでいる他者の排除を結果的に(あるいは意図的に)主張している人が席を同じくするとき、そこに対話はありえない。あなたのことをその会話から排除することを望んでいる人たち(なぜなら、彼/女らはあなたの生存に必要なものを理解しておらず、場合によってはあなたの存在そのものが可能であると考えていないことさえあるのだから)とあなたが「対話あるいは議論」をするとき、そのとき、「対話と議論」は排除の技法になる。したがって、このような対話や議論を拒絶することは生存のためには重要な戦略なのである。

さらに、現状に対して声を発する運動について私たちは、改善や回復、あるいは転覆といった言葉で言い表すことがありますが、そうした言葉そのものにしみついた上下関係の構図から自分たちを解放していくことも、合わせて重要になってきます。たとえば私が先ほど敢えて書いた「積みあげる」という言葉に対して、他者を土台のように扱っていてちょっと失礼ではないか、という留保を抱かない人に対して、私は自分の「事例」を委ねたいとはけっして思いません。「知る」と「考える」はあくまで別のことです。考えるために知ろうとするだけでも、知るために考えようとするだけでも、足りないのです。

だから私は、多くの人がたくさんのことを知っていきながら、ハラスメントをはじめとするこの世の暴力について、他人事にしてしまわず自分事として考え続けていくこと以外に解決策は無いと思う一方で、私自身のことはあなたたちの誰にも知られたくないし、知ってほしくないとも思うのです。この社会において、何者かがなんらかの本心を打ち明けることが「割に合わない」行為である限り、私は目の前に差し伸べられた手に対して不信感を抱き続けるでしょう。

どうか他者の重みを、当事者として生きることの重みを忘れないでください。手を繋ぐと見せかけて手の甲をつねられた経験は、私にとって一生消えることのない、暗い熾火なのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?