フレームの外側|川内倫子氏の写真展「M/E」

写真に残されるものと、その外側で切り落とされてしまうものの違いは何なのでしょうか。同じ場所にいるにも関わらず生まれる区別。それが例えば自然と人との関係であれば、誰もが平等に扱われて然るべきだと思うのです。

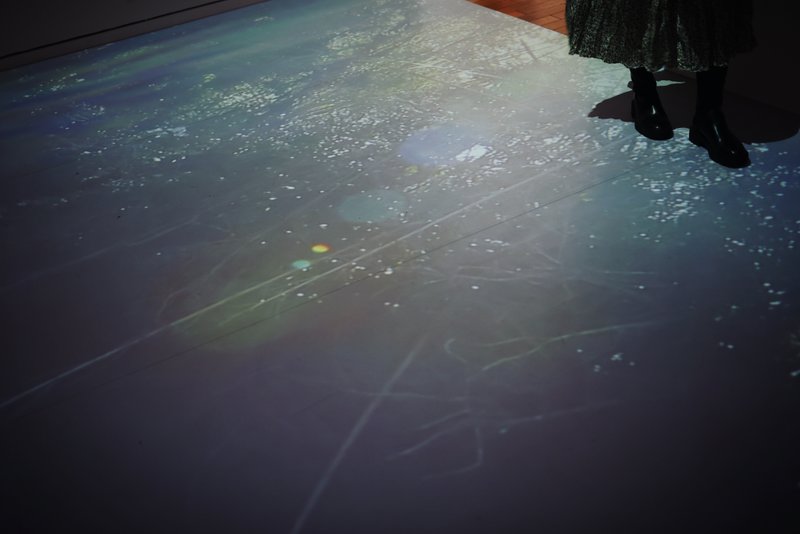

東京オペラシティ アートギャラリーでは、写真家・川内倫子氏が国内では6年ぶりとなる大きな個展を開いている。タイトルは「M/E」。Mother Earth(=母なる地球)の頭文字をとって、ME(=私)に重ねる。地球に生まれた私たちは自然はもとより、それを取り巻く物理現象から逃れることができない。氷河や火山、生物や植物、食物や道具、どれを撮っても光を際立たせる川内氏の表現が、生きることの尊さと儚さを再認識させるのだ。昨今、影ばかりが着目されがちな写真の世界において、このストレートな手法は私たちの目に新しくも映る。会場は川内氏と同年代の建築家・中山英之氏が手掛けた空間設計の効果もあるだろう。狭い通路の壁に掛けられた作品とは物理的に距離を取ることが難しく、必然的に眩しい世界が視界を覆う。映像作品は床や壁いっぱいに投映され、没入感を誘う。かと思えば、天蓋のような薄い布が作品の光を優しく和らげてくれる。面白い。思わず、カメラを構えてシャッターを切った。

美術館で特に写真作品を写真に収めることに否定的な人は多い。その気持ちも分かる。後で見返したいのであれば図録を買えば良い。あるいは今の時代にインターネットで検索すれば大抵はプロが撮影した綺麗な画像を見つけることができる。せっかく目の前に実際の作品があるのだから、ファインダー越しではなく直接、脳にインプットしておいた方が良い。一方でカメラ好きはその時の感情を写真として記録しておかないと、自分の記憶にとどめることができないのかも知れない。人の視界にほど近いと言われる50mmレンズの画角でその場を捉えれば、自然と心に留まったポイントを強調して写そうとする。だから家に帰って現像してみて初めて、削ぎ落とされた光景にハッとさせられることも多いのだ。例えば、混み合う会場内で隙を狙って他人が写り込まないようにシャッターを切れば、その場の騒音は見事にかき消され、作品の美しさだけが淡々と語られている。そう、当たり前にカメラはフレームの外側を残さないのだ。

川内倫子氏の写真だって同じだろう。美しく光を集める球体の周りには、高い太陽があるかも知れないし、照明スタッフがいるかも知れない。阿蘇に何百年も続く野焼きの周りには、祈る人々がいるかも知れないし、何台もの車が停められているかも知れない。森の中で向かい合って座る子どもたちの周りには、おもちゃが並んでいるかも知れないし、ゴミが散らかっているかも知れない。意図して削ぎ落とされたものを想像することによって、逆説的に、なぜその被写体に焦点が当てられたのかが見えてくる。会場ではフィルターとして機能する天蓋がこれを手助けする。フィルター越しの作品は解像度が下がり、私たちの思考の余白を広げるとともに作品同士のつながりを意識させるのだ。結果として隠されたように見えるものは、共通して、人々の生活ではないだろうか。地球が尊い表情を見せるそのすぐ隣にはいつも私たちがいる。

主題にフォーカスするために敢えてその周囲をフレームから外すアプローチは、何も写真家に特有のものではない。画家だって、音楽家だって、思考のすべてをひとつの作品に詰め込むわけではない。例えば、小説家ジョージ・オーウェル(George Orwell)が常にテーマの外側に薔薇を置いていたことを明らかにしたのは、レベッカ・ソルニット(Rebecca Solnit)氏の近著『オーウェルの薔薇』(岩波書店、2022)だろう。英語圏ではOrwellian(=オーウェル風の)という形容詞にもなっているほどにディストピアのイメージが強いオーウェルが庭に薔薇を植え、野菜や家畜と共に育てていたという話はあまり知られていない。それでもイギリスの上流階級の端くれだったオーウェルが自ら庭をいじるという行為は、その特権を捨ててまで階級社会を否定する姿勢そのものであり、作品に直接的な関与をもたらしている。薔薇はパンとの対比から心の豊かさを表現するだけではなく、交配の歴史から優生思想を意識させるし、いまだ花卉産業は労働問題を抱えているというのがソルニット氏の論ずるところだ。

中でも薔薇の咲く田園の二面性についての指摘が鋭い。「田園を一時的な休息や安楽の場とみなすような人は、おそらく農場労働者ではないだろう」と。「農業労働、おそらくは分益小作や奴隷制や移動労働から逃げ出してきたばかりの人間」が「鄙びていて粗野でみすぼらしいもの」に憧れるはずがないというのだ。なるほど、資本家にとって憩いの場であるはずの田園は、労働者にとって酷しい仕事場でしかない。自然を愛でるという行為の裏側にも犠牲となった人々の歴史があると気付かされる。ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの初代会長も務めた肖像画家ジョシュア・レイノルズ(Joshua Reynolds)が田園でくつろぐオーウェルの高祖父を描くにあたって、黒人の召使いをフレームの中に入れなかったのは果たして無意識なのだろうか。ソルニット氏はこれまで政治から遠いとされてきた自然の一部が、実は政治によって作られてきたという事実を訴えた。

昨今の自然回帰は目覚ましい。アウトドアブームにとどまらず、都心離れ、在宅勤務制度を活用したワーケーションも度々耳にするようになった。しかしこれも一部のナレッジワーカーの特権となっている現実がある。すなわち、歴史は今も続いている。私たちはみな同じように地球に生まれてきたのだから、本来、望めば誰もがその恩恵を受けられるべきだろう。また反対に誰もが同じようにその犠牲となるべきだろう。川内倫子氏の「M/E」が示すように、いつだって私たちは自然とともに生活している。それを拒むことはできない。だとしたら、そろそろ自然を贅沢な趣味に留めておくことをやめなければいけないと思うのだ。「戦争の反意語があるなら、時には庭がそれに当たるのかもしれない」。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?