小説『オスカルな女たち』42

第 11 章 『 感 情 』・・・2

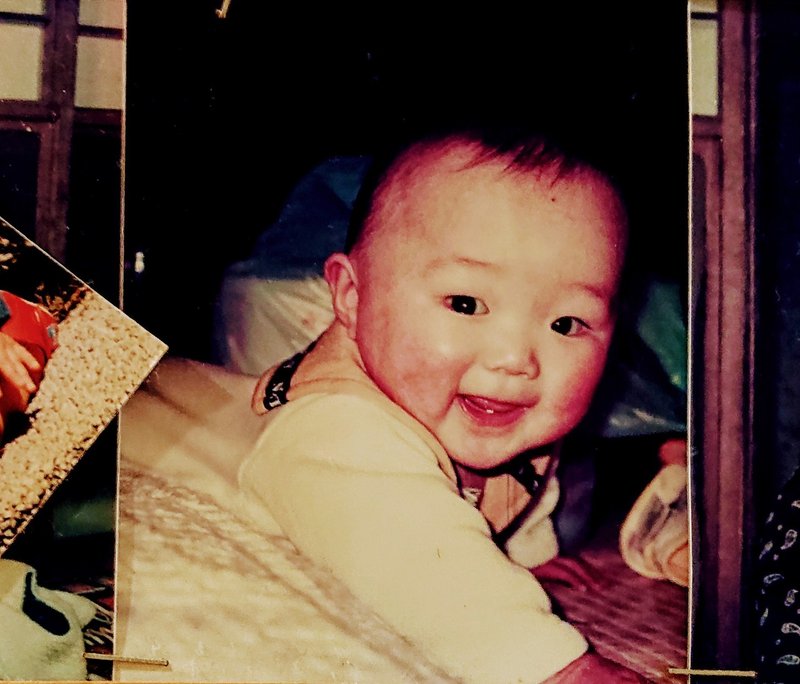

《 赤ちゃんはどこから? 》

家業が〈産婦人科医院〉ということで、子どもの頃から男女問わずにからかいやいじめの対象であった。低学年の頃はもとより気にもならなかったそれらが、成長し思春期を迎える頃になると虫唾が走るほどに気分を逆撫でされるようになった。挙句に家には父親がいない。それが余計に幼稚な噂をあおることとなったのだ。

まことちゃん、まことちゃん…

赤ちゃんてどこから来るの?

赤ちゃんてどうやってできるの?

なんでお母さんしか産めないの?

「あんたら、バカか!」

だ~れかさんの後ろに蛇がいる♪…と、わらべ歌の如くついて回るそれらは、幼い脳みそでは「適当に流す」なんて芸当はできないし、腕を振り上げること以外立ち回る術を知らなかった。

自分でも知りえないことを、まるでそれが「いけないこと」や「恥ずかしいこと」を生業にしているかのように執拗につつかれると、無性に腹立たしくてしょうがなかった。

まことちゃん、まことちゃん…

赤ちゃんてお猿さんの顔をした宇宙人なの?

赤ちゃんて血まみれで叫びながら出てくるの?

お父さんさんがいなくても赤ちゃんはできるの?

「知るかよ! てめぇの親に聞け!」

赤ちゃんが宇宙人だったなら、今現在もその先の人生も宇宙人としての成りをしていなければおかしい。だれでも最初は「赤ちゃん」だった…ということを忘れているかのようなその言葉の羅列は、言い訳や適当な説明を考える余裕などは与えてくれずに、次第に自分を形容する言葉のように刷り込まれていった。

「くだらないことで話しかけるな!」

防御策としてからかわれないよう自分なりに知識を得るも、幼い脳みそにはそれが「神秘的」だとか「素晴らしい」だとかいう〈生命の誕生〉に対する心の中の深読みは追いつかず、その過程だけを浅く行間を読んだだけの皮肉として受け入れ、ただただ「キモチワルイ」という感情しか生まれなかったあの頃…。

「あたしから話しかける以外、あんたらから話題を振らないで」

幸か不幸か自分を形容する言葉として「人間」「女」の次に「真実(まこと)」というどっちつかずだが男の子のような名前がくる。幼い頃こそなぜ「まみ」ではなかったのか…と母親を責めもしたが、それを逆手に見た目も勇ましくそれと変わらない成りをして周りを牽制した。

真実ちゃんてこわ~い…

心も体も強靭になるまでに、そう時間は要さなかった。それでも子どもなりに、子どもらしく素直に疑問を投げかけることもあり、

「ねぇかあさん。あたしってどこから来たんだ?」

そんな言葉が自分の母親を心底傷つけているとも知らずに、真実は、養母である操(みさお)に何度となく八つ当たりのように吐き出したものだった。

その母親(みさお)は…と言えば、思うところあって真実を引き取ったものの、出産経験もないまま若い身空で子育てに専念できるわけでもなく、自前の天然っぷりを活かし自由奔放な生活を行使した。学業と家業の忙しさにかこつけて、それはそれは目くるめく日々を過ごし恋愛に興じていたのだ。玲(あきら)が操を「恋多き女」と言わしめる部分がそこには確かにあった。それゆえ父親のいない真実には「世の母親というものがすべてそういう生き物」と勘違いする時間が長く訪れ、年頃の娘が母親の中の「女」を意識する以前から、本能的に「女を武器にする母(おんな)」に嫌悪感を抱くことになる。結果、自分はそうはならない…と決心するまでそう時間も要さなかったというわけだ。

『ちょっと出てこれないか…休みの日にでも』

このところ機嫌の振るわない織瀬(おりせ)に電話をかけ、どう話を持ち掛けたものか…と思案しながら、加えて自分の過去と向き合わねばならない現実に心を傷める真実。

どこでどう切り出そうか…そう考えた時、自分が一番慣れ親しんだ診察室が最良かと、根城とも言える自分のホームに招待するしかなかった。

「呼び出したりして悪かったね」

昼休みを待ってふたりで診察室に入った。

なんの疑問も抱かずにやってきた織瀬に、切り出すタイミングを見計らいながらも、小手先が利くわけでもない自分の不器用さに今さらながらに打ち沈む真実。

「ぅぅん。特に予定もないし、ひとりでいると余計なこと考えちゃうから」

そう静かに語る織瀬に「また、痩せたか…」と、自分のこと以上にその心情を思いやり言葉を飲み込む。

「特に大した用じゃ、なかったんだ…」

社交辞令的にそう口にしながらも、頭の中はパンクしそうだった。

「体調はどう? ちゃんと食べてる?」

そうは言いながら、いつかつかさが「ひとりにしておくとなにも口にしない」と言っていたことを思い出す。

「うん。皮肉だよね、ちゃんとお腹は空くんだもん」

「お昼は?」

「…まだ、だけど」

「じゃぁ、なんか食べに出ようか。向かいの喫茶店、わりといけるぜ…?」

どうにも落ち着かない真実は「いいアイディア」とばかりに立ち上がり、たった今目の前の席に座らせた織瀬を見下ろすようにして振り返る。

「真実は?」

「え…?」

「お昼、まだなの?」

逆に自分を気遣い見返す織瀬の視線が痛い。

「いや。そういう、わけじゃない」

「なら、今はいいよ。今日は朝がゆっくりだったから、正直そんなにお腹空いてないんだよね」

先を急ぐわけでもないが、どことなくそわそわした真実の様子に身構える織瀬。

「そう?」

「うん。で?」

「で?…って」

「なにか、話があった?」

「あ。あぁそう。そうなんだよね」

呼び出したのは自分だ。

(調子狂うなぁ…)

「なにか、難しい話?」

「難しいと言われれば、そうかもしれないし。捉えようによっては…そうでもないかもしれない」

目が泳いでいる…を初めて現実として実感した真実。

(さて、どうしよう…)

そのまま椅子に座れずに自分を持て余す。

「話すより、聞いた方がいいのか…。でもいきなりでも、な」

顎に手を当て、ぶつぶつと心の声が漏れてしまう。

「なぁに? 言いたいことがあるの? それとも聞きたいことがあるの?」

「あ~…」

「もしかして、あたしのこと?」

なぜか申し訳なさそうにする織瀬。

「最近、態度、悪いから…」

そう言ってシュンとする。

「いや、そういうことじゃない」

今さらながらに怖気づく。

「真実、なんかへん…」

上目遣いでそう語る織瀬には、空々しい真実の様子が手に取るようにわかってしまったのだろう。

「そう…だよな」

自覚しているとはいえ、なんの備えもない真実はそのまま固まってしまう。だが、呼び出しておいて焦らすのもおかしなものだと腹を決め、

「織瀬…。あたしは、なにが最良だとかどっちがいいなんていうつもりはない。だけど今、このタイミングが織瀬にとってなにかいいヒントになるなら、考える余地はあると思うんだ…」

「うん…?」

「なに言ってるか解らないよな」

「そうだね。でも、真実はあたしのためになにかしようとしてくれてる…?」

「あぁ。…会わせたい人がいる」

(言った…!)

「あたしに?」

「そう、織瀬に。あ、でも、会いたくないならいい」

言ってしまってもまだ躊躇する。

煮え切らない態度がますます織瀬の不信感をあおる。

「だれに会うかもわからないのに…?」

「あ、あぁ…そうか。それもそうだな」

「だれ?」

当然の質問だ。

「行けばわかる」

ひとつため息をつき、真実はそう言って入り口のドアに向かった。

「来てる、の?」

黙って真実の行動に従い、診察室を出る織瀬。

「だれか、呼んでるの?」

後を追いながら織瀬は、正面玄関を過ぎたところでそう言った。

「患者、だよ」

一方真実は、余計なことは言わずにただ奥へと歩いた。

向かった先は無記名の〈ファミリールーム〉。

「ここ?」

〈面会謝絶〉の札が織瀬の気持ちを騒がせる。

真実はその問いには答えずに、黙って扉をノックした。

「はい…」

「あたし」

織瀬はその対応に目を見張る。

病院でいうところの〈面会謝絶〉とは、言葉の通り「ひとと会うのを断る」という意味だ。大概〈重体〉の患者や見舞いを〈拒絶〉した状態を表しているのではないだろうか…と、その扉をノックし「あたし」で通じる相手を、織瀬は必死に思い描いているだろうことが想像できる。

「どうぞ~」

思いのほか元気そうな病室の主の声。

「入るよ」

そう言って扉を開けた部屋の中はとても暖かく、甘い香りに包まれていた。

「失礼しま…す」

そう言って顔をあげた先に、知っている顔。

「えっ…」

「あらぁ…いらっしゃい。やっと話を進めてくれたのねっ」

見知った顔のその人は、とても明るく答えながら織瀬の顔を見た。

「弥生すみれ…さ、ん」

「や~だ、ここでは『弥生子(やえこ)』よ。七浦さん」

「え? どういう…」

ただ今〈休業宣言〉をし海外に語学留学をしているはずのかつての御学友『観劇のオスカル』こと女優の『弥生すみれ』が目の前にいる。

織瀬は状況を飲み込めずに目を見開いたまま真実と弥生子を交互に見た。

「こういうこと…」

言われて再度、ルームウェアの彼女を見る。と、

「妊娠…してる、の?」

「そう。妊婦。いい反応…! あなたの子よ」

言いながら弥生子は織瀬に近づき、その手を取った。

「おい!」

目をしかめて制するも、既に遅い。

(いきなりかよ…)

呆れ顔で首をかしげる真実。一方織瀬は、

「えっ…!」

突然の「あなたの子」発言に、反射的にその手を払い、真実を見、

「えっ!?」

弥生子を見る。

「えーっ!?」

気絶しそうな勢いで、ふたりを交互に見ることを止められない織瀬。

「バーカ。直球過ぎんだろーが」

真実は呆れ顔で弥生子を冷笑し「うまく話せないなら黙ってろ」と不機嫌に返した。

「全然、大した用、だよね…?」

言葉の違和感など飛び越え、ただただ真実を見据える織瀬はその言葉が精一杯だったのだろう。

「話してないの~!? もう~真実さんっ」

弥生子は大げさなくらいに落胆し、

「あ。でもね、真実さんは反対したのよ、あなたのこと。でもわたしどうしてもあなたじゃなきゃダメな気がしたの」

と、再び織瀬の手を取り一方的に詰め寄る弥生子。

「えっと…。なにがなにやら?」

このところ「よく玲(あきら)の取り巻きに会うなぁ…」などという、のんびりした感想を述べている状況ではなさそうだと織瀬は警戒する。

「ごめん、織瀬。うっかり口滑らしちゃったんだ、織瀬の身体のこと」

「からだ…?」

「その…」

言いにくそうに視線を下腹部に向ける真実。

「あぁ…」

それで織瀬は自分の身体に起きた最近の事情のことだと把握した。でも、

「それで?」

なぜ自分はここに呼ばれたのか…と、身構える。

「あなたは、わたしの赤ちゃんのママになるのよ」

織瀬の手を握ったまま終始笑顔で応える弥生子に対し、

「里子に出したい…と言っている」

苦虫をつぶしたような顔で答える真実。

「あ…」

「ごめん…」

やっと合点のいった織瀬に、これが最善なのか…と納得しかねる真実は腕組みをして憮然とした態度のまま答えた。

「あとは、ふたりで話してみてくれる? あたしにはうまく説明できそうにないから」

そう言って窓際のテーブルを振り返り、自前のティーセットで入れた甘い香りの飲物を持って差し出す弥生子。

「だったら最初からしゃべるなよ…」

今さらながらに説明もなく連れて来たことを後悔する真実。

「え…っ。さと、ご?」

言葉の意味は理解していても、自分に向けられているのだと思うと、まるで耳にするのが初めての言葉のように聞こえたのか、そこから織瀬は無口になった。

「ことを急ぐな。織瀬は今聞いたばっかりなんだぞ」

「でもこういうことって考えるよりインスピレーションで決めた方がうまくいくこともあるわよ。案ずるより産むが易しってね」

「あんたと一緒にするな。状況を考えろよ…とりあえず面通しはしたぞ。あとは」

空気の読めない女だ…と、本来主治医として「この場を納めるべき」立場だと承知してはいたが、どうにも目の前で〈里子〉の話をされる織瀬を見ていられないと思った。

「えぇそうね。あとはじっくり考えて…でも、生まれるまでには決めてね」

弥生子にとっては待ちに待った末の状況なだけに、空気を読むどころかことがうまく運ぶことしか想像できていないようだった。

(簡単に言ってくれるよ…)

真実は腕組みをしたまま弥生子を見据えた。

「赤ちゃんてのは、自分で生まれてくる場所を選んで生まれてくるんだってさ」

ひと通り弥生子と話をしたのち、診察室に戻って来た真実は天井を指さしながら、そんな話をし始めた。

「雲の上か、どこからかしらないけどさ『あのお母さんがいい』『あそこに生まれたい』って、自分で選んでやってくる…って、話。めでたい頭の操先生の言葉だから、眉唾かもしれないけどな」

「へぇ…」

どことなく、うわの空の織瀬に、

「ごめん。こんなつもりじゃなかった。気分悪いよな、勝手に体のこと言われて、いきなりのこれじゃ…」

思いもよらない弥生子との対面を、無理強いしてしまったか…と落ち込む真実。

「あ、違うの。なんか突然だったから…それに」

気遣いが窺える織瀬に、

「怒って当然だ。ホントにごめん」

「そんなことないよ。真実はあたしのことを思ってくれてのことだって解ってるから」

「そうだけどさ…」

「それより…彼女がここにいたことの方がびっくり」

「あぁ…」

(だよな…言い訳しても仕方ない)

弥生子の入院は9月の後半だっただろうか。織瀬が〈子宮全摘出手術〉の宣告を受けたのはそれから10日ほど後だったか…自分のことに精一杯で他人のことなど耳に入らない様子の弥生子の言動に後悔する真実。

一方の織瀬には突然すぎて自分の身に置き換えられずにいた。

真実は一息ついてから、上目遣いに「赤ん坊はコウノトリが運んでくる」と、今度は突然そんなことを言った。

「まさか本気で言ってないよね…?」

それも操先生の言葉か…と苦笑いで返す織瀬。

「半分。でも、ただ待ってちゃだめだ」

「だって…」

自分はもう…と、言いよどむ織瀬に、

「自分で産まなくても、子どもを持つことはできる」

冷たいようだが…と、織瀬を黙らせるには充分な言葉を吐いた。そして、

「操先生は、子どもを産んだことがない」

未だ放心状態の織瀬に告げられたのは、さらなる衝撃的な事実であった。

「え? それって、どういう…」

当然、言葉だけですぐに飲み込める話ではない。目をしばたたかせながらも、必死で理解しようと思考を巡らせる。

「真実は…」

「あたしとお袋さんに、血縁関係はないんだよ」

「え…」

「そういう姉妹が、あたしにはいっぱいいる…。って言っても、覚えてるのは3人」

「3人? 姉妹?」

数字だけでも驚きの事実なのに、ひとりっ子だと思っていた真実に姉妹がいるという…話の内容がスムーズに入ってこない織瀬は、オウム返しに答えるしかない。

「そう3人。3人とも、みんな名前が『まこと』っていうんだぜ? 操先生も芸がないよな」

「同じ名前?」

「そう。最初はみんな養子に出すつもりでいたからなんだろうけど、あたしだけは生まれた時からそばにいるから情が湧いたんだろうよ」

あっさりと、なんでもないことのように話す真実に動揺を隠せない織瀬。

「えっと…なんだか、あっちもこっちもで…」

「そんなこと急に言われても解んないよなぁ」

「え。ぅ、うん。ごめん」

「いや、いいんだ。あたしだって最初は『なんだ、それ?』だったもん」

目を見開いておどけて見せるも、そう簡単に受け流せる話ではないだろう。

いちばん最初の『眞(まこと)』は操の弟だった・・・・。

操がまだ小学生だった頃のこと、素性の知れない若い女が、当時真実の祖父(操の父)が営んでいた「よしざわ内科医院」の玄関前で生まれたばかりの新生児を抱いたまま事切れてたことがはじまりだったのだという。

それは、カラーテレビが普及し始めた時代、とはいえまだまだ貧困の差は激しく、病院に子どもを置き去りにすることはまだましな方だった。社会現象ともなった〈コインロッカーベイビー〉は真実が生まれる少し前の出来事。生まれたばかりの赤ん坊を駅などに設置してあるコインロッカーや児童養護施設等に置き去りにするという痛ましい事件が多発した。捨て子ならまだしも、死亡していれば〈死体遺棄事件〉にも発展する。今でこそ〈赤ちゃんポスト〉や〈コウノトリのゆりかご〉などという施設や自治体が存在するが、ことは深刻な社会問題なのである。

当時健在だった真実の祖母(操の母)が大騒ぎし、息を引き取った女性の身元を方々手を尽くし探しはしたが、結局見つからずじまいで、辛うじて命をつないだ赤ん坊はそのまましばらく吉澤家で面倒を見ることになったのだ。しかし、

「騒ぎすぎたんだろうな。じぃちゃん的に家に男の子がいることが嬉しかったんだろうが、ばぁちゃんとしちゃ我が子(操)かわいさにどうにもつらく当たってたらしくて…居心地が悪くなって、親戚の子どもがいない家に引き取られて行ったって。お袋さんは『弟ができた』ってんでものすごくかわいがってたらしいけど、大人の事情じゃそうはいかなかったんだろうよ」

真実は静かに母〈操〉の子ども時代の思い出を語って聞かせた。

「他に兄弟はいなかったの…? 操先生」

「ばぁちゃん、体弱かったから。ひとりが限界だったらしい」

「そう…それじゃ、男の子がいたら気になっちゃうよね」

真実の祖父にどんな考えがあったのかは知れないが、家に男児がいれば家督や相続問題も出てくるだろうか。そんな時代の話なのだ。

「そんなことがあったもんだから、次に赤ん坊が来たら『絶対手放さない』って思ったんだってさ。自分で産みゃ~すむ話じゃん? サンタクロースが置いてくわけでもない。プレゼントかなんかと勘違いしてんじゃないのって思ったけど、実際次が来た。それがあたしってわけ」

「真実が…?」

「そ。病院の庭先にあった南天の木の下にいたんだとさ。まだ病院がここに移転する前の話だけどね。で、名前も『真実(まこと)』」

「よっぽど、思い入れが強かったんだね。その弟さんに」

兄弟のいない織瀬には、なんとなく気持ちが解るような気がした。

「その頃はもうばぁちゃん死んじゃっていなかったし。お袋さんもどういうつもりだったのか知らないけどさ。その時にはもう、端からから自分で産もうとは考えていなかったらしい」

養母ではあるが、真実にとっては実の母親以上の存在だ。ふたりの間でどんな思い出話がなされているのかは別として、同じ子どもを持つ母親として真実には思うところがあるらしい。

「子どもは欲しかった…けど、産もうとは思わなかったってこと?」

自分で産もうとは考えていなかった…という操の行動が、織瀬には単純に引っかかったのだろう。

「そういうことなんだろうなぁ。産まなかったのか、産めなかったのか…その辺のことは詳しくは聞いたことないけど。…てか、聞けなかった」

聞けない…それが本音だ。

自分がどこの馬の骨なのか知りたい現実はあった。だが真意を求める上で、操自身に「子どもを産む気はなかった」と告げられてしまっては、それが「自分のせいなのかもしれない」という疑念からそれ以上問い詰めることはできなくなってしまった。加えて操の恋愛遍歴も、そこに結びつくのだろうかと思うとやり切れない。

「そう…なんだ」

織瀬には追求したい内容ではあった。だが、それを真実に問うことは憚られた。

「次の『麻琴(まこと)』は偶然だったんだ。お袋さん…操先生が産婦人科始めて、まだそんなにいなかった産科の患者のひとりだったらしい。あたしの名前を気に入って『同じ名前を付けたい』って言ったんだってさ。そのかぁちゃんはあんまり体が強くなかったのに、旦那が働かないヤツで苦労したって言ってた。その麻琴が、幼稚園に上がるころ『仕事見つけて、必ず迎えに来るから』って言って、病院においてっちゃった」

「おいてった…?」

織瀬は、そんな話を漠然と自分に重ねて聞いていた。養子に出されたわけではなかったが、立場は同じだと思ったのだろう。あの頃、授業参観や保護者の関わるレクリエーションが大嫌いだったことを思い出していた。

「そ。それきりなしのつぶてで。でも『物心つかないうちに』って小学校に上がる時養子に出された。操先生の頃は〈不妊治療〉もそれほど活発じゃなかったし、今とは事情もいろいろ違ったみたいだし」

「そう、だろうね」

織瀬自身、小学校に上がる頃には母親がなく、ずっと祖母と暮らしていたのだ。みんなにはちゃんと母親がいるのに、自分にもちゃんと母親はいるはずなのに、いつも隣にいるのは祖母だった。だが祖母の立場で考えれば、織瀬こそが我が子同然の存在だったのかもしれない…と。高校受験当時、自分の戸籍が祖母の「子」になっている事実を知った時、織瀬は母親に対する恋慕を断ち切った。生みの親の記憶はあっても、母親を思い出そうとすると祖母の顔しか出てこないのだ。

「次の『まこと』はさ…」

「ちょ、ちょっとまって。えと、つまり…」

必死に弥生子との関連を思案する織瀬に、

「うちは〈養子縁組〉も望まれればやって来たってこと。裏メニューってやつ? 言い方悪いけど」

〈里親〉をあっせんしている…とやんわりと告げた。

「そう、なんだ…」

「だからって織瀬にそれを進めてるわけじゃない。弥生すみれの話も断ったっていい。まぁ、いきなりすぎてて『きょと~ん』だろうけど」

「そう、ね…」

「まぁ、あいつの事情もいまいちはっきりしなくて、あたしも胡散臭いとは思うけど。ただ、あいつもあいつなりに『子どものしあわせ』を願わないわけじゃない。本来なら、しかるべきところで手順踏んでってことになるんだろうけど、織瀬の話を知ってからいたくご執心でね。織瀬の都合も考えずにこういう運びになったってわけ」

「あ、あの。あたし…」

「答えは急いではいない。とはいえ、年末か年明けには生まれてくるだろうから、そうそう悠長にも構えてはいられないんだけどね。…里親は本気で探さないと」

「そう、なんだ…ね」

織瀬は考え込むようなしぐさをし、それが真実には怒りを抑え込んでいるようにでも見えたのか、

「織瀬には、本当はもっと。その…織瀬がちゃんと落ち着いてから『こういう選択肢もある』って話をするつもりでいたんだ。もちろん弥生すみれのことを念頭に置いたわけじゃなく、時間をかけて、織瀬にとっての最善を探るつもりで…。今となってはいいわけだけどさ」

「そんなことないよ。ただ今まで、自分で産むことばかりを考えていたから、そういうこともあるのかって…今さら思い知っただけ」

確かに、自分で産まなくとも子どもは持てるのだ。

自分の手元に赤ちゃんがいることを想像してみる。だが、我が子ではない子を育てることが出来るのだろうか…とすぐに打ち消される。焦がれてやまなかった赤ちゃん、自分で産まなくても愛せるだろうか…と、すぐには出ない答えよりも赤ちゃんを胸に抱ける、自分にも子育てが望めることに織瀬の気持ちは昂る。

「親子の絆はどこから始まると思う?」

「妊娠した時、から…?」

真実は首を振り、

「子どもは自分が生まれてくる場所を選んで生まれてくるんだぜ? それが、腹の中とは限らないってことだ」

「あ…」

「よく『親は選べない』とか『子は選べない』なんて言うけどさ、それはお互い『エゴ』だろ…って、あたしは思うんだ。だけど生まれる場所を選べるのなら、赤ちゃんにだって意思はあるんじゃないか? 生まれてくる場所じゃない、そりゃ母親からしか出てこれないから、母体に入るだろうけど、もともとは魂だ。その魂が自分で求めて降りてくるんだ…」

力説してる自分にハッとし「おかいよな」と言い、矛を収めるも、

「…こんな非現実的こと、医師であるあたしが言ってちゃダメなんだろうけどさ」

と、自分を諫めた。

「そんなこと…。すごく素敵だと思う」

「でも、医師だからこそそういうことも忘れちゃいけないって思う。出産は人間が人間を産むんだ。機械で作られるわけじゃない。だからこそ、それに寄り添うあたしたちも、ただ機械的に取り上げてちゃ失礼だと思うし、命に係わるってことはそういう理屈じゃないことだと思ってる。とても厳かで尊い」

真実はそう力強く言い放った。

「母親だって、おなかの子に会いたくて、会いたくて産むんだぜ?」

「うん。そうだね。会いたいよ」

織瀬は惚けた様子で、無意識に答えた。

「会いたかった、よ」

真実はそんな織瀬にやさしい目を向けながら、

「操先生が言うんだよ。『赤ん坊っていうのは生まれ落ちた瞬間、それだけで親に対する一生の恩を返してる』んだって…」

生まれた瞬間の〈悦び〉と言ったらそれは、例えようもない幸福感に満たされていることだろう。痛みから解放されるというだけではない、生まれた我が子が初めて外気に触れ、最初のひと息を吸い込み「おぎゃぁ」といった泣き声を聞いた瞬間に「この子に老後の面倒見てもらおう」などと考える母親はいない。その経験こそを子どもに感謝しなければならないくらいなのだ、と。

「一生の恩?」

「…その話を聞いた時、だから自分が『産んでくれた親に育ててもらえなかったとしても、仕方のないことなんだ』って理解した。そして同時に、赤ん坊は自分の生まれる先を、自分で選んで生まれてくるのなら、たとえ育ての親が違ってもたどりつく先を知った上で生まれてくるんじゃないか…と思ったんだよ。たとえそれが不幸な結果でも、ね。誰かが産んだ『あたし』は、操先生のもとに送られることを承知で選んでやって来たんだ…ってね」

「真実…」

改めて真実を「素敵」だと思う織瀬。そして自分自身、母親ではなく祖母に育てられる道を選んで生まれてきたのだろうか…と考えるのだった。

「あ、いや。なんか、暑苦しくてごめん」

「ぅぅん。真実は今、しあわせなんだね」

操の出産経験のないことを聞かされた時は、ひょっとして自分の処遇を悲観しているのではないか…と疑った織瀬だったが、現実に養母と同じ〈産婦人科医〉の道を選び日々に充実を感じている目の前の真実には微塵もそんな不幸を感じない。

「そう、なるか。うるさいばぁさんだけどな」

そんな憎まれ口を叩けるのも、母娘の絆あってのことだ。

「改めて、素晴らしい仕事をしてるんだなって思った」

「それは結果として、だ。この道に進むにはいろいろ葛藤があったけど」

学生時代は頑なに、母親と同じ道に進むことを拒んだ。それは、血縁関係のない自分が看板家業を継ぐことに遠慮と嫌悪があったからだったが、そんなことに頭を悩ませていることが無意味だと気づいた。

「それは、そうだろうけど」

「無い子では泣かれぬ…ってね。自分が親になってはじめてわかる言葉だよ。自分がどれほど大事に育てられて来たかってことがね。本人には絶対聞かせたくない言葉だけど…」

(どんなに自由に育てられようとも…な)

「ふふ…そういうところだよね」

真実の不器用さに微笑む。

「うるさいよ…」

自分が操の「実子ではない」と知ったのはいつの頃だったのか。気づけば父親はいなかったが幼い頃にはまだ祖父がいたためか、自分の家庭環境が他とは違うと思いながらも特に不便を感じたことはなかった。だが父親の不在に対し、ふとまわりを見渡し同じように〈母子家庭〉である級友と自分を見比べた時〈死別〉だとか〈離縁〉だとかそんな雰囲気どころか自分には父親が存在すらしていないのではないかと疑ったのはなにがきっかけだったのか。

操は最初から隠してはいなかった。だからといって「実子ではない」ことを理由に自分を責めたり、袖にするようなことはなく、むしろ執拗なほどに自分を慈しんでくれたのだ。

「里子の件。考えなくてもいいけど、養子縁組って話になると、婚姻の有無で様式が変わってくる」

突然に、真実は真顔で切り返した。

「ぅ、うん…」

「織瀬。真田のこと、好きなの?」

ついでのように問われた言葉は、今の真実にとって一番気になるところだった。それまで淡々と答えていた織瀬だったが、その質問には無言で返した。だが、織瀬を想う真実にはそれだけで充分だった。

ここから先は

¥ 100

まだまだ未熟者ですが、夢に向かって邁進します