『徒然草』の読まれ方|家の作り様は夏を旨とすべし?

中途採用で入ってきた天然系営業事務のOさんが、法務局へ初めてのお遣いに行った際、行動予定ボードに「ホーム局」って書いていったのを見て「あぁ、そういう理解をしたのか」とホッコリしました。

人は「分からない」状態だと不安になるものだから、既知のものに関連づけて理解しようとする。玄人からしたら突飛で滑稽な連想でもって、未知の情報が既知の文脈へ接ぎ木され、誤学習を促してしまうこともたびたび。

実際はそうじゃないんだけれども、あたかもその通りであるような理解が、俗説としてまかり通っている事例は多い。建築業界でたびたび言及される「家の作り様は、夏を旨とすべし」で始まる『徒然草』のフレーズもその一つかなぁ、と。

夏を旨とすべし

「家の作り様は、夏を旨とすべし」は『徒然草』第五十五段冒頭に出てきます。建築の世界でも、あの谷崎潤一郎『陰翳礼讃』(これもまた建築界で誤読される代表例)とともによく知られる文章でしょう。試しにこのフレーズをGoogle先生に聞いてみると、あまたの工務店や設計事務所のブログがヒットします。

おおよその読まれ方の傾向としては「住宅を開放的にするべきか/閉鎖的にするべきか」というそれぞれの主張に前もって「夏旨」フレーズが引用される。そして「開放的な住まいは日本の伝統!」となるか「いまはむしろ閉鎖的にして冬を旨にすべし!」になる。

でも、あまりに有名なこの「家の作り様は、夏を旨とすべし」って、本当にそういう意味合いで語られたものなのでしょうか。鎌倉時代末期に書かれた古典文学を、そんなストレートに読み取っていいもんでしょうか。

「家の作り様は、夏を旨とすべし」の意味を把握するためには、当然その後にどんな文章が続くかが重要です。第五十五段が『徒然草』全体のなかで占める位置も見逃せない。それだけに及ばず「鎌倉時代末期という過去に兼好法師という人物によって書かれた文章」だという事実を踏まえることもまた大切でしょう。

あと、そもそも兼好法師がどんな経緯で、どんな意図でもって、どんな文体を選んで『徒然草』を書いたのか。もっといえば『枕草子』や『方丈記』とも対応させないと読めない意味もあるのかと思います(さすがにそこまでは手に負えませんが)。

第五十五段を読んでみる

家の作り様は、夏を旨とすべし。冬は、いかなる所にも住まる。暑き比ころわろき住居すまひは、堪へ難き事なり。

この部分をもって、開放性の高い日本の住まいを是とする派閥は「これぞ日本の住まいの本質!」と言及し、高気密・高断熱派閥からは「いまだに日本の家は鎌倉時代から進歩してない!」と批判する際の枕詞にするのが常です。

ただ、ここで忘れちゃいけないのは『徒然草』の叙述方法が基本的に「つれづれなるまゝに、日くらし、硯にむかひて、心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」だということ。硬質な論理構成があるわけじゃない。

それゆえ、兼好法師の筆は連想ゲームのようにあれこれ書き進めていきます。この多視点的にものごとを書き留めていく姿勢が『徒然草』の特徴だと思って読み進めることも大切でしょう。部分的な引用だけに注目すると兼好法師が言おうとしたことに辿り着かない。

さらに第五十五段はつづく。

深き水は、涼しげ無し。浅くて流れたる、遙かに涼し。細かなる物を見るに、遣戸は蔀の間よりも、明かし。天井の高きは、冬寒く、燈火暗し。造作は、用無き所を作りたる、見るも面白く、万の用にも立ちて良しとぞ、人の定め合ひ侍りし。

最後の一文でズッコケます。

さんざん「良い家」について評論してきたのかと思ったら、この一連の評価は「人の定め合ひ侍りし」=みんなで議論した内容だといいます。

つまりは、出家・遁世した兼好が、質素で長閑な草庵で思索にふけりながら、日本の住まいの本質について自らの考えを書き留めた「のではない」ということ。

ここで議論している仲間は「侍り」が用いられてることからも、宮廷貴族たちを指すとのこと。「用無き所を作りたる」ことができるのも、先端の木材加工技術で実現した「遣戸」を「蔀よりイイよね~♪」と言えるのも上流階級だからこそ。そして「夏を旨」とした空間を、閉鎖的な空間を設けた上に「それとは別に」持つことができたのも同様です。

このあたりのお話は、民俗学者・高取正男の「住まいの原感覚」(『生活学・第二冊』1976所収)にも、別の文脈からではあるものの書かれていて参考になります。

兼好法師の機能性や実用性を重視した合理的思考は、いわば上流階級だから習得することが可能だったもので、上流階級だからこそ口にできたライフスタイルの最新モード自慢でした。風雅に支えられた実用主義がそこでは語られています。

『徒然草』全体での住まいへの語り

兼好法師は何も第五十五段のみで住まいについて語ったわけではありません。

第十段のほか、十一、二十五、三十二、五十八、七十二、八十一、百四、百三十九、二百二十四、二百三十五、二百三十九などなどがあります。これらを通して読み解いていくことで、第五十五段だけを見ていてはうかがいしれない『徒然草』の住居観があります。

国文学者・島内裕子は『方丈記と住まいの文学』(2016)のなかで「断章形式でさまざまな内容が短く書かれ、話題がすぐに転換できる『徒然草』の文学形式は、ある事柄に対する複数のさまざまな観点を、違った角度から書くことを可能とする」と指摘しています。

「つれづれなるまゝ」すぎて焦点の定まらない『徒然草』。でも、それゆえ多面的に物事を捉え「ものぐるほしけれ」な状態で放置して、より味わい深く、さらなる思索の糧となります。

実は『徒然草』には、兼好法師自身の住まいについては一切書かれていません。他人の住まいを見聞しながら、住まいのあり方を通して、人間認識を描き出すことに注力しました。「風雅な趣味的な住まいが好ましいが、それだけがすべてではない。機能性や実用性も視界に入っている」と(島内裕子)。

宮廷貴族が語るべき「住宅の質」に今日的な意味での「環境性能」がどこまで含まれていたのでしょうか。とりあえず第五十五段の「夏旨」フレーズから導かれるのは、「風雅にとどまらない機能性・実用性を語ることができる上流階級のものの見方」を愛でる姿勢であって、夏を旨とすること自体に大きな意味がなかった可能性すらありえます。住宅論ではなく人間論なのだから。

ましてや一面的な見方ではこぼれ落ちてしまう人間認識へと至ることを目指した『徒然草』であるにもかかわらず、第五十五段冒頭だけ切り取って住宅の在り方を二元論的に断定するのは、兼好法師もビックリな誤読でしょう。

開放性の神話

『徒然草』の読まれ方を考えた際、もうひとつ要検討なこととして、日本住宅建築の問題を論じるにあたって開放性にフォーカスする姿勢が挙げられます。兼好法師が何を語ったかではなく、『徒然草』第五十五段からなにを読もうとしたのか。

「開放的な住まいは日本の伝統!」と「いまはむしろ閉鎖的にして冬を旨にすべし!」。ともに「家の作り様は、夏を旨とすべし」を前フリに使った上で是とするか非とするかを論じる姿勢の背後には、「かつての日本の住まいは開放性にあふれていた」という認識が共通して存在します。

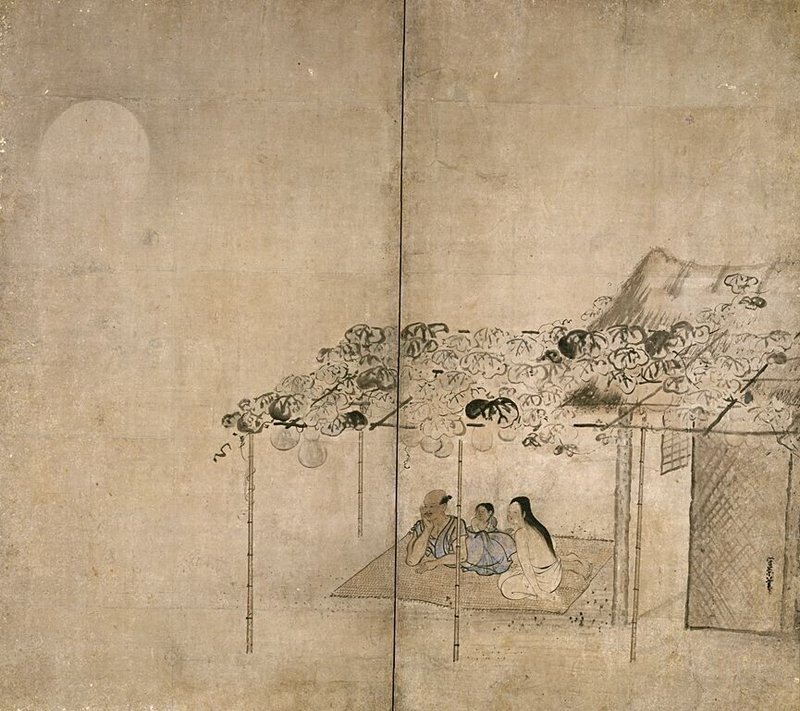

そういえば、展覧会『日本の家:1945年以降の建築と暮らし』の巻頭に、久隅守景筆「夕顔棚納涼図屏風」が掲げられていました(図1)。「日本の家」の始原にふさわしい開放的な住まいを表しています。

図1 夕顔棚納涼図屏風

でも「かつての日本の住まいは開放性にあふれていた」のでしょうか。その前提に立つことで見えなくなる「住まいの在り方」もあるのではないでしょうか。というか、そもそも日本の住まいを開放的なものとしてみたい欲望はいったいどこからくるのでしょうか。

いわば「開放性の神話」とも呼べるような状況が「『徒然草』の読まれ方」の背後には横たわっているように見えるのですが、そのあたりのお話はまた後日に。

ところで、冒頭ご紹介した天然系営業事務のOさん。帰社後、事務リーダーから「ホーム」は正しくは「法務」であることを教えられたのですが、其の結果、彼女はかえって分からなくなってしまいました。

住宅会社の社員が「ホーム局」に行く。その筋書きは「法務」という語彙のもつ難解さとは比べものにならない分かりやすでもって営業事務Oさんの視野を広げてくれたのです。それが正しいかどうかとは無関係に。

(おわり)

参考文献

1)五味文彦『増補「徒然草」の歴史学』、角川書店、2014

2)高取正男「住まいの原感覚」、『生活学・第二冊』所収、ドメス出版、1976

3)島内裕子『方丈記と住まいの文学』、左右社、2016

4)小川剛生『兼好法師:徒然草に記されなかった真実』、中央公論新社、2017

サポートは資料収集費用として、今後より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。スキ、コメント、フォローがいただけることも日々の励みになっております。ありがとうございます。