ロシアの向こう側:未完のゴーシャ・ラブチンスキー

ウクライナ戦争に未だ終わりの兆しが見えぬ中、ロシアに関する記事を書くことはどこか憚れる気もするが、逆に今だからこそロシアについて思考を巡らす必要もあろうとも思われ、ここに筆を執る。

失われたものの回帰

残念ながらだいぶ前に原稿もろとも消してしまったが、以前、ロシアのファッションデザイナー、ゴーシャ・ラブチンスキー(ロシア語での正確な発音は「ルブチンスキー」)について記事を書いたことがあり、その記事は、当時京都大学講師であった松下隆志先生にお読みいただき、あるテキストの一部の参考にもしていただいたそう。少しなりともお役に立てたのであれば幸いである。

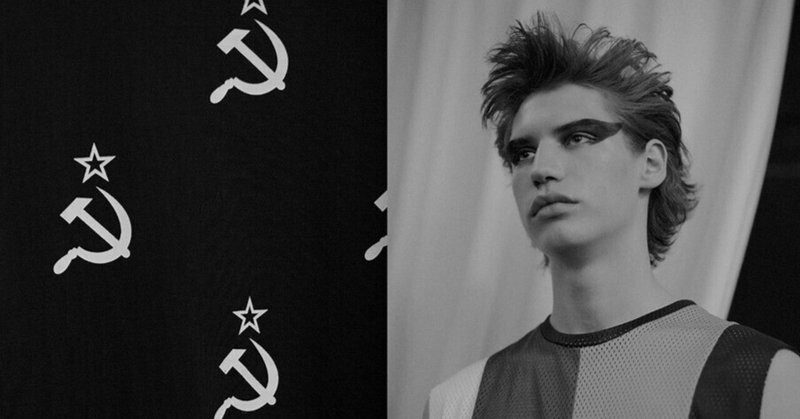

その際書いた内容は、ゴーシャが2016年春夏として発表した『1984』というコレクションについてであった。そのコレクションは、1984年生まれのゴーシャが、同年に開催されたロサンゼルスオリンピックを想起させるスポーツウェアをモチーフとして、幽霊を思わせるメイクの少年たち(プロのモデルではなく、モスクワの街頭で適当にキャッチしてきたとのこと)にランウェイを歩かせるというものであった。勿論、オーウェルの同名小説も意識されていたであろう。なお、1984年のオリンピックは、東西冷戦の状況悪化を理由として、ソ連をはじめとする東側諸国が参加をボイコットしている。

このコレクションには、どこか奇妙なノスタルジーが垣間見られるのだが、松下先生も指摘されているとおり、それを単純な懐古に帰してしまうと本質を見失ってしまうことになりかねないし、当然ながら1984年生まれであるゴーシャに当時の記憶もないはずである。

ここで、精神分析の父、ジグムント・フロイトが世に出した理論の1つである「抑圧されたものの回帰」を補助線として用いてみることとしたい。私がこの理論を最もスムーズに理解することができたように思われるのは、フロイト最晩年の書『モーセと一神教』においてであった。自らユダヤ人でもあったフロイトは、ユダヤの民をエクソダスへと導き、彼らに律法を与えたモーセは実はエジプト人であったのではないかと仮説を立てた上で、ユダヤの民はその恩人モーセを何と殺してしまったのではないかという独自論を展開した。これは、フロイトの前作『トーテムとタブー』で出された理論をほぼそのままトレースしたものであり、この時期のフロイトは完全にこの思考鋳型に憑りつかれたようになっていたものと推察される。

初期フロイトの意識/無意識、あるいはその後のエス/自我/超自我の理論は、最終的に『トーテムとタブー』あるいは『モーセと一神教』にて展開される、いわゆる「原父殺し」の思想として昇華されているように見受けられるが、さて、先の「抑圧されたものの回帰」とは、すなわち、ユダヤの民がモーセを殺した(あくまで仮説であるが)ように、無理やり力づくで締め出された(あるいは押し殺された)かのような観念(基本的には父のように「法」、「懲罰」等を司る立場を占めるもの)は、精神分析においては決してその者の中から消え去るものではなく、むしろオブセッション(強迫的な観念)としてやがて回帰するという発想であった。フロイトによれば、これは個人のみならず社会集団の心理にも適用され得るのであり、ユダヤの民によるヤハウェへの帰依も、モーセ殺害という事件の、遅効性のフィードバックが1つの社会集団に働いたものであるとされる。ちなみに、フロイトの理論では、この「父殺し」によって亡き者とされた原父の回帰したものこそ「超自我」であり、私たちの自我に対し懲罰的に働きかけるのである。

ゴーシャの『1984』に見られる奇妙なノスタルジーには、この機制のようなものが働いているのではないかというのが私の仮説である。

歴史の終わり?

時計の針を1984年から少し進め、1991年のクリスマスの日、アメリカと並ぶ超大国として双璧をなしていたソ連は、(いくらか前触れはあったものの)突如として崩壊した。それは歴史を画するに余りある事件であり、歴史学者エリック・ホブズボームが提唱した時代概念によれば、ここに短い20世紀が幕を閉じた(この時代概念では、20世紀は第一次世界大戦の始まり(1914年)からソ連崩壊までとされており、フランス革命からの「長い19世紀」と対比をなしている)。また、ソ連崩壊及び社会主義圏の解体を受け、政治学者フランシス・フクヤマが唱えた「歴史(世界史)の終わり」が人口に膾炙するようになった。すなわち、欧米型の自由民主主義こそが人類のイデオロギー的進化の完成形であり、社会主義国家の最終的な破綻は必然的帰結であるとされた。勿論、実際にはソ連解体以降も、それまで冷戦構造により抑えられていたナショナリズムが各地で噴出し、ユーゴスラヴィア内戦等の紛争があったほか、宗教的な原理主義の台頭による「新しい戦争」の時代に突入したこともあり、「歴史の終わり」を楽観的に受け止めるにはあまりに世界情勢は複雑過ぎたと言わなければならないのではあったが、いずれにせよ、ソ連解体により世界史が新たなフェーズへと移行したということはできるだろう。

そして、このソ連崩壊という出来事はまた、当のソ連構成国(特にロシア)国民に当然ながら大きな衝撃を与え、──勿論、個々人の事情により様々であるとはいえ──総じていえば、国民的に甚大な喪失の体験となったようである。ウラジーミル・プーチンにおいてもそれは例外ではなく、「ソ連崩壊を悲しまない人間には心がないのでしょう」、「ソ連崩壊は20世紀最大の地政学的悲劇でした」と述懐している(なお、プーチンはベルリンの壁崩壊の1989年にKGB東ドイツドレスデン支局に在籍しており、社会主義体制がみるみるうちに崩れていく様を生々しいものとして体験している)。

社会主義はその高邁な理想とは裏腹に、構造的に一極集中の一党独裁体制を必要とするという致命的な欠陥があり、マルクスの予言も空しく、少なくとも20世紀においてはその最終形態たる共産主義国家に達することは到底なく、壮大な社会実験ともいえるこの史上空前のプロジェクトはロシア革命から70年ほどで閉幕した。先に記したとおり、ロシア国民はソ連崩壊を1つの喪失体験として概ね受け止めており、また、経済的には遅れていたとはいえ、「あの頃(ソ連時代)がよかった」と懐かしむ声も一定程度あるという。ゴーシャの『1984』(ロシア国旗モチーフもあるが、ソ連国旗モチーフのものも一定程度見受けられる)にノスタルジーがあったとすれば、彼がソ連時代を経験したのは7歳の頃までであったという事実も考慮すると、先に挙げた国民の声のような直接的な懐古に加え、別の、もっと深層の部分における何らかの記憶のようなものに私たちは注意を向けなければならないだろう。

ソ連という亡霊

ソ連喪失という、社会集団の心理に傷跡を残すような出来事は、ソ連が目指したもの、ソ連(ないしロシア)国民にとって父なる存在であった最高法規ともいうべきユートピア像の、彼らの無意識からの抹消を意味しない。兆しが見られたとはいえ、地球最大(少なくとも面積においては。いずれにせよ、アメリカと覇を競う唯一の国であったことは間違いない。)の国家がまさかほとんど一夜にして解体されるとは、容易には予見し得ない。唐突に祖国の喪失を経験した彼らにとって、しばらくは経済的な大混乱もあり、政情も安定せず苦難の時期が続いたが、エリツィンの後継としてプーチンが大統領となった後の辺り(2000年頃)から石油や天然ガスの価格が世界的に上昇し始め、資源国家であるロシア経済は好転し、国民の生活水準も改善に向かった。この頃には、ロシア国民にとってソ連も完全に過去の遺産となり、あの喪失体験とは一定の距離を取る心理的空間が確保され、客観的にそれを振り返ることができるぐらいにはなっていたものと思われる。しかしながら、ソ連という亡霊は、失われたものとして、ユダヤの民によって葬り去られたとされるあの律法の父と同じような道筋を辿って、現代に回帰してくるのではないだろうか(勿論、厳密にいえば、「モーセ殺し」ないし「原父殺し」がユダヤの民ないし男たちによる意図的な殺害であったのに対し、「ソ連崩壊」は国民らが意図的に手をかけたものではないという相違はあるのだが)。

想像上のユートピアであるソ連。それを引き継ぐものとしてのロシア。ロシア哲学におけるユートピア主義の志向は根が深く、近現代の分かりやすいところでは、『共同事業の哲学』により全人類の兄弟的団結(及び全人類の祖先の復活とそれに伴う宇宙への進出)を夢見たニコライ・フョードロフや、SF小説『赤い星』により火星での完全な共産主義社会を未来の先取りとして描いた哲学者アレクサンドル・ボグダーノフ等が挙げられるが、ロシア哲学の特徴の1つとしてその極端性を指摘することもできる。ロシア革命についても、ある種のユートピアへの憧憬のようなものがその推進力となったことに加え、先んじて市民革命や産業革命等を経て近代化に成功していた西欧に比し大きく遅れていたロシアなりの、極端から極端への思い切ったジャンプアップであったという側面も忘れてはなるまい。そのような力学によって生み出されたソ連は、失われてもなお亡霊のように彷徨い続け、人々がその時代に必ずしも戻りたいというわけではないが、「超大国」のような誇らしき理念を惹起させるアンビヴァレントな存在として、彼らの脳裏にふと現れる。プーチンによるユーラシア連合の構想やウクライナへの侵攻にも、まるでソ連(のような強大な超広域国家)を復活させたいかのような願望が見え隠れする点もよく指摘されるところである。

さて、キリル文字を臆面なく前面に押し出したゴーシャのプロダクション全般は、プーチンの行動原理と何か特に重なるものがあるというわけでは決してないのだが、それでもロシア国旗のイメージの多用等から、単純な愛国主義との関係は問われざるを得ないだろう。しかし、私が本稿で指摘したいのは、むしろ彼がソ連へと遡行し、しかもそれが彼にとって半ば「想像上のソ連」、「想像上の『1984』」である点であり、ソ連が偉大であったか否かの価値軸はさておき(もしかしたらゴーシャは、オーウェルの同名小説を仄めかすことで、そのディストピア性あるいは全体主義的なものを照射したかったのかもしれない)、失われた国(あるいはイデオロギー装置)が亡霊のような不気味さで現代において病的に立ち上るその様である。フォトグラファーでもあるゴーシャは、独自の審美眼によりストリートの様々な被写体を切り取り、それらにいかにも非西欧的で異質な空気を感じさせることで、西欧や日本のユースカルチャーに新たなインスピレーションを与えたが、彼のフィルターを通したソ連もまた、手垢のついた単なる懐古趣味ではなく、むしろ未来的な(あるいは空想的な)異質のノスタルジーを感じさせることで、無二の存在感を放っている。まるで、失われたものとしてのソ連が、モーセのように死してなおも、大きな物語の磁場として機能し続けているかのようである。

向こう側へ

2018年に自身のブランドを終了させて以降、特に大きな活動のなかったゴーシャだが、ラッパー/デザイナーとして世界的に影響力を持つカニエ・ウェストが2023年末、自身のシューズブランドのデザイナーにゴーシャを迎えたと発表し、俄かに注目された(ゴーシャ自身のブランドの再開も仄めかされた)。2018年の彼の突然の表舞台からの降板の辺りから、彼(あるいは彼の盟友であるデムナ・ヴァザリアやロッタ・ヴォルコヴァ)がかつてストリートに吹き込んだ新風は、一旦は落ち着いたといえるのだが、私たちは冷戦終結から30年以上を経た今も、鉄のカーテンの向こう側の文化や思想及びそれらのバックグラウンドを十分に把捉することはできていない。そのことが、彼らの作品にある種のエキゾティックな魅力を感じさせることがあるのもまた事実であろう。『1984』において開陳された想像上のソ連的なるものは、その分厚いカーテン越しに見た、彷徨い回帰する亡霊の姿でもあった。

とうの昔に終わりを迎えたはずの冷戦構造自体も、アメリカ・西欧とロシア・中国との距離感、のような変形を経て今もなおその少なからぬ影響を残している。2024年1月現在も続く、かつてのキエフ・ルーシの兄弟国家(ロシア及びウクライナ)が繰り広げる戦争は悲惨だが、この戦争の一側面として、ウクライナのNATO加入を巡るロシアとアメリカらとの間における地政学的戦略上の利害対立が大きく関与していることは周知のとおりである。私たちは、ウラジーミル・プーチンの表面的な言動のみならず、その思考を成り立たせるタブローは何なのか問うことに加え、ソ連という史上空前の社会実験プロジェクト及び巨大なイデオロギー機構が今この時代に遺したものについて、思考を漸進させていく歩みを地道に続けていかねばならないだろう。