空間デザインの体験と私たちが持つ既存概念との確執について徒然。

建築家の安藤忠雄氏が寄贈した図書館、「こども本の森 神戸」を訪れている。

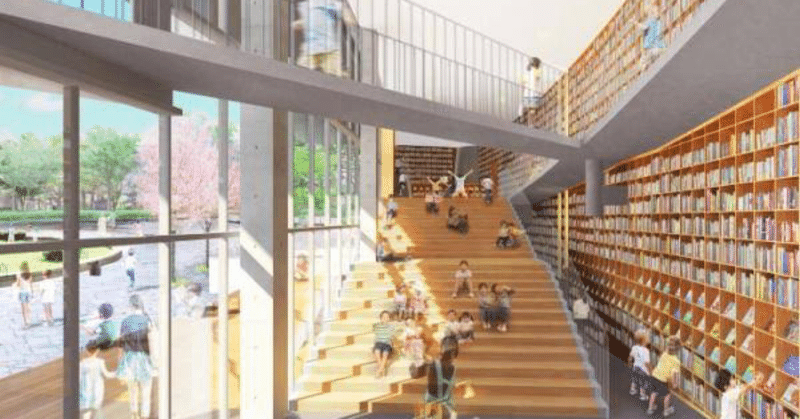

そのデザインに対しては賛否両論だ。Twitterでは厳しい意見の方が溢れているようにも見える。「子どもが本を取れないじゃないか」「地震が来たら全部本が落ちそうで何も考えていない設計」「安藤忠雄に図書館を設計させるのは間違い」etc…いろいろな観点からの意見がある。

この施設は安藤忠雄氏の寄付である。また壁の本については6段より上は完全に固定されており、実際の本は手に届く位置に羅列されている。落下しない耐震対策もされているそうだ。公式の発表を見ればそういった事実が分かる。だが、そういう事実を踏まえた上で、子供にとってみたら使いづらいデザインなことに変わりがないじゃないか!…という意見がある。

今回「こども本の森」を歩きながら、「図書館はこうあるべき」という図書館像が私たちの中にはある、ということを実感した。ここでいう「図書館はこうあるべき」というのは、いわゆるありふれた一般的な図書館として私たちがイメージするデザインだ。それは小学生の時に利用した小学校の図書館だったり、父とよく訪れた市民図書館だったりするだろう。だが日本に住んでいれば、皆が持つその図書館像には大差ないはずだ。それに照らし合わせて評価すると、この「こども本の森」は、「図書館として合理的でない」点がたしかにあると言える。

わざわざ突飛なデザインにして、それにより使いづらさ満点になっては本末転倒だ。昨今、建築においても、バリアフリーやユーザビリティの視点が必須であることは言うまでもない。加えて、「図書館はかくあるべき」という旧来的な図書館像もあるだろう。その視点が間違いとは全く思わないし、重要な視点だと思う。いくら美しかったり物珍しくても、怪我をしそうだという不安を煽る設計や、実際の利用目的において不便だったりするのは、長期的に見れば人々が離れていくし、社会的にみて問題がある。利便性が建築において大変重要な要素であることはわかる。

その上で、私はもやもやが止まらない。ので以降、思考整理のために書く。

もやもやの大きな原因。それは、「子供にとってみたら使いづらい」という時に、私たちは子供がその空間でなにを得るかを、本当の意味で理解しているのだろうか?という疑問だ。

たしかに上の方にまでずらりと敷き詰められた本のサンプルは、物理的に手が届かなかった。NHKの報道では、子どもが「これどうやって取るの」などとコメントする場面を取り上げ、これがまるでこの施設に対する子どもの総意のようにも一見捉えられてしまうが、だが本当にそうなのだろうか?私は違和感を持った。なぜなら、この図書館を訪れて実際に見た子どもたちは、とても楽しそうにきゃっきゃとしていて、手に届かないと世間では批判の集まる壁一面の本を見て、わぁ〜!!と目を輝かせていたからだ。学校の図書館や今までの図書館たる図書館はこんな感じではなかったからだろう。私も小学生の時にここを訪れていたら、今感じるよりもずっとびっくりしたと思う。

私はその時にある経験を思い出した。

高校時代に、ウィーンにあるオーストリア国立図書館を訪れたときのことだ。18世紀に建てられたバロック様式の図書館で、長さ80メートル、高さ20メートルの豪華な大広間「プルンクザール」が有名だ。世界で最も美しい図書館のひとつと名高い。

読書をしようと思って赴いたわけではなかった。ただ美しい図書館があるというから寄っただけだった。

だが入った瞬間、息を呑む美しさに圧倒された。隅々まで張り巡らされた本、本、本!天井の装飾も、銅像も、その全てから異世界感をこれでもかと感じ、大袈裟ではなく動悸がしたのを覚えている。ウィーンという都市自体が当時の私からすれば異世界のように感じられたが、この図書館はひとしお、一箱の空間として、「観光」という意味以上の何かを私に体感させた。

私はドイツ語がわからず、当時、英語もそこにある分厚い書籍たちを読めるほどのレベルではなかった。それを抜きにしても、上の方にある本なんかは取りづらい。梯子は掛かってはいるが、あれは高齢者や子供はとても使えない類の旧来的なものであった。現代に求められるレベルのユーザビリティには到底達していなかった。あんなのが現代で建築されたら、やはりSNS上でバッシングされるだろうか?されるのかもしれない笑

「いやでもそれはバロック時代の建築だからいいんだよ」

そう一蹴されることもあるかもしれない…大阪城にすらエレベーターを入れるのが現代なのだから。

それはともかく…私はあの時もう10代半ばだったが、はっとする世界観との迎合を体験したのだった。こんな空間に今いるんだ。未知だ、おもしろい、わからないが楽しい、言語が分からないが読んでみたい、ずっといたい、そんな心躍る空間だった。あるいはバロック時代の社会情勢や文化論を理解できていなかったけれど、その思想や情景の片鱗を覗いた気さえした。ここに通って本を読む日常が可能ならそうしたいと思うくらいだった。

さて、私は建築の専門家ではないから、今回の安藤忠雄氏の設計に対して、建築的な出来を評価することはできない。だが、安藤忠雄氏の建築に対する見方がわかる以下の言葉は、私の経験の中で、腑に落ちるものがあって忘れられないでいる。

今回の図書館も、「体験する」図書館だったと思う。読書体験という言葉があるが、それよりも広義の体験。私はいま、空間デザインとはこういうことだと思う…自分が今この世界に在る、それは確かだという圧倒的な体験。あるいはその世界が持つ概念との迎合。その驚きと魅了に溢れた体験は、内的で本質的な好奇心や動機を促す。もう私は子どもではないから推測になってしまうけれど、子どもたちはきっと、私たちが思うよりもずっと多くのものをその体験から得るだろう。それはその施設に定義づけられた意義とは異なるかもしれないけれど、たしかに体感した瞬間として、心の奥底に残るだろう。

奇抜ならいいのか?前衛的ならいいのか?いわゆる「センス」が良ければいいのか?公共物ならばそうとは言えない。それならば、空間デザインというものは、どこまで私たちの実生活と、そして私たちが持つ既存の「こうあるべき像」と折り合い、新たな体験を創出しうるのだろうか…そして私たちの価値観はその体験を通して、どれだけ再構築していけるのだろうか?芸術と日常、美と機能性、いろいろな言葉で置き換えられるだろうが…そうした概念が対抗するたびに、私たちはどう感受し、評価し、意見を交わしていくことができるのだろうか。社会的な要請との齟齬やニュースタンダードとともに変化を迫られていく空間のなかで、私たちは建築とともに何を後世に残せるのだろうか。

一体験者としてではあるが、より真摯に考えていきたいと感じた。

最後に…世界の美しい図書館の本を。このシリーズ、大好きです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?